- •1. Предмет и задачи психиатрии. Основные этапы развития и основные направления в психиатрии (клинические, психологические). Принципы современных классификаций психических расстройств (мкб-10, dsm-V).

- •4. Эпоха возрождения – расцвет научной мысли.

- •6. Нозологический этап.

- •2. Организация психиатрической помощи в России. Основные положения законодательства о психиатрической помощи.

- •Учреждения внебольничной помощи психически больным

- •3. Понятия здоровья и нормы в психиатрии. Значение биологического, психологического, социального и культурального факторов в возникновении и течении психических нарушений.

- •4. Методы обследования, применяемые в психиатрии. Использование параклинических методов, их диагностические возможности. Значение ранней диагностики психических нарушений.

- •5. Психические расстройства, являющиеся причиной социально-опасного поведения больных.

- •6. Основные положения Закона «о психиатрической помощи и гарантиях прав граждан при ее оказании». Показания к помещению в психиатрический стационар и к выписке.

- •7. Показания, условия и порядок проведения недобровольной госпитализации.

- •8. Закон «о психиатрической помощи гарантиях прав граждан при ее оказании».Условия и порядок проведения недобровольной госпитализации (статья 29).

- •-9. Трудовая экспертиза при психических заболеваниях. Порядок направления и освидетельствования. Критерии определения степени снижения трудоспособности (групп инвалидности).

- •-10. Ответственность психически больных за совершение противоправных действий. Критерии вменяемости и невменяемости. Организация судебно-психиатрической экспертизы.

- •-11. Проведение военной психиатрической экспертизы. Основные положения приказа Министра обороны России о годности к несению военной службы.

- •5. Заключение военно-врачебной комиссии выносится открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов комиссии.

- •7. В целях обеспечения реализации права военнослужащих, ввк выносит заключение:

- •12. Ввэ граждан, направляемых на альтернативную службу, осуществляется в порядке и в объеме, которые определены настоящим Положением для граждан, подлежащих призыву на военную службу.

- •12. Классификация расстройств восприятия. Значение иллюзий в клинике психических расстройств. Психосенсорные расстройства.

- •13. Истинные и псевдогаллюцинации. Объективные признаки наличия галлюцинаций.

- •14. Нарушение ассоциативной деятельности (количественные и качественные расстройства процесса мышления и основные варианты).

- •Классификация патологии мышления

- •Количественные расстройства (по форме)

- •Качественные расстройства (по содержанию)

- •15. Бред. Определение и основные варианты.

- •П о содержанию (сюжету, фабуле)

- •По степени систематизации

- •По механизму бредообразования

- •16. Сверхценные идеи и их отличие от бреда

- •17. Навязчивые состояния. Определение, разновидности. Отличие навязчивостей от бреда.

- •18. Основные бредовые синдромы (паранойяльный, параноидный, парафренный). Их динамика, диагностическое значение, социально-опасное поведение больных.

- •19. Синдром психического автоматизма Кандинского-Клерамбо.

- •20. Расстройства памяти. Их основные виды. Заболевания, при которых наблюдаются расстройства памяти.

- •21. Корсаковский синдром.

- •22. Понятие интеллекта. Способы оценки интеллекта и степени его снижения.

- •23. Нарушение интеллектуальной деятельности. Определение понятия деменции, варианты деменций.

- •24. Умственная отсталость. Причины, диагностические критерии, степень выраженности.

- •1. Глубокая умственная отсталость (идиотия)

- •2. Тяжелая умственная отсталость (тяжелые варианты имбецильности)

- •3. Умеренная умственная отсталость (более легкие варианты имбецильности)

- •4. Легкая степень умственной отсталости (дебильность)

- •25. Эмоциональные расстройства в клинике психических заболеваний. Основные симптомы и синдромы эмоциональных нарушений, их диагностическое значение.

- •26. Синдромы аффективных расстройств (депрессивный, маниакальный). Определение, структура, сопутствующие соматовегетативные расстройства. Критерии депрессивного и маниакального эпизодов по мкб-10.

- •27. Нарушения влечений. Основные формы пищевых, половых, самоохранительных расстройств. Социально-опасное поведение лиц с расстройствами влечений.

- •28. Кататонический синдром, его основные симптомы. Отличия кататонического возбуждения от маниакального и кататонического ступора от депрессивного.

- •29. Формы психомоторного возбуждения. Заболевания, при которых они встречаются.

- •30. Расстройства сознания, их признаки. Связь с различными психическими и соматическими нарушениями.

- •31. Синдромы помрачения сознания, их структура, динамика, диагностическое значение. Социально-опасное поведение лиц с помрачением сознания.

- •33. Ипохондрический синдром. Понятие бредовой, сверхценной и обсессивной формы ипохондрии. Связь ипохондрии с сенестопатиями.

- •34. Исход шизофрении, понятие шизофренического дефекта Методы и принципы реадаптации больных.

- •35. Синдром дисморфомании (дисморфофобии).

- •36. Психоорганический синдром. Стадии, клинические проявления.

- •37. Эпилепсия. Определение, диагностические критерии. Клинические проявления, течение, прогноз. Структура эпилептической деменции.

- •39. Аддиктивное поведение. Формы аддикций, механизм формирования, проявления, изменения личности при аддикциях.

- •40.Синдром отмены. Условия и причины его возникновения. Типичные проявления при различных заболеваниях.

- •41. Химические аддикции. Виды, механизм формирования психической и физической зависимости.

- •42. Алкоголизм. Формы и стадии алкоголизма. Изменения личности при алкоголизме.

- •43. Алкогольный делирий. Клиника, течение, терапия.

- •44. Хронические алкогольные психозы. Систематика, условия возникновения, клинические проявления.

- •45. Алкогольный галлюциноз (острый и хронический). Клиника, диагностика, терапия.

- •46. Принципы терапии алкоголизма. Задачи лечения на разных этапах. Современные терапевтические методы.

- •47. Наркомании. Определение, формы, условия возникновения, клинические проявления. Вещества, относящиеся к наркотикам.

- •48. Токсикомании. Формы, условия возникновения. Химические вещества и лекарственные средства, вызывающие зависимость.

- •49. Основные принципы лечения наркоманий, токсикоманий, алкоголизма. Меры профилактики.

- •50.Нехимические аддикции.

- •51. Вопросы профилактики и терапии различных форм аддикций.

- •52. Параноидная форма шизофрении. Определение, признаки, критерии диагностики, варианты течения.

- •53. Кататоническая шизофрения. Определение, признаки, критерии диагностики, течение, прогноз.

- •54. Шизофрения. Определение, критерии диагностики, основные формы, варианты течения.

- •Нарушения воли:

- •55. Психические нарушения при острых инфекционных заболеваниях и хронических инфекциях.

- •1) Острые симптоматические инфекционные психозы

- •56. Психические нарушения при сосудистых заболеваниях головного мозга: церебральный атеросклероз, гипертоническая болезнь.

- •57. Психические нарушения в остром периоде черепно-мозговых травм.

- •58. Биполярное аффективное расстройство. Критерии диагностики, клинические проявления, варианты течения, прогноз.

- •59. Циклотимия, дистимия. Определение, основные проявления, течение.

- •60. Сифилис головного мозга и прогрессивный паралич. Течение, клинические проявления, соматические и неврологические симптомы, серологическая диагностика.

- •61.Обсессивно-компульсивное расстройство. Определение, условия возникновения, клинические проявления, закономерности течения.

- •62.Тревожно-фобические расстройства (социальные фобии, агорафобия, специфические фобии).

- •63. Соматические заболевания как причина психогенных и экзогенных психических расстройств. Основные психопатологические синдромы (астения, аффективные синдромы, синдромы нарушения сознания).

- •64. Гебефренная шизофрения. Определение, признаки, критерии диагностики, течение.

- •65. Реактивные состояния (острая реакция на стресс, расстройства адаптации). Причины возникновения, проявления, течение.

- •66. Личностные расстройства (определение сущности, причины возникновения, критерии диагностики, варианты классификаций, течение).

- •67. Личностные расстройства. Их типы, проявления, типичное поведение в обществе пациентов с личностными расстройствами.

- •68. Психические нарушения отдаленного этапа черепно-мозговой травмы.

- •69. Простая форма шизофрении. Клинические проявления, течение, прогноз.

- •70. Дегенеративные заболевания головного мозга в пожилом возрасте. Болезнь Альцгеймера.

- •71.Тревожные расстройства (паническое расстройство, генерализованное тревожное расстройство).

- •73. Психогенные заболевания. Общие критерии диагностики, систематика, течение. Группы факторов, являющиеся психотравмирующими для современного человека.

- •2) Неврозы (Невротические расстройства).

- •74. Методы медицинской и социальной помощи при личностных расстройствах.

- •75. Конверсионные расстройства. Определение, проявления, течение. Методы коррекции.

- •76. Посттравматическое стрессовое расстройство. Определение, проявления, причины возникновения, методы коррекции.

- •77. Основные виды биологической терапии психических расстройств.

- •78. Методы терапии шизофрении. Тактика при острых приступах и при хроническом непрерывном течении.

- •79. Корсаковский психоз. Основные проявления, условия возникновения, терапия.

- •80. Психотерапия. Основные методы и формы. Показания к применению.

- •-81. Особенности бредовых и аффективных психозов, возникающих в пожилом возрасте. Особенности терапии психических расстройств у пациентов пожилого возраста.

- •82. Общие принципы и методы лечения при невротических расстройствах.

- •Ситуационные задачи

54. Шизофрения. Определение, критерии диагностики, основные формы, варианты течения.

1. Шизофрения (F 20) – эндогенное хроническое психическое заболевание, характеризующееся основными и дополнительными симптомами, ранним началом, прогредиентным течением и развитием «дефекта» личности особого типа, в наиболее тяжелых случаях «шизофренического слабоумия». (Дунаевский) 2. Шизофрения — психическое заболевание, характеризующееся дисгармоничностью и утратой единства психических функций (мышления, эмоций, воли), длительным непрерывным или приступообразным течением и разной выраженностью продуктивных (позитивных) и негативных расстройств, приводящих к изменениям личности в виде аутизма, снижения энергетического потенциала, эмоционального обеднения и нарастающей инвертированности. (Тиганов)

Теории этиопатогенеза:

генетическая, предполагающая существование наследственно детерминированного биологического фактора, определяющего возникновение заболевания;

психодинамическая, рассматривающая в качестве этиопатогенетических психосоциальные факторы;

«диатез-стрессовая», объединяющая психобиологические подходы;

биопсихосоциальная, интегрирующая все уровни личностного функционирования.

В соответствии с МКБ-10 практическая диагностика заболевания осуществляется по общепринятым клиническим критериям, включающим :

«основные симптомы\4А» Е. Блейлера : -Ассоциативные р-ва, -Аффективное уплощение, -Аутизм, -Амбивалентность, -доп симптомы: галлюцинации, бред, гебефренные и кататонические проявления)

«симптомы первого ранга» К. Шнайдера: - слуховые псевдогаллюцинации, слуховые галлюцинации в форме диалогов или комментариев, соматические ощущ. воздействия извне, идеи воздействия, открытость мыслей (передача, вкладывание, передача на расстоянии) - «симптомы второго ранга»: др типы галлюцинаций, бредовое восприятие, растерянностть, афф. р-ва

Если эти расстройства имеют продолжительность до 1 месяца, заболевание первоначально оценивается как «шизофреноподобный психоз».

Клинические проявления шизофрении (по Тиганову)

Нарушения воли:

Нарушения аутистического характера: отрыв личности пациента от окружающей действительности с возникновением особого внутреннего мира, доминирующего в психической деятельности пациента. Суждения, позиции, взгляды, этические оценки больных становятся не только крайне субъективными, но и непонятными. Они не поддаются коррекции, несмотря на явное противоречие и несоответствие их окружающей действительности. Нередко своеобразное представление об окружающей жизни приобретает характер особого мировоззрения, иногда возникает аутистическое фантазирование, когда больные крайне неохотно сообщают о содержании своих переживаний. По мере прогресс формирования заболевания внутренний мир оскудевает (что иногда констатируют сами пациенты). + манерность

Снижение психической активности — «редукция энергетического потенциала»: больным становится труднее учиться и работать. Любая деятельность, особенно умственная, требует все большего напряжения; крайне затруднена концентрация внимания. Все это приводит к трудностям восприятия новой информации, использования запаса знаний, что в свою очередь вызывает профессиональное снижение, а иногда полную интеллектуальную несостоятельность при формально сохранных функциях интеллекта. + вычурность и амбитендентность

Явления дрейфа, суть которых сводится к нарастающей пассивности больного, невозможности построения «линии жизни». Они, пассивно повторяя поступки окружающих их лиц, могут совершать противоправные действия

Эмоциональные изменения: прогрессирующее обеднение эмоц. реакций вплоть до развития состояний эмоц. дефицитарности, а также их неадекватности и парадоксальности (равнодушны к несчастью, бурно реагируют на негативные события). Вначале изменяются высшие эмоции — эмоциональная отзывчивость, сострадание, альтруизм, далее больные становятся холодными, эгоистичными, их меньше интересуют события в семье, на работе, рвутся старые дружеские контакты, утрачиваются прежние чувства к близким. Вместе с этим больныесохраняют отдельные привязанности, в частности к кому-то из близких.

Расстройства мышления: утрата целенаправленности, последовательности, логичности мышления, его разорванность, разноплановость, нередки наплывы мыслей, содержание которых больной затрудняется воспроизвести, ощущение пустоты в голове. Процесс мышления утрачивает автоматический характер и становится объектом внимания больных, исчезает образность мышления, преобладает склонность к абстракции и символике, наблюдаются феномен соскальзывания, «закупорка» мыслей, обрывы мыслей + неологизмы и первесерации В речи: резонёрство, в тяжелых случаях наблюдается разорванность речи +изменение мимики и внешнего вида

Описанные изменения, сочетаясь с бредом, галлюцинациями, аффективными и другими расстройствами, формируют психопатологические синдромы, сменяющие друг друга в течении заболевания. К ним относятся неврозоподобные и психопатоподобные, аффективные, галлюцинаторно-бредовые и кататонические симптомокомплексы.

В обобщенном виде позитивные и негативные расстройства при шизофрении могут быть представлены следующим образом:

-

Факультативные симптомы

Облигатные симптомы

1. Псевдогалюцинации

2. Двиг.-волеваые нарушения: возбуждение и ступор, автоматизмы

3. Наруш. мышления: бред

Аутизм Эмоциональная дефицитарность Редукция энергетического потенциала (по K. Conrad), или падение психической активности Явления дрейфа Расстройства мышления

Диагностика

Согласно МКБ-10, для постановки диагноза должен наблюдаться хотя бы один из следующих признаков:

«эхо» мыслей (звучание собственных мыслей), вкладывание или отнятие мыслей, открытость мыслей окружающим;

бред овладения, воздействия или пассивности, отчётливо относящийся к телу или конечностям, мыслям, действиям или ощущениям; бредовое восприятие;

галлюцинаторные «голоса», комментирующие или обсуждающие поведение больного; другие типы «голосов», идущих из различных частей тела;

устойчивые бредовые идеи, которые культурно неадекватны, нелепы, невозможны и/или грандиозны по содержанию.

Либо должны наблюдаться по крайней мере два из следующих «меньших» симптомов:

стойкие галлюцинации любого вида, если они имеют место ежедневно на протяжении минимум одного месяца и сопровождаются бредом (который может быть нестойким и полуоформленным) без отчетливого аффективного содержания;

неологизмы, шперрунги (перерывы в мышлении), приводящие к разорванности или несообразности в речи;

кататоническое поведение, например возбуждение, застывание или восковая гибкость, негативизм, мутизм и ступор;

«негативные симптомы» (но не обусловленные при этом депрессией или фармакотерапией), как правило, приводящие к социальному отчуждению и снижению социальных показателей; симптомы, которые могут быть выражены: апатией, речевым обеднением или сглаженностью, неадекватностью эмоциональных реакций;

достоверные и последовательные изменения общего качества поведения, проявляющиеся утратой интересов, бесцельностью, поглощённостью собственными переживаниями, социальным отчуждением.

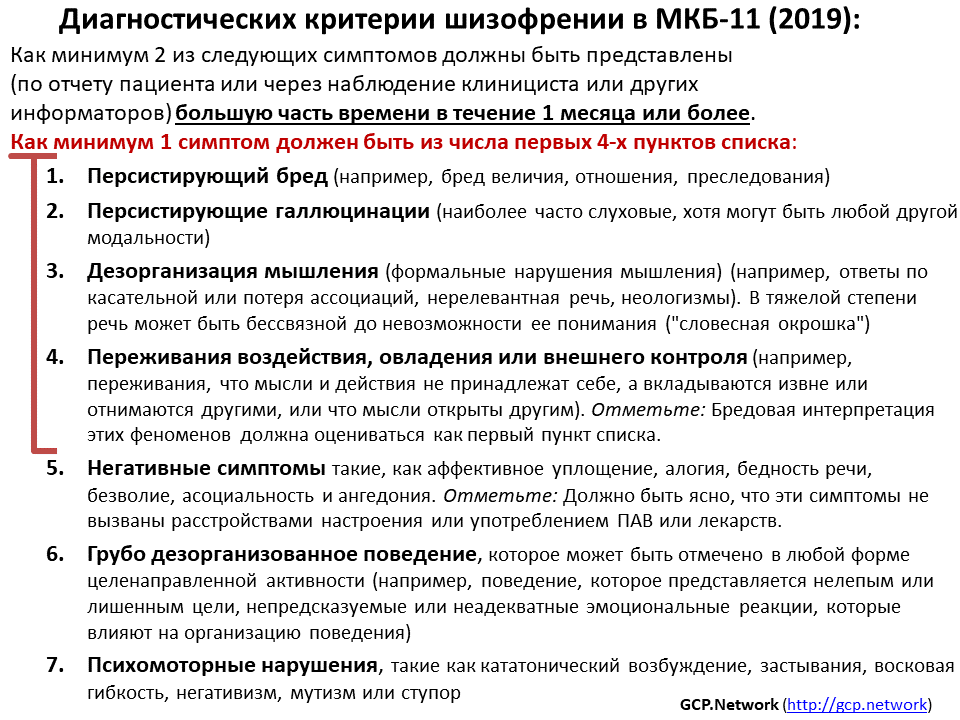

В диагностическом руководстве к МКБ-11 сформулировано:

«Симптомы или поведение не должны являться проявлением другого медицинского состояния (например, опухоли головного мозга), не должны быть связаны с воздействием психоактивных веществ или лекарственных средств на центральную нервную систему (например, кортикостероидов), включая эффекты их отмены (например, алкоголя)».

Длительность симптомов (перечень см.выше) должна быть более 1 месяца.

Таким образом, для постановки диагноза шизофрения, при выявлении галлюцинаторно-бредовой, кататонической, негативной симптоматики, необходимо исключить:

Вторичные причины — последствия поражения или дисфункции головного мозга или соматические заболевания. (см. обзор)

Последствия употребления психоактивных веществ (см. психозы, вызванные ПАВ)

Транзиторные психозы (см. далее)

Психозы, сопровождающиеся выраженной аффективной симтоматикой (см. шизоаффективное расстройство, биполярное аффективное расстройство)

Для исключения соматических причин психоза и поражения головного мозга часто бывает необходимо проведение целого спектра соматических обследований. Однако, например, при наличии характерной клинической симптоматики и отсутствии каких-либо клинических указаний на возможное органическое поражение головного мозга, проведение скринингового нейровизуализационного исследования (МРТ), считается неоправданным (избыточным).

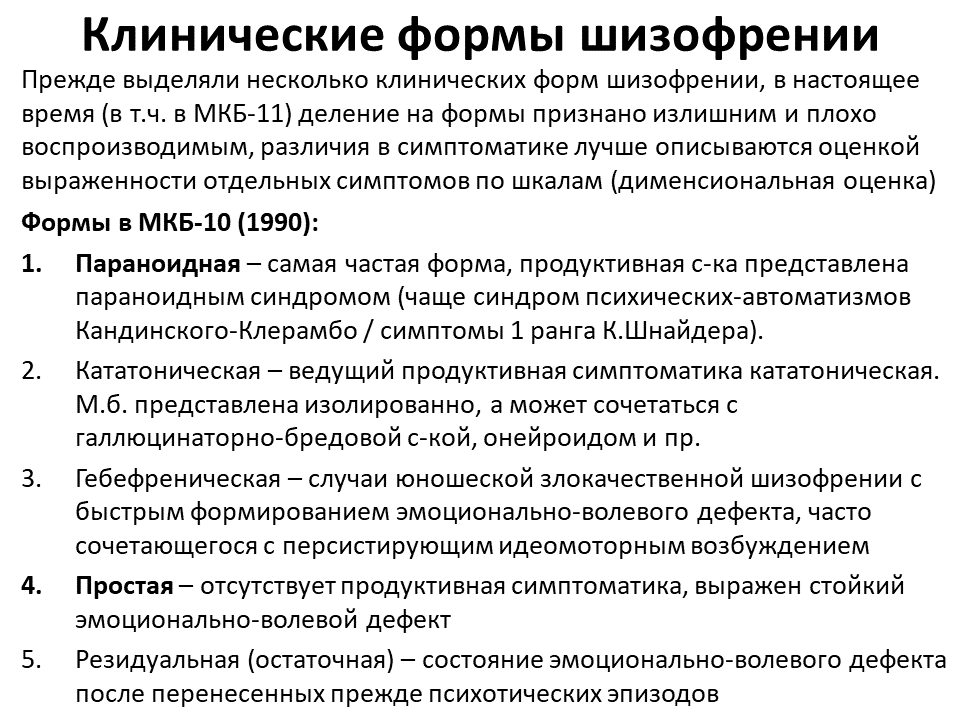

Основные формы

Типы течений

В длительной перспективе можно выделить (в достаточной мере условно) несколько вариантов течения шизофрении:

1. Единственный эпизод — однократный психотический эпизод (т.е. продуктивная симптоматика), который завершается полной ремиссией, отсутствуют какие-либо значимые неблагоприятные последствия болезни (т.е. негативная симптоматика), а пациент сохраняют удовлетворительную социальную адаптацию и трудоспособность.

2. Множественные эпизоды без нарастания дефекта (прежн. рекуррентное течение) — ряд психотических эпизодов, после которых формируется полноценная ремиссия без значимых неблагоприятных последствий, пациент сохраняет удовлетворительную социальную адаптацию и трудоспособность.

3. Множественные эпизоды с нарастающим дефектом (прежн. приступообразно-прогредиентное, «шубообразное» (нем. schub — сдвиг) течение) — один или несколько психотических эпизодов, между которыми отмечается нарастающая негативная симптоматика, ухудшается качество ремиссий. В большинстве случаев у пациентов наблюдается прогрессирующее нарушение социального функционирования, они вынуждены получать инвалидность.

4. Непрерывный тип — на протяжении длительного времени (н., более года) отсутствуют ремиссии (сохраняется продуктивная симптоматика), либо ремиссии неполные, лекарственные или достаточно короткие по отношению с общей длительности заболевания. Также может отмечается нарастание негативной симптоматики, нарушения социального функционирования, утрата трудоспособности.

В нашей стране традиционно используется классификация шизофрении по типу течения заболевания (Снежневский А.В., 1960, 1969). В МКБ-10 предложено кодировать тип течения дополнительным пятым знаком.

Непрерывный тип (F 20.х0) Непрерывный тип – самый неблагоприятный. Однажды начавшись, заболевание протекает безремиссионно. Психотическая симптоматики и прежде всего негативная никогда не исчезает совершенно. Продуктивные расстройства в зависимости от проводящегося лечения могут колебаться в своей интенсивности. Активная терапия может до некоторой степени ее сгладить, дезактуализировать. Однако лекарственные ремиссии отличаются низким качеством, требуют продолжения интенсивной поддерживающей терапии в амбулаторных условиях и характеризуются нестабильностью состояния. Особую злокачественность и тенденцию к непрерывности обнаруживают ядерные формы (гебефреническая, юношеская кататония, простая), что проявляется в раннем начале наличием в манифестном и преобладанием на протяжении всего длинника болезни основных (негативных) симптомов, быстрым формированием конечных состояний. Ранняя инвалидизация больных в этих случаях, как правило, является необратимой.

Приступообразно-прогредиентный (шубообразный) тип (F20.х1), (F20.х2) Приступообразно-прогредиентный тип характеризуется наличием ремиссий, в т. ч. и спонтанных. Чаще всего приступообразно-прогредиентно протекает параноидная форма шизофрении. Психозы в этих случаях начинаются остро или подостро с существенным преобладанием продуктивной симптоматики в виде чувственного бреда, бредовых восприятий, выраженных колебаний эмоционального фона. Приступ, как правило, продолжается несколько месяцев (до 6-7), завершается редукцией продуктивных расстройств, формированием критического отношения. Дефицитарные симптомы в отличие от ядерных форм представлены умеренно, однако в виде шизофренических изменений личности сохраняют свое присутствие и в состоянии ремиссии.

Периодический (рекуррентный) тип (F 20.х3) Периодический тип является наиболее благоприятным вариантом течения болезни. При меньшей продолжительности приступы имеют более острое начало, характеризуются моно- или биполярными колебаниями настроения (шизоаффективные психозы), фантастическим бредом с онейроидным помрачением сознания на высоте, полиморфизмом симптоматики (острая парафрения, онейроидная кататония). После первых приступов хотя и отмечаются определенные личностные изменения, они обычно не нарушают семейный, социальный статус больного и не ведут к формированию стойкого дефекта. Отсутствие в межприступных промежутках не только продуктивной симптоматики, но и заметных негативных расстройств позволяет в этих случаях говорить об интермиссиях, продолжающихся иногда годы, десятилетия.