Туркмены (Народы и культуры) - 2016

.pdf

На традиционном транспорте

Фото из архива журнала «Туркменистан». 2011 г.

жую лепешку: «Haýdar babanyň ýoluna bir çörek, ýel goýsa» (Обещаю на путь Хайдар-баба один хлебец, если даст ветер). По другим сведениям, когда в период веяния дул ветер, где-нибудь в стороне ставили ведро зерна, которое разбирали бедняки или сироты. Если же это происходило вдали от жилья, обычно на богарных землях, зерно рассыпали по земле для птиц.

Необходимо сказать еще о двух обычаях, связанных с хлеборобством, – hakulla иoraktasadlygy.Hakulla (божьяплата;божьядоля) – обычай , заключавшийсяв том,чтопослеобмолотаопределенноеколичествопшеницыоставляли длябедных,чтобыэтойжертвойуничтожить«нечистоту»(haram), котораямоглапопастьназернос мочойлошадейилидругихживотных,использовавшихся при обмолоте. Возможно, однако, что обычай этот в более ранний период был связанс Бабадайханоми лишь позднееприобрелналётшариатскихположений.

Oraktasadlygy (пожертвованиесерпаилижатвенноепожертвование) –быто - вавшийу туркмен-йомудовобычай,согласнокоторомупослеполученияпервой мукиновогоурожаяустраивалось sadaka, длячегоизэтоймукипеклибольшие сдобные лепешки, которые делили на 12 частей и в каждый дом относили по 2 куска.У зажиточныхи богатых,имевшихболеекрупныепосевы,в честьэтого события резали барана, и часть мяса раздавали.

Главная цель земледельца – вырастить и сохранить урожай. Поэтому в заключение раздела о земледелии у туркмен нужно остановиться на приемах оградительноймагии,безкоторых,каксчиталось,можнобылолишитьсячасти, а то и всего урожая. Главную роль в оградительной магии, связанной с земледелием, играли разного рода обереги, в качестве которых использовали черепа животных, рога горных баранов, дерево дагдан и другие предметы. Основной ихзадачейбылазащитаполя,огорода,садаилибахчиотглавной«опасности» – сглаза.

Черепаживотных(kelle çanak) – верблюжьи ,лошадиные,коровьи,бараньи, ослиные – укреплялись обычно на шесте посреди участка или на его ограде, чтобы они сразу бросались в глаза посторонним людям и «гасили» их «недо-

брый» взгляд (Васильева, 1954. С. 212; Демидов, 1962. С. 214, 215). Рога почи-

130

тавшегося в прошлом горного барана кейика (keýigiň şahy) в качестве оберега встречались значительно реже, в основном в горных районах Копетдага, где он водится,ивпримыкающейкнемуподгорнойполосеАхала.Такженамногореже, чем черепа, и в тех же горных и предгорных районах, что и рога кейика, в качестве оберега использовали растущее только в горах дерево dagdan, dag dagdany (tagdagan), считающееся священным благодаря необычайной крепости своей древесины, которую, по суеверным представлениям, не мог пробить «дурной» глаз.Чащевсеговысохшийдагданв видестолбас обрубкамиветвейвкапывался на приусадебном участке – перед виноградником или огородом. Нередко перечисленные обереги использовались одновременно в различных сочетаниях.

Скотоводство.Какужеотмечалось,«чистых»кочевников-скотоводовсреди туркмен позднего Средневековья и тем более в XVIII – начале ХХ в. не было. Кочевые и полукочевые родоплеменные группы в той или иной степени были связаны и с другими видами хозяйственной деятельности – земледелием, охотой, рыболовством и т.п. Иное дело, что все это носило второстепенное или даже третьестепенное значение, а главным, ведущим занятием являлось скотоводство, разведение тех или иных видов и пород скота. И если земледелие у туркмен во второй половине ХIX в. имело в основном потребительский характер,служаудовлетворениюсобственныхнужд,тоскотоводствопотоварной продукции всегда занимало первое место.

Главное, что давало земледелие, – это продукты питания, а также корм для стойлового скота и в определенной мере топливо. Скотоводство же, помимо продовольствия (мясо-молочная продукция) предоставляло сырье для изготовления одежды, обуви, войлоков, паласов, ковров и различных ковровых изделий, веревок и многих других традиционных предметов туркменского быта. Поэтому между чомурами и чарва шел регулярный обмен продуктами своего производства. Тем не менее в силу ограниченности объемов земледельческой продукции, прежде всего хлеба, скотоводы, в первую очередь запада и северо-запада Туркменистана, часто не могли удовлетворить свои потребности в полной мере, и вынуждены были организовывать большие «хлебные» караваны (argyş) для закупки зерна.

В значительно меньшей степени рацион питания чарва зависел от производства в оазисах огородно-бахчевой продукции. Дело в том, что скотоводы, как правило, старались использовать малейшую возможность для выращивания бахчевых, прежде всего дынь и арбузов. Об этом, в частности, говорится в ОЗО с 1882 по 1890 г., подготовленном канцелярией начальника этой области: «В каждом ауле (туркмен-скотоводов. – С.Д.), у каждого родника

иколодца, если представляется какая-то возможность, непременно отведено хотя бы небольшое место под бахчи. Дыни и арбузы, главным образом первые, составляют любимую пищу жителей» (ОЗО 1882–1890. С. 97).

Естественно, «удельный вес земледелия в хозяйствах кочевых и полуоседлыхскотоводов, – какотмечаетмноговременипосвятившийизучениювопросов скотоводства у туркмен А. Оразов, – был неодинаковым. Если кочевые

иполукочевыескотоводыимелилишьбахчевые,арбузыу колодцев,у дождевых водоемов (kak), на низинах такыров (oýtak) и в песках, а изредка и зерновые посевы (ячмень, пшеница) на такырах, то полуоседлые скотоводы занимались поливным и богарным земледелием. При этом не все хозяйства кочевых и по- лукочевыхскотоводов-туркмензанималисьземледелием,а толькоте,гдепозво-

131

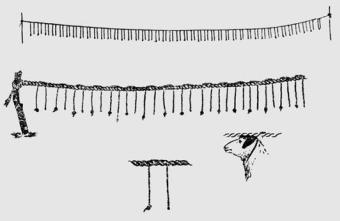

Внешний вид колодца guýy (по: Оразов, 1985. С. 116)

лялиприродныеусловия»(Оразов, 1995.С. 51, 52).Ноеслиподсобное,посути богарное,земледелиеу скотоводовбылорассчитанонаблагоприятныеприродныеосадки,тосамокочевоеи полукочевоескотоводствонемоглосуществовать без надежных источников воды. А такими источниками были грунтовые воды, для использования которых рыли колодцы.

Колодцы (guýy) были распределены по всему огромному пастбищному про- странствуКаракумовисопредельныхпустынно-степныхрегионовнеравномерно. Существенноезначениеприихразмещенииимелизапасыкормов,срокиводопоя, нормыводоснабженияотдельныхвидовскота(овец,коз,верблюдов,ослов)посезонамгода.Так,впределахЦентральныхКаракумовиспользовалиськакколодез- ныеводы,такиводыатмосферныхосадков,собираемыевдождевыеямы–guýma,

kak иserdob (сардоба). Здесь густая сеть колодцев встречалась только на небольших пастбищах с обильным запасом подножного корма. Меньше всего колодцев было в северной и юго-восточных частях Каракумов, в силу чего значительные территории здесь были заселены очень редко ииспользовались слабо (Винников,

1969. С.81).

Рытьеколодцевбылоделомтяжелыми дорогим, поэтомудоверялосьлишь тем, кто уже имел большой опыт в этом занятии. Но кроме мастерства нужно было убедиться, что открытие нового источника забора воды не скажется отрицательно на дебите других, близко расположенных колодцев, если таковые имелисьв данномместе.Самжеколодец,какправило,становилсясобственностью того, кто организовал и оплатил его устройство.

Колодцы были шахтного типа. Я. Р. Винников подразделяет их по форме на две группы: со слабым расширением стенок ко дну и котловинообразные с расширением у дна до 2–2,5 м2. Оголовки шахт колодцев – невысокие, порой чуть ли не на уровне земли. Над ними, с небольшим наклоном к колодезному отверстию,укрепляласьстойкас развилкойнаконце,накоторойнаштырекрепился блок (çarh). С его помощью и производилась выемка грунта при рытье,

132

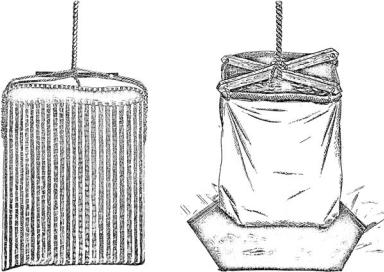

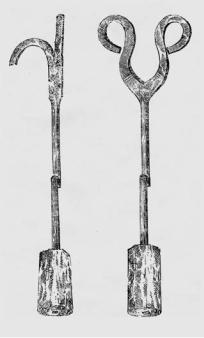

а затемподъемводы.Дляподъемагрунтаиспользовалиособопрочныйтканый мешок alatorba, который, по мере углубления, наполнял колодезник, находившийсявнутриколодца.Дляподъемагрунта(а посленачалаэксплуатациинового колодца и для выкачивания воды из него) обычно использовался специально отобранныйсильныйи смирныйверблюд.Водаподнималасьблагодаряпрочной веревке, к которой было прикреплено большое кожаное ведро gowa, вмещающеедо20 л. Длинаверевкидолжнабыласоответствоватьглубинеколодцатак, чтобы тот, кто принимал поднятое ведро, мог без проблем вылить его в корыто ahyr или своего рода бассейн-распределитель howdan, из которого вода через специально приспособленный желоб или трубу поступала в корыта-поилки.

Есликолодцыбылиглубокие,использовалидвухи дажечетырехверблюдов, впрягая их пара за парой. Добыванием воды занималось не менее двух человек. Одинотводилверблюдаиливерблюдовнанужноерасстояние,а затемтемжепутемподводилкколодцу,адругойвытаскивалведро,перегибаяокрайколодезного сруба,ивыливалсоответственновкорытоилибассейн-распределитель.Есливе- дробылобольшоеитяжелое,этуманипуляциюмогливыполнитьи двачеловека, стоящих с двух сторон колодца. Накопители-ховданы и отводы-поилки обычно делали из камня, так как они были рассчитаны на многолетнее использование.

При устройстве колодцев учитывали местные условия: характер грунтов, глубинузалеганияподземныхводи т.п.В этомпланеразличалисьчетыревида колодцев.Те,чтосооружалисьнаграницекультурнойзоныоазисови песков,называлисьgaraoý (досл.«чернаяяма»),сооружалисьбезобкладки(udek)иимели среднюю глубину 3–5 gulaç, т.е. 6–10 м.

Второйтипколодцев–çyrla .Такиеколодцырылинатакырах,там,гдепоследние имелиопределенныйуклон,чтобыпобороздкам,проведеннымнаповерхности,дождеваяиснеговаяводамогластекатьвколодезь.Глубинаçyrlaвбольшинствеслучаев составляла10–12gulaç,т.е.20–24м.Подпочвенныеводывтакихколодцахобычно очень соленые. Поэтому сток внего атмосферных осадков значительно опреснял состав колодезной воды, делая ее пригодной для питья скота, азанеимением луч- шего–илюдей. Асами колодцы получили второе название–«наливные». Стенки их, вотличие от предыдущего типа, укреплялись ветками степной акации (sözen). Для этой цели использовали также отличающиеся прочной древесиной растения джузгун(gandym),можжевельник(arça)игребенщик(ýylgyn).

Ктретьемутипуотносилиськолодцы golagyв глубинепесков.В большинстве своем они имели внутреннее крепление, но встречались и без него. Роют их в сухих песчаных долинах (gol), отчего и происходит название. Глубина таких колодцев от 8–10 до 12 gulaç (16–24 м). Вода в них горько-соленая. Четвертым типом колодцев являются damla. Damla guýy рылись на каменистом или глинистом, плохо пропускающем воду грунте. Вода в них накапливалась постепенно, стекая по стенкам. В таких колодцах обычно не было внутреннего крепления, так как сама почва здесь твердая (Гельдыханов, 1973. С. 76).

Характер водных источников и другие факторы, о которых говорилось выше,обусловливалии типыскотоводствав Туркмениcтане.ДляпериодаXIX – началаXX в. А. Оразовв своеммонографическомисследованиивыделяетпять такихтипов:скотоводствокочевое,полуоседлое,отгонно-пастбищное,яйлаж- ноеи стойлово-выгонное.СоставленнаяА. Оразовымсхема(1995.С. 107) дает наглядное представление о размещении этих типов и преобладании тех или иных из них в определенных регионах. В указанный период на большей части

133

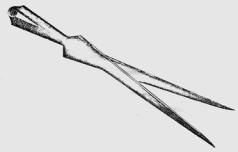

Специальный тканый меКожаноеведро gowa (по: Оразов,1985. шок alatorba для поднятия С. 117)

грунта при рытье колодца

(по: Оразов, 1985. С. 118)

территории Туркменистана, прежде всего в его центральной, северной и севе- ро-западной части, господствовало кочевое и в меньшей степени полукочевое (по терминологии автора – полуоседлое) скотоводство. Три типа оседлого скотоводства в различном сочетании находим у населения оазисной зоны, узким полукружьем охватившей пустынные просторы.

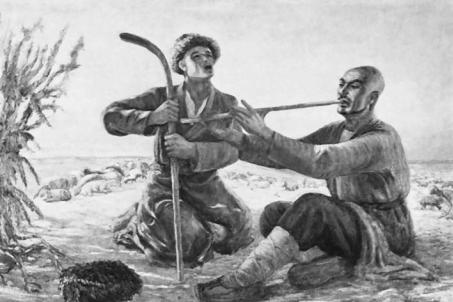

Нокакойбытипскотоводстванирассматривался,вездеключевуюрользанимала фигура пастуха (çopan). Именно от него в первую очередь зависели сохранность, нагул и увеличение стада. Пословица «Çopana meýlis haram» (Пастуху веселье запрещено) отражала запрет чабанам отлучаться от стада в аул не только на свадьбу или какие-либо другие торжества, но даже на поминки.

Конечно, чабану обычно помогали подпасок çoluk и незаменимые пастушьи собакиgoýuniti(досл.овечьясобака).Темнеменееосновнаятяжестьложиласьна плечи самого пастуха. На плечах же впрямом смысле обычно лежал ичабанский посох (çopan taýagy). Такое положение посоха, длиной в человеческий рост, при котором, очевидно, было легче рукам и спине, выработалось практикой многих поколений.Посохэтот,делавшийсяизпрочногоилегкогодерева(обычноивы),конечно,небылпростойпалкой,авыполнялразличныефункции.Чабаниспользовал его, направляя стадо, разгоняя подравшихся собак, отбиваясь от волков, аспециальнозагнутымконцомцепляязаногуиподтягиваяксебепринеобходимостито илииноеживотноеизстада.Изгибпосохасмягчалтакжеударпоживотному,аеще чабанвремяотвременимогостановитьсядлякраткогоотдыха,положивголовуна изгиб. Если он задремывал, посох при малейшем движении падал, будя хозяина. Чабанскийпосохбылнастольконепременнымсимволическиматрибутомданной профессии, что это даже вошло в поговорку: «Çopan taýaksyz bolmaz» (Пастух без палки не бывает) (ТРС. 1968. С.736). Ее употребляли, говоря о той или иной профессии, указывая на ее характерные атрибуты.

134

Вчабанскойпрактикеимелосьнемало своих оригинальных секретов. Так, огромные пастушьи собаки-ала- баи,которыхнасчитывалосьу каждого пастуха не менее двух-трех, были приучены,заходяс тойилиинойстороны, гнать стадо в нужном направлении. Естественно, они являлись

иактивными защитниками стада от хищников. К шее главного козла-во- жака, который возглавлял обычно не толькокозье,нои овечьестадо,вешали медный колокольчик (şac), чтобы позвуковомусигналузнать,далеколи

икудаушлиживотные.В стадеобыч- нонаходилось3–5козлов-вожаковиз числа кастрированных, называемых erkeç.Ноколокольчиквешалсятолько самомукрупномусрединих,который

истановился главным – baş erkeç или

sererkeç. Практическикаждыйчабан имел в своем стаде овцу, которую он приручал, давая ей ежедневно на ночь небольшой кусок хлеба. Такие овцыполучалиназвание çörekçigoýun (досл.овца-хлебница).Вовремяноч- ного выпаса пастух привязывал ее двухметровой веревкой к своей руке или поясу, а сам мог отдыхать. Если животные начинали расходиться, эта овцабудилачабана,таккакпыталась уйти с ними и дергала за веревку.

Помимоперечисленныхвышеобязанностей, пастух принимал активное участие в основных событиях жизни стада: случке, окоте, доении, стрижке и т.п. В обязанности подпаска, кроме посильной помощи чабану в экстренныхмероприятиях,входилиприготовление и доставка ему пищи, чая, еды длясобакит.п.Вредкихслучаях,когда стадо было очень большое, нанимался третий человек suwçy (наливальщик). Чабана и подпаска нанимал или богатый владелец отдельного стада baý, или старшина скотоводческого объединения çekene, состоявшего из несколькихвладельцевмелкихстад,объ-

Рабочий верблюд со снаряжением dolbugurçy для выкачивания воды из колодца (по: Оразов, 1985. С. 115)

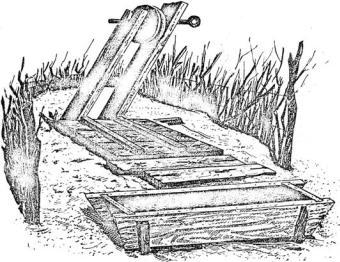

Общий вид колодца с каменным корытом ahyr для водопоя скота (по: Оразов, 1972. С. 53)

Колодец с водоналивным бассейном howdanly guýy

Рисунок А. Долгова (по: Оразов, 1995. С. 214)

135

Чабаны

Художник Я. Аннануров. 1946. г

единивших своих животных вобщее стадо. Срок найма обычно составлял шесть месяцев,номогбытьзатемпродлен.Нанимателидолжныбылиобеспечитьчабана на этот срок одеждой (парой белья – рубашкой и штанами из миткаля) и обувью (çaryk). В зимний же период, помимо этого, выдавалась бурка (oýluk), теплый халат из верблюжьей шерсти (çäkmen) и зимняя обувь (çokaý) с тремя саженями шерстяных портянок. Владельцы стада также должны были обеспечить пастуха ослом (çopan eşegi) для перевозки его имущества, породистыми собаками (goýun iti) и питанием для них (it ýaly). Естественно, питанием обеспечивались ипастух спомощником.Оплатазатрудчабанампроизводилась,какправило,натурой:животными, молоком, шерстью (Оразов,1985. С.124).

Чтобы легче было отличать свой скот от чужого, на животных делали разногородаотметки,носившиеродовойи семейныйхарактер.Так,наверблюдах, используяспециальныеформы,раскаленнымжелезомвыжигалисоответствующий знак-тамгу (tagma). Лошадей обычно не клеймили. Также не подвергался клеймению и крупный рогатый скот. Что касается составляющих основную массу скота овец и коз, то у текинцев клеймение производилось также выжиганием кожи, в то время как у йомудов это не практиковалось (Оразов, 1995. С. 262). Следует сказать, что тамга в некоторых случаях играла не только роль отличительного, но и оградительного знака (Демидов, 1975. С. 32).

Основными этапами в жизни стада и дополнительной заботы пастухов были случка животных, окот, доение и стрижка. Естественно, что животные болели, также приходилось применять некоторые народные методы лечения. Но этим за- нималисьособыелюди–лек ари(tebip).Случке(dölalyş,goçagoýma)придавалось особое значение, ибо от правильности ее проведения зависел будущий приплод.

Само же стадо вместе с подросшими ягнятами и козлятами у большинства групп туркмен-скотоводов обычно находилось под открытым небом на посто-

136

янномместеотдыха ýatak (овчарня).Иногда это место огораживалось, делался круглой формы загон (agyl) для защиты стада не столько от холода, сколько от волков.

Дляпастьбымолоднякабаиилистаршиныобъединенногостадананималипастухов из числа подростков 13–14 лет, которых называли annaçy (досл. пятничник), так как расчет с ними происходил еженедельно молоком, которое надаивали от овец по пятницам, знаменательному дню в исламе. Желающих поработать в качестве annaçy всегда было более чем достаточно, так как этот сезонпродолжалсянедолго.Доначалапериода доения молодняк выпасался с матками в одномстадеи кормилсяматеринскиммолоком. В это время маток не доили. Лишь чабаны и помогавшие им при окоте люди (dölçüler) надаивали молоко для себя. В это время молоком кормили и собак.

Доили один раз в день, в обед, причем маток, у которых были двойни, обычно не доиливообще.Доениемзанималисьженщи-

ны и девушки. Средняя норма на каждую из них составляла 50–60 животных. Сцену до- Рисунок А. Долгова

енияу туркменМангышлакавесьмаобразно

описал наблюдавший ее в начале XX в. немецкий путешественник-этнограф Рихард Карутц: «Животных выхватывают из стада, весело гоняясь за ними. Это представляет оживленную картину, – пишет он. – Затем держат их за рога, покапроисходитдоение;большеюжечастьюихпривязываютприэтомнатуго притянутыхверевкахк кольям,вбитымв землю позадикибиток.Тамихставят в два ряда, головами друг к другу, а женщины с наружной стороны этих рядов переходят от животного к животному, присаживаясь перед ним на корточки, чтобы подоить его» (Карутц, 1910. С. 48).

После дойки маток освобождали от привязи и подпускали к ним для кормлениямолодняк,с которымониотдыхалидовечернегоотгонастадананочную пастьбу. В конце мая – начале июня, когда начинал созревать ячмень, сезон доения заканчивался. К этому же сроку также завершалась весенняя стрижка овец, коз и молодняка.

Стрижка (gyrkym) овец проводилась, как правило, дважды в год: весной и осенью, а коз и верблюдов стригли один раз, обычно весной. Производилась онатрадиционнымручнымспособомприпомощииспользуемыху всехтуркмен специальныхбольшихжелезныхножниц(gyrkylyk)длиной40–50 см,изготавли- ваемыхместнымимастерами-кузнецами.Хранилисьонив специальныхвойлоч- ныхножнах-футлярах.Привесеннейстрижкес каждойвзрослойовцыместной породы в хорошую дождливую весну получали 1,5–2 кг шерсти. В осеннюю стрижку лишь двухлетние и яловые (gysyr goýun) овцы давали до 1 кг шерсти, а менее упитанные животные – всего до 700 г. Основная окраска шерсти была

137

Специальное приспособление-привязь köken, применяемое при дойке овец (по: Оразов, 1985. С. 128)

белой.Стрижкаявляласьделомтолькомужчин.В нейучаствовалисамстригаль (gyrkymçy) и его помощник (güýlügçi – досл . связывальщик).

Взажиточныххозяйствах,гдев стадахбыломногоскота,вовремявесенней,

аособенноосеннейстрижкиприбегалик помощиродственникови односельчан, устраивая ýowar (помочь). В байских же хозяйствах порой нанимали целую группу стригалей. В этом случае платой служила шерсть одного животного с каждого десятка.

Приколлективнойстрижкедвачеловекаотлавливалиживотныхи, связавим крестнакрестноги,передавалистригалям.Ещеодинучастникснималверевку остриженнымживотным.Непосредственноэтимпроцессомзанимались10–20 человек. При этом каждый обрабатывал в день в среднем 30–40 овец, а наиболееопытные – до 70–80и болееживотных.Естественно,приувеличениичисла стригалейвозрасталои числоихпомощников.Шерстьживотныхсобираливладельцы скота, точнее, их дети, жены, пожилые женщины. По окончании ýowar,

который мог уложиться и в один день, владелец скота бай или руководитель объединенного стада süribaşy резали барана и устраивали стригалям и всем другимучастникамважногомероприятияугощение(Оразов, 1985.С. 133). Для стрижки верблюдов, которых было значительно меньше по сравнению с мелким рогатым скотом, не практиковались ни ýowar, ни наем платных стригалей. В каждом хозяйстве обходились своими силами.

Менее масштабным, но тем не менее тоже важным мероприятием в жизни стада являлось холощение biçmeklik самцов молодняка у овец и коз. Верблюдов и лошадей у туркмен, в отличие, например, от соседних казахов, не холостили. Названную процедуру рекомендовалось проводить в прохладное время года, ранней весной, до начала жары и появления мух, или с первым похолоданием осенью (Оразов, 1985. С. 134). Естественно, холощение могли проводить только опытные, знающие люди. Холощение самцов мелкого рогатого скота имело три цели: основная – недопущение хаотичной случки с матками, так как все выпасались в одном стаде; животные становились более спокойными, хорошо поправлялись, быстрее набирая вес; и, наконец,

138

считалось, что мясо таких животных значительно вкуснее.

Виды разводимых животных и их пропорции у разных групп населения Туркменистана значительно варьировались.Преждевсегоэтобылосвязаносхарактером ведения хозяйства и природ- но-климатическими условиямитогоили иногорегиона.Укочевыхиполукочевых скотоводов-туркменвсоставестадапре- обладали в основном мелкий рогатый скот и верблюды; в небольшом количестве имелись лошади иослы. Воседлых

хозяйствах земледельческой зоны, сочетавших земледелие сотгонно-пастбищным истойлово-выгонным скотоводством, среди животных преобладали овцы икозы, былонемаловерблюдов,лошадей,крупногорогатогоскотаиослов.

По своему удельному весу среди видов скота – хозяйственному значению вжизнинаселения первое место занимало овцеводство (goýundarçylyk).Вразных регионах Туркменистана взависимости от конкретных природно-климатических условийипредпочтенийнаселенияразводилиразличныепородыовец.Йомудскую породуdalakпредпочитали кочевники, так как она давала больше других молока, составлявшего основу их питания. Кроме того, эта овца обладала необыкновенной выносливостьюпридлительныхперекочевкахвсуровыхусловияхпустыньистепей.

Другие породыовец, носившие в большинствеслучаевназвание по племени, которое ее разводило, были курдючного мясо-сального направления. У текинцев среднего Мургаба в XIX в. была выведена особая сараджинская (или сарыджинская) порода овец (saryja goýny), значительно превосходившая все остальные породы по общему весу, размерам курдюка и количеству шерсти.

ТуркменысреднейАмударьии човдурыХивинскогооазисапочтидо1890-х годовбылиединственными,ктов Туркменистане,нарядус курдочными,разводил каракульскую породу овец, главную ценность которой составляют смушковые шкурки ягнят.

Хотя овцеводство и было в Туркменистане своего рода визитной карточкой скотоводствавцелом,ведущимнаправлениемвразведениимелкогорогатогоскота, здесьтакжевбольшомколичестверазводилиикозместнойтуркменскойпороды, преимущественно черной масти (gara geçi). Козы этой породы весьма приспособлены к природно-климатическим особенностям гор с предгорьями и степей с пустынями. Они хорошо переносят и зимний холод, и летний зной. Козы использовались как мясо-молочное животное. Особенно ценилось мясо годовалой козы(çebiş)игодовалого,холощенногокозла(erkeç).Козийпухиспользовалсядля изготовления тканых поясов и других предметов, а шерсть – для свивания особо прочныхверевок.Козразводилопреждевсегоземледельческоенаселениеоазисов.

Второе место в скотоводческом хозяйстве туркмен впрошлом, как уже отмечалось, занимало верблюдоводство (düýedarçylyk). Верблюдов разводили и держали почти повсеместно, кроме труднодоступных горных районов, но их роль была неоднозначна. Если, например, оседлое население, вконечном счете, могло обойтись без них, то у кочевых и полукочевых групп верблюды были жизненно необходимы.Самосуществованиеэтихформхозяйствабезверблюдовбылоневоз-

139