Семченков Я.С. Тридцатилетняя война 1618-1648. - М._Рейтар, 2009

..pdf

В начале XVII в. шведская армия еще была чрезвычайно слабой. По словам очевидцев, она была плохо обмундирована и

обучена, кавалерия не имела защитного вооружения. В 1605 г. шведы потерпели сокрушительное поражение от польско-

литовских войск, общая численность которых составляла лишь треть от численности шведской армии.

Вступив на престол, Густав II Адольф приступил к созданию регулярных вооруженных сил. Строго говоря, эти планы

вынашивались шведскими королями еще в XVI в. и брали начало в попытках реформирования средневековых армий милицейского (ополченного) типа. Но именно Густаву II Адольфу удалось реализовать эту идею в полной мере.

По указу 1620 г. все мужское население старше пятнадцати лет подлежало воинскому призыву. В каждую область

направлялся комиссар, перед которым выстраивались потенциальные новобранцы из числа местных крестьян; из десятерых

выбирался один, обычно наиболее сильный мужчина в возрасте от восемнадцати до сорока лет (но предпочтительно как можно

моложе), оставшимся же полагалось в складчину приобрести ему оружие и обмундирование. Затем призывник направлялся в полк. В 1626-1630 гг. в армию по ежегодному призыву уходило около десяти тысяч человек (в 1627 г. - тринадцать с половиной),

что составляло около 2% всего мужского населения страны. Когда же в связи со вступлением Швеции в Тридцатилетнюю войну

потребность в живой силе еще более возросла, начали призывать также юношей пятнадцати - семнадцати лет.

Впрочем, в начале войны в Германии значительную часть шведской армии (и основную часть ее пехоты) по-прежнему

составляли наемники. Больше всего среди них было немцев, но впоследствии (начиная с 1627-1628 гг.) шведское командование стало особенно охотно принимать на службу англичан: те пополняли преимущественно пехотные части, так как вывоз

лошадей из Англии был запрещен. На шведскую службу поступали и наемники из других стран: так, голландцы и фламандцы

были, как правило, инженерами и артиллеристами, французами обычно укомплектовывались драгунские подразделения, а чехи-

протестанты составили целый кавалерийский полк.

Базовым тактическим подразделением армии Густава II Адольфа стал фирфенлейн (французское название - батальон - сохранилось до настоящего времени), который насчитывал двести шестнадцать мушкетеров и сто девяносто два пикинера.

Часть мушкетеров направлялась для выставления аванпостов, разведки и пр. (они как правило не принимали участия в

основных боевых действиях). Фирфенлейн состоял из четырех рот, три фирфенлейна образовывали полк. Если в 1617 г. было

сформировано лишь восемь полков (два в Финляндии, которая являлась в то время шведской провинцией, и шесть - в самой

Швеции), то к 1634 г. их число выросло до двадцати одного (семь финляндских и четырнадцать шведских).

Бесспорной заслугой Северного Льва можно считать введение в армии единого покроя солдатской одежды. Густав Адольф не был в этом отношении реформатором: за десятилетия до него во многих европейских армиях прослеживались аналогичные

тенденции. Цвет униформы, впрочем, по-прежнему не регламентировался. Солдатскую одежду шили из одинакового грубой

фактуры сукна, она состояла из нескольких предметов: куртки, штанов, рубашки, носков и ботинок. Униформа поставлялась солдатам один раз в год, обычно накануне зимы. В одинаковую по цвету униформу были одеты лишь немногие подразделения наемной пехоты. Полки, созданные между 1625 и 1627 гг., носили названия по цветам своих знамен или обмундирования воинов. Первые по времени создания "цветные" полки были известны как "старые", в противоположность четырем "новым" полкам,

сформированным несколькими годами позднее.

Старые "цветные" полки

Желтый - главный наемный полк, который иногда также называли Придворным полком. Существовал с 1613 г., название Желтого получил в 1626 г. и сохранял его вплоть до 1635 г., когда перешел на службу Франции.

Ãîëóáîé - полк, просуществовавший наиболее долго; с 1634 г. назывался Старым Голубым полком, его солдаты носили голубые кафтаны; был распущен в 1650 г.

Красный - наименее известный, поскольку вплоть до 1631 г. был расквартирован в Пруссии и поначалу не принимал участия в боевых действиях во внутренней Германии. Распущен в 1635 г. Имел красные знамена.

Зеленый - самый молодой из "старых" полков (существовал в 1627-1635 гг.) Также был назван по цвету знамен.

Новые "цветные" полки

Черный. В 1629 г. в Чехии было сформировано три Черных полка, а в 1630 г. - еще один. Первый был распущен в 1630 г., второй - в 1631 г., третий - еще год спустя, а последний просуществовал до 1634 г. Воины носили черные кирасы.

Коричневый. Был навербован в 1630 г., расформирован в 1631 г.

Оранжевый. Как и Коричневый, был навербован в 1630 г. в Пруссии из наемников, бежавших с польской, бранденбургской и данцигской службы. Расформирован в 1635 г. Его личный состав был одет в оранжевые кафтаны.

Белый. Был сформирован в 1630 г. на базе гарнизона померанского города Штеттин, сдавшегося без боя через несколько дней после вступления армии Густава Адольфа в Германию. Отличительная черта полка - белые знамена.

Â1629-1630 гг. значительно возросла численность шведских полков: в старых полках вместо прежних восьми ввели двенадцать рот, а Желтый и Голубой полки позднее разрослись даже до шестнадцати.

Среди приписываемых королю Густаву Адольфу военно-технических реформ наиболее часто приводят уменьшение веса мушкета, которое, якобы, позволило использовать его без сошки-упора. Но это не подтверждается историческими источниками. Данные списков Арсенала в Стокгольме показывают, что вплоть до 1645 г. сошки производились и поставлялись армию в большом количестве, как и в начале века. Облегчение же мушкета происходило в описываемое время во всех европейских армиях и являлось одним из главных направлений совершенствования технической базы вооруженнных сил. На рубеже XVI-XVII вв. вес мушкета уменьшился в среднем с семи с половиной до шести - шести с половиной килограммов.

Шведские войска никогда не имели сильной кавалерии, и попытки ее создания не имели особого успеха. Холодный климат и скудная растительность Швеции не представляли благоприятных условий для коневодства. Кроме того, Швеция - страна рудных промыслов и железоплавильного дела - в описываемый период еще не имела производственной базы и технологий, необходимых для изготовления высококачественных колесцовых замков, которые использовались в кавалерийских карабинах и

пистолетах, и вынуждена была импортировать это оружие из Нидерландов и Германии.

Âотличие от пехоты, обязательный призыв в кавалерию проводили редко и то лишь в нескольких провинциях. Большинство кавалеристов были волонтерами. Служба в кавалерии имела несравненные преимущества перед службой в пехоте: платили кавалеристу значительно больше и относительно регулярно, сам он освобождался от некоторых налогов, а его семья и слуги

61

от воинской повинности;

ветеран-кавалерист мог

рассчитывать на госу-

дарственное обеспе-

чение в виде безвозмездного предостав-

ления земельного надела.

Кавалерия Густава

Адольфа состояла в

основном из рейтарских

èдрагунских полков.

Рейтары носили кирасы

èшлемы (поэтому их

иногда называют также

кирасирами), вооружались двумя пистолетами

èшпагой. Драгуны в

шведской армии не ис-

пользовались как пехота,

не имели доспехов, а оружием им служили

шпага и фитильный

мушкет, впрочем, слегка

облегченный по сравне-

нию с пехотным и не

требующий сошки. Пики в кавалерии были офи-

циально отменены.

Наиболее экзотическое кавалерийское подраз-

деление - конные егеря - |

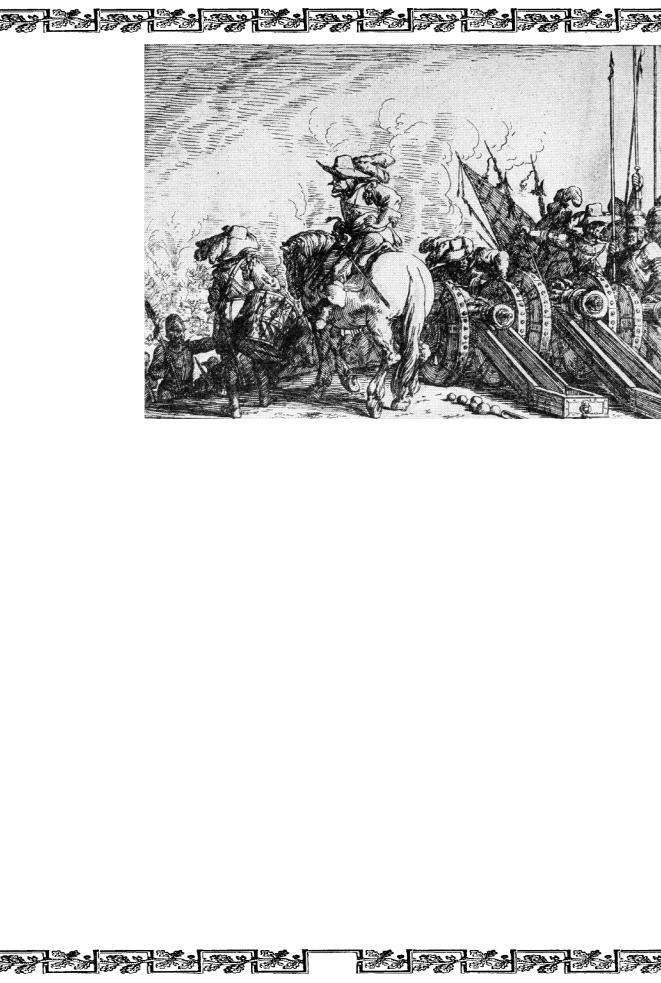

Артиллерийская батарея. |

впервые появились имен- |

|

но в шведской армии

(1611 г.). Каждый кавалерийский полк насчитывал тысячу лошадей и делился на 8 эскадронов, хотя иногда встречались полки из четырех или двенадцати эскадронов. Эскадрон состоял из двух взводов (корнетов) по шестьдесят два воина в каждом. Минимальной тактической единицей считался эскадрон, а боевой - корнет.

Артиллерия была сведена в артиллерийские полки, каждый из которых делился на 6 рот: 4 канонирские, 1 саперная и 1

подрывников. Канониры стали кадровыми военными, а артиллерия в армии Густава Адольфа превратилась в регулярный род

войск, укомплектованный преимущественно шведскими военнослужащими.

Шведская армия обладала пушками трех калибров: двадцатичетырехфунтовые (10,8 кг), двенадцатифунтовые (5,4 кг) и легкие полевые трехфунтовые (1,36 кг). Однажды была предпринята попытка принять на вооружение так называемые кожаные пушки. Их изобретателем был англичанин Роберт Скотт, перешедший на шведскую службу в 1626 г. Кожаные пушки имели

тонкий бронзовый или железный ствол, обмотанный просмоленными веревками и обшитый кожей. Между веревками и кожей

заливали слой канифоли или гипса. Кожаные пушки получались очень легкими (с ними без труда могли обращаться два человека), но имели ряд серьезных недостатков: из-за плохой теплопроводности внешнего слоя металл ствола сильно разогревался и портился от выгораний, что нередко приводило к преждевременным выстрелам и несчастным случаям. Кроме того, тонкостенные стволы могли стрелять лишь картечными зарядами, и не отличались дальнобойностью. Кожаные пушки

не получили широкого распространения в армии; шведы отказались от них уже 1631 г., когда эти орудия не оправдали себя в

битве под Лейпцигом.

Каждому пехотному или конному полку придавалась сначала одна, а потом две трехфунтовые пушки. Благодаря их высокой боевой эффективности шведская армия вскоре стала образцом для подражания.

Среди прочих заслуг Северного Льва в деле военных реформ следует отметить обязательное использование стандартизированного пороха высокого качества, а также винтового подъема в орудийных лафетах; со времени Густава

Адольфа вошло в обыкновение устанавливать на лафете ящик для перевозки небольшого количества картечи и зарядов,

употреблять картузы к зарядам и дышловую запряжку вместо оглобельной при транспортировке орудий.

В шведской армии была учреждена стройная командная иерархия: бригадой (полком) командовал полковник, фирфенлейном

(батальоном) - подполковник, ротой (которая вела свое происхождение от средневековых наемных отрядов) - капитан, а

взводом (корнетом) - лейтенант. Эта удобная полковая система быстро получила распространение во всех странах Европы.

Полковник получал от короля патент, который предоставлял право ему самому или его капитанам набирать солдат.

Интересно, что выходя в отставку, полковник мог продать свой патент другому лицу.

Вошедшее в практику у шведов сложное маневрирование на поле боя и слаженное взаимодействие отдельных войсковых

соединений впервые чрезвычайно жестко поставили вопрос о соблюдении в армии воинской дисциплины. В качестве

дисциплинарной меры Густав Адольф ввел в армии наказание шпицрутенами: провинившегося проводили между двумя

шеренгами солдат, каждый из которых должен был нанести ему удар палкой по спине. В большинстве случаев это приводило

к смерти.

Реформированная Густавом Адольфом шведская армия по сути стала первой действительно регулярной и профессиональной. Он в корне изменил пехотную тактику, ввел линейные построения пехоты, которые просуществовали вплоть до XX в., модифицировал тактику кавалерии и выделил в отдельный род войск полевую артиллерию.

62

Аркебузир-кавалерист.

Гравюра из трактата о воинском искусстве.

Германия, первая четверть XVII в.

изменил свои планы, поручил вторжение в габсбургские земли своему ненадежному союзнику курфюрсту Саксонскому, а сам устремился на югозапад, в Тюрингию и Франконию. Возможно, это было сделано для того, чтобы раз и навсегда превратить Иоанна Георга во врага Габсбургов, лишить его шансов на примирение с императором. Так или иначе, удар, который мог бы решить исход войны уже в ближайшие месяцы, так и не был нанесен.

Влияние Густава Адольфа возросло настолько, что он уже не считал себя обязанным в точности соблюдать условия договора с Францией, предусматривавшие, в частности, неприкосновенность владений князей – членов Католической лиги. В конце сентября 1631 г. один из воена- чальников шведского короля, Бернгард СаксенВеймарский, принудил к сдаче оборонявшийся сторонниками императора тюрингенский город Эрфурт. Густав Адольф в это время, почти не встречая сопротивления, миновал Тюрингию. Перед ним капитулировал Вюрцбург, епископ которого носил титул герцога Франконского; Тилли спешивший на выручку Вюрцбургу со свежими силами, потерпел поражение и вновь отступил. Немного спустя Франкфурт-на-Майне примкнул к союзникам шведов. Во второй половине ноября король приблизился к курфюршеству Майнцскому и осадил город Майнц. Имевший в своем распоряжении лишь двухтысячный испанский гарнизон, архиепископ-курфюрст был вынужден капитулировать (12 декабря), предоставив свою область в управление оккупационной шведской администра-

ции. Густав Адольф устроил в Майнце свою ставку. Бернгард Саксен-Веймарский проник в Рейнский Пфальц и завоевал основную часть его земель, включая Гейдельберг. Несколькими неделями раньше саксонские войска под командованием Арнима, который после отставки Валленштейна перешел на службу Иоанна Георга, вступили в Чехию и заняли Прагу (1 ноября).

Столь блистательный успех позволил победителям и шведскому парламенту продиктовать католическому блоку куда более жесткие условия мира, нежели те, которые Густав Адольф готовился предъявить, высаживаясь в Померании или отвоевывая для себя дорогу вдоль Одера. Теперь речь шла уже ни больше ни меньше как об уничтожении последствий католической реакции в наследственных землях Габсбургов, восстановлении курфюрста Фридриха V в правах на Рейнский Пфальц с упразднением курфюршеского статуса Баварии, отмене эдикта о реституции, высылке из Германии иезуитов, создании необходимой политической базы для примирения католиков и протестантов, компенсации Швеции военных издержек, уступке ей Померании, переходе к шведскому королю прав на Франконию и сюзеренитета в отношении Мекленбургских герцогств, где благодаря ему к власти возвратились представители старой княжеской династии, территориального вознаграждения союзников Швеции за счет габсбургских владений, создании в Германии под шведским главенством постоянного военного союза государей-протестантов в целях охранения их прав, и даже, по некоторым утверждениям, – избрании самого Густава Адольфа наследником престарелого императора Фердинанда.

В совокупности эти требования фактически представляли собой программу переустройства Германии "по-шведски", что, однако, не могло не вызвать недовольства князей: ведь в конечном итоге на смену засилью Габсбургов должно было прийти владычество Густава Адольфа, подкрепленное мощью шведского оружия и пользующееся поддержкой протестантских имперских городов – главных соперников княжеского самовластия. Чем крупнее становились победы шведов в Германии, с тем большим недоверием немецкие феодальные владетели относились к Густаву Адольфу, и даже его новые союзники Бранденбург и Саксония не скрывали того, что вынуждены поддерживать его лишь по необходимости. Весной 1632 г., в нарушение Бервальдского договора с Францией, войска шведского короля вторглись в Баварию – оплот Католической лиги, с триумфом вступили в имперский город Нюрнберг, отворивший им ворота (21 марта), и разгромили на р. Лех близ Райна силы Тилли и

63

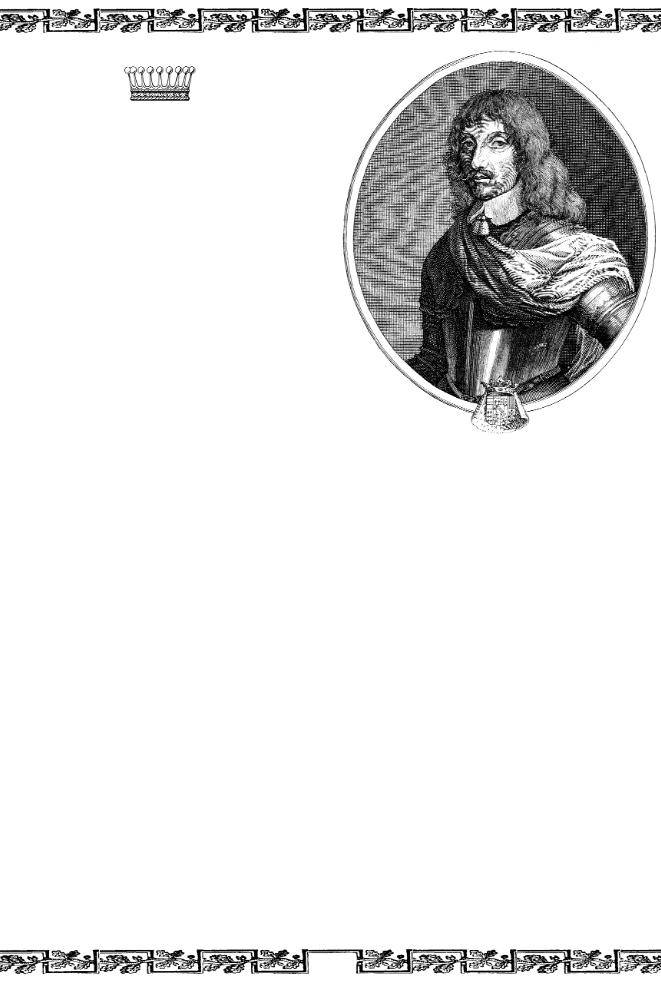

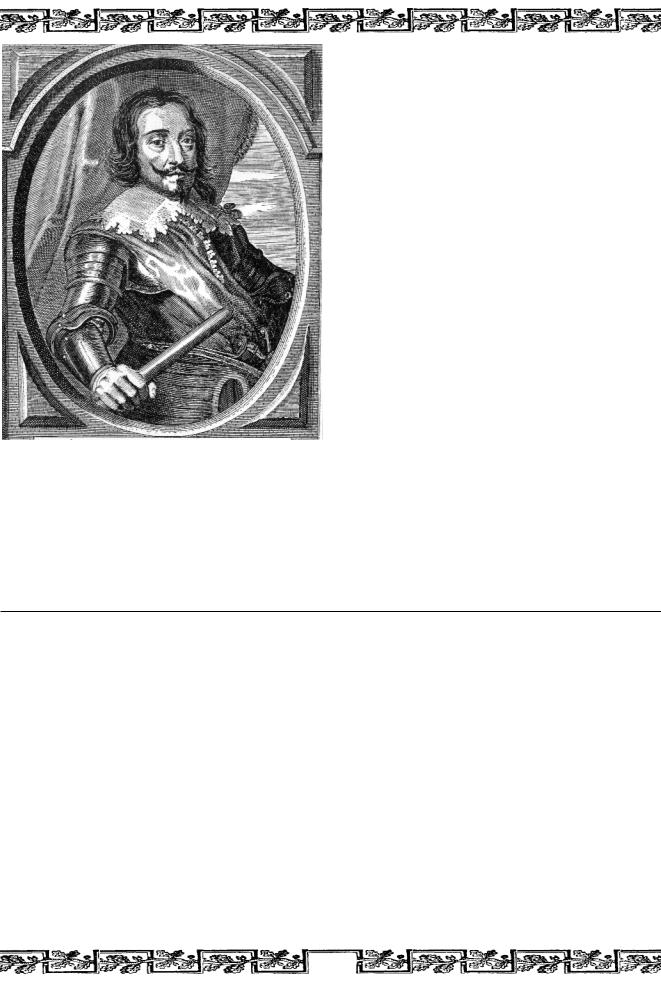

Êàðë III (IV), герцог Лотарингский (Charles de |

|

|

Lorraine, 1604-1675) – военачальник и политический |

|

|

деятель периода Тридцатилетней войны. Сын |

|

|

Франциска I, графа Водемонского, брата герцога |

|

|

Генриха II, наследовал престол Лотарингии после |

|

|

отречения дяди в 1624 г. Выступал непременным |

|

|

участником большинства |

заговоров французских |

|

аристократов против короля и конфликтов между |

|

|

дворами Франции, Австрии и Испании. В 1627 г., |

|

|

подстрекавшийся известной интриганкой герцогиней |

|

|

де Шеврез, усердно разжигал франко-английские и |

|

|

франко-австрийские противоречия, поддерживал |

|

|

Габсбургов в борьбе со шведами, дважды предоставлял |

|

|

убежище в Лотарингии брату французского короля |

|

|

мятежнику Гастону, герцогу Орлеанскому, который |

|

|

впоследствии сочетался тайным браком с его сестрой |

|

|

Маргаритой. Под давлением Людовика XIII был вы- |

|

|

нужден отказаться в пользу Франции от пограничной |

|

|

крепости Марсаль и дал обязательство не поощрять |

|

|

происки Гастона и вдовствующей королевы Марии |

Карл III, герцог Лотарингский. |

|

Медичи (договор в Вике, 31 декабря 1631 г.). Тем не |

Анонимная гравюра середины XVII в. |

|

менее вскоре Карл III вновь выступил против Франции – |

Максимилиана Баварского (4 апреля). Лига полу- |

|

уже на стороне императора, своего номинального |

||

сюзерена, пообещавшего в награду за этот союз |

чила смертельный удар. Тилли был тяжело ранен в |

|

возвести Лотарингию в статус курфюршества |

ногу и во время отступления имперской армии умер |

|

Священной Римской империи. В ответ на систе- |

в г. Ингольштадт. Бавария оказалась беззащитной |

|

матические враждебные действия герцога фран- |

перед натиском шведов, практически вся Германия |

|

цузский король оккупировал Лотарингию, занял ее |

уже пала к ногам Северного Льва. Протестанты с |

|

важнейшие крепости. Карл III был вынужден передать |

надеждой, а католики с тревогой ожидали, что из |

|

правление своему брату кардиналу Франциску (19 |

Баварии шведский король пойдет через Альпы в |

|

января 1634 г.). Примкнув с верными ему лотарингскими |

Италию, чтобы короноваться в Риме древней |

|

войсками к имперцам, он участвовал в битве под |

короной Священной Римской империи. |

|

Нердлингеном (сентябрь 1634 г.), в 1635 г. предпринял |

Правительство Ришелье, не видя средств к |

|

неудачную попытку отвоевать у французов свои |

сдерживанию шведской экспансии, приобретавшей |

|

наследственные земли, позднее совместно с импе- |

опасный размах и угрожавшей расстроить |

|

раторским главнокомандующим Галласом предпринял |

спланированную французскую стратегию в Гер- |

|

поход в Бургундию, потерпел неудачу в сражении при |

мании, было вынуждено пересмотреть приоритеты |

|

Сен-Жан де Лоне (1636 г.), затем с переменным успехом |

внешней политики своей державы. Утратившая |

|

сражался во Франш-Конте, Лотарингии (1637 г.), |

контроль за действиями Густава Адольфа, |

|

Эльзасе (1638 г.) и Артуа (1640 г.). По Сен-Жер- |

Франция перешла к прямому вмешательству в дела |

|

менскому мирному договору 29 марта 1641 г. Франция |

Германии, наиболее характерно проявившемуся в |

|

провозгласила реставрацию |

герцогства, сохранив, |

прирейнских областях: так, в рамках оборони- |

впрочем, за собой право опять аннексировать его в |

тельного союза который был заключен дипло- |

|

том случае, если Карл III возобновит враждебные |

матами Ришелье в январе 1632 г. с архиепископом- |

|

действия. Так и произошло, поскольку герцог про- |

курфюрстом Трирским, французские отряды |

|

должал войну на стороне императора. 24 июня 1644 г. |

заняли важные рейнские крепости Кобленц и |

|

занятая французами Лотарингия была провозглашена |

Эренбрейтштейн, располагавшиеся во владениях |

|

нейтральной, и после Вестфальского конгресса, куда |

этого духовного князя. В преддверии зревшего |

|

представители Карла III не были допущены, ее поло- |

франко-габсбургского столкновения значительную |

|

жение осталось неурегулированным. После завершения |

проблему могла представлять для Франции враж- |

|

64

Тридцатилетней войны Карл III пытался добиться избрания в германо-римские короли, вел войну с Францией на стороне Испании, оказывал военную поддержку французским аристократам – участникам Фронды. Лишь по итогам Пиренейского мира 1659 г. и договора с Францией в Венсенне (28 февраля 1661 г.) он смог получить свои владения назад.

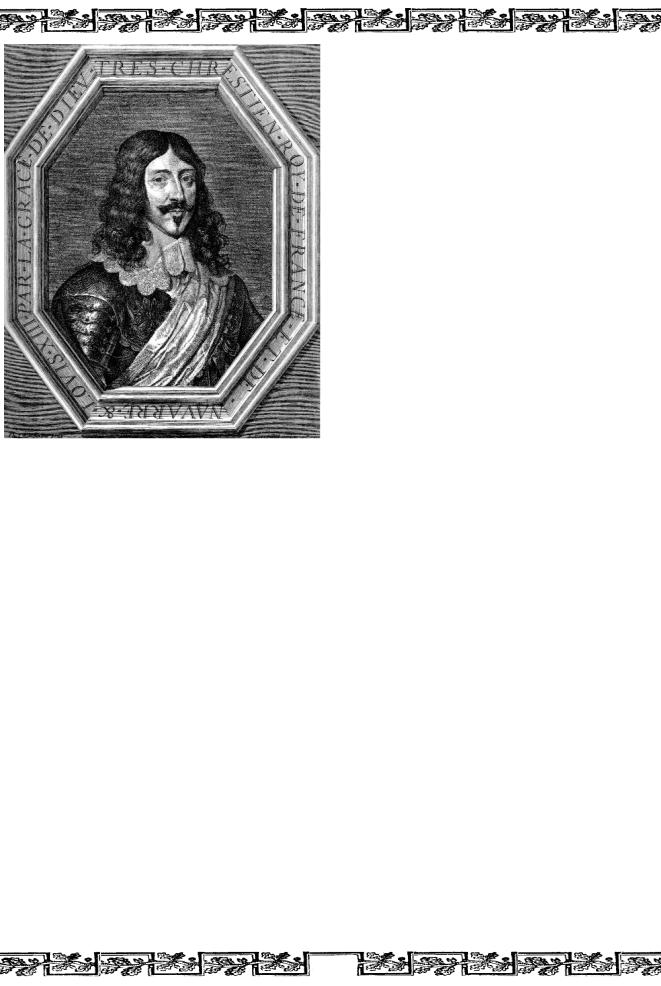

Людовик XIII в зрелые годы.

Гравюра Ж.Морена по портрету работы Ф. де Шампеня.

дебность Карла III, герцога Лотарингского, чьи земли также служили пресловутым "мостом" между принадлежавшими Испании Франш-Конте и Нидерландами. Герцог находился в постоянных сношениях с французской аристократической группировкой, интриговавшей против Ришелье, а за ее лидера Гастона Орлеанского, брата короля Людовика XIII, даже выдал замуж свою сестру. Лотарингские войска преграждали пути через Рейн и Вогезы, не допуская предполагавшегося соединения французских частей с армией Густава Адольфа. Зимой 1631/1632 гг. Людовик XIII предпринял победоносный поход в Лотарингию. Попавший в плен Карл III был вынужден передать в трехлетнее владение Франции гг. Марсаль, Клермон и Шато-Сален и предоставить французам свободный проход через свое княжество. Новые враждебные происки герцога повлекли за собой оккупацию французами Лотарингии (сентябрь 1633 г.). Густав Адольф – уже не орудие французской политики, а равноправный союзник Франции в борьбе с Габсбургами – немедленно предложил Ришелье совместными силами организовать наступление в Эльзасе и Люксембурге, способное опрокинуть последние твердыни имперцев в Западной Германии и в частности, в областях по течению Верхнего Рейна, где преобладали духовные княжества, – так называемой "поповской

65

Сдача Мюнхена Густаву II Адольфу. |

|

|

|

Гравюра XVII в. |

|

|

|

дороге". Но связанный соглашением с Максими- |

союзе с Густавом Адольфом. Тот настороженно |

||

лианом Баварским и не намеренный слишком уж |

отнесся к предложениям, которые гитчинский |

||

явно обнаруживать пренебрежение интересами |

затворник передал через графа Турна – нынешнего |

||

германских католиков, Ришелье отклонил этот |

сподвижника короля: возглавить часть шведских |

||

ïëàí. |

сил, с их помощью подчинить Чехию и Моравию и |

||

Возвращение Валленштейна |

организовать поход на Вену. Авторитет Валлен- |

||

штейна по-прежнему был слишком велик, а память |

|||

В то время как Густав Адольф завладел одним |

о его всемогуществе – слишком свежа, чтобы |

||

из наиболее крупных баварских городов Аугс- |

Густав Адольф решился принять услуги этого |

||

бургом, Максимилиан Баварский с остатками |

человека, который в случае успеха замышляв- |

||

отрядов Католической лиги отходил на северо- |

шегося предприятия стал бы в Германии его |

||

восток, к Регенсбургу, намереваясь впоследствии |

первым соперником. "Гордый монарх мог снизойти |

||

двинуться на соединение с имперскими силами в |

до принятия помощи мятежного подданного против |

||

Чехии. Венский двор и окружение Габсбургов |

императора и наградить по-царски такую важную |

||

пребывали в панике перед лицом казалось бы |

услугу, но никогда не мог так далеко упустить из |

||

неминуемой катастрофы: в Чехии снова хозяйни- |

вида достоинства, – как своего собственного, так и |

||

чали протестанты, Австрии, сердцу габсбургских |

всех государей, – чтобы положить награду, |

||

владений, с севера и запада угрожал враг. |

требуемую безмерным честолюбием герцога, – |

||

Опасения внушала и позиция опального Вал- |

никогда не мог согласиться за полезную измену |

||

ленштейна: чтобы сохранить свои поместья, |

заплатить короной", – заметил Фридрих Шиллер, |

||

большинство из которых, как уже говорилось, было |

также внесший свою лепту в историографию |

||

скуплено им за бесценок в ходе гонений на чешских |

Тридцатилетней войны. Колебания, а затем и отказ |

||

протестантов, и вернуться на политическую арену, |

шведского короля принять на службу опального |

||

он накануне ожидавшейся реставрации протес- |

императорского |

главнокомандующего |

побудили |

тантизма в Чехии начал тайные переговоры о |

Валленштейна |

искать сближения с |

членами |

В 1632 г. Густав Адольф выпустил указы, регламентирующие действия войска в оккупированных населенных пунктах. Разграбление городов признавалось неизбежным и законным, хотя войскам предписывалось сначала полностью обезвредить врага, а потом уже приступать к грабежу. Каждому полку предоставлялось право хозяйничать только на отведенной ему территории. Церкви, госпитали и большие строения должны были оставаться нетронутыми. Все эти ограничения, впрочем, порождались не гуманностью, а чисто военными соображениями: сокращение пространства, где мог находиться личный состав полка, позволяло быстро собрать солдат в случае непредвиденной опасности, а строения могли оказаться полезными для армии в будущем.

Наиболее жестокому насилию и грабежу подвергался город, захваченный штурмом. Но даже капитуляция города без боя не спасала его от разорения и жестокостей. Так, Аугсбург, куда Густав II Адольф въехал победителем 14 апреля 1632 г., был процветающим городом, но уже спустя несколько месяцев большинство жителей были разорены постоем шведских солдат. К 1635 г. численность населения Аугсбурга сократилась с семидесяти пяти до шестнадцати тысяч человек: горожане становились жертвами мародерствующей солдатни, умирали от голода или были вынуждены покидать свои дома, превращаясь в бродяг, – все это при том, что большинство жителей Аугсбурга были протестантами по исповеданию и могли рассчитывать на снисхождение.

66

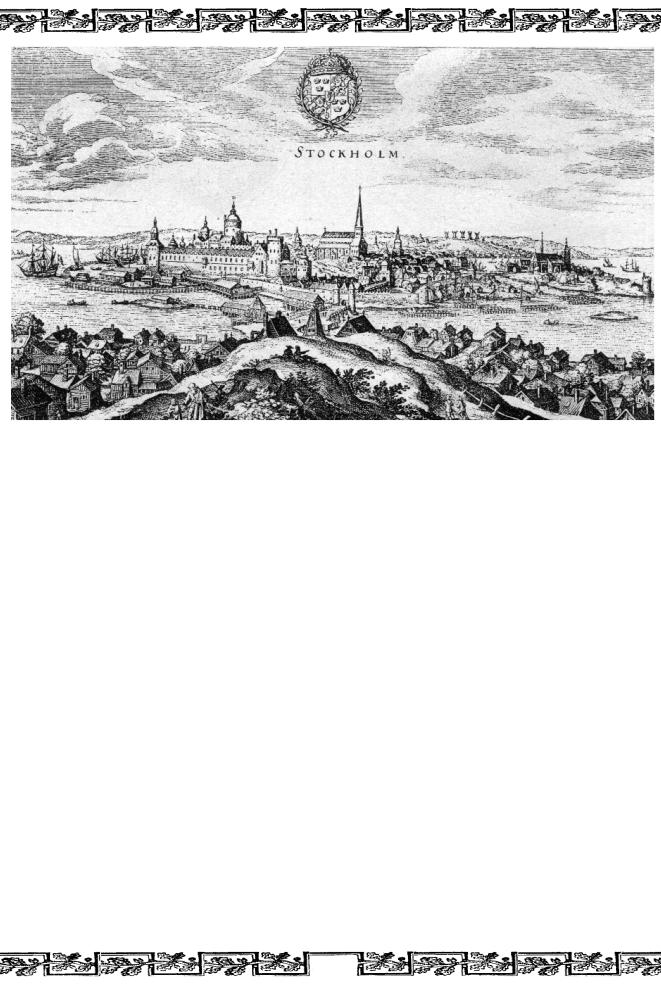

Панорама города Стокгольма.

Старинная гравюра.

Лейпцигского союза. Когда же политическая беспомощность этого учреждения стала очевидной, герцог Фридландский, не порывая, впрочем, отношений с курфюрстом Саксонским, вновь склонился к соглашению с императором.

В свою очередь, император Фердинанд, все более тяготившийся диктатом Максимилиана Баварского и Лиги, за спиной которых стояла Испания, не видел в создавшейся ситуации иного выхода, кроме как вновь призвать Валленштейна к верховному командованию и поручить ему набор новой имперской армии. Для Валленштейна это, разумеется, было предпочтительней, нежели заискивать милостей Густава Адольфа, при котором он уже никогда бы не смог играть в Германии прежней роли военного диктатора. Однако, наученный горьким опытом, Валленштейн теперь намеревался дорого продать свои услуги гибнущей габсбургской монархии. В первый раз он отклонил просьбу императора, так как не пожелал делить командование вновь создаваемой армией с его сыном Фердинандом – нынешним преемником отца на престолах Венгрии (с 1624 г.) и Чехии (с 1627 г.) – венский двор замышлял этот проект как компромисс – дань Лиге, надзиравшей за каждым шагом Габсбургов и по-прежнему непримиримо относившейся к Валленштейну), – затем, согласившись руководить набором армии, отказывался возглавить ее и лишь в апреле 1632 г.

по договору с императорским представителем князем Эггенбергским в Зноймо (Цнайме, Моравия) принял командование на неслыханных дотоле условиях: в частности, он в своих действиях полностью освобождался от контроля монарха, а Габсбурги лишались права не только находиться при его войске, но даже приказывать ему; главнокомандующий получал право использовать наследственные габсбургские земли для постоя своей армии; во владение ему в виде награды как и прежде, должны были перейти Мекленбургские герцогства, а все земли, освобожденные силами Валленштейна от власти протестантов, должны были признать его сюзеренитет.

Битва при Лютцене, гибель Густава Адольфа

Уже к началу апреля 1632 г. Валленштейн вновь стоял во главе огромной армии. Ее численность превышала пятьдесят тысяч человек, а обучение осуществлялось постепенно, во время оборонительной войны. В Чехии, откуда начался поход Валленштейна, противником имперцев был курфюрст Саксонский: давно уже разочаровавшийся в союзе со шведами, он не предпринимал никаких активных действий, более того, как было сказано выше, – при посредничестве Арнима поддерживал контакты с Валленштейном и зондировал почву

67

|

|

Валленштейна |

нанесли |

контрудар, |

||

|

|

впрочем, не доставивший им реша- |

||||

|

|

ющего |

перевеса. |

8 сентября из-за |

||

|

|

крупных боевых потерь и недостатка |

||||

|

|

продовольствия |

Густав Адольф был |

|||

|

|

вынужден отойти от Нюрнберга. Король |

||||

|

|

пытался увести имперцев за собой на |

||||

|

|

юг, чтобы отвлечь их силы от силезско- |

||||

|

|

саксонского фронта. Но Валленштейн |

||||

|

|

не поддался на уловку: он двинулся |

||||

|

|

через Франконию и земли Саксонских |

||||

|

|

герцогств в Саксонское курфюршество. |

||||

|

|

Было очевидно, что курфюрст Иоанн |

||||

|

|

Георг, даже оставшись верным союз- |

||||

|

|

ническому долгу, не сможет дать отпор |

||||

|

|

объединенной мощи имперских войск, |

||||

|

|

тогда как поражение саксонской армии, |

||||

|

|

прикрывавшей шведские тылы, угро- |

||||

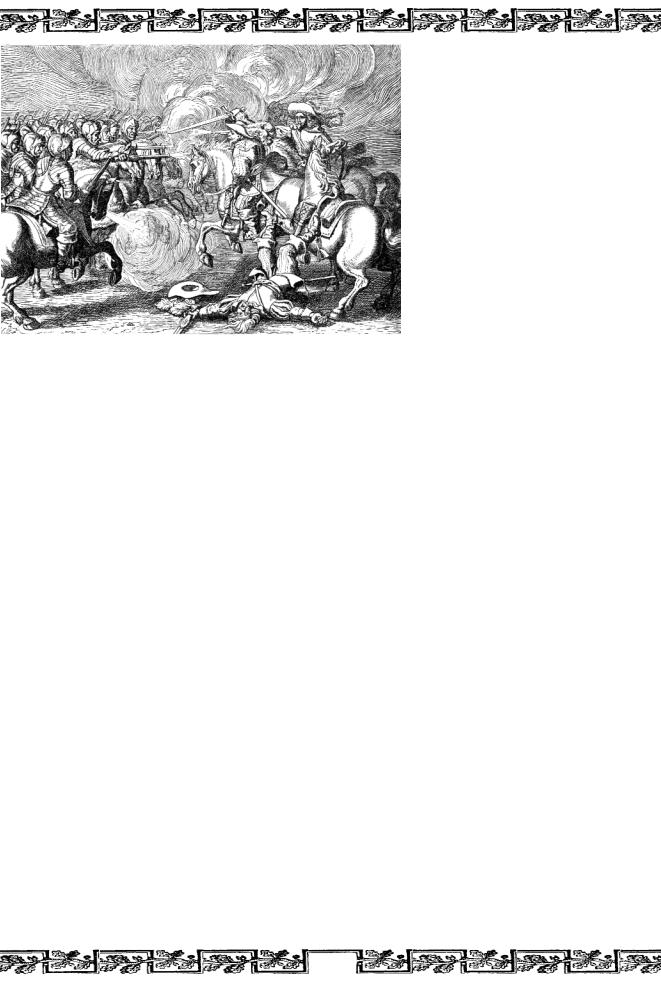

Гибель Густава II Адольфа в сражении при Лютцене. |

æàåò |

Густаву |

Адольфу |

тяжелыми |

||

последствиями. Шведский |

король с |

|||||

Гравюра М. Мериана из книги “Европейский театр”, 1637 г. |

горечью понимал, что в ситуации, когда |

|||||

|

|

|||||

для заключения мира с Габсбургами. В этих |

|

опасность нависла |

íàä |

родовыми |

||

землями самого Иоанна Георга, тот не станет |

||||||

условиях имперцам не составило особого труда |

приносить в жертву свои интересы ради |

|||||

выбить протестантов из Чехии, после чего Вал- |

обязательств фактически навязанного ему союза. |

|||||

ленштейн направился во Франконию и соединился |

Чтобы не допустить отпадения Саксонии, Густав |

|||||

близ чешского города Эгера (Хеба) с Макси- |

Адольф поспешил на выручку курфюрсту, двигаясь |

|||||

милианом Баварским, отступавшим от Регенсбурга. |

вслед за Валленштейном. Близ г. Арнштадта его |

|||||

Этот маневр грозил отрезать шведов от их |

войско было усилено отрядами Бернгарда Саксен- |

|||||

союзников-саксонцев, вытесненных из Чехии в |

Веймарского (23 октября). Первоначально король |

|||||

Силезию. Густав Адольф с примкнувшим к нему |

занял позицию в окрестностях г. Наумбурга, |

|||||

Фридрихом Пфальцским к этому времени проник |

рассчитывая дождаться подхода саксонских войск, |

|||||

далеко в глубь Баварии и даже овладел герцогской |

о присылке которых настоятельно просил Иоанна |

|||||

столицей Мюнхеном (9 мая); в дальнейшем он |

Георга. Полагаясь на поддержку последнего, он |

|||||

рассчитывал нанести удар по Австрии с запада, |

решил преследовать Валленштейна, двигавшегося |

|||||

возможно, приняв помощь нового трансиль- |

к Лейпцигу. 5 ноября 1632 г. шведы форсировали р. |

|||||

ванского князя Георгия (Дьердя) Ракоци [1630- |

Заалу и подошли к селению Лютцен, к северо- |

|||||

1648]; тот готовился выступить против австрийцев |

востоку от которого раскинули лагерь имперцы – |

|||||

на юго-востоке, но движение Валленштейна |

они получили подкрепление, приведенное графом |

|||||

заставило его изменить планы и повернуть назад, |

Паппенгеймом. И хотя Густав Адольф понимал, что |

|||||

чтобы не допустить разъединения с силами |

двух полков конницы, высланных ему в помощь |

|||||

союзников. В окрестностях Нюрнберга войско |

курфюрстом, явно недостаточно, но тем не менее |

|||||

Густава Адольфа встретилось с силами имперцев, |

утром 6 ноября он отдал приказ атаковать. |

|||||

чье численное превосходство было настолько |

Кровопролитная битва, происходившая в густом |

|||||

велико, а позиция, занятая ими к югу от города, |

тумане, продолжалась до глубокой ночи, ини- |

|||||

настолько выгодна, что король не решился дать |

циатива переходила по очереди то к одной, то к |

|||||

сражение немедленно. Несколько дней противники |

другой стороне. Когда был смертельно ранен |

|||||

стояли друг против друга. Шведы были вынуждены |

Паппенгейм, в рядах имперцев началась сумятица, |

|||||

снабжать провиантом поддерживавшее их насе- |

но вслед за этим на поле битвы разнеслась весть о |

|||||

ление протестантского Нюрнберга, в их лагере |

гибели самого Густава Адольфа: в тумане близо- |

|||||

началась эпидемия, унесшая жизни более четырех |

рукий монарх-полководец углубился в гущу |

|||||

тысяч человек. 24 августа Густав Адольф пред- |

вражеской конницы; под ним убили коня, а когда |

|||||

принял первый штурм укреплений Валленштейна у |

Густав Адольф пытался выбраться из-под при- |

|||||

подножия поросшего лесом холма, но не достиг |

давившей его конской туши, то получил ранение в |

|||||

успеха: атака была отбита. На следующее утро в |

руку. Его спутники погибли, и сам он затем был |

|||||

ответ на повторный натиск шведов войска |

добит одним из неприятельских кирасир. Несмотря |

|||||

68

на эту тяжелую утрату, понесенную шведами и их |

его ближайшие сподвижники и соратники – |

|

германскими союзниками, им удалось оттеснить |

шведский государственный канцлер и фактический |

|

Валленштейна с поля битвы: имперцы отступили к |

регент Аксель (Абсалон) Оксеншерна, граф |

|

Лейпцигу, признав свое поражение. |

Седермере (1583-1654), Густав, граф Горн и |

|

Рассказывают, что император Фердинанд даже |

Бернгард Саксен-Веймарский. Не обладая вы- |

|

прослезился, когда увидел изорванный пулями, |

дающимся авторитетом и харизмой своего погиб- |

|

истоптанный лошадьми кожаный колет своего |

шего предводителя, они при всех своих заслугах не |

|

благородного противника, доставленный в Вену в |

могли в полной мере осуществить проекты, |

|

качестве трофея. Этот колет и доныне можно |

задуманные Густавом Адольфом и начатые его |

|

увидеть в экспозиции венского Художественно- |

военными успехами. Создание в Германии под |

|

исторического музея, куда вошли фонды бывшего |

эгидой Оксеншерны прошведски ориентированного |

|

Оружейного собрания императорского дома. |

блока протестантских государей и городов – |

|

|

|

фундамента, на котором Густав Адольф предпо- |

Военные действия и переговоры |

лагал воздвигнуть цитадель своей новой транс- |

|

балтийской монархии, – завершилось по сути полу- |

||

â 1633-1634 ãã. |

|

мерой, выразившейся в заключении союза в |

Парадоксально, но на руку Габсбургам в итоге |

г.Гейльбронне (13 апреля 1633 г.): он объединил |

|

сыграла не только смерть Густава Адольфа, но и |

лишь четыре имперских округа – Швабский, |

|

все его предшествовавшие победы, которые раз- |

Франконский, Верхнего и Нижнего Рейна. Кур- |

|

рушили могущество Лиги и ее главы Максими- |

фюрсты Саксонии и Бранденбурга, оставаясь |

|

лиана Баварского – основных противников сильной |

покуда верными шведско-протестантской стратегии |

|

императорской власти. Шведская экспансия, а |

и договоренностям с Густавом Адольфом, тем не |

|

вместе с ней и лагерь германских протестантов |

менее уклонились от подписания гейльброннских |

|

были обезглавлены; сильный моральный урон делу |

условий, желая сохранить за собой возможность |

|

протестантизма наносило то обстоятельство, что |

политического маневра; это было недобрым зна- |

|

Северный Лев не оставил законного сына – пре- |

ком. Еще более повредило великодержавным |

|

емника своих честолюбивых |

паневропейских |

планам шведов в Германии возобновление до- |

замыслов. Королевой Швеции была признана его |

говора с французским правительством о военных |

|

шестилетняя дочь Христина [1632-1654], просла- |

субсидиях (19 апреля 1633 г.): хитроумный |

|

вившаяся впоследстии своим |

экстравагантным |

Ришелье не преминул воспользоваться случаем, |

нравом и причудливой судьбой, тогда как в |

чтобы сковать инициативу союзников и не до- |

|

Германии политику Густава Адольфа продолжали |

пустить оттеснения интересов Франции в войне на |

|

Âбою под Лютценом шведская армия насчитывала около восемнадцати тысяч человек (из которых более десяти тысяч составляла пехота) при шестидесяти орудиях. В имперской армии было около восемнадцати – двадцати тысяч человек, включая подошедший позже четырехтысячный отряд графа Паппенгейма, и двадцать одно тяжелое орудие. Таким образом, численность армий была примерно одинаковой.

Шведская армия построилась как обычно в две линии. Правым флангом командовал сам Густав II Адольф, левым – герцог Бернгард Саксен-Веймарский, первой линией центра – Браге, второй линией центра – Книпхаузер. Фланги состояли из шести эскадронов конницы и десяти мушкетерских взводов. В центре располагались четыре пехотные бригады и большой кавалерийский резерв. Каждая пехотная бригада имела пять больших орудий; еще сорок пять легких орудий были установлены на флангах.

Имперские войска под командованием Валленштейна заняли позиции вдоль Лейпцигской дороги. Правый фланг образовывали

большие эскадроны конницы с мушкетерами в интервалах; в центре находилась пехота, которая была построена в четыре испанских каре, а на левом фланге – кавалерия, включавшая эскадроны легкой хорватской конницы. Конница выстроилась в две линии. Артиллерия заняла позиции в центре (семь орудий) и впереди правого фланга (четырнадцать орудий). Мушкетеры в качестве траншеи использовали канаву вдоль дороги на Лейпциг.

Ночь с 15 на 16 ноября 1632 г. армии провели в боевом порядке друг против друга. Утром поле боя окутал густой туман, но шведы начали артподготовку, а затем пошли в наступление. Им удалось обратить в бегство засевших в придорожной канаве мушкетеров и потеснить фланги имперцев: отряды правого фланга отступили к Лютцену, а левого – к Шкельзигерскому лесу

âобход шведов. Хорватские всадники вышли в тыл шведской армии и напали на обоз, сея панику в неприятельском тылу. На перехват им были посланы кавалерийские эскадроны второй линии правого фланга шведов, которые опрокинули и рассеяли прорвавшегося врага.

Âнаступление перешли также центр и левое крыло шведской армии. В центре шведская пехота выбила из рва мушкетеров и овладела орудийной батареей противника, обратив ее против самих имперцев. Полки левого фланга шведов, обходя Лютцен, отстали от наступающей армии. В это время Валленштейн приказал поджечь Лютцен. Утренний туман и дым пожара,

отнесенные ветром в сторону шведов, не позволили им точно определить местонахождение противника, поэтому силы левого фланга шведов на подступах городу тотчас попали под сильный огонь четырнадцати орудий имперской артиллерийской батареи, а на их центр неожиданно обрушилась контратака имперцев. Кирасирам Валленштейна удалось отбить у неприятеля свою малую батарею, но их контратака захлебнулась под огнем артиллерии шведов.

69

Бернгард, герцог Саксен-Веймарский.

Гравюра на меди Г. Хонди.

второй план. После того как французы утвердились в Лотарингии и курфюршестве Трирском, их влияние упрочилось по всей Западной Германии, что в свою очередь побудило к активным действиям Испанию, не желавшую терять контроль над рейнскими землями. Двадцатичетырехтысячный испанский контингент герцога Фериа вторгся в из

Италии в Швабию, избрав военной базой город Констанц у южной оконечности Боденского озера. На соединение с Фериа двигался вспомогательный корпус армии Валленштейна во главе с фельдмаршалом графом Иоганном фон Альдрингеном – прежним соратником Коллальто и Тилли, действовавшим ныне под началом Максимилиана Баварского. Попытка Горна осадить испанцев в Констанце (сентябрь 1633 г.) не удалась, и Фериа, соединившись с Альдрингеном в окрестностях г. Линдау, двинулся вдоль течения Рейна и занял г. Брейзах. Впрочем, ни имперско-испанским войскам, ни их противнику так и не удалось добиться скольконибудь значительного перевеса на южном театре военных действий. Альдринген берег силы и накануне зимы 1633/1634 гг., уклоняясь от крупных сражений с Бернгардом Саксен-Веймарским – теперь главнокомандующим вооруженными силами Гейльброннского союза, – увел свой корпус в Вюртемберг, а Фериа с наступлением холодов почел за лучшее отложить свой рейнский поход и отступить в Южную Баварию.

В целом обстановка на западе и юго-западе Германии благоприятствовала протестантам. Но положение протестантской коалиции осложнялось несогласованностью действий военачальников. Истощенные войной области подвергались все новым и новым грабежам наемных отрядов, но так как скудная пожива уже не удовлетворяла алчности оголтелой солдатни, в войсках то и дело вспыхивали бунты. Чтобы погасить одно из наиболее крупных проявлений недовольства в армии, Оксеншерна санкционировал передачу части занятых шведами и их германскими союзниками территорий во владение протестантских воена-

Получив известие об отступлении полков центра, Густав Адольф поручил правый фланг командованию графа Горна, а сам вместе со Смоландским кирасирским полком поспешил на помощь. Увлекая за собой солдат, он поскакал вперед. Полк несколько отстал, и Густав II Адольф вместе с сопровождавшим его герцогом Францем Альбрехтом Саксен-Лауэнбургским и небольшой свитой неожиданно оказался прямо под дулами вражеских мушкетов. Пуля раздробила ему руку, но он только воскликнул: "Не беда, за мной!" – и повел в атаку своих кирасир. Страдая от раны, но не желая вызывать панику в войске, король попросил герцога помочь ему отъехать в тыл. Вторая пуля попала королю в спину и прошла навылет. Герцог пытался перетащить раненого на свою лошадь, чтобы увезти с поля боя, но в это время их окружили четверо неприятельских кирасир. Францу

Альбрехту удалось отбиться и ускакать, а король был добит вражескими солдатами на земле.

Когда среди шведов разнеслась весть о гибели Густава Адольфа, главное командование принял на себя герцог Бернгард Саксен-Веймарский, который ввел в бой свежие силы второй линии и начал общую атаку. Шведы опрокинули центр и оба фланга противника и вторично овладели артиллерией имперцев. Окруженные с флангов силы Валленштейна дрогнули и начали отступать. К трем часам дня герцог Бернгард уже считал, что победа одержана, но тут на выручку противнику подоспел граф Паппенгейм, и на правом фланге бой разгорелся с новой силой. Вновь спустившийся густой туман не позволил герцогу Бернгарду разобраться в обстановке на поле боя. Коннице Паппенгейма удалось смять отряды шведов на правом фланге и вторично отбить артиллерию имперцев. Оценив ситуацию, герцог Бернгард бросил несколько эскадронов на выручку правому флангу. В ожесточенной схватке граф Паппенгейм был смертельно ранен – это подорвало моральный дух его солдат, тотчас обратившихся в бегство. Шведы в третий раз перешли в общее наступление, и бой прекратился только с наступлением темноты. Валленштейн отступил к Лейпцигу, бросив артиллерию и обоз.

Данные о потерях в сражении при Лютцене сильно разнятся. Вероятно, имперская армия потеряла не менее двенадцати тысяч человек, в том числе около шести тысяч убитыми. Шведская армия, по одним сведениям, потеряла три тысячи, по

другим – свыше десяти тысяч человек. Потери шведских войск первой линии доходили до половины их численности.

В битве при Лютцене замечательным образом проявились дисциплинированность и высокий боевой дух шведской армии. Лютцен – один из редких случаев в мировой военной истории, когда смерть главнокомандующего не повлекла за собой бегство и поражение армии.

70