- •Оптический и глазодвигательный аппарат

- •Рефракция глаза

- •Структурно-функциональная организация зрительной сенсорной системы

- •Периферический - Рецепторный отдел зрительной сенсорной системы

- •Сетчатка

- •Строение и функции отдельных слоёв сетчатки

- •2. Слой фоторецепторных клеток.

- •Механизм восприятия световой энергии

- •Механизмы адаптации фоторецепторов

- •Виды фоторецепторных пигментов

- •3. Слой горизонтальных клеток

- •4. Слой биполярных клеток

- •5. Слой амакриновых клеток.

- •Проводниковый отдел зрительной сенсорной системы:

- •Центральный отдел зрительной сенсорной системы

- •Методы исследования зрения.

- •Слуховая сенсорная система

- •Периферический – рецепторный отдел

- •Кодирование звуков:

- •Кодирование звуков различной силы

- •Проводниковый отдел слуховой сенсорной системы

- •Центральный отдел

- •Вестибулярная сенсорная система

- •Роль вестибулярного аппарата в пространственной ориентации

Кодирование звуков:

Каждое волокно в слуховом нерве проводит звук определённой высоты. Это пространственный тип кодирования высоты звука.

У основания улитки волокна основной мембраны короткие, широкие и толстые, а чем дальше к верхушке, тем длиннее, уже, тоньше. Звуки низкой частоты воспринимаются длинными волокнами у верхушки улитки; звуки высокой частоты – короткими волокнами у основания. При действии сложного звука возникают колебания различных волокон мембраны.

При действии звуков примерно до 800 Гц, кроме пространственного, происходит ещё и временное (частотное) кодирование, при котором информация передаётся также по определённым волокнам слухового нерва, но в виде залпов импульсов, частота следования которых повторяет частоту звуковых колебаний.

Кодирование звуков различной силы

Сила раздражителя кодируется числом импульсов и числом возбуждённых рецепторов и соответствующих нейронов. Но есть ещё один способ кодирования силы. Он связан с тем, что у наружных и внутренних волосковых клеток, расположенных по разные стороны от кортиевых дуг, разный порог возбуждения. Внутренние клетки возбуждаются при большей силе звука, а наружные – при малой силе.

Проводниковый отдел слуховой сенсорной системы

представлен слуховым нервом. Его волокна направляются в продолговатый мозг и заканчиваются на ядрах кохлеарного комплекса, где лежат вторые нейроны. Их аксоны после частичного перекреста идут в медиальные коленчатые тела метаталамуса, где опять происходит переключение (третий нейрон), отсюда возбуждение поступает в височную долю коры. Часть импульсов попадает в нижние бугры четверохолмия, где располагаются центры рефлекторных двигательных реакций, возникающих при действии звука.

Центральный отдел

находится в верхней височной извилине. Важное значение имеют поперечные височные извилины (извилины Гешля). Слуховая сенсорная система дополняется механизмами обратной связи, обеспечивающими регуляцию деятельности всех уровней слухового анализатора с участием нисходящих путей. Такие пути начинаются от клеток слуховой коры, переключаясь последовательно в медиальных коленчатых телах, нижних буграх четверохолмия, в ядрах кохлеарного комплекса. Входя в состав слухового нерва, центробежные волокна достигают волосковых рецепторных клеток кортиева органа и настраивают их на восприятие определённых звуковых сигналов.

Человек и животные обладают пространственным слухом, т. е. способностью локализовать источник звука. Это обусловлено наличием двух симметричных половин слухового анализатора – бинауральный слух.

Различают костную и воздушную проводимость звука. Воздушная проводимость звука обеспечивается распространением звуковой волны обычным путем через звукопередающий аппарат. Костная проводимость звука – это передача звуковых волн непосредственно через кости черепа. При патологических изменениях в звукопередающем аппарате слуховая чувствительность частично сохраняется за счет костной проводимости звука.

Вестибулярная сенсорная система

Вестибулярную систему часто называют органом чувства равновесия или органом, воспринимающим положение тела в пространстве, а иногда – органом акцелерационного чувства, т.е. чувства ускорения. Адекватными раздражителями вестибулярного аппарата являются сила гравитации, а также другие силы, сообщающие телу линейное или угловое ускорение.

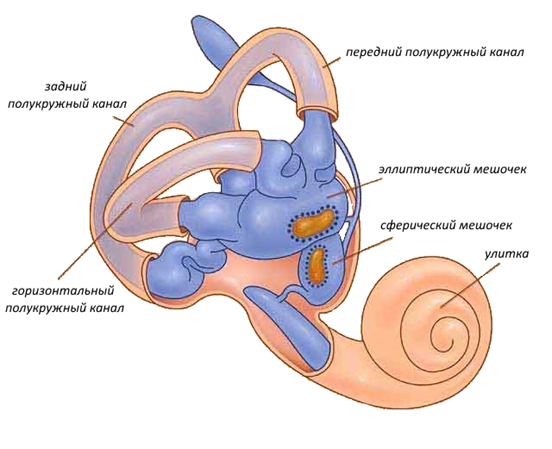

Периферическим отделом вестибулярной системы является вестибулярный аппарат. Это часть внутреннего уха (лабиринта), расположенного в толще височной кости. Вестибулярный аппарат состоит из костного и перепончатого лабиринтов. Костный лабиринт – это система трех полукружных каналов и сообщающейся с ними полости – преддверия. Полукружные каналы расположены в трех взаимно перпендикулярных направлениях. На одном из концов каждого канала находится расширение – ампула. Преддверие включает в себя два отолитовых органа – утрикулус (овальный мешочек) и саккулус (круглый мешочек). Утрикулус, саккулус и полукружные каналы состоят из тонких перепонок, образующих замкнутые трубки. Это – перепончатый лабиринт, расположенный внутри костного лабиринта и отчасти повторяющий его форму.

Рис. 18. Строение вестибулярного аппарата

Внутри перепончатого канала находится эндолимфа, связанная с эндолимфой улитки. Кроме того, он окружен перилимфой, также переходящей в перилимфу органа слуха.

Рецепторы вестибулярного аппарата образуют пять обособленных областей: по одной в каждом полукружном канале и по одной в мешочках преддверия. Рецепторы представляют собой типичные волосковые клетки, обладающие дирекциональной, т.е. направленной, чувствительностью. Иначе говоря, они возбуждаются только при определенном направлении тока жидкости в лабиринте.

Рецептор, аналогично слуховому, является вторично-чувствующим.

Функция отолитовых органов – утрикулуса и саккулуса – восприятие линейных ускорений. Волоски их рецепторных клеток погружены в желатинообразную массу – отолитовую мембрану, содержащую мелкие, но тяжелые кристаллические включения – отолиты, состоящие из карбоната кальция. При наклоне головы сила тяжести отолитов смещает эту мембрану относительно рецепторов, что приводят к деформации волосков и в результате является причиной возникновения рецепторного потенциала, т.е. возбуждения рецепторов. Рецепторы утрикулуса наиболее чувствительны к изменениям положения головы и тела, рецепторы саккулуса наиболее чувствительны к вибрациям в диапазоне частот до 2000 Гц. Следовательно, утрикулус участвует в оценке положения головы и тела, а саккулус – в восприятии вибраций.

Рецепторы полукружных каналов отвечают на угловые ускорения, и для них адекватным раздражителем служит ускорение тока жидкости в перепончатом лабиринте. Человеку необходима способность определять положение в пространстве: при повороте головы и туловища вокруг вертикальной оси, при наклоне головы вперед или назад и при наклоне головы влево или вправо. Информацию об угловых ускорениях при движении вокруг этих осей и всех возможных комбинациях двигательной активности обеспечивают полукружные каналы, по одному для каждой оси вращения. В расширенной части каждого канала – ампуле – сосредоточены рецепторные клетки, волоски которых погружены в желатинообразное образование – купулу. Когда голова поворачивается, происходит ускорение тока эндолимфы и купула отклоняется в направлении, противоположном повороту. Это вызывает смещение волосков и генерацию рецепторного потенциала волосковых клеток.

Рецепторный потенциал передается к нервным окончаниям (дендритам) нейронов вестибулярного ганглия, подходящим к основанию рецепторных клеток. Стимуляция окончаний вестибулярных волокон происходит благодаря выделению в области синаптического контакта рецептор-волокно медиатора ацетилхолина. Возникшее возбуждение передается далее по волокнам статокинетического нерва в вестибулярные ядра ствола мозга. Нейроны этих ядер обладают разными свойствами, увеличивая или уменьшая свою активность при вращении или перемещении в ту или иную сторону. Отсюда импульсация направляется к мозжечку, ядрам глазодвигательных нервов, к мотонейронам шейного отдела спинного мозга, к ретикулярной формации, гипоталамусу и таламическим ядрам. Функциональное значение этих связей – автоматический бессознательный контроль равновесия, поддерживаемый врожденными рефлексами. От таламических ядер информация об изменениях положения головы и тела поступает к задней постцентральной извилине большого мозга, которая связана с осознанием положения тела в пространстве. Кроме того, вестибулярное представительство существует в моторной коре кпереди от нижней центральной извилины. Вестибулярная кора как таковая отсутствует, но раздражение вестибулярного аппарата сопровождается появлением вызванных потенциалов в зрительной, моторной и слуховой областях коры. При стимуляции вестибулярных ядер ответы возникают и в подкорковых структурах (хвостатом ядре, скорлупе, бледном шаре и др.).

В целом считается, что вестибулярные проекционные пути к коре в основном проходят параллельно путям слуховой системы, но распределены более диффузно и представлены меньшим числом волокон.