Агацци Э. Научная объективность и ее контексты

.pdf

542 Глава 7. Следствия в философии науки

напомнить в нынешнем обсуждении некоторые его существенные пункты. Принятая предпосылка с самого начала была двойной: два эти класса понятий независимы друг от друга, а эмпирические данные однозначны, тогда как логические конструкты, образующие теорию, очень разнородны. Первое предположение было постепенно разрушено в ходе хорошо известных дискуссий, которые в конечном счете привели к признанию того, что все понятия в науке нагружены теорией, так что невозможно провести абсолютную границу между наблюдательными и теоретическими терминами. В результате утверждалось, что вариативность, характерная для теоретических контекстов, воздействует и на данные опыта, так что эти данные уже не могут считаться независимым базисом для сравнения теорий.

По нашему мнению, действительно слабым пунктом было второе допущение, в том смысле что свидетельство опыта в науке вовсе не однозначно, а уже в себе подвержено богатой вариативности, независимо от теоретических рамок. Но эта относительность данных опыта, именно потому, что она не зависит от рассматриваемого теоретического контекста, дает нам шанс ограничить воздействие тезиса о нагруженности теорией и может предоставить нам возможность сравнивать теории. Эта относительность эмпирических данных (как мы уже неоднократно высказывали в данной работе) выражается тем фактом, что в каждой научной теории играют роль не данные опыта «вообще», а лишь очень ограниченные и специфические эмпирические данные – те, которые получаются из стандартизованных операциональных процедур наблюдения и измерения. Эти процедуры, конечно, привязаны к некоторому неэмпирическому контексту (контексту, позволившему проектирование и использование инструментов, контексту, зависящему от «исторического» и «герменевтического» измерений науки); но это не теоретический контекст теории, в которой эти инструменты используются как средства получения эмпирических данных. Поэтому мы отказались от терминологии наблюдательных терминов в пользу терминологии операциональных терминов. Отсюда следует, что различие операциональных и теоретических терминов не является абсолютным, поскольку оно определяется относительно конкретной рассматриваемой теории. Но это не значит, что оно не является ясным и однозначным в рамках любой одной теории. Мы уже подчеркивали, что таким образом мы можем избежать полной относительности значений всех научных понятий. Можно допустить, что одно и то же понятие меняет свое значение

7.2. Смена теорий и прогресс науки 543

при переходе из одной теории в другую, но это не предполагает столь радикального изменения, какое не позволило бы нам сравнивать эти две теории даже в терминах Дедуктивной Модели. Это значит, что несоизмеримость не является необходимым следствием корректно подчеркнутого существования определенной семантической относительности научных понятий (подробности см. в разд. 3.1)16.

Важной чертой этого подхода является то, что он позволяет нам сохранить значительную часть сентенциального взгляда на теории, не сводя его к чисто логическому аспекту. Действительно, мы рассматриваем различные научные теории как системы предложений, имеющие интенцию правдиво говорить о некоторой специфической области объектов, и мы уже знаем, как эта область объектов определяется. Согласно анализу, подробно проведенному в разд. 3.1, значение предикатов, встречающихся в данной научной теории, можно представить себе следующим образом: в случае операциональных предикатов часть их значения непосредственно связана с определяющими их операциями и может быть названа «референциальной частью». Кроме нее есть еще другая часть, зависящая от контекста всей теории, которая приходит из сети логических отношений, связывающих базовые предикаты друг с другом и с другими теоретическими предикатами (мы назовем ее их «контекстуальной частью»). В случае теоретических предикатов их значение целиком зависит от контекста теории, испытывая, в частности, влияние логических отношений, существующих между операциональными и остальными теоретическими предикатами. Следовательно, они наделены только «контекстуальным значением».

Это замечание важно, поскольку позволяет нам увидеть, что часть значения операциональных, или базисных, предикатов не является контекстно-зависимой (или «нагруженной теорией»). Отсюда следует, что если мы можем рассматривать предложения, состоящие целиком из операциональных предикатов, мы можем ограничить наше внимание той частью их значения, которая зависит только от операционального значения их предикатов, т.е. которая просто выражает их «референциальное значение». Но эта черта свойственна не только нашему дискурсу, поскольку все разговоры о контекстной зависимости или нагруженности значений понятий теорией по необходимости ссылаются на интенсиональный аспект этого значения. Мы эксплицитно добавляем к этой черте акцент на том факте, что отсылка к реальности при помощи стандартных операций принадлежит интенсионалу

544 Глава 7. Следствия в философии науки

некоторых понятий и представляет ту часть этого интенсионала, которая нечувствительна к остальной его части. Этот тезис кажется нам очень хорошо обоснованным конкретным анализом любого операционального понятия. С другой стороны, было бы излишним заметить, что тот факт, что измерительные инструменты и стандартизованный способ их использования зависят, вообще говоря, от «других теорий», ничему не вредит. Действительно, эти «другие теории» относятся к тому, что мы назвали «фоновым знанием», доступным в определенный исторический период, и потому не влияют на чисто операциональный характер референциального значения в рамках затрагиваемой теории17.

7.2.6. Сравнение теорий

С этой посылкой в уме мы можем перейти к рассмотрению возможности сравнения теорий. Допустим, что две теории содержат в точности одинаковое количество операциональных предикатов, определяемых посредством одних и тех же операций. В этом случае обе теории говорят об одной и той же области объектов и мы можем поискать полностью операционное предложение, например, являющееся логическим следствием гипотез, допускаемых первой теорией, но отвергаемых второй. Поскольку оно полностью операционально, это предложение можно проверить с помощью процедур проверки, равно допускаемых обеими теориями, и результат этой проверки дает основание для различающего суждения в пользу той или другой из теорий. В этом случае мы скажем, что эти две теории сравнимы и оказываются несовместимыми. В том случае, если базовые предикаты одни и те же и нельзя найти ни одного операционального предложения, опровергающего одну из теорий и поддерживающего другую, нам остается сказать, что, насколько мы можем судить, эти две теории сравнимы и совместимы.

Рассмотрим теперь случай, когда две теории содержат неполностью тождественные операциональные предикаты. Согласно нашему подходу, мы просто должны сказать, что они говорят не об одних и тех же объектах и потому должны рассматриваться как несравнимые или несоизмеримые, согласно нашим критериям18. Но эта ситуация, как мы видели, не является единственно возможной вопреки тому, что утверждают сегодня так много философов науки. Более того, эта несоизмеримость является следствием не изменения значений, зависящего

7.2. Смена теорий и прогресс науки 545

от логических контекстов соответствующих теорий, а референциального значения некоторых понятий – значения, контекстно независимого. В дополнение мы можем также сказать, что несоизмеримость в некотором смысле вопрос степени, поскольку может случиться, что две теории, несоизмеримые в очень строгом смысле, имеют много одинаковых операциональных предикатов, которые могут позволить сравнение по крайней мере некоторых своих предложений.

7.2.7. Некоторый законный смысл кумулятивного прогресса науки

Теперь мы можем понять, почему законно говорить о научном прогрессе даже в кумулятивном смысле. Это так потому, что в истории науки есть несколько теорий, установивших обширное множество истинных предложений о некоторых особых областях объектов, истинных которых не затрагивается тем фактом, что другие теории предложили новые системы истинных высказываний о новых областях объектов. Совершенно напротив, эти новые истины остаются вместе с прежними и дополняют их. В результате общее количество научного знания возрастает в том смысле, что еще больше аспектов реальности познается в результате этого обилия точек зрения, приводящего к обилию областей исследования. К тому же научные законы (отличающиеся от теорий, как мы разъяснили ранее) остаются верными в своих областях применения независимо от теорий, дедуктивно объясняющих их.

К этому моменту может быть уже ясно, почему этот прогресс не может пониматься как чисто логический факт. Действительно, мы видели, что смена теорий очень часто означает открытие новой области исследований, т.е. исследование новой области референции, а это никоим образом не является вопросом чистой логики, поскольку, с одной стороны, включает изобретение новых «точек зрения», которые не являются ни логическими следствиями, ни обобщениями, ни конкретизациями уже существующих идей. Что касается этого вопроса, сошлемся просто на раздел, посвященный герменевтическому измерению науки, где мы объяснили, каким образом различные теории являются лингвистическими выражениями всего одной глобальной научной интерпретативной модели. Более того, эти теории, или точки зрения, чтобы стать эффективными, должны получить соответствующую операциональную поддержку, а это тоже выходит за границы логики.

546 Глава 7. Следствия в философии науки

Почему мы должны сказать, что этот прогресс не обязательно линейный? Потому что разные области объектов очень редко, так сказать, вложены одна в другую. Иногда это может быть так, когда базовые предикаты некоторой дисциплины оказываются способными полностью выразить понятия другой дисциплины, которая в этом случае становится субдисциплиной первой. Но это действительно бывает очень редко. Наиболее общая ситуация – когда разные области объектов по существу разделены. Однако эту ситуацию тоже надо рассматривать cum grano salis. В некоторых случаях мы можем видеть, что соответствующие области не вполне разделены, что они допускают некоторое пересечение и что существуют некоторые пограничные проблемы, которые могут исследоваться в рамках двух дисциплин или двух теорий

врамках одной дисциплины. Таков был, вероятно, случай классической и квантовой механики. Проблемы, приведшие к созданию квантовой механики, поначалу были такими, что было не совсем невозможно трактовать их в терминах классической механики, хотя и ценой некоторых коррективов ad hoc. Это указывало на то, что классическая механика, так сказать, достигла своих пределов и что ее способность овладеть классом открываемых новых явлений истощилась. Осознание этих затруднений привело к открытию новых точек зрения, которые в конечном счете привели к созданию новой теории, с новыми операциональными процедурами, и в результате с новыми, собственными объектами (микрообъектами как отличными от макрообъектов).

Мы можем также сказать, что наука допускает как линейный, так и нелинейный прогресс. Первый имеет место в пределах некоторой данной теории, когда область ее объектов никак не изменяется. Второй – когда принятие новой теории влечет за собой переход к новой области объектов. Здесь интересно то, что обе формы смены теорий совместимы с научной истинностью и с идеей, что идея прогресса

внауке означает также некоторого рода накопление истины. В первом случае это накопление касается истины об одной и той же области объектов (как мы уже заметили, классическая механика все еще остается областью исследования, в которой открываются новые истины). Во втором случае накопление истины означает открытие новых истин

вновых областях объектов. Если мы поняли, что истина относительна (в смысле относительно исследуемых объектов), мы можем понять, что смена теорий, будь она непрерывной или прерывной, в терминах соизмеримости или несоизмеримости, не требует от нас отказа от идеи

7.2. Смена теорий и прогресс науки 547

научной истинности. Вместо подробного обсуждения всех различных возможностей сочетания сравнимости и несравнимости, совместимости и несовместимости, линейного, нелинейного и кумулятивного прогресса мы предпочитаем представить несколько диаграмм (одна из которых уже была приведена в разд. 3.2), на которых ситуация может быть представлена в более членораздельном и обозримом виде.

7.2.8 Диаграммы

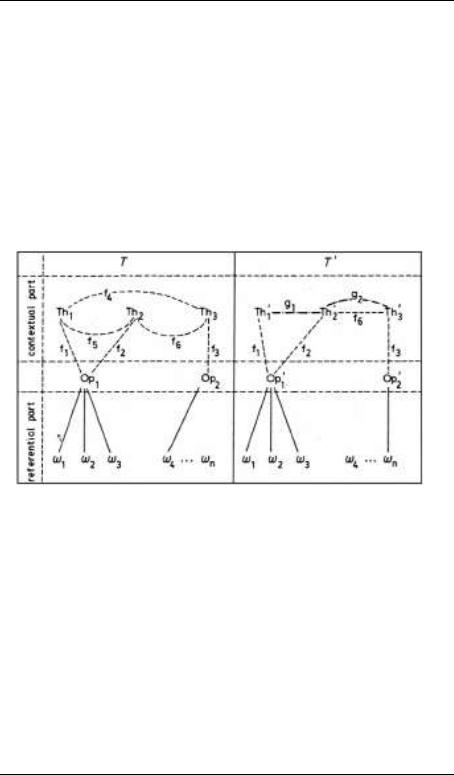

I – Значение операциональных понятий в двух разных теориях Т и Тʹ (рис. 7.1).

а |

б |

Рис. 7.1 а. Глобальные значения Ор1 и Ор2 безусловно отличны от глобальных значений Opʹ1 и Opʹ2 в силу различия их контекстов. В частности, хотя Ор1 и Opʹ1 связаны с Th1 и Th2 (Thʹ1 и Thʹ2) теми же самыми формальными отношениями f1 и f2, значения Th1 и Thʹ1, как и значения Th2 и Thʹ2, отличаются от них в силу различия их контекстуальных определений. Фактически: (i) Th1 непосредственно связана с Th2 через f5 и непосредственно связана с Th3 через f4 (она также опосредованно связана с Th3 через f5 и f6), тогда как Thʹ1 непосредственно связана с Thʹ2через другую функцию g1 и опосредованно связана с Thʹ3 двумя различными способами, т.е. через g1 и f6 и через g1 и g2. (ii) Референциальные значения Ор2 и Opʹ2 различны, поскольку они связаны

548Глава 7. Следствия в философии науки

сдвумя различными операциями ω4 и ωn. Но это различие значения

влияет также на Th3 и Thʹ3 в силу функционального отношения f3, так что значения Thз и Thʹ3 реально различны, и этот факт влияет на весь теоретический контекст Т и Тʹ. b. Что же касается референциальных

значений Op1, Op2, Opʹ1 и Opʹ2, здесь надо провести следующее различие: (i) Op1 и Opʹ1 имеют то же самое референциальное значение, поскольку они непосредственно соотносятся с теми же самыми опе-

рациями ω1, ω2 и ω3. (ii) Op2 и Opʹ2 имеют другие референциальные значения, поскольку они соотносятся с двумя другими операциями –

ω4 и ωn.. c. Если теперь вспомнить строгое соответствие между операциями и объектами теорий, нетрудно будет увидеть, что ему автоматически соответствуют референциальные значения их операциональных понятий. Вытекающие отсюда возможности очерчены в диаграмме.

II – Отношения между объектами двух теорий T и Tʹ (рис. 7.2).

Рис. 7.2. a. Это случай, когда все операциональные понятия из Т присутствуют с теми же самыми референциальными значениями в Tʹ, причем Tʹ содержит и собственные операциональные понятия. Мы будем называть эти две теории локально совместимыми. b. В этом случае все операциональные понятия в T и Tʹ имеют одно и то же референциальное значение. Следовательно, T и Tʹ имеют дело с одной и той же областью объектов и полностью сравнимы. c. Здесь T и Tʹ имеют общими хотя бы некоторые операциональные понятия с одинаковыми референциальными значениями, в то время как другие опе-

7.2. Смена теорий и прогресс науки 549

рациональные понятия (даже если они обозначаются одинаковыми именами) фактически имеют разные референциальные значения. Таков, в частности, случай, представленный на предыдущей диаграмме. Мы будем называть две такие теории частично сравнимыми. d. В этом случае все операциональные понятия имеют разные референциальные значения в T и Tʹ, и это значит, что они имеют дело с совершенно разными областями объектов. Мы называем их несравнимыми (или несоизмеримыми).

Ясно, что несоизмеримость – отнюдь не единственный возможный случай, а лишь одна из четырех возможностей.

III— Сравнимость и несравнимость в отличие от совместимости и несовместимости.

Четырем рассмотренным случаям соответствуют следующие ситуации:

(a) T и Tʹ сравнимы |

А. Они также совместимы |

|

(i) Случай (2a): Tʹ является рас- |

|

ширением T |

|

(ii) Случай (2b): T и Tʹ взаимно до- |

|

полнительны |

|

(iii) Случай (2c): T и Tʹ частично |

|

совместимы (существует некоторый |

|

принцип соответствия) |

|

|

|

B. Они несовместимы |

|

(i) Tʹ фальсифицирует T и вводит ее |

|

объекты в более широкую, но не ради- |

|

кально отличную область объектов |

|

(ii) Tʹ фальсифицирует T и сохраня- |

|

ет ту же самую область объектов |

|

|

(b ) T и Tʹ несравнимы |

(i) Они не совместимы и не несо- |

(случай (2d)) |

вместимы |

|

(ii) Tʹ не фальсифицирует Т. |

|

(iii) T и Tʹ одновременно «истинны» |

|

в отношении своих соответствующих |

|

объектов |

|

|

Из этого следует:

4 — Связанные с этим типы прогресса:

(a) Случай 3a Ai: T и Tʹсравнимы, совместимы T и Tʹ: непрерывный линейный и кумулятивный прогресс.

550Глава 7. Следствия в философии науки

(b)Случай 3a Aii: T и Tʹ сравнимы, совместимы и взаимно дополнительны: непрерывный, нелинейный, кумулятивный прогресс.

(c)Случай 3a Aiii: T и Tʹ частично сравнимы и частично совместимы: прерывный, нелинейный и кумулятивный прогресс.

(d)Случай 3a B: Tʹ фальсифицирует T и замещает ее: прерывный некумулятивный прогресс.

(e)Случай 3b: T и Tʹне сравнимы и ни одна из них не фальсифицируется: прерывный кумулятивный прогресс.

Комментарии:

Можно сказать, что типичная позиция логического эмпиризма ограничивается нашим случаем 4a; попперианская доктрина ограничивается случаем 4d; доктрина «несоизмеримости» Куна и Фейерабенда ограничивается случаем 4e. Однако Кун и Фейерабенд ввели нелогические критерии сравнения теорий, так что для них несоизмеримость не влечет за собой несравнимость. Однако они не смогли увидеть в этом возможность прогресса, из-за отсутствия у них ясного и эффективного различения несовместимости и несравнимости.

7.2.9. Заключительные замечания

В заключение скажем кое-что еще по поводу сентенциального взгляда на научные теории. Как легко видеть из всех наших соображений, мы разделяем мнение, что научные теории по существу (хотя

ине исключительно) являются системами предложений, если только мы не забываем, что они в то же время и с необходимостью являются системами предложений о некоторой области предполагаемых (intended) объектов. Игнорировать или отрицать этот факт – серьезная ошибка, которая, в частности, не позволяет объяснить, почему, в конце концов, научные теории и научное знание вообще представляются в статьях

икнигах, которые не могут не состоять из предложений (и это независимо от уже рассмотренной основной причины, состоящей в том, что научное знание должно быть явно сформулировано, что опять-таки с необходимостью предполагает использование предложений). С другой стороны, это не значит, что мы должны для понимания научных изменений принимать Дедуктивную Модель. Причина этого в том, что такая модель ограничивается рассмотрением возможных синтаксических отношений между теориями – отношений, фактически играющих

7.2. Смена теорий и прогресс науки 551

достаточно несущественную роль в научных изменениях. Но если мы сосредоточим внимание на семантических (изменение значений) и референциальных (смена объектов) свойствах этих систем предложений, можно будет добиться удовлетворительного понимания смены теорий. Как мы видели, это так, потому что возможность стандартизации доступа к референтам (благодаря научным операциональным процедурам) обеспечивает любой науке определенную «устойчивость значения», по крайней мере когда затрагиваются некоторые из ее понятий. В этом смысле наш подход можно рассматривать как реабилитацию «эмпирии науки» после многих лет доминирования «логики науки».

Эту реабилитацию эмпирического аспекта науки, однако, не следует смешивать с прежним подходом, когда эмпирическая нагрузка возлагалась всецело на наблюдения. Это было слишком слабой базой, как показали долгие и в основном бесплодные дебаты по поводу различия между наблюдательными и теоретическими терминами. Наш выбор в пользу операций (с их методологическими спецификациями, полностью изложенными в предшествующих разделах этой книги) позволяет нам полностью учесть, с одной стороны, тот факт, что опыт всегда приобретается с некоторой «точки зрения», в рамках определенного «гештальта», так же как, с другой стороны, тот факт, что благодаря укорененности в некоторых референтах он дает нам «устойчивую сердцевину» значения, что, помимо прочего, позволяет нам вновь говорить о «научном прогрессе» в осознанно признаваемом многообразии форм и значений.

Исторические, культурные и социологические соображения, широко излагавшиеся представителями так называемой постэмпирической философии науки в последние десятилетия, не отвергаются с нашей точки зрения как ошибочные. Они на самом деле включаются в «историческую определенность» и в «герменевтическое измерение» науки, о которых мы много говорили и которые достаточны для критики Дедуктивной Модели применительно к научным изменениям, не недооценивая в то же время ни фундаментальной роли эмпирических данных, ни подобающей роли логической непротиворечивости. Более того, признавая, что данные опыта формируются, направляются и ориентируются многими факторами неэмпирического характера, мы признали также, что эти данные сохраняют независимую силу, которая не только ретроактивно действует в петлях обратной связи на теорию в целом и на вдохновляющую ее модель, но может вести даже к их отвержению.