- •I. Химия белка

- •Функции белков:

- •5. Классификация и характеристика простых белков (альбумины, глобулины, гистоны, протамины, протеиноиды).

- •1. Альбумины

- •2. Глобулины

- •3.Гистоны

- •4.Протамины

- •5.Протеноиды

- •6. Классификация и характеристика сложных белков (липопротсины, хром-мопротеины, нуклеопротеины, гликопротеины, фосфопротеины).

- •II. Ферменты. Витамины.

- •7. Химическая природа ферментов, Активный и аллостерический центры фермента, их роль.

- •8. Виды специфичности ферментов. Основные пути активации и ингибирования ферментативной активности.

- •9. Мультиферментные комплексы и изоферменты. Клиническое значение определения активности изоферментов. Энзимодиагностика. Ферментативные лекарственные препараты.

- •1. Зависимость скорости реакции от температуры

- •2. Зависимость скорости реакции от рН

- •3. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата

- •4. Зависимость от концентрации фермента

- •11. Классификация ферментов. Общая характеристика класса оксидоредуктаз. Основные подклассы. Коферменты оксидоредуктазных реакций.

- •Характеристика фермента

- •12. Классификация ферментов. Общая характеристика класса трансфераз. Основные подклассы. Коферменты трансферазных реакций.

- •13. Классификация ферментов. Общая характеристика гидролаз. Основные подклассы гидролаз.

- •14. Классификация ферментов. Общая характеристика класса лиаз. Коферменты лиазных реакций.

- •15. Классификация ферментов. Общая характеристика изомераз и лигаз. Коферменты изомеразных или глазных реакций.

- •16. Классификация витаминов. Причины развития витаминной недостаточности в организме человека. Авитаминозы, гиповитаминозы, гипервитаминозы, Антивитамины.

- •17. Витамин в1, его химическая структура, признаки витаминной недостаточности. Нарушение углеводного обмена при - витаминной недостаточности.

- •18. Витамины pp и в2, их структура, участие в обмене веществ, признаки витаминной недостаточности.

- •19. Витамины с и р, их структура, признаки витаминной недостаточности и влияние на обмен веществ.

- •20. Витамин биотин, их структура, признаки витаминной недостаточности и участие в обмене веществ.

- •21. Витамин b12, и фолиевая кислота, участие в обмене веществ и признаки витаминной недостаточности.

- •22. Витамины а, е, к. Признаки витаминной недостаточности, участие в обмене веществ.

- •23. Витамин d, химическая природа витамина, гормонально-активные формы, участие витамина в обмене веществ. Рахит. Основные пути метаболизма. БиоэнергетическиЙ обмен.

- •24. Понятие об обмене веществ. Катаболизм и анаболизм, их характеристика и взаимосвязь. Виды метаболических путей. Центральные метаболиты.

- •26. Дыхательная цепь. Ферментные комплексы дыхательной цепи, их локализация. Редокс - потенциалы ферментных систем. Ингибиторы переноса электронов.

- •27. Окислительное фосфорилирование. Значение и механизм процесса. Расообщение дыхания и фосфорилирования. Свободное окисление. Субстратное фосфорилирование.

- •28. Свободнорадикальное окисление. Понятие о перекисном окислении липидов.

- •29. Антиоксидантная система организма. Неферментативные антиоксиданты. Антиоксидантные ферменты.

- •IV. Обмен углеводов.

- •30. Классификация и химическая структура углеводов, их роль в обеспечении жизнедеятельности организма. Переваривание и всасывание углеводов в пищеварительном тракте. Мальабсорбция.

- •32. Структура гликогена и его синтез в клетках печени и мышц. Функциональные отличия гликогена этих тканей. Распад гликогена. Гликогенозы.

- •33. Гликолиз. Биологическое значение, химизм процесса. Необратимые этапы и ключевые ферменты гликолиза. Биоэнергетика и регуляция этого процесса. Эффект Пастера.

- •II этап - окислительное декарбоксилирование пвк

- •III этап - Цикл Кребса

- •35. Апотомический путь обмена глюкозы (пентозный цикл). Окислительная и неокислительная ветви процесса. Биологическое значение пентозного цикла.

- •36. Глюконеогенез. Основные субстраты и ключевые ферменты процесса. Цикл Кори.

- •38. Патология углеводного обмена. Сахарный диабет. Нарушения углеводного и липидного обменов при этом заболевании.

- •V. Обмен липидов

- •39. Классификация и химическая структура липидов. Роль липидов в обеспечении жизнедеятельности организма.

- •40. Биологические мембраны, их структурные компоненты. Функции биологических мембран.

- •41. Холестерин, его биосинтез и биологическая роль. Гиперхолестеринемия. Атеросклероз. Роль липопротеинов в обмене холестерина.

- •1)Наследственная.

- •42. Классификация и химическая структура фосфолипидов. Биологическая роль, переваривание, биосинтез и распад фосфолипидов. Липотропные вещества.

- •43. Переваривание и всасывание липидов, роль желчи в этом процессе. Желчные кислоты. Ресинтез липидов в клетке эпителия кишечника. Транспортные формы липидов. Биологическая роль жировых депо.

- •44. Липолиз триглицеридов в тканях. Окисление глицерина. Биоэнергетика процесса.

- •45. Окисление жирных кислот. Внутриклеточная локализация и биоэнергетика процесса. Особенности обмена жирных кислот с нечетным количеством углеродных атомов и ненасыщенных жирных кислот.

- •46. Синтез жирных кислот. Внутриклеточная локализация, ферменты и коферменты процесса. Биосинтез триглицеридов.

- •47. Образование и распад кетоновых тел. Кетогенез в норме и при патологии.

- •48. Гормональная регуляция липидного обмена. Патология липидного обмена: гиперлипидемии, липоидозы, жировое перерождение печени, ожирение, атеросклероз.

- •3. Конденсация йодтирозинов

- •1. Аминокислоты и их производные:

- •2. Пептиды

1. Зависимость скорости реакции от температуры

Зависимость активности ферментов (скорости реакции) от температуры описывается колоколообразной кривой с максимумом скорости при значениях оптимальной температуры для данного фермента.

Закон о повышении скорости реакции в 2-4 раза при повышении температуры на 10°С справедлив и для ферментативных реакций, но только в пределах до 55-60°С, т.е. до температур денатурации белков. Наряду с этим, как исключение, имеются ферменты некоторых микроорганизмов, существующих в воде горячих источников и гейзеров.

При понижении температуры активность ферментов понижается, но не исчезает совсем. Иллюстрацией может служить зимняя спячка некоторых животных (суслики, ежи), температура тела которых понижается до 3-5°С. Это свойство ферментов также используется в хирургической практике при проведении операций на грудной полости, когда больного подвергают охлаждению до 22°С.

Термолабильность – чувствительность ферментов к температуре.

Температурный оптимум для ферментов 37-40оС (исключение - миокиназа). Большинство ферментов при 60оС денатурируют (исключение – миокиназа, выдерживающая 100).

Эффект температуры в отношении скорости реакции объясняется ее влиянием на Ек молекул.

2. Зависимость скорости реакции от рН

Зависимость также описывается колоколообразной кривой с максимумом скорости при оптимальном для данного фермента значении рН.

Для каждого фермента существует определенный узкий интервал рН среды, который является оптимальным для проявления его высшей активности. Например, оптимальные значения рН для пепсина 1,5-2,0, трипсина 8,0-8,5, амилазы слюны 6,8-7,0, аргиназы 9,7-10,0, кислой фосфатазы 4,5-5,0, сукцинатдегидрогеназы 9,0.

3. Зависимость скорости реакции от концентрации субстрата

При увеличении концентрации субстрата скорость реакции сначала возрастает соответственно подключению к реакции новых молекул фермента, затем наблюдается эффект насыщения, когда все молекулы фермента взаимодействуют с молекулами субстрата. При дальнейшем увеличении концентрации субстрата между его молекулами возникает конкуренция за активный центр фермента и скорость реакции снижается.

4. Зависимость от концентрации фермента

При увеличении количества молекул фермента скорость реакции возрастает непрерывно и прямо пропорционально количеству фермента, т.к. большее количество молекул фермента производит большее число молекул продукта.

Основы количественного определения активности ферментов

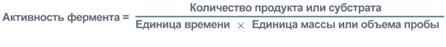

1. Активность фермента выражается в скорости накопления продукта или скорости убыли субстрата в пересчете на количество материала, содержащего фермент.

В практике обычно используют:

единицы количества вещества – моль (и его производные ммоль, мкмоль), грамм (кг, мг),

единицы времени – минута, час, секунда,

единицы массы или объема – грамм (кг, мг), литр (мл).

Активно используются и другие производные – катал (моль/с), международная единица активности (МЕ, Unit) соответствует мкмоль/мин.

Таким образом, активность фермента может выражаться, например, в ммоль/с×л, г/час×л, МЕ/л, кат/мл и т.д.

Например, известно,

что 1 г пепсина расщепляет 50 кг яичного белка за один час – таким образом, его активность составит 50 кг/час на 1 г фермента,

если 1,6 мл слюны расщепляет 175 кг крахмала в час – активность амилазы слюны составит 109,4 кг крахмала в час на 1 мл слюны или 1,82 кг/мин×г или 30,3 г крахмала/ с×мл.

2. Создание стандартных условий, чтобы можно было сравнивать результаты, полученные в разных лабораториях – оптимальная рН и фиксированная температура, например, 25°С или 37°С, соблюдение времени инкубации субстрата с ферментом.

3. Необходимо наличие избытка субстрата, чтобы работали все имеющиеся в растворе молекулы фермента.