- •1.История развития патофизиологии.

- •2.Становление учения о здоровье и болезни.

- •3. Здоровье и болезнь

- •4. Периоды болезни. Исходы

- •3. Полного развития болезни или разгара болезни;

- •4. Исход болезни.

- •5. Терминальные состояния, клиническая и биологическая смерть

- •6. Предболезнь

- •8. Этиология, клиническое значение

- •9. Причины, их роль

- •Классификация типов конституции:

- •30. Факторы, влияющие на частоту наследственной патологии

- •1. Нарушение панмиксии (свободного скрещивания)

- •2. Малая эффективная численность популяций (дрейф генов)

- •5. Действие отбора

- •6. Изоляция

- •32. Генотерапия, генная инженерия

- •33. Роль научно-технического прогресса и урбанизации для патологии современного человека. Новые этиологические факторы.

6. Предболезнь

Предболезнь - снижение функциональной активности некоторых саногенетических механизмов или их комплексов, ведущее к расстройству саморегуляции и ослаблению резистентности организма

В развитии предболезни можно выделить некоторые общие патогенетические варианты:

1) наследственное (врожденное) состояние предболезни;

2) в ряде случаев на организм начинает действовать патогенный фактор, не способный (из-за малой интенсивности) и (или) достаточности защитных сил организма вызвать развитие болезни.

3) чаще встречается иная ситуация, когда состояние предболезни обусловлено действием одного причинного фактора (N1), вызвавшего в организме ограничение возможности компенсаторно-приспособительных реакций, и на этом фоне может действовать какой-то другой фактор (N2), который приведет к развитию определенного заболевания.

7. Патологическая реакция, патологический процесс, патологическое состояние, примеры

Патологическая реакция – это неадекватный и биологически нецелесообразный ответ организма или его систем на воздействие обычных или чрезвычайных раздражителей. Например, кратковременное повышение давления под влиянием отрицательных эмоций.

Патологический процесс - это сочетание местных и общих реакций, возникающих в организме на действие патогенного раздражителя. Примеры патологического процесса - местные и общие расстройства кровообращения, раневой процесс, тканевые дистрофии и т.д.

Патологическое состояние - стойкое, мало меняющееся во времени отклонение структуры и функции органа (ткани) от нормы, имеющее биологически отрицательное значение для организма. Например, стойкое рубцовое сужение пищевода вызывает значительные нарушения пищеварения; длительно существовавшее родимое пятно после многократного облучения ультрафиолетовыми лучами увеличивается в размерах и т. д.

8. Этиология, клиническое значение

Этиология — учение о причинах и условиях возникновения и развития болезней.

Установление причины болезни и знания условий, в которых могла возникнуть эти причины, помогают врачу в дальнейшем поставить правильный диагноз и назначить правильное лечение, чтобы прийти к ликвидации основного звена причины и достигнуть полного выздоровления пациента.

9. Причины, их роль

Причиной болезни называют тот фактор, который вызывает заболевание и сообщает ему специфические черты

Причины болезней называют тот главный этиологический фактор, который вызывает заболевание и сообщает ему специфические черты.

В качестве ПРИЧИН болезней выступают многочисленные патогенные факторы внешней и внутренней среды организма.

К внешним причинам относят:

Механические – удар, ушиб, сдавление, рана и т.д.

Физические – температура, ионизирующее излучение (проникающая радиация), лазеры, УФ, электроток, звук, барометрическое давление;

Химические – неорганические и органические вещества и яды, кислоты, щелочи и т.д.

Биологические – бактерий, вирусы, грибы, простейшие, яды насекомых

и ферменты и т.д.

Социальные факторы – голод, переедание (дисбаланс в питании), курение, алкоголизм, бытовые и экологические факторы, ятрогенные факторы;

К внутренним — наследственность, конституцию, возраст, пол.

По характеру действия:

1. Этиологический фактор может играть роль пускового момента, т.е. причинный фактор оказал воздействие, запустил цепь патогенеза, а далее он не действует, а болезнь развивается (ожог, травма, укус змеи и т.д.).

2. Этиологический фактор действует либо на определенном этапе развития болезни и затем перестает действовать (инфекционные возбудители), либо на протяжении всей болезни, а иногда до конца жизни (наследственная болезнь, аутоаллергия и т.д.).

В развитии болезней и патологических процессов чрезвычайно важно определить основное, ведущее или главное звено в цепи возникающих в организме нарушений — изменение (один из патогенетических факторов), определяющее развитие остальных этапов болезни, иными словами детерминирующий (определяющий) механизм заболевания.

10. Роль условий в возникновении заболеваний, их виды и характеристика.Роль социальных факторов в патологии человека.

Факторы, влияющие на возникновение и развитие болезней, называются условиямивозникновения болезни.

В отличие от причинного фактора условия не являютсяобязательными для развития заболевания. При наличии причинного фактора болезньможет развиваться и без участия некоторых условий ее возникновения. Например,крупозная пневмония, вызываемая пневмококком сильной вирулентности, можетразвиться и без простуды, без ухудшения питания и др. условий.

Различают условия,предрасполагающие к болезни или способствующие ее развитию и препятствующие возникновению болезни и ее развитию. Все они могут быть внутренними и внешними.

К внутренним или предрасполагающим условиям относят

наследственноепредрасположение к заболеванию,

патологическую конституцию (диатез),

раннийдетский, пубертатный или старческий возраст.

К внешним условиям, способствующим развитию болезней, относят

нарушения питания,

переутомление,

невротические состояния,

ранее перенесенные болезни,

плохой уход забольным.

К внутренним условиям, препятствующим развитию болезней, относят

наследственные,

расовые и конституциональные факторы, например видовой иммунитет человека кнекоторым инфекционным заболеваниям животных. Человек не болеет чумой собак и кошек, пневмонией рогатого скота и многими другими инфекционными болезнямиживотных. Люди, страдающие серповидноклеточной анемией, не болеют малярией.

К внешним условиям, препятствующим развитию болезней, относят

хорошее ирациональное питание,

правильную организацию режима рабочего дня,

физкультуру, а вслучае заболевания - хороший уход за больным.

В патологии человека большую роль играют социальные факторы, к-рые могут явиться важной причиной или условием возникновения ряда болезней и накладывают определенный отпечаток на П. при различных формах патологии. В индустриально развитых странах увеличивается количество факторов, к-рые в определенных условиях могут быть патогенными. К ним относятся: загрязнение окружающей среды, приводящее, в частности, к увеличению в ней содержания различных онкогенных веществ; широкое использование пестицидов, к-рые вместе с пищей и водой могут попадать в организм человека; развитие автомобильного транспорта, приводящее к загрязнению окружающей среды и росту транспортного травматизма; влияние неблагоприятных производственных условий и др.

Многие социальные факторы не только способствуют действию на организм патогенных факторов окружающей среды, понижают резистентность организма (психические травмы, эмоциональный стресс, неполноценное питание и др.), но и могут сами по себе явиться причиной заболеваний (неврозы, психические болезни, так наз. психосоматические болезни и др.).

11. Патогенез, определение понятия, значение в изучении болезней.Причинно-следственные отношения в патогенезе.

Патогенез (от греч. pathos - страдание, genesis - происхождение) - раздел патологической физиологии, изучающий общие закономерности возникновения,развития, течения и исхода заболеваний или механизмы развития болезней.

Оноосновывается на обобщенных данных изучения отдельных видов болезней и их групп(частная патология и клинические дисциплины), а также на результатахэкспериментального воспроизведения (моделирование) болезней или отдельных ихпризнаков у человека и животных. При этом устанавливается последовательностьизменений в организме для каждого заболевания, выявляются причинно-следственныеотношения между различными структурными, метаболическими и функциональными изменениями.

Причинно-следственные отношения в патогенезе - последовательный ряд механизмов болезни, в котором каждое патологическое явление по отношению к предыдущему является следствием, а по отношению к последующему - причиной. Причинно-следственная связь является одной из форм проявления всеобщей универсальной связи в патологии.

12. Основное звено патогенеза, ведущие факторы патогенеза, «порочныекруги» патогенеза, понятия, примеры.

Основное, ведущее или главное звено в цепи возникающих в организме нарушений — изменение (один из патогенетических факторов), определяющее развитие остальных этапов болезни, иными словами детерминирующий (определяющий) механизм заболевания.

Для проведения рациональной патогенетической терапиинеобходимо оценить значение каждого из патогенетических факторов, выявить среди нихкак главные, так и второстепенные изменения.

Стеноз левого атриовентрикулярного отверстия является основным звеном в цепимногих последующих нарушений: расширения левого предсердия, застоя крови в маломкруге, нарушения функции правого желудочка, а затем застоя в большом кругекровообращения, кислородного голодания циркуляторного типа, одышки и др.Устранение этого звена путем митральной комиссуротомии ликвидирует все указанныенарушения.

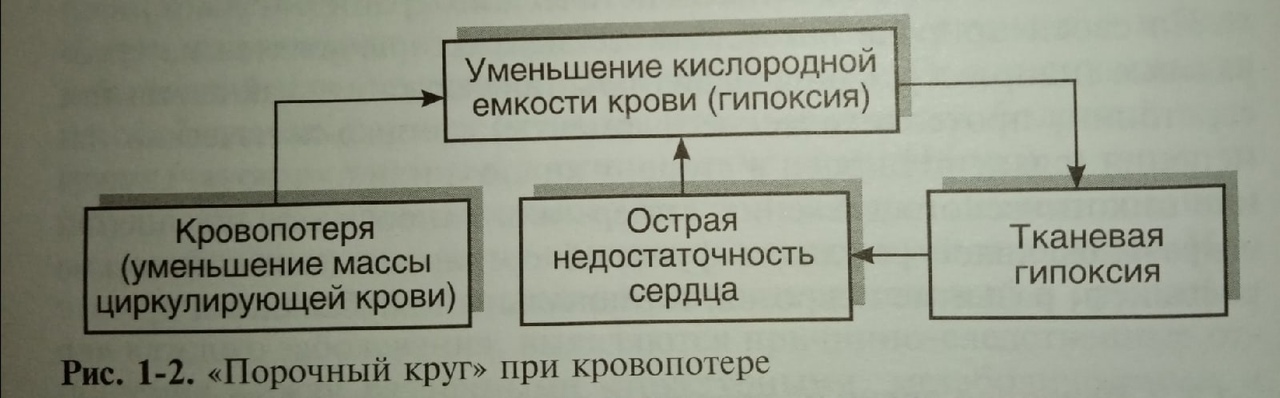

Возникшее в ходе развития болезни нарушение функции органа или системынередко само становится фактором (причиной), поддерживающим это нарушение,иными словами, причинно-следственные отношения меняются местами. Это положение вмедицине называют «порочным кругом».

Например, резкое ухудшение транспорта кислорода при кровопотере приводит кнедостаточности сердца, что еще больше ухудшает транспорт кислорода. Возникает«порочный круг»

В нормальных условиях регуляция любого процесса основывается на том, что отклонениекакого-либо управляемого параметра является стимулом возвращения его к норме. Припатологии появившееся отклонение уровня функционирования органа или системыможет, напротив, само поддерживать и усиливать себя.

13. Общие патогенетические механизмы развития болезни.

В сложной цепи причинно-следственных отношений в развитии болезни выделяютместные и общие изменения. В то же время следует подчеркнуть, что абсолютно местных(локальных) процессов в целостном организме не бывает. Практически при любой, казалось бы, локальнойпатологии (фурункул, пульпит, панариций и пр.) в патологический процесс, болезньвовлекается весь организм. Тем не менее роль местных и общих явлений в патогенезевесьма различна.

Выделяют 4 варианта взаимосвязи местных и общих процессов в патогенезе:

1. В ответ на местное повреждение органа или ткани в результате общих реакцийорганизма мобилизуются тканевые адаптивные механизмы, направленные наотграничение очага повреждения (например, грануляционный вал при воспалении,барьерная функция лимфоузлов). Вследствие этого основные параметры гомеостаза(температура тела, количество лейкоцитов и лейкоцитарная формула, скорость оседанияэритроцитов (СОЭ), обмен веществ) могут не изменяться.

2. Местный процесс через рецепторный аппарат и поступление в кровь и лимфубиологически активных веществ вызывает развитие генерализованной реакции иопределенные изменения основных параметров гомеостаза. В этом случае включаютсяприспособительные реакции, направленные на предупреждение развития общихпатологических изменений в организме.

3. Генерализация местного процесса в тяжелых случаях может привести к срывуадаптивных и защитных реакций и в конечном счете - к общей интоксикации организма,сепсису, вплоть до летального исхода.

4. Локальные патологические изменения в органах и тканях могут развиться вторично наоснове первичного генерализованного процесса (например, фурункул у больногосахарным диабетом, лейкемиды в коже при некоторых видах лейкозов и др.).

При развитии практически любой болезни можно выделить специфические инеспецифические механизмы ее формирования.

К неспецифическим механизмам относятся такие типовые патологические процессы, каквоспаление, расстройство лимфоциркуляции, лихорадка, тромбоз и др., а также генерацияактивных форм кислорода, повышение проницаемости мембран и пр.

К специфическим механизмам относят активацию систем клеточного и гуморальногоиммунитета, обеспечивающую специфическую защиту в борьбе с попавшим в организмчужеродным объектом.

14. Роль специфического и неспецифического в патогенезе. Общие и местныеизменения и их взаимосвязь в развитии болезни

При развитии практически любой болезни можно выделить специфические инеспецифические механизмы ее формирования.

К неспецифическим механизмам относятся такие типовые патологические процессы, каквоспаление, расстройство лимфоциркуляции, лихорадка, тромбоз и др., а также генерацияактивных форм кислорода, повышение проницаемости мембран и пр.

К специфическим механизмам относят активацию систем клеточного и гуморальногоиммунитета, обеспечивающую специфическую защиту в борьбе с попавшим в организмчужеродным объектом.

Анализ патогенеза болезни требует четкого понимания соотношения между общим и местным, от чего в известной степени зависит эффективность лечебных мероприятий. В единстве общего и местного надо найти ведущую сторону, которая определяет тенденцию процесса.

Если, скажем, установлено, что кариес зуба поддается местному лечению, то достаточно поставить пломбу. Если же кариес является результатом на общих нарушений минерального и белкового обмена, то и лечение должно быть прежде всего общим. соотношение между общим и местным меняется во времени.

Местное(фурункул) может распространиться и стать общим(сепсис) общий патологический процесс благодаря защитным силам организма может органичиться, локализоваться и исчезнуть.

Неспецифических реакции 5 все они развиваются с участием нервной или же нервной и эндокринной систем: парабиоз, доминанта, неврогенная дистрофия, нарушение кортико-висцеральной динамики и стресс. парабиоз- застойное, нераспространяющееся возбуждение, которое возникает при поврежденой ткани. доминанта, наличие в цнс господствующего очага возбуждения, который как бы подчиняет себе все другие центры, может обусловливать многие патологические явления при психических заболеваниях.отечественной науке принадлежит большая заслуга в установлении связи между корой большого мозга и внутренними органами. При нарушении функции нервной системы именно эти органы могут стать мишенями патологической импульсации. специфические, то есть тех признаков по которым ставится диагноз, то здесь первостепенную роль играет этиологический фактор. На общее одинаковое наслаивается особенное.

15. Саногенез, определение понятия, значение. Основные видысаногенетических механизмов, примеры.

Саногенез -означает "развитие здоровья". Саногенез - учение о механизмах поддержания здоровья и выздоровления при болезни

Саногенез (лат. sanos – здоровье + genesis – происхождение, развитие) – динамический комплекс защитно-приспособительных процессов, возникающих при воздействии на организм чрезвычайного раздражителя и развивающихся на всем протяжении болезни (от состояния предболезни до выздоровления), направленных на восстановление нарушенной саморегуляции организма.

1. Первичные (адаптационные, защитные, компенсаторные).

Первичные (физиологические) механизмы саногенеза существуют в здоровом организме и начинают играть роль саногенетических механизмов при воздействии на организм чрезвычайного раздражителя.

Адаптационные механизмы. Термин «адаптация» означает приспособление к изменяющимся условиям внешней и внутренней среды. В нормальном организме функционирует целый ряд таких механизмов. например, резкий спазм периферических сосудов при воздействии на организм низких температур, открытие кровяных депо и выброс в кровоток дополнительного количества эритроцитов при недостатке кислорода во вдыхаемом воздухе .

Защитные механизмы. предназначена для того, чтобы не допускать в организм патогенный агент или быстро выводить его из организма, не дав развиться патологическому процессу. Например, в каждом организме существуют нормальные антитела; в слюне и слезах имеется бактерицидный фактор – лизо – цим; клетки слизистой оболочки трахеи и бронхов снабжены ворсинками, которые не дают попасть в легкие мелким чужеродным телам. Эти механизмы препятствуют проникновению в организм патогенного агента. Если же он проник в организм (или образовался в нем), то защитные организмы могут его разрушить или удалить из организма до того, как этот агент успеет инициировать патологический процесс. например, кашель, рвота, то есть сложные рефлекторные акты, направленные на удаление из дыхательных путей (кашель) или желудка (рвота) инородных тел или вредных для организма веществ.

Компенсаторные механизмы. которые в достаточной степени могут заместить нарушенную функцию. Так, например, при ослаблении сократительной функции предсердия его ушко может стать дополнительным насосом, компенсируя тем самым падение сократимости самого предсердия.

.2. Вторичные (защитные, компенсаторные, терминальные).

Вторичные саногенетические механизмы возникают в процессе развития патологии, они формируются на основе образовавшихся в организме "поломов".

Если возник патологический процесс, то начинают функционировать вторичные саногенетические механизмы, развивающиеся на основе образовавшихся в организме «поломов».

Защитные механизмы препятствуют прогрессированию патологического процесса: или нейтрализуют, или разрушают патогенный агент, или препятствуют его распространению по организму, или удаляют его из организма. Так, например, антитела, вырабатывающиеся к попавшему в организм микробу, могут его уничтожить или нейтрализовать; воспалительный процесс, создавая вокруг внедрившегося патогенного фактора мощный барьер, включающий отек* лейкоцитарный вал, препятствует диссеминации этого агента, поносы, возникающие в результате воспаления слизистой кишечника, удаляют вредоносный фактор из пищеварительного тракта.

Основные виды саногенетических механизмов:- защита;- компенсация;- адаптация

16. Взаимоотношения саногенетических и патогенетических механизмов призаболевании, болезни и выздоровлении.

В динамике заболевания патогенетические механизмы могут выполнять саногенетическую роль и, наоборот, механизмы саногенеза могут переходить в механизмы патогенеза.

Переход патогенеза в саногенез отражает использование всех возможностей организма (даже возникших на основе патологических изменений) для выздоровления. Ярким примером тому служит защитная роль такого тяжелого заболевания, как серповидноклеточная анемия, по отношению к еще более тяжелому заболеванию — малярии. Дело заключается в том, что малярийный плазмодий потребляет много кислорода, в результате чего эритроциты, содержащие HbS, в венозной части капилляров (где парциальное давление кислорода и без того снижено) разрушаются быстрее и в большем количестве, нежели эритроциты с нормальными видами гемоглобина. При их разрушении погибает и сам плазмодий.

Что касается перехода саногенетических механизмов в патогенетические, то это может быть связано с реакцией организма не на первопричину, а на одно из ее следствий (например, локальное усиление гликолиза в зоне инфаркта, что практически не улучшает энергетического снабжения миокарда, но усиливает электрическую нестабильность сердца), с недостаточной дифференцированностью иммунных процессов, что может проявляться аутоагрессией, с так называемой паразитной компенсацией (развитие гипертрофии миокарда при его перегрузке в ущерб необходимому энергообеспечению других процессов в сердечной мышце и др.

17. Конституция, определение понятия, ее роль в патологии, основныеконституциональные типы, их особенности.

Конституция – (лат. сonstitutio – строение) – это совокупность относительно устойчивых структурных и функциональных особенностей, оказывающих влияние на реактивность организма и его сопротивляемость к действию болезнетворных факторов.

Учение о конституции имеет многовековую историю. Поводом для его возникновения явилось стремление врачей выделить среди огромного количества людей, наделенных чрезвычайно разнообразными индивидуальными свойствами, какие – либо структурные, типовые и функциональные особенности организма и установить их связь с развитием тех или иных заболеваний.