Частная бактериология

.pdf231

9.3Escherichia coli

9.4Salmonella enterica серовар Typhi

9.5Staphylococcus aureus

10.Характерно для Salmonella typhi (один правильный ответ): 10.1 грамотрицательная палочка 10.2 строгий анаэроб

10.3 аэрогенный механизм передачи инфекции

10.4 грамположительная палочка

10.5 вызывает заболевание домашних животных

11.Основа классификации сальмонелл по Кауфману-Уайту (один правильный ответ):

11.1 чувствительности к бактериофагам

11.2 биохимические свойства

11.3 морфологические признаки

11.4 антигенное строение

11.5 чувствительность к антибиотикам

12. Классификация Кауфмана-Уайта подразумевает (один правильный ответ):

12.1деление сальмонелл на серогруппы по строению Н-антигена

12.2деление шигелл на серогруппы по строению О-антигена

12.3деление сальмонелл на серогруппы по строению О-антигена и на серовары по строению Н-антигена

12.4деление сальмонелл на серогруппы по строению К-антигена и на серовары по строению Н-антигена

12.5деление шигелл на серогруппы по строению К-антигена

13.Сальмонеллы образуют колонии чёрного цвета на (один правильный ответ): 13.1 среде Плоскирева 13.2 среде Эндо

13.3 висмут-сульфитном агаре

13.4 среде Левина

13.5 желточно-солевом агаре

14.Vi-антиген обнаруживается у (один правильный ответ):

14.1Escherichia coli

14.2Vibrio cholerae

14.3Salmonella typhi

14.4Shigella sonnei

14.5Shigella flexneri

15. Возбудителей брюшного тифа и паратифов дифференцируют по (один правильный ответ):

15.1морфологическим свойствам

15.2культуральным и биохимическим свойствам

232

15.3биохимическим и антигенным свойствам

15.4вирулентности

15.5устойчивости во внешней среде

16. Vi-антиген (несколько правильных ответов):

16.1разновидность О-антигена

16.2разновидность Н-антигена

16.3разновидность К-антигена

16.4характерен для рода Salmonella

16.5характерен для S. typhi

17. Источник инфекции при брюшном тифе (несколько правильных ответов):

17.1пищевые продукты

17.2вода

17.3больные люди

17.4бактерионосители

17.5грызуны

18.Пути передачи возбудителя брюшного тифа (несколько правильных ответов): 18.1 алиментарный 18.2 контактный

18.3 трансплацентарный

18.4 воздушно-капельный

18.5 воздушно-пылевой

19.Пути передачи возбудителей паратифов А и В (несколько правильных ответов): 19.1 трансплацентарный 19.2 воздушно-капельный 19.3 алиментарный 19.4 контактный 19.5 воздушно-пылевой

20.Входные ворота инфекции при брюшном тифе (один правильный ответ):

20.1глоточное кольцо

20.2слизистая желудка

20.3слизистая тонкого кишечника

20.4слизистая мочеполового тракта

20.5желчный пузырь

21. Лихорадка и спутанное сознание при брюшном тифе обусловлено действием (один правильный ответ):

21.1жгутиков

21.2цитотоксина

21.3ферментов агрессии

21.4эндотоксина

21.5Vi-антигена

233

22.Во время инкубационного периода S. typhi размножаются (один правильный ответ):

22.1 в эпителии ротовой полости

22.2 в гепатоцитах

22.3 в просвете тонкого кишечника

22.4 в просвете толстого кишечника

22.5 в макрофагах в пейеровых бляшках и солитарных фолликулах

23.Главные методы микробиологической диагностики брюшного тифа, паратифов А и В (один правильный ответ):

23.1 микроскопический, бактериологический

23.2 культуральный, серологический

23.3 серологический, аллергический

23.4 аллергический

23.5 молекулярно-генетический

24.Серологическую диагностику брюшного тифа проводят (один правильный ответ):

24.1 с 1-го дня заболевания

24.2 с 3-го дня заболевания

24.3 с конца 1 недели заболевания

24.4 с конца 2 недели заболевания

24.5 с конца 3 недели заболевания

25.При брюшном тифе в разные сроки заболевания возбудитель выделяют из

(несколько правильных ответов):

25.1крови

25.2ликвора

25.3мокроты

25.4фекалий

25.5желчи

26.В первую неделю заболевания брюшным тифом исследуют (один правильный ответ):

26.1 мочу

26.2 кровь

26.3 желчь

26.4 испражнения

26.5 костный мозг

27.В первую неделю заболевания возбудитель брюшного тифа чаще всего обнаруживают в (один правильный ответ):

27.1 моче

27.2 крови

27.3 кале

27.4 желчи

234

27.5 костном мозге

28.При бактериологической диагностике брюшного тифа на 2-3 неделе заболевания исследуют (несколько правильных ответов):

28.1 мочу

28.2 мокроту

28.3 ликвор

28.4 кровь

28.5 испражнения

29.Исследуемый материал в третью неделю заболевания брюшным тифом

(несколько правильных ответов):

29.1кровь

29.2испражнения

29.3желчь

29.4моча

29.5 желудочный сок

30.Реакция Видаля используется при диагностике (один правильный ответ): 30.1 брюшного тифа 30.2 дизентерии 30.3 холеры 30.4 ангины 30.5 менингита

31.Реакция Видаля представляет собой (один правильный ответ):

31.1реакцию агглютинации на стекле

31.2кожную аллергическую реакцию

31.3реакцию агглютинации в пробирках

31.4реакцию преципитации

31.5реакцию непрямой гемагглютинации

32.Наиболее ранний и достоверный метод диагностики брюшного тифа (один правильный ответ):

32.1 выделение копрокультуры

32.2 серодиагностика

32.3 выделение гемокультуры

32.4 выделение уринокультуры

32.5 выделение миелокультуры

33.К осложнениям брюшного тифа относится (один правильный ответ):

33.1артрит

33.2миокардит

33.3перитонит

33.4гломерулонефрит

33.5гепатит

235

34.У бактерионосителей возбудитель брюшного тифа выделяют из (один правильный ответ):

34.1 крови

34.2 ликвора

34.3 желчи

34.4 мокроты

34.5 слюны

35.У бактерионосителей после переболевания брюшным тифом определяют антитела к (один правильный ответ):

35.1 Vi-антигену

35.2 О-антигену

35.3 H-антигену

35.4 эндотоксину

35.5 липополисахариду

36.Для специфической профилактики брюшного тифа используют (один правильный ответ):

36.1 живую вакцину

36.2 убитую вакцину

36.3 анатоксин

36.4 генно-инженерную вакцину

36.5 антибиотики

37.Возбудители сальмонеллезов (несколько правильных ответов):

37.1S. sonnei

37.2S. enteritidis

37.3S. flexneri

37.4S. choleraesuis

37.5S. typhimurium

38. При сальмонеллезах животного происхождения возбудители размножаются и накапливаются в (один правильный ответ):

38.1желудке человека

38.2толстом кишечнике человека

38.3желчном пузыре человека

38.4готовом блюде

38.5инфицированной воде

39. Профилактика сальмонеллезов проводится с помощью (один правильный ответ):

39.1живой вакцины

39.2анатоксина

39.3поливалентного бактериофага

39.4иммуноглобулина

39.5вакцины с Vi-антигеном

236

40.Сальмонеллез чаще всего протекает в виде (один правильный ответ): 40.1 септицемии 40.2 гастроэнтерита 40.3 менингита 40.4 назофарингита 40.5 перитонита

41.Для идентификации видов сальмонелл используют (один правильный ответ): 41.1 реакцию преципитации 41.2 ферментацию лактозы 41.3 ферментацию маннита

41.4 реакцию агглютинации с антисыворотками к О- и Н-антигенам 41.5 реакцию связывания комплемента

42.Бактериемия наблюдается при (несколько правильных ответов):

42.1холере

42.2дизентерии

42.3брюшном тифе

42.4сальмонеллёзе

42.5эшерихиозе

Правильные ответы: 1.2; 2.4; 3.2; 4.2; 5.1; 6.4; 7.2; 8.1; 9.4; 10.1; 11.4; 12.3; 13.3; 14.3;

15.3; 16.3, 16.5; 17.3, 17.4; 18.1, 18.2; 19.3, 19.4; 20.3; 21.4; 22.5; 23.2; 24.3; 25.1, 25.4, 25.5; 26.2; 27.2; 28.1, 28.5; 29.2, 29.3, 29.4; 30.1; 31.3; 32.3; 33.3; 34.3; 35.1; 36.2; 37.2, 37.4, 37.5; 38.4; 39.3; 40.2; 41.4; 42.3, 42.4.

237

3.2. Иерсинии

Иерсинии относятся к типу Proteobacteria, классу Gammaproteobacteria, порядку Enterobacterales, семейству Yersiniaceae, роду Yersinia. Название рода происходит от фамилии А. Йерсена, который совместно с Ш. Китазато открыл возбудителя чумы. Род Yersinia включает 18 видов (Y. aldovae, Y. aleksiciae, Y. bercovieri, Y. entomophaga, Y. enterocolitica, Y. frederiksenii, Y. intermedia, Y. kristensenii, Y. massiliensis, Y. mollaretii, Y. nurmii, Y. pekkanenii, Y. pestis, Y. pseudotuberculosis, Y. rohdei, Y. ruckeri, Y. similis, Y. wautersii). Медицинское значение имеют 3 вида: Y. pestis (возбудитель чумы), Y. pseudotuberculosis (возбудитель псевдотуберкулеза) и Y. enterocolitica (возбудитель кишечного иерсиниоза). Y. pseudotuberculosis и Y. enterocolitica относятся к энтеропатогенным иерсиниям. Подразделение иерсиний на виды производится на основе морфологических и биохимических свойств. На основании свойств и генетических особенностей виды, входящие в род Yersinia, сгруппированы в 14 кластеров. Кластер 1 включает возбудителей чумы и псевдотуберкулеза. Возбудитель кишечного иерсиниоза относится к кластерам 6 (филогруппа 1) и 7 (филогруппы 2- 6). По патогенности виды, входящие в состав рода Yersinia, можно распределить на группы (рисунок 3.107).

Род Yersinia

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Патогенные виды |

|

|

|

Непатогенные виды |

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Высокопатогенные Умеренно-патогенные

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Y. enterocolitica |

Y. pestis |

|

|

Y. pseudotuberculosis |

|

(биовар 1А) |

||

Y. pseudotuberculosis |

|

|

(серогруппы |

|

Y. intermedia |

||

(серогруппа I) |

|

|

II, IV, V) |

|

Y. frederiksenii |

||

Y. enterocolitica |

|

|

Y. enterocolitica |

|

Y. aldovae |

||

(биовар 1В) |

|

|

(биовары 2-5) |

|

Y. kristensenii |

||

|

|

|

|

|

|

|

и др. |

|

|

|

|

|

|

|

|

Рисунок 3.107 – Распределение иерсиний на группы по патогенности.

Для патогенных иерсиний характерна способность к аутоагглютинации, кальций-зависимому росту (бактериостаз при отсутствии ионов кальция в среде) и температурозависимая морфология колоний. Непатогенные виды иерсиний в отдельных случаях могут вызывать оппортунистические инфекции у человека.

В геноме патогенных иерсиний присутствуют плазмиды. У разных видов иерсиний набор этих плазмид различный (таблица 3.5).

|

|

|

238 |

Таблица 3.5 – Плазмидный состав иерсиний |

|

||

|

|

|

|

Плазмиды, детерминируемые |

Y. pestis |

Y. pseudotu- |

Y. enterocolitica |

признаки и молекулярная |

|

berculosis |

|

масса |

|

|

|

pYT (pFra, pMT1), синтез F1- |

+ |

- |

- |

антигена и “мышиного” |

|

|

|

токсина (примерно 100 kb) |

|

|

|

pYV (pCad, pCD1, pVW, pLcr), |

+ |

+ |

+ |

синтез белка адгезии YadA и |

|

|

|

белков наружной мембраны |

|

|

|

Yop (примерно 70 kb) |

|

|

|

pYP (pPst, pPla, pPCP1), синтез |

+ |

- |

- |

пестицина, фибринолизина, |

|

|

|

плазмокоагулазы, иммунитет к |

|

|

|

пестицину (примерно 9 kb) |

|

|

|

pVM, синтез белков с |

- |

+ |

- |

антифагоцитарным действием |

|

|

|

(примерно 123 kb) |

|

|

|

Одной из особенностей иерсиний является психрофильность – способность бактерий размножаться при температуре 4-8ОС.

В процессе эволюции у иерсиний выработались 2 механизма экспрессии генов. Один механизм реагирует на изменение температуры окружающей среды, а другой – на изменение концентрации ионов кальция в среде. Например, заражение энтеропатогенными иерсиниями происходит из сапрофитической фазы после размножения бактерий в обсемененных пищевых продуктах при низкой температуре.

Возбудитель чумы

Чума (лат. pestis - зараза, англ. plague - чума, моровая язва, мор, наказание, проклятье, напасть, бедствие, бич) - острая зоонозная особо опасная конвенционная (карантинная) природно-очаговая болезнь, характеризующаяся тяжелым течением. У человека заболевание проявляется сильной интоксикацией, образованием бубонов и высокой летальностью. Чума относится к числу инфекций, вызывающих не только эпидемии, но и пандемии. В истории человечества документально подтверждены

три пандемии чумы.

Первая пандемия чумы описывается как “Юстинианова чума” (531-589 гг.). Свое название эта пандемия получила по имени правившего тогда византийского императора Юстиниана I (рисунок 3.108), который во время пандемии переболел бубонной формой чумы.

239

Рисунок 3.108 - Император Юстиниан I (483-565 гг.). Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Эта пандемия началась в Египте и распространялась вдоль берегов Африки в западном направлении в Европу, а через Палестину и Сирию в восточном направлении в Азию. Во время этой пандемии от чумы погибло почти 100 млн. человек.

Вторая пандемия, известная под названием “Черная или великая смерть”, была занесена из Монголии (рисунок 3.109).

Рисунок 3.109 – Монгольские степи, откуда пошла по свету “Черная смерть”. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

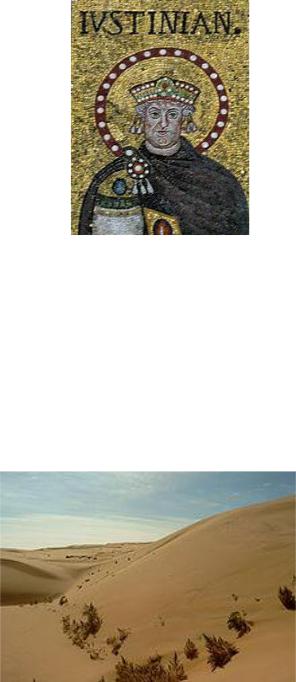

В течение 1346-1353 гг. от чумы погибло около 60 млн. человек, в том числе более 25 млн. человек в Европе. Со времен второй пандемии стали применять карантин (итал. “quaranta” – сорок, “время, из сорока дней состоящее”, “дом в котором приезжающие из заразительных мест должны иметь пребывание свое”). Именно с этого времени стали использовать защитный костюм с оригинальной “носатой” маской (Plaque Doctor Mask). Считалось, что маска с клювом отпугивала болезнь. Но она носила и функциональную нагрузку, так как кончик носа заполняли лекарственными травами, что защищало врача от “болезнетворного запаха”, а окружающих – от чесночного запаха, исходившего от врача, постоянно жевавшего чеснок. На рисунке 3.110 представлен костюм чумного доктора.

240

а б Рисунок 3.110 – Костюм чумного доктора (а) и “носатая” маска (б). Заимствовано из

Интернет-ресурсов.

Для людей, приезжающих из других мест, строили специальные дома, в которых они проживали в течение сорока дней, не покидая их ни при каких обстоятельствах. Морскому транспорту, прибывающему из опасных мест, не разрешалось приближаться к берегу и предписывалось сорок дней стоять на рейде.

Третья пандемия возникла в 1855 г. в китайской провинции Юньнань и в течение нескольких десятилетий распространилась на все континенты (рисунок

3.111).

Рисунок 3.111 – Китайская провинция Юньнань. Заимствовано из Интернетресурсов.

Третья пандемия продолжалась до 1938 г. Только за первые 20 лет третьей пандемии от чумы погибло 10 млн. человек. Во время этой пандемии болезнь возникала в основном в портовых городах, источником инфекции были судовые и портовые крысы, а люди заболевали чаще всего бубонной формой чумы.

Многие ученые занимались изучением причин возникновения чумы, разрабатывали средства и методы ее профилактики и лечения. Например, русский врач Д.С. Самойлович для доказательства опасности вещей больного надевал себе на голое тело обработанное ядовитыми порошками белье человека, умершего от чумы, и носил это белье сутками. Он не заболел чумой, поэтому предположил, что “живое язвенное начало” (возбудитель чумы) погибало при обработке белья ядовитыми порошками.