Общая микробиология

.pdf471

Кожа. Стафилококки и некоторые грибы могут проникать в волосяные фолликулы и вызывать поражение кожи и глубоких тканей. Многие микроорганизмы находятся в поверхностных слоях кожи и при нарушении ее целостности легко вызывают инфекцию.

Респираторный тракт. Через слизистые оболочки респираторного тракта проникают в организм возбудители туберкулеза, гриппа, кори, краснухи и многих других инфекций.

Пищеварительный тракт. Через пищеварительный тракт проникают возбудители дизентерии, брюшного тифа, холеры, гепатита А и других инфекций.

Кровеносная система является входными воротами для возбудителей, передаваемых через укусы насекомых, при переливаниях крови, инъекциях и других манипуляциях.

Мочеполовая система. Слизистая полового тракта является входными воротами для возбудителей заболеваний, передающихся половым путем (гонорея, сифилис).

В зависимости от механизма передачи, входных ворот инфекции, локализации возбудителя в организме человека инфекционные болезни подразделяются на следующие группы:

-кишечные инфекции;

-инфекции дыхательных путей;

-кровяные инфекции;

-инфекции наружных покровов.

При кишечных инфекциях возбудитель проникает в организм перорально с загрязненными водой и пищей, локализуется в кишечнике и выделяется с фекалиями. К ним относятся брюшной тиф, дизентерия, холера, вирусный гепатит А и другие заболевания.

При инфекциях дыхательных путей возбудитель проникает в организм аэрогенно через слизистые оболочки органов дыхания, локализуется в основном в слизистой оболочке дыхательных путей и выделяется во внешнюю среду с ее секретами во время разговора, кашля, чихания. К этой группе инфекций относятся корь, краснуха, коклюш, грипп и другие заболевания.

При кровяных (трансмиссивных) инфекциях возбудитель попадает непосредственно в кровь (лимфу) от живых членистоногих переносчиков и локализуется в кровяном русле. К таким инфекциям относятся сыпной тиф, малярия, чума, эндемические риккетсиозы, геморрагические лихорадки и другие инфекции.

При инфекциях кожных покровов заражение происходит через кожу или слизистые оболочки при прямом контакте или опосредованно через белье, посуду и другие факторы передачи. При этих инфекциях возбудитель локализуется в коже или слизистых оболочках. К инфекциям кожных покровов относятся венерические болезни, рожа, другие заболевания.

Для предотвращения распространения инфекционных заболеваний среди населения применяют меры, направленные на все звенья инфекционного процесса:

-на источник инфекции;

-на пути и факторы передачи инфекции;

-на восприимчивый макроорганизм.

Мероприятия в отношении источника инфекции включают в себя

472

своевременную диагностику заболеваний, регистрацию, изоляцию и этиотропное лечение больных, выявление и санацию носителей.

Мероприятия в отношении путей и факторов передачи включают комплекс санитарно-гигиенических мероприятий по благоустройству населенных пунктов (улучшение качества водоснабжения), карантинные мероприятия, санитарный надзор за объектами пищевой промышленности, соблюдение правил асептики, антисептики, дезинфекцию, дезинсекцию, дератизацию и другие меры.

В отношении восприимчивого населения проводится специфическая профилактика (вакцинация) с использованием вакцинных препаратов (живых вакцин, убитых вакцин, химических вакцин и анатоксинов), санитарная обработка, медицинское наблюдение, лабораторное обследование.

14.3. Роль микроорганизмов в развитии инфекционного процесса

14.3.1. Патогенность и вирулентность микробов

Микробы, вызывающие инфекционные болезни, называются возбудителями заболеваний. Организм человека или животного, больного инфекционным заболеванием, называется инфицированным. Объекты или предметы внешней среды, на которых присутствуют возбудители инфекционных болезней,

обозначаются загрязненными или контаминированными.

Отличительной чертой возбудителей инфекционных заболеваний является патогенность. Патогенность - это потенциальная способность микроорганизма вызывать развитие инфекционного заболевания.

В зависимости от выраженности патогенных свойств микроорганизмы подразделяются на 3 группы:

-патогенные микробы (безусловно-патогенные) – это микроорганизмы, способные проникать в организм хозяина, размножаться в нем и обязательно оказывать повреждающее действие, то есть вызывать заболевание у человека или животных;

-условно-патогенные микробы - это те свободно живущие микроорганизмы или постоянные обитатели организма хозяина, которые вызывают инфекционный процесс при определенных отягчающих условиях: при проникновении в организм в большом количестве, при попадании в нетипичные (эволюционно не обусловленные) места локализации (необычные входные ворота) или при существенном снижении общей резистентности макроорганизма;

-непатогенные (сапрофитные) микробы – это те микроорганизмы, которые принадлежат к постоянным обитателям организма человека или не вызывают заболеваний при проникновении в макроорганизм из внешней среды. Непатогенные микроорганизмы могут вызвать заболевание у человека либо в случае существенного угнетения защитных механизмов макроорганизма, либо в случае приобретения генов, детерминирующих факторы патогенности бактерий (например, плазмид патогенности).

Как представители разных видов, так и отдельные штаммы микроорганизмов

473

внутри вида могут значительно различаться по степени патогенности. Степень патогенности (или мера патогенности) называется вирулентностью. Вирулентность индивидуальна для каждого штамма.

Вирулентность бактерий определяют в опытах на лабораторных животных и выражают следующими единицами:

-DLm (Dosis letalis minima) - минимальная летальная доза - минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 95% взятых в опыт лабораторных животных;

-DCL (dosis certae letalis) - абсолютно летальная доза - минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 100% взятых в опыт лабораторных животных;

-LD50 - минимальное количество возбудителя, вызывающее гибель 50% взятых в опыт лабораторных животных.

14.3.2. Факторы патогенности микробов

Для проявления своих патогенных свойств микробы обладают специфическими факторами, которые называются факторами патогенности.

По функциональному назначению факторы патогенности бактерий подразделяются на следующие группы (патогенетические факторы):

-факторы адгезии и колонизации (способность бактерий прикрепляться к клеткам макроорганизма, размножаться и заселять поверхность тканей);

-факторы инвазии (способность преодолевать защитные барьеры и распространяться внутрь клеток или вглубь тканей макроорганизма);

-антифагоцитарные факторы (способность препятствовать фагоцитозу);

-токсические факторы (способность продуцировать, накапливать и выделять различные токсины).

Факторы патогенности бактерий можно распределить также на группы в

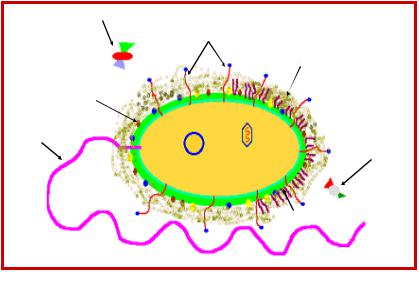

зависимости от локализации в микробной клетке (рисунок 14.12):

-структурные компоненты клетки (пили, капсула, пептидогликан клеточной стенки, белки наружной мембраны, липополисахарид клеточной стенки грамотрицательных бактерий);

-секретируемые компоненты (ферменты агрессии, токсины, выделяемые в среду метаболиты, бактериоцины, секретируемые факторы персистенции).

Структурные факторы могут выполнять функцию адгезии (например, пили) или антифагоцитарную функцию (например, капсула). Секретируемые факторы могут выполнять функцию инвазии (например, ферменты агрессии гиалуронидаза, коллагеназа) или токсическую функцию (например, экзотоксины).

Приближению бактерий к чувствительным клеткам макроорганизма способствуют жгутики и S-образная форма микробных клеток. Жгутики являются органом движения бактерий. Они представляют собой тонкие нити, берущие начало от цитоплазматической мембраны. Длина жгутиков значительно превышает размеры клетки. Толщина жгутиков равна 12-20 нм, длина - 3-15 мкм. В качестве источника энергии при движении жгутиков используется разность потенциалов на цитоплазматической мембране. Скорость вращения жгутика может достигать 100

474

об/с. При наличии у бактерии нескольких жгутиков они начинают синхронно вращаться, сплетаясь в единый пучок (пропеллер). Направление движения клетки зависит от вращения жгутиков по часовой или против часовой стрелки.

S-образная форма некоторых бактерий обеспечивает микробной клетке штопорообразное движение, что позволяет таким бактериям быстро проникать через слой слизи, покрывающей слизистые оболочки хозяина, и достигать поверхности эпителиальных клеток. S-образная форма бактерий характерна для Helicobacter pylori. Такая форма клетки позволяет возбудителю быстро проникнуть сквозь слой слизи, избежать воздействия соляной кислоты и достичь эпителиальных клеток желудка.

Адгезия бактерий (лат. adhaesio - прилипание) обеспечивается специфическими образованиями или химическими веществами на поверхности микробной клетки – адгезинами.

Экзотоксин |

|

|

Пили |

|

Капсула |

Адгезины |

|

Жгутик |

Ферменты |

|

агрессии |

|

ЛПС |

Рисунок 14.12 – Структурные и секретируемые факторы патогенности микроорганизмов.

К адгезинам бактерий относятся:

-пили (фимбрии), содержащие адгезивные белки (интимины);

-тейхоевые и липотейхоевые кислоты грамположительных бактерий;

-капсула и капсуло-подобные субстанции;

-белки наружной мембраны (филаментозный гемагглютинин у возбудителя коклюша, М-протеин стрептококков группы А и др.).

По структуре адгезины бактерий могут быть фимбриальными (например, пили кишечной палочки, М-белок стрептококков) и афимбриальными (например, филаментозный гемагглютинин коклюшного микроба). В частности, основная роль

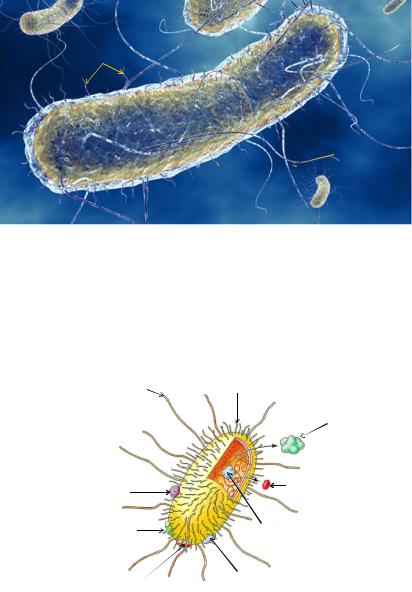

вадгезии кишечной палочки к эпителиальным клеткам принадлежит пилям или фимбриям (рисунок 14.13).

475

Пили

Жгутики

Рисунок 14.13 – Жгутики (орган движения) и пили (адгезины) Escherichia coli.

У Bordetella pertussis основную функцию адгезии выполняет как фимбриальные агглютиногены, так и филаментозный гемагглютинин (рисунок

13.14).

Филаментозный

Фимбриальные |

гемагглютинин |

|

агглютиногены |

||

|

||

|

Коклюшный токсин |

|

Аденилатциклазный |

Трахеальный |

|

|

||

токсин |

цитотоксин |

|

|

||

Пертактин |

Дермонекротический |

|

токсин |

||

|

Эндотоксин

Белок наружной мембраны BrKa

Рисунок 14.14 – Факторы патогенности B. pertussis.

Зачастую адгезия является сигналом к синтезу бактериальных белков, выполняющих функцию инвазии. Их транспорт внутрь эукариотической клетки осуществляет специальная система секреции III типа. Эти белки вызывают полимеризацию актина внутри эукариотических клеток, в результате чего формируются псевдоподии, охватывающие микробную клетку и поглощающие ее. Таким способом бактерия “заставляет” эукариотическую клетку поглотить себя.

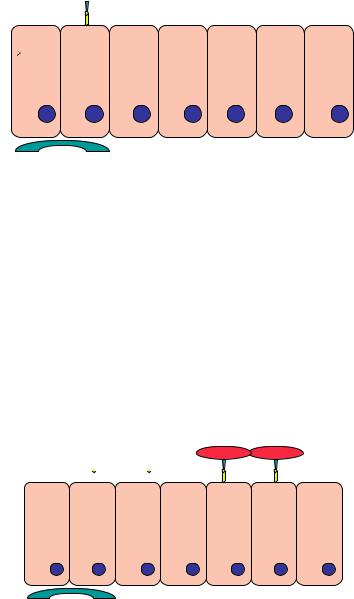

Адгезия осуществляется при условии наличия на клетке хозяина специализированных рецепторов, к которым прикрепляются бактерии. Такими рецепторами могут быть гликолипиды, маннозные остатки, протеингликаны, фибронектин, тейхоевые и липотейхоевые кислоты, белки клеточной стенки бактерий. Инвазивные энтеробактерии в качестве рецепторов используют интегрины эукариотических клеток. Листерии в качестве рецепторов используют кадхерин. Процесс адгезии схематически представлен на рисунке 14.15.

476

Микроорганизмы

Адгезины

Рецепторы

Клетки

хозяина

Соединительнотканные

барьеры

барьеры

Рисунок 14.15 - Схема адгезии бактерий на эукариотических клетках.

Полноценная адгезия бактерий осуществляется именно на тех клетках, на которых имеются соответствующие рецепторы. Со специфичностью адгезии связан микробный тропизм – способность микробов поражать определенные органы и ткани (эпителиальные, нервную и др.).

Колонизация – это расселение микроорганизмов в определенном биотопе хозяина. Колонизации способствуют бактериальные протеазы (блокируют защитную функцию секреторного IgA), бактериоцины, антиоксиданты, сидерофоры. Схематически процесс колонизации представлен на рисунке 14.16.

Микроорганизмы

Адгезины

Адгезины

Рецепторы

Рецепторы

Клетки  хозяина

хозяина

Соединительнотканные

барьеры

барьеры

Рисунок 14.16 - Схематическое изображение процесса колонизации микробами тканей хозяина.

Инвазия – это процесс распространения возбудителя в тканях организма через соединительнотканное межклеточное пространство и пенетрация микробов внутрь клеток хозяина. К факторам инвазии относятся:

-инвазины;

-некоторые ферменты агрессии.

Процесс инвазии схематически представлен на рисунке 14.17.

477

Микроорганизмы  Адгезины

Адгезины  Рецепторы

Рецепторы

Клетки  хозяина

хозяина

Факторы инвазии

Соединительнотканные

барьеры

барьеры

Рисунок 14.17 - Схематическое изображение процесса инвазии микробов в тканях организма.

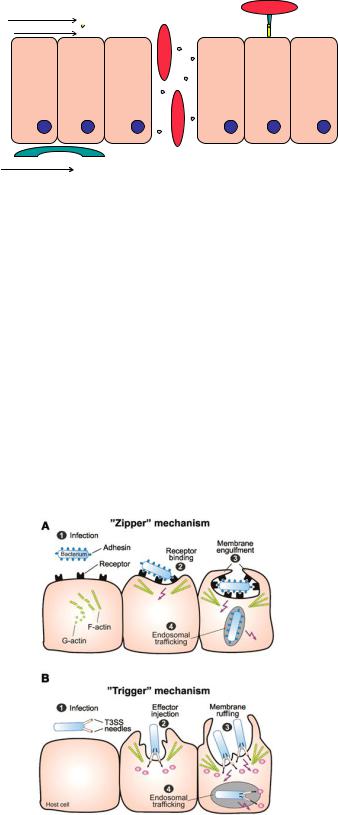

Инвазины - это специализированные белки, которые синтезируются после адгезии и проникают внутрь эукариотической клетки с помощью специальной системы секреции (система секреции III типа). Инвазины, проникшие внутрь эукариотической клетки, “заставляют” ее поглотить микроб. Например, у листерий и йерсиний действует Zipper mechanism - механизм по типу “застежки – молнии”, то есть постепенный захват возбудителя цитоплазматической мембраной эукариотической клетки. У шигелл и сальмонелл действует Trigger mechanism – так называемый спусковой механизм, при котором внутрь эукариотической клетки инъецируются белки – эффекторы, изменяющие цитоскелет клетки хозяина. Эти механизмы инвазии бактерий представлены на рисунке 14.18.

Рисунок 14.18 – Механизмы инвазии бактерий через клетку хозяина. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

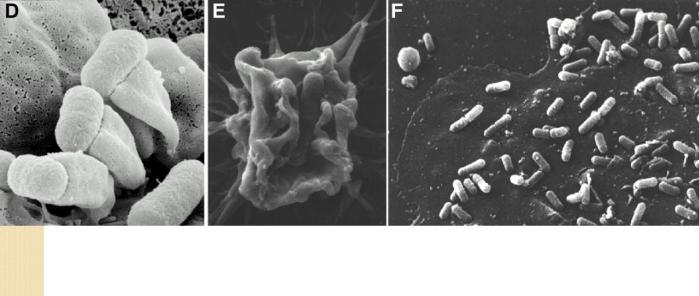

На рисунке 14.19 представлена электронная микрофотография процесса окружения Shigella flexneri цитоплазматическими выростами эукариотической клетки по типу ряби (Trigger mechanism).

Рисунок 14.19 – Поглощение шигелл эукариотическими клетками. Заимствовано из

(D)Сканирующая электронная микрофотография энтеропатогенных

Е. coli, прикрепляющихся к опороподобнымИнтернеткле очным вы-ресурсовостам на . поверхности HeLa клеток. (E) Окружение Shigella flexneri цитоплазматическими выростами клеток (по типу ряби), во время

вторженияИнвазиибактерийчерезв HeLa эпителиальныемежклеточныеклетки. пространства способствуют некоторые ферменты агрессии. К ферментам агрессии бактерий относятся гиалуронидаза, коагулаза, фибринолизин, лецитиназа, коллагеназа, нейраминидаза и др.

Гиалуронидаза - фермент, расщепляющий гиалуроновую кислоту соединительной ткани (преодоление барьера).

Коагулаза - фермент, вызывающий свертывание (коагуляцию) белка (образование сгустка, фибринозной пленки).

Фибринолизин - фермент, лизирующий (растворяющий) фибриновый сгусток.

Лецитиназа (лецитовителлаза) - фермент, расщепляющий лецитин, входящий в состав клеточных мембран. Лецитиназу можно выявить на желточном агаре по формированию радужного венчика вокруг колоний.

Коллагеназа - фермент, разрушающий коллаген мышечных волокон. Нейраминидаза - фермент, расщепляющий сиаловую (нейраминовую)

кислоту, входящую в состав поверхностных рецепторов клетки. Муциназа - фермент, разрушающий муцин (слизь).

Протеазы (эластаза, желатиназа) – ферменты, разрушающие белки. Среди протеаз следует выделить IgA-протеазы, которые осуществляют гидролиз секреторных иммуноглобулинов, обеспечивающих защиту слизистых оболочек. К IgA-протеазам относятся сериновые протеазы Neisseria meningitidis и Haemophilus spp., а также цинк-протеаза Streptococcus spp.

Доставка факторов патогенности на поверхность бактериальной клетки и внутрь эукариотической клетки осуществляется с помощью специализированных систем секреции нескольких типов. В настоящее время у бактерий описано 7 систем секреции. В проявлении патогенных свойств бактерий наибольшее значение имеют системы секреции I и III типов. Например, система секреции I типа осуществляет транспортировку факторов патогенности (альфа-гемолизина кишечной палочки, внеклеточной аденилатциклазы возбудителя коклюша, протеазы синегнойной палочки) с помощью 3-4 вспомогательных молекул, участвующих в образовании трансмембранного канала. Система секреции III типа осуществляет транслокацию эффекторов в цитозоль эукариотической клетки, обусловливая реорганизацию цитоскелета клетки. Присутствует у сальмонелл, шигелл и других патогенов. Описание систем секреции бактерий представлено в разделе 8.

Ферменты патогенности способствуют распространению бактерий в тканях.

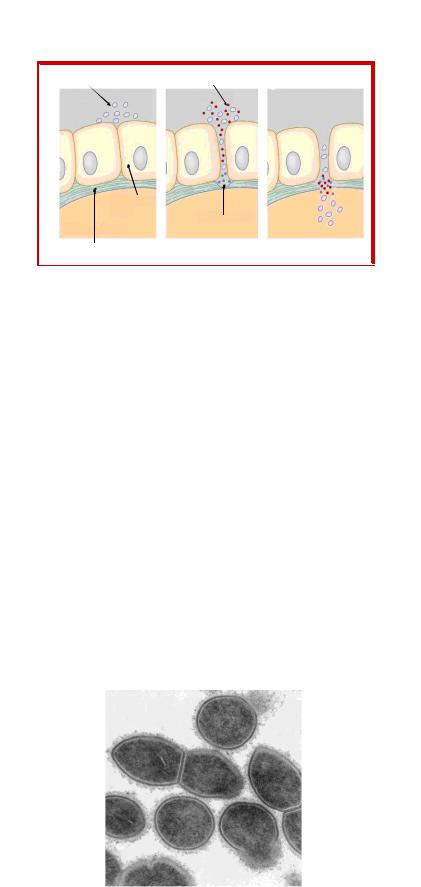

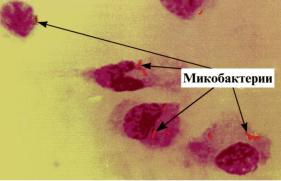

480

Корд-фактор микобактерий выступает в качестве антифагоцитарного фактора после поглощения микроба фагоцитом, он препятствует слиянию фагосомы с лизосомой. В результате этого лизосомальные ферменты не оказывают действия на фагоцитированную микробную клетку. Микобактерии внутри фагосомы продолжают размножаться, то есть отмечается незавершенный фагоцитоз (рисунок

14.22).

Рисунок 14.22 - Незавершенный фагоцитоз микобактерий. Заимствовано из Интернет-ресурсов.

Патогенный бактерии продуцируют и выделяют различные токсины. У одних бактерий токсины в процессе синтеза постоянно выделяются во внешнюю среду без разрушения микробных клеток. Такие токсины называются экзотоксинами. У других бактерий токсины связаны с микробной клеткой и выделяются во внешнюю среду только после разрушения бактерий. Такие токсины называются

эндотоксинами.

Основные свойства экзотоксинов:

1.Экзотоксины синтезируются и выделяются в окружающую среду живыми клетками как грамотрицательных, так и грамположительных бактерий: возбудителем дифтерии, столбняка, ботулизма, сибирской язвы, холеры и других бактерий. Гены, ответственные за синтез экзотоксина, локализуются в плазмидах или профагах, но не в бактериальной хромосоме. Поэтому утрата профага или плазмиды делает клетку нетоксигенной.

2.По химической природе экзотоксины - полипептиды.

3.Экзотоксины термолабильны. Быстро разрушаются при 60°С.

4.Экзотоксины высокотоксичны - вызывают гибель лабораторных животных при введении нескольких микрограммов. Так, в 1 мл ботулинического токсина содержится 1.000000 DLm для морской свинки.

5.Экзотоксины не вызывают лихорадку в организме хозяина.

6.Действие экзотоксинов высокоспецифично, то есть для каждого токсина характерно поражение определенных структур (мишеней), и картина болезни связана с их поражением. Например, экзотоксины ответственны за развитие симптомов дифтерии (возбудитель Corynebacterium diphtheriae), столбняка

(Clostridium tetani), ботулизма (Clostridium botulinum), газовой гангрены.

7.Экзотоксины высоко иммуногенны, то есть являются сильными антигенами и стимулируют образование антител к токсину (антитоксина), которые нейтрализуют токсин.