Герпесвирусы

.pdf

11

Патогенез ветряной оспы, опоясывающего герпеса

Клиника ветряной оспы.

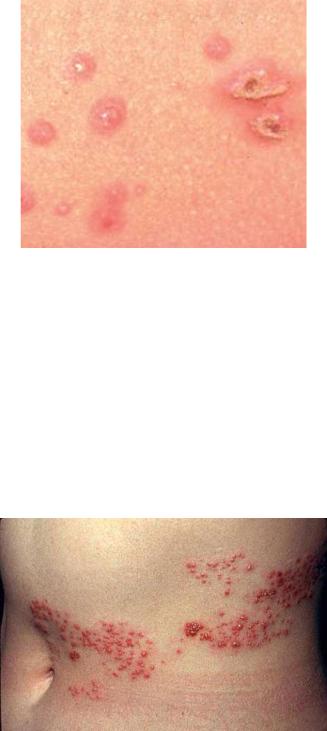

Инкубационный период при ветряной оспе - 2-3 недели. Продромальный период короткий 2-3 суток, характеризуется повышением температуры. В конце продромального периода наблюдаются высыпания везикулярного характера. Период высыпаний. Сыпь похожа на высыпания при натуральной оспе (отсюда произошло название болезни). Сначала сыпь распространяется на туловище, затем на лице, конечностях и слизистых оболочках щек и глотки.

Образовавшиеся круглые пузырьки через 1-3 дня лопаются и подсыхают. После отпадения корочек рубцы не остаются (в отличие от натуральной оспы).

Появление новых элементов происходит волнообразно. Высыпания сопровождаются лихорадочной реакцией. Высыпания продолжаются до 8 суток и более. Поэтому на различных участках тела можно увидеть одновременно все стадии сыпи - от папулы до везикулы и корочки

12

(полиморфизм сыпи). Общая продолжительность болезни составляет 2-3 недели.

Опоясывающий герпес развивается в результате реактивации вируса, сохраняющегося длительное время в нервных ганглиях. Реактивация вируса возможна при переохлаждении, травме, снижении иммунитета и других условиях. Заболевание начинается с повышения температуры, после чего возникают сильные боли в той области кожи или слизистых оболочек, которая иннервируется пораженным ганглием. Через несколько дней после этого появляются высыпания пузырьков на коже головы (краниальный зостер), шеи, туловища (торакальный зостер) по ходу нервов.

Заболевание развивается у лиц, ранее перенесших ветряную оспу. Для окружающих лиц больные с опоясывающим герпесом мало заразны, но у детей, ранее не болевших ветряной оспой и контактировавших с больными опоясывающим герпесом, может развиться типичная ветряная оспа.

Иммунитет. После переболевания ветряной оспой развивается пожизненный клеточно-гуморальный иммунитет. Он препятствует

13

повторному заражению вирусом ветряной оспой, но не препятствует реактивации вируса и развитию опоясывающего герпеса.

Диагностика. Типичные случаи заболевания диагностируются по клиническим симптомам. Лабораторная диагностика проводится в отдельных случаях. Материал для исследования – содержимое везикул. Метод диагностики – выделение вируса в культуре клеток эмбриона человека. В зараженных клетках выявляются характерные внутриядерные включения. Применяют также ИФА и ПЦР.

Лечение ветряной оспы. Применяют ацикловир, видарабин, интерфероны, иммуномодуляторы. Элементы сыпи смазывают 1-2%- ными растворами перманганата калия или бриллиантового зеленого.

ВРоссийской Федерации зарегистрированы и применяются вакцины Окавакс, Варивакс и Варилрикс. Вакцины применяется однократно в возрасте старше 12 месяцев. Вакцинация проводится по желанию родителей.

Вочагах ветряной оспы ослабленным детям можно вводить препараты иммуноглобулина, приготовленного из сыворотки больных опоясывающим лишаем в стадии реконвалесценции.

Больных детей изолируют. Контактировавших с больными детей разобщают.

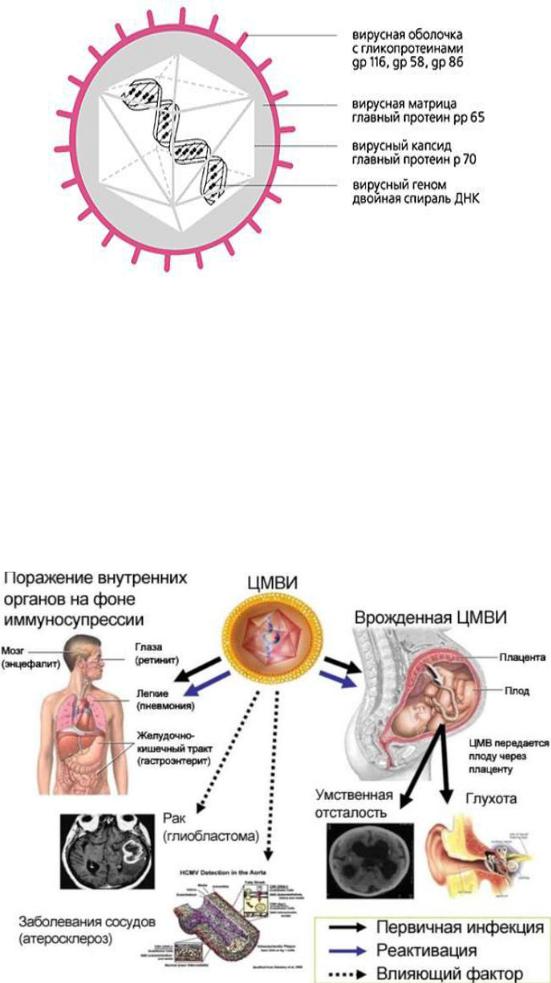

Цитомегаловирус или вирус цитомегалии - ЦМВ (от греч. cytos -

клетка, megas - большой), вызывает инфекцию только у человека с поражением многих органов и тканей. Цитомегаловирусная инфекция протекает разнообразно - от пожизненной латентной инфекции до тяжелой острой генерализованной формы с летальным исходом.

Таксономическое положение.

ЦМВ относится к семейству Herpesviridae подсемейству

Betaherpesvirinae роду Cytomegalovirus виду цитомегаловирус (ЦМВ) или герпесвирус человека типа 5 (ГВЧ-5)

Цитомегаловирус имеет суперкапсидную оболочку с гликопротеинами gp116, gp58, gp86; матриксный белок (протеин p65); капсид (протеин p70) и геном (двойная спираль ДНК).

14

Эпидемиология. ЦМВ-инфекция широко распространена. Более 60% населения имеют антитела против цитомегаловируса. Острая инфекция проявляется у 95% лиц с СПИД. Механизмы передачи вируса - контактно-бытовой, респираторный, иногда фекально-оральный. Источник инфекции - человек, больной острой или латентной формой. Заражение происходит через кровь, слюну, мочу, сперму, грудное молоко и др. Входными воротами инфекции служат кожа, слизистые оболочки дыхательных путей и плацента (врожденная цитомегалия). Инфицирование может быть при половых контактах, переливании крови и трансплантации органов. ЦМВ обладает полигистиотропностью.

15

Особенности цитомегаловируса:

-медленная репликация вируса, обусловливающая длительный инкубационный период;

-низкая патогенность вируса;

-способность подавлять клеточный иммунитет в результате репликации вируса в лимфоцитах (Т-хелперах);

-пожизненная персистенция в организме хозяина;

-периодическая реактивация вируса.

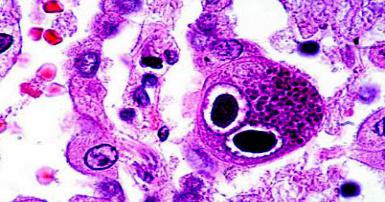

Патогенез и клиника. Болезнь развивается в результате первичного инфицирования цитомегаловирусом. Вирус реплицируется в любых клетках организма человека (эпителиальных, эндотелиальных, нейроглиальных, мышечных клетках, фибробластах, лейкоцитах, макрофагах, Т-лимфоцитах). Первоначально формируется латентная инфекция, сохраняющаяся на протяжении всей жизни. Реактивация вируса нередко происходит у беременных, у лиц после переливания крови, трансплантации органов и при других состояниях, сопровождающихся снижением иммунитета. Наибольшую опасность представляет врожденная ЦМВ-инфекция. При этой форме развиваются гепатоспленомегалия, желтуха, кахексия, микроцефалия и другие пороки, приводящие к смерти. Вирус потенциально может вызывать опухоли. ЦМВ - инфекция - одно из часто встречающихся ВИЧ - ассоциированных заболеваний.

Инкубационный период не установлен, так как инфекция чаще протекает в латентной форме.

Диагностика. Экспресс диагностика ЦМВ-инфекции основана на микроскопическом исследовании мазков-отпечатков или соскобов, взятых из основания везикулярных поражений и окрашенных по Романовскому-Гимзе. При этом выявляются гигантские многоядерные клетки с внутриядерными включениями. Эти клетки напоминают “глаз совы”.

16

Иммунитет. Формируется гуморальный и клеточный иммунитет, однако вируснейтрализующие антитела не препятствуют сохранению вируса в организме.

Лечение. Для лечения применяют аналоги нуклеозидов (ацикловир, ганцикловир, фоскарнет и др.), иммуномодуляторы (интерферон, левамизол и др.) и индукторы интерферона (полудан и др.), а также нормальный иммуноглобулин человека.

Профилактика. Специфические методы профилактики отсутствуют. Необходимо оберегать лиц с ослабленным иммунитетом от контактов с инфицированными лицами, детьми с врожденной цитомегалией, которые могут до 5 лет выделять вирус в окружающую среду. При рождении ребенка с врожденной цитомегалией повторная беременность может быть рекомендована не ранее чем через два года (срок персистенции вируса).