Безопаность жизнедеятельности

.pdfренасыщению продуктов питания токсичными веществами, нарушает способность почв к фильтрации, ведет к загрязнению водоемов, особенно в паводковый период.

Пестициды, применяемые для защиты растений от вредителей, опасны и для человека. Установлено, что от прямого отравления пестицидами в мире ежегодно погибает около 10 тыс. чел., гибнут леса, птицы, насекомые. Пестициды попадают в пищевые цепи, питьевую воду. Все без исключения пестициды обнаруживают либо мутагенное, либо иное отрицательное воздействие на человека и живую природу.

Техногенные аварии и катастрофы. До середины XX в. человек не обладал способностью инициировать крупномасштабные аварии

икатастрофы и тем самым вызывать необратимые экологические изменения регионального и глобального масштабов, соизмеримые со стихийными бедствиями.

Появление ядерных объектов, высокая концентрация прежде всего химических веществ и рост их производства сделали человека способным оказывать разрушительное воздействие на экосистемы. Примером тому служат трагедии в Чернобыле, Бхопале. Огромное разрушительное воздействие на биосферу оказывают испытания ядерного

идругих видов оружия (г. Семипалатинск, о. Новая Земля).

Из сказанного видно, что XX столетие ознаменовалось потерей устойчивости в таких процессах, как рост населения Земли и его урбанизация. Это вызвало крупномасштабное развитие энергетики, промышленности, сельского хозяйства, транспорта, военного дела и обусловило значительный рост антропогенного и техногенного воздействий. Во многих странах такие воздействия продолжают нарастать

ив настоящее время. В результате активной техногенной деятельности человека во многих регионах нашей планеты разрушена биосфера

исоздан новый тип среды обитания — техносфера.

Техносфера — среда обитания, возникшая с помощью прямого или косвенного воздействия людей и технических средств на природную среду с целью наилучшего соответствия среды социально-экономическим потребностям человека. Техносфера — детище XXв., приходящее на смену биосфере.

Создавая техносферу, человек стремился к повышению комфортности среды обитания, росту коммуникабельности, обеспечению защиты от естественных негативных воздействий. Все это благоприятно отразилось на условиях жизни и в совокупности с другими факторами (улучшение медицинского обслуживания и др.) положительно сказалось на продолжительности жизни людей.

11

Однако созданная руками и разумом человека техносфера, призванная максимально удовлетворять его потребности в комфорте и безопасности, не оправдала во многом надежды людей. Появившиеся производственная и городская среды обитания оказались далеки по уровню безопасности от допустимых требований.

Появление техносферы привело к тому, что биосфера во многих регионах нашей планеты стала активно замещаться техносферой. Из табл. В.1 видно, что на планете осталось мало территорий с ненарушенными экосистемами. В наибольшей степени экосистемы разрушены в развитых странах — в Европе, Северной Америке, Японии. Здесь естественные экосистемы сохранились в основном на ограниченных площадях и представляют собой небольшие пятна биосферы, окруженные со всех сторон нарушенными деятельностью человека территориями, и поэтому подвержены сильному техносферному давлению.

Т а б л и ц а |

В.1. Состав площадей на некоторых континентах Земли |

|||

|

|

|

|

|

Континент |

|

Ненарушенная терри- |

Частично нарушенная |

Нарушенная террито- |

|

|

тория, % |

территория, % |

рия, % |

Европа |

|

15,6 |

19,6 |

64,8 |

Азия |

|

43,6 |

27,0 |

29,4 |

Сев. Америка |

|

56,3 |

18,8 |

24,9 |

Аналогичная ситуация складывается и в мегаполисах. Так, например, в Москве (данные 2000 г.) территория занята следующим обра-

зом:

Вид использования |

Доля,% |

Жилые и нежилые строения, объекты экономики и т. п |

52,9 |

Зеленые насаждения |

34,2 |

Транспортные магистрали |

10,0 |

Водоемы |

2,9 |

Кновым техносферным относятся условия обитания человека

вгородах и промышленных центрах, производственные, транспортные и бытовые условия жизнедеятельности. Практически все урбанизированное население проживает в техносфере, где условия обитания существенно отличаются от биосферных.

Интенсивное развитие техносферы во второй половине XX в. не только породило новую для человека среду обитания, но и поставило перед ним задачу обеспечения своей безопасности в этих новых условиях.

12

В итоге эволюции история человечества породила очередной парадокс — в течение многих столетий люди совершенствовали технику, чтобы обезопасить себя от естественных опасностей, а в результате пришли к наивысшим техногенным опасностям, связанным с производством и использованием техники и технологий.

В.З. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ УЧЕНИЯ О БЖД

Причины возникновения и формирования учения о БЖД в России — это потребности общества и человека в защите от опасностей.

Потребности общества:

—сохранение здоровья и трудоспособности членов общества;

—защита членов общества от естественных опасностей;

—. сохранение или рациональный рост численности членов общества в условиях воздействия опасностей от внешних причин.

Потребности человека:

—употребление качественных продуктов, питьевой воды, атмосферного воздуха;

—защита жизни и здоровья от внешних опасностей среды обита-

ния;

—стремление к повышению СПЖ;

—другие (см. классификацию потребностей).

Стремление к сохранению здоровья, активной деятельности и долгой жизни является одной из важнейших потребностей и функций человека на всех этапах его эволюции. Цицерон утверждал: «Прежде всего каждому виду живых существ природа даровала стремление защищаться, защищать свою жизнь».

По значимости потребность в обеспечении безопасности всегда занимала и занимает ведущее место после первоочередной потребности человека в обеспечении себя и своих близких пищей, водой и воздухом.

На рис. В.4 показана классификация потребностей человека, предложенная А. Маслоу (1954). На схеме все потребности размещены в иерархическом порядке, причем потребность в безопасности, следуя непосредственно за физиологическими потребностями, присущими всему живому, является первой потребностью, удовлетворение которой требует чисто человеческого качества — разума. Разум нужен для предвидения развития событий и последствий своих действий, без чего обеспечение безопасности просто невозможно.

Многие человеческие потребности выросли из потребности в безопасности, и прежде всего потребность в социальных связях, в объе-

13

л

Развитие (духовное развитие личности)ч

Уважение \ / (одобрение, \

признание сообщества)

/ Социальные связи \ (включенность в сообщество, любовь близких)

Безопасность

Физиологические потребности (голод, жажда, продолжение рода)

Рис. В.4. Классификация потребностей человека по А. Маслову (1954)

динении людей в сообщество, которое повышает безопасность каждого его участника. При этом возникает общий интерес участников в безопасности самого сообщества, повышающий исходную личную потребность каждого в безопасности.

Средняя продолжительность жизни (СПЖ) людей. Степень удовлетворения потребности человека в безопасности оценивается во многом продолжительностью его жизни. Бесспорно, что чем выше качество среды обитания и стремление человека к здоровому и безопасному образу жизни, тем большая продолжительность жизни будет достигнута. В любом государстве СПЖ людей является интегральным критерием благополучия населения.

В повышении средней продолжительности жизни людей всегда занимала и занимает важное место их защита от опасностей. Начиная с этапа появления первобытного человека (около 700 тыс. лет до н. э.) идо конца этапа аграрной революции (середины XIX в. н. э.) человек и общество во многом интуитивно решали проблемы своей безопасности, создав простейшие средства защиты от естественных опасностей. На этом этапе были созданы: одежда, жилище, средства и орудия защиты от негативных воздействий природы и общества; позднее были разработаны безопасные приемы и комфортные условия деятельности; сформулированы представления о здоровом образе жизни и многое другое. Конечным итогом этой поистине титанической деятельности явилось увеличение средней продолжительности жизни людей из поколения в поколение:

14

|

|

Век |

СПЖ,лет |

Медный, бронзовый, |

железный |

30 |

|

К |

началу XIX в |

|

35...40 |

В |

конце XX в |

|

60...63 |

|

Экономика и |

СПЖ. Современная |

статистика свидетельствует |

о том, что средняя продолжительность жизни населения всех стран неразрывно связана с реальным доходом на душу населения. Это убедительно подтверждают данные по странам Восточной Европы, приве-

денные в табл. В.2 |

(данные ООН, 2000 г.). |

|

|

Т а б л и ц а |

В.2. Доходы населения в Восточной Европе |

||

|

|

|

|

Страна |

|

Доход, дол. США/чел. |

СПЖ, лет |

Словения |

|

953 |

74,5 |

Хорватия |

|

640 |

72,8 |

Польша |

|

430 |

72,5 |

Чехия |

|

336 |

73,9 |

Венгрия |

|

320 |

70,9 |

Словакия |

|

259 |

73 |

Румыния |

|

128 |

70 |

Болгария |

|

112 |

71,1 |

Россия |

|

97 |

66,6 |

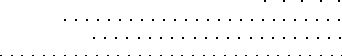

Уровень доходов населения страны влияет также и на число преждевременных смертей (рис. В.5). Повышая доходность населения, можно существенно уменьшить смертность населения и увеличивать продолжительность жизни людей.

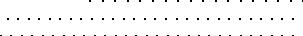

Средняя продолжительность жизни россиян. О существенном влиянии ухудшения экономического состояния стран и снижения уровня социального обеспечения населения на среднюю продолжительность жизни свидетельствуют процессы, происходящие в России с начала перестройки. Начиная с 1986 по 1993 г. в стране средняя продолжительность жизни у мужчин снизилась с 66,6 года до 59 Д года, т. е. на 7,5 лет, а у женщин — с 76,6 до 72 лет (рис. В.6).

Основными причинами резкого падения СПЖ населения России

вэтот период явились:

—снижение ВВП (валовой внутренний продукт) на душу населения (за годы перестройки ВВП в России снизился почти на 50 %);

—ухудшение медицинского обслуживания;

—ухудшение состояния среды обитания;

—несоблюдение норм здорового образа жизни;

—снижение требования безопасности в трудовой сфере.

15

10

|

<L> |

|

|

|

C O S |

|

|

||

& fci |

|

|

||

иs |

|

|

||

g |

g |

|

|

|

S & |

|

|

||

Я |

о |

|

|

|

Sg |

|

|

||

3 |

о |

|

12 |

|

я |

10 |

|||

|

||||

Я4 |

Доход на человека в год, тыс. дол. Канады (1982) |

|||

|

||||

Рис. В.5. Показатели преждевременной смертности от уровня доходов населения:

Великобритания 1971 г., только женщины; X — Канада 1971 г., городское население

Годы

Рис. В.6. Средняя продолжительность жизни населения России:

1 — женщины; 2 — мужчины

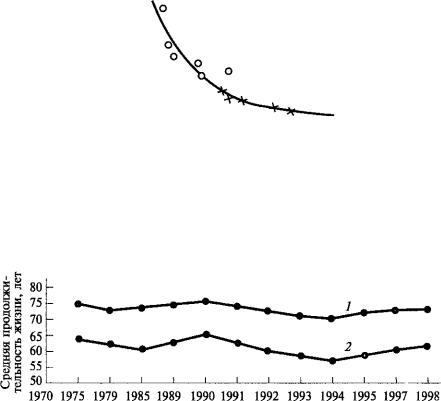

Народонаселение России. Показатели состояния народонаселения России приведены в табл. В.З. Снижение СПЖ россиян неизбежно привело к снижению их численности. Начиная с середины 1990 г. в России наблюдается спад численности населения (рис. В.7). Известно, что численность населения любой страны определяется естественным приростом, смертностью и миграцией ее населения.

К2000 г. прирост и смертность населения России были таковы, что

вкаждой 1000 человек населения ежегодно умирали около 15, а рождались всего 9 человек (рис. В.8), поэтому Россия теряла около 800 — 900 тыс. чел. из общей численности населения ежегодно. В настоящее

16

время эта ситуация практически не меняется. Прогноз численности населения России на ближайшие годы, показанный на рис. В.9, свидетельствует о его кризисном положении.

Т а б л и ц а |

В.З. Показатели состояния народонаселения России (1980—2000) |

||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

Показатели |

1980 |

1985 |

1990 |

1995 |

1998 |

2000 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Численность |

населения, |

138,8 |

143,5 |

148,2 |

147,6 |

146,3 |

145,0 |

млн чел. |

|

|

|

|

|

|

|

СПЖ |

|

67,6 |

69,2 |

69,2 |

64,6 |

67 |

66,6 |

Численность |

пенсионе- |

23,1 |

25,6 |

28,2 |

30,2 |

30,5 |

307 |

ров, млн чел. |

|

|

|

|

|

|

|

Численность родившихся, |

2,2 |

2,38 |

1,99 |

1,37 |

129 |

1,26 |

|

млн чел./год |

|

|

|

|

|

|

|

Численность |

мигрантов |

|

|

|

|

|

|

тыс. чел: |

|

|

|

|

|

|

|

прибыло |

|

876,4 |

877,1 |

913,2 |

842,1 |

495,3 |

— |

убыло |

|

780,7 |

705,1 |

729,5 |

339,6 |

216,7 |

— |

прирост |

|

95,7 |

172,0 |

183,7 |

502,5 |

278,6 |

— |

Численность |

умерших, |

1,53 |

1,63 |

1,66 |

2,20 |

1,99 |

2,22 |

млн чел./год |

|

|

|

|

|

|

|

В табл. В.4 для сравнения приведены значения коэффициентов рождаемости, смертности и естественного прироста населения некоторых стран мира. Ряд европейских стран (Италия, Румыния и др.) имеют так же, как в России отрицательный естественный прирост на-

17

|

|

20 |

|

|

|

|

Рис. В.8. Изменения коэф- |

|

|

|

|

|

|

фициентов рождаемости |

|

I |

|

15 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

(КР), смертности (КС) и |

||

сг |

|

|

|

|

|

|

естественного прироста |

|

|

|

|

|

|

(ЕП1000) в конце XX столе- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

10 |

|

|

|

|

тия: |

|

|

|

|

|

|

1 — коэффициент смертности; |

|

|

|

|

|

|

|

2— коэффициент рождаемости; |

|

i |

|

|

|

|

3— коэффициент прироста |

||

§ |

|

5 |

|

|

|

|

|

й |

о |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Q |

-10 |

1992 |

1994 |

1996 |

1998 |

1999 2000 Годы |

|

|

|

1990 |

|||||

Численность населения, млн чел.

146,2

143,6

18 |

17 |

>7 |

15,3 |

15,9 |

|

|

|

|

|

|

|

||||

2000 |

ПР,ПИ.т.П |

2025 |

Годы |

||||

2005 |

|

2010 |

2015 |

2020 |

|||

Рис. В.9. Демографический прогноз для России:

• — доля детей в возрасте до 15 лет, %; Q — доля пожилых в возрасте 60 лет и старше, %

Основные формальные причины снижения численности населения в России следующие:

—низкая рождаемость: на уровне в среднем 1,17 ребенка на семью, обусловленная низким уровнем экономического и социального обеспечения населения, слабостью семейных отношений, высоким уровнем абортов, высокой смертностью населения в репродуктивном возрасте и рядом других причин;

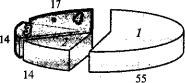

—высокая смертность (рис. В. 10): основные причины — болезни кровообращения, травмы и отравления. На их долю приходится соответственно 55,14 иД4 % об общей смертности народонаселения.

Рождаемость. Проблемы низкой рождаемости связаны прежде всего с качественными и количественными показателями уровня жизни и поведения репродуктивной части населения страны. Коли-

18

чество мужчин и женщин, соотношение полов, численность семей и разводов — важнейшие показатели, определяющие рождаемость населения страны.

Т а б л и ц а |

В.4. Коэффициенты рождаемости, смертности и естественного |

|||||

прироста населения в некоторых странах мира (1990—1993) |

|

|||||

|

(данные Госкомстата России) |

|

|

|||

Страна |

|

KP |

|

КС |

ЕП„ |

|

|

1990 |

1993 |

1990 |

1993 |

1990 |

1993 |

Мексика |

31,2 |

32.5 |

|

4.8 |

26,2 |

27,7 |

Аргентина |

20,9 |

19,8 |

|

7.9 |

12,9 |

11,9 |

Китай |

21Д |

18,1 |

6,7 |

6,6 |

14,4 |

11.5 |

Бразилия |

16,7 |

16,2 |

5,9 |

5,6 |

10,8 |

10.6 |

Австрия |

15,4 |

14,7 |

7 |

6,9 |

8,4 |

7,8 |

США |

16,6 |

15.6 |

8,6 |

8,8 |

8,0 |

6,8 |

Италия |

9,8 |

9,4 |

9,3 |

9,5 |

0,5 |

-0,1* |

Румыния |

13.6 |

11,0 |

10,6 |

11,6 |

3 |

-0,6 |

Германия |

ц 4** |

9,8 |

11,5** |

11,1 |

- 0 , 1 * * |

-1,3 |

Болгария |

11.7 |

10,0 |

12,1 |

12,9 |

- 0 , 4 , |

-2,9 |

Венгрия |

12,1 |

11,4 |

14.1 |

14,6 |

- 2 |

-3,2 |

Россия |

13,4 |

9 |

11.2 |

15,7*** |

2,2 |

|

Россия (1995) |

|

9,3 |

|

15,0 |

-5,7 |

|

Россия (1996) |

|

8,9 |

|

14,3 |

-5,4 |

|

*(—) — естественная убыль.

**Данные приведены по бывшей ФРГ.

***^994 г

KP — коэффициент рождаемости, равный численности родившихся в группе из 1000 чел ./год; КС — коэффициент смертности, равный числу умерших в группе из 1000 чел./год; ЕП1()00 = KP — КС — коэффициент естественного прироста.

В 2001 г. 145-миллионное население России состояло из 29 млн детей, 30 млн пенсионеров, 17 млн алкоголиков и 9 млн инвалидов. На здоровую, репродуктивную часть приходилось менее половины ее

Рис. B.10. Причины смертности народонаселения России, % (данные 1993 г.):

^ — болезни кровообращения; 2 — отравления; 3 — травмы; 4 — прочие причины

19

населения, однако и она не обладала способностью к оптимальной рождаемости из-за высокой смертности мужчин репродуктивного возраста.

Экономическое и социальное положение репродуктивной части населения России было таково, что оно слабо стимулировало стремление семейных пар к значительному количеству детей. Один, максимум два ребенка — наиболее распространенная семейная ситуация.

Это во многом объясняет и многочисленность абортов в России по сравнению с европейскими странами и США. Число абортов (смертность до рождения) в России в последние годы (1992—1999) неуклонно снижается с 3265,7 тыс. в 1992 г. до 2059,7 тыс. в 1999 г. В то же время число абортов на 100 родов в России примерно равно 200. В США, Германии, Франции и ряде других стран оно значительно меньше — от 15 до 30.

Смертность. В 1990 г. в России умерло 1 655 993, а в 2000 г. — 2 217 062 человек. Причины смерти принято разделять на естественные (старость, болезни) и внешние (травмы, отравления и т. п.). Для России их соотношение обычно составляло 5 : 1 . Однако в 1993 г. практически половина потерь населения России была обусловлена смертностью от травм и отравлений (см. рис. В. 10).

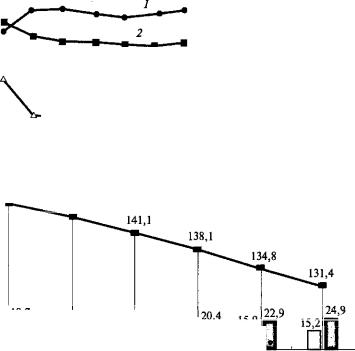

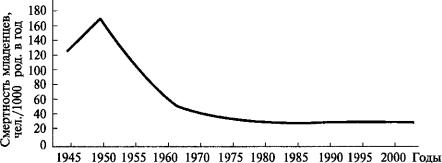

Различают дорепродуктивный, репродуктивный и пострепродуктивный периоды жизни человека. Такие показатели, как младенческая (рис. В.11) и детская смертность во многом определяют потери населения в дорепродуктивный период жизни.

Младенческая смертность (смертность в первый год жизни) в России в 1998 г. составила 16,5 чел. на 1000 родившихся, в Японии (1997) — всего 3,7. Смертность малышей в России от несчастных случаев также высока и составляет 0,992, в Японии — 0,233.

Рис. В.11. Младенческая смертность в России

20