- •Тема 7 асинхронные двигатели

- •Установочная лекция 9 (2 ч)

- •Содержание

- •7.1. Назначение, устройство и принцип действия ад

- •7.1.4. Принцип действия ад основан на взаимодействии в. М. П. Статора с токами, индуктируемыми вращающимся полем статора в проводниках ротора.

- •7.2. Скольжение и частота вращения ад

- •7.3. Полна схема замещения фазы ад и ее векторная диаграмма

- •7.4. Электромагнитный момент, механическая и рабочие характеристики ад

- •7.4.2. Электромагнитный момент ад. Электромагнитный момент, развиваемый ротором, определяется основным магнитным потоком Фmр ад и током i2 ротора:

- •Умножив и разделив правую часть уравнения на ω1, получим

- •7.5. Пуск в ход и регулирование частоты вращения ад

- •7.5.1. Способы пуска асинхронных двигателей. При пуске двигателя в ход по возможности должны удовлетворяться следующие требования:

- •7.5.3. Пуск при пониженном напряжении. Такой пуск применяют для ад с кз ротором большой мощности. Понижение напряжения осуществляют:

- •Вопросы для самоконтроля

Тема 7 асинхронные двигатели

В теме 7 рассмотрено: назначение, устройство и принцип действия асинхронных двигателей (АД), схемы замещения фаз статора и ротора двигателей, их механические и рабочие характеристики. Изложены способы пуска в ход и регулирования частоты вращения АД.

Установочная лекция 9 (2 ч)

Дидактические единицы:

7.1. Назначение, устройство и принцип действия АД.

7.2. Скольжение и частота вращения ротора АД.

7.3. Схема замещения АД и ее векторная диаграмма.

7.4. Электромагнитный момент, механическая и рабочие характеристики АД.

7.5. Пуск в ход и регулирование частоты вращения АД.

Содержание

7.1. Назначение, устройство и принцип действия ад

Асинхронные электрические двигатели ¾ это машины переменного тока, у которых частота вращающегося магнитного поля статора и частота вращения ротора не совпадают.

Асинхронные двигатели (АД) преобразуют электрическую энергию в механическую и являются потребителями электрической энергии (рис. 7.1а). Первый асинхронный двигатель был сконструирован в 1889 г. русским инженером М. О. Доливо-Добровольским.

Асинхронные трёхфазные двигатели ¾ самые распространённые из всех видов электрических машин. Это объясняется тем, что они просты по конструкции, дёшевы, надежны в работе, имеют высокий КПД при номинальной нагрузке, выдерживают значительные перегрузки, не требуют сложных пусковых приспособлений.

Наряду с преимуществами АД имеют ряд недостатков, основными из которых являются: низкий коэффициент мощности (соsφ0) при неполной нагрузке (при ХХ соsφ0 = 0,2-0,3), большой пусковой ток, низкий КПД при малых нагрузках, относительная сложность и неэкономичность регулирования их эксплуатационных характеристик и, в первую очередь, механических характеристик.

Асинхронные двигатели с короткозамкнутым (КЗ) (серии АК, рис. 7.1б) и с фазным (серии АО, рис. 7.1в) роторами разрабатывались и выпускались в нашей стране в виде единых серий: А, АО (1949-1951 годы), А2, АО2 мощностью 0,6-100 кВт (1958-1960 годы), А, АК (100-1000 кВт, 1952-1956 годы), А2, АК2 (100-1000 кВт, 1964-1965 годы), А3, АО3 (132-500 кВт), 4А и АИ (АИР) (0,06-400 кВт до настоящего времени).

В последние годы в России освоен выпуск новых серий асинхронных двигателей: RА (0,37...100 кВт), 5А (0,37...400 кВт) и 6А. Выпускаются также АД большой мощности с КЗ ротором серий АТД4, А4, ДА и др. (500...8000 кВт) на напряжения 6 кВ и 10 кВ и синхронные частоты n1 вращения 1500, 750, 600 и 500 об/мин, и с фазным ротором серий АОК2, АОК (200...500 кВт), АКСБ (600...1000 кВт), ВАК3 (1600 и 3400 кВт, n1 = 1000 об/мин) на напряжение 6 кВ, и микродвигатели серий АИР, УАД, 5АЕУ и др. мощностью до 600 Вт.

7.1.1. Устройство АД. Основными частями АД являются статор (неподвижная часть машины) и ротор (подвижная часть), отделённые друг от друга воздушным зазором (0,3-0,5 мм и до 1,5-2 мм у высоковольтных машин большой мощности). Их сердечники собраны из листов электротехнической стали. На внутренней части поверхности статора и на внешней ротора выштампованы пазы, в которые уложены обмотки. Сердечник статора помещен в корпус, который является внешней частью двигателя. Сердечник ротора укреплён непосредственно на валу двигателя или на ступице, надетой на вал. Обмотка статора обычно выполняется трёхфазной, состоящей из трёх самостоятельных катушек, сдвинутых в пространстве одна относительно другой на 120° (рис. 7.2). Обмотка статора обычно выполняется трёхфазной, состоящей из трёх самостоятельных катушек, сдвинутых в пространстве одна относительно другой на 120° (рис. 7.2).

В

двигателях низкого напряжения (до 1000

В)

концы каждой фазы обмотки статора

присоединены к клеммам,

которые расположены на

щитке,

укреплённом на корпусе двигателя, и

обозначены соответственно: С1−С4

(фаза

А),

С2−С5

(фаза

В)

и С3−С6

(фаза

С)

(рис. 7.3). Это даёт возможность в зависимости

от величины напряжения сети (например,

380 или 220 В) соединять

обмотку статора звездой (рис.

7.3а)

или треугольником

(рис. 7.3б)

для того, чтобы в обоих случаях фазное

напряжение обмотки было номинальным

(в данном примере равным 220 В).

В

двигателях низкого напряжения (до 1000

В)

концы каждой фазы обмотки статора

присоединены к клеммам,

которые расположены на

щитке,

укреплённом на корпусе двигателя, и

обозначены соответственно: С1−С4

(фаза

А),

С2−С5

(фаза

В)

и С3−С6

(фаза

С)

(рис. 7.3). Это даёт возможность в зависимости

от величины напряжения сети (например,

380 или 220 В) соединять

обмотку статора звездой (рис.

7.3а)

или треугольником

(рис. 7.3б)

для того, чтобы в обоих случаях фазное

напряжение обмотки было номинальным

(в данном примере равным 220 В).

7.1.2. Вращающееся магнитное поле (в. м. п.) статора. При подключении двигателя к трехфазной сети в обмотках статора протекают токи ia, ib и ic (рис. 7.4а). МДС каждой обмотки создаёт магнитный поток, вектор которого совпадает с осью соответствующей катушки. Если ток ia = Im, то ток ib = ic = Im/2 (при t = t1, рис. 7.4а).

При этом вектор результирующего магнитного потока Фmp = Фma + Фmb + Фmc совпадает с осью катушки С1 − С4 (фаза А) (рис. 7.4б). В моменты времени t = t2 и t = t3 (см. рис. 7.4a) результирующий вектор Фmp будет совпадать с осями катушек соответственно С2 − С5 (фаза В) и С3 − С6 (фаза С) (рис. 7.4в). Очевидно, что за один период Т изменения напряжения сети (см. рис. 7.4а) вектор Фmp результирующего магнитного поля сделает один оборот.

Таким образом, МДС трёх обмоток статора, расположенных в пространстве под углом 120° друг к другу, при подключении их к трёхфазной сети синусоидального тока создают в. м. п., аналогичное по форме магнитному полю вращающегося двухполюсного магнита (с одной парой р полюсов) с подобным распределением магнитной индукции на полюсах.

В общем случае частота вращения n1 в. м. п. (называемая синхронной частотой вращения в. м. п. статора) зависит от частоты напряжения сети f1 и числа пар р полюсов, определяемого числом катушек статора, т.е.

Так как число пар полюсов р натурального ряда (р = 1, 2, 3, 4 и т.д.), то при f1 = 50 Гц возможны следующие значения n1: 3000, 1500, 1000, 750 об/мин и т.д., т.е. для двухполюсной машины (при трёх статорных катушках р = 1) n1 = 60f1 = 3000 об/мин; для четырёхполюсной машины (при шести статорных катушках р = 2) n1 = 60f1/р = 60×50/2 = 1500 об/мин и т.д.

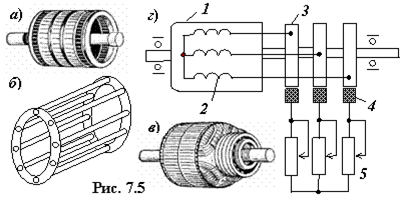

7 .1.3.

Устройство обмоток роторов АД.

Обмотка

ротора может быть выполнена

короткозамкнутой (КЗ)

или фазной. КЗ

обмотка

ротора (рис. 7.5а)

выполняется в виде беличьей

клетки,

состоящей из алюминиевых или медных

(латунных) стержней и замыкающих их на

торцах колец

(рис. 7.5б).

У АД с фазным

ротором (рис.

7.5в)

одни концы обмоток 2

ротора соединяются с контактными

кольцами 3,

расположенными на валу двигателя,

а другие соединены в общую точку

(рис. 7.5г).

Контактные латунные кольца

3

соединяются с

клеммами

пускового реостата 5

с

помощью угольных или меднографитовых

щёток

4

и щёткодержателей.

.1.3.

Устройство обмоток роторов АД.

Обмотка

ротора может быть выполнена

короткозамкнутой (КЗ)

или фазной. КЗ

обмотка

ротора (рис. 7.5а)

выполняется в виде беличьей

клетки,

состоящей из алюминиевых или медных

(латунных) стержней и замыкающих их на

торцах колец

(рис. 7.5б).

У АД с фазным

ротором (рис.

7.5в)

одни концы обмоток 2

ротора соединяются с контактными

кольцами 3,

расположенными на валу двигателя,

а другие соединены в общую точку

(рис. 7.5г).

Контактные латунные кольца

3

соединяются с

клеммами

пускового реостата 5

с

помощью угольных или меднографитовых

щёток

4

и щёткодержателей.