- •ВВЕДЕНИЕ

- •Тема: МЕТОДЫ ПОЛУЧЕНИЯ ПОЛИМЕРОВ

- •Лабораторная работа № 1

- •ПОЛУЧЕНИЕ МОЧЕВИНО-ФОРМАЛЬДЕГИДНЫХ СМОЛ

- •Теоретическая часть

- •Реактивы и оборудование

- •Экспериментальная часть

- •Опыт 3. Поликонденсация мочевины с формальдегидом в кислой среде

- •Тема: ФИЗИКО-ХИМИЯ ПОЛИМЕРОВ

- •Лабораторная работа № 2

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть

- •Лабораторная работа № 3

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть

- •Работа на вискозиметре В3-4

- •Тема: РАСТВОРЫ ПОЛИМЕРОВ

- •Лабораторная работа № 4

- •КАЧЕСТВЕННОЕ ОПРЕДЕЛЕНИЕ РАСТВОРИМОСТИ ПОЛИМЕРОВ

- •Теоретическая часть

- •Реактивы и оборудование

- •Экспериментальная часть

- •Лабораторная работа № 5

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть

- •Тема: ХИМИЧЕСКАЯ ИДЕНТИФИКАЦИЯ ПОЛИМЕРОВ

- •Лабораторная работа № 6

- •Тема: ФИЗИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ДРЕВЕСИНЫ

- •Учебно-исследовательская работа № 1

- •Теоретическая часть

- •Экспериментальная часть

- •Лабораторная работа № 7

- •Лабораторная работа № 8

- •Лабораторная работа № 9

- •Лабораторная работа № 10

- •Учебно-исследовательская работа № 2

- •Библиографический список

30

где m1 – масса бюкса с навеской до высушивания, г; m2 – масса бюкса с навеской после высушивания, г; m – масса пустого бюкса, г.

Расхождение между результатами двух параллельных определений не должно превышать 0,5 %.

Коэффициент сухости древесины вычисляют по формуле |

|

|||||

К сух |

= |

100 - W |

= |

m 2 - m 1 |

. |

(12) |

100 |

|

|||||

|

|

|

m 1 - m |

|

||

Лабораторная работа № 7

ОПРЕДЕЛЕНИЕ СТЕПЕНИ НАБУХАНИЯ ЦЕЛЛЮЛОЗЫ В РАСТВОРАХ ГИДРОКСИДА НАТРИЯ

Цель работы:

1.Познакомиться с процессом набухания целлюлозы.

2.Определить степень набухания исследуемых образцов целлюлозы в растворах гидроксида натрия.

Теоретическая часть

При действии на целлюлозу растворов щелочей происходят как структурные и химические изменения, так и физико-химические процессы. Последние приводят к интенсивному набуханию целлюлозы (увеличивается диаметр целлюлозного волокна и его длина) и к ее частичному растворению (неограниченному набуханию).

Природная целлюлоза не растворяется в растворах щелочей, а только набухает. Большинство технических целлюлоз имеют более высокую способность к набуханию, чем природная целлюлоза, и могут частично растворяться в щелочах. Это связано с тем, что в процессе переработки у целлюлозы снижается степень полимеризации и появляются новые карбонильные и карбоксильные группы. Кроме того, в технических целлюлозах всегда содержатся нецеллюлозные примеси (гемицеллюлозы, лигнин, смолы и жиры), способные растворяться в щелочах.

31

Способность целлюлозы к набуханию и растворению в растворах гидроксида натрия имеет важное техническое значение, особенно в вискозном производстве и при получении простых эфиров целлюлозы.

Для характеристики способности целлюлозы к набуханию в растворах гидроксида натрия используют такой показатель, как степень набухания. Это показатель качества технической целлюлозы, характеризующий способность её к набуханию, определяемый по приращению массы образцов целлюлозы в 17,5 %-ном растворе гидроксида натрия, в процентах.

В воде целлюлоза набухает значительно меньше, чем в растворах щелочей, но способность целлюлозы к набуханию в воде имеет важное значение в производстве бумаги и картона.

Набухание целлюлозы в растворах щелочей – сложный физикохимический процесс. Важнейшими факторами, оказывающими влияние на степень набухания целлюлозы, являются структура волокна, природа и концентрация реагента и температура. Степень набухания древесных технических целлюлоз значительно ниже, чем хлопковых.

Важную роль при набухании играет концентрация раствора гидроксида натрия. В очень концентрированных растворах степень набухания целлюлозы уменьшается. Концентрация раствора щелочи, при которой происходит максимальное набухание, зависит от природы целлюлозы и температуры ее обработки. С понижением температуры степень набухания целлюлозы в растворах увеличивается, так как набухание целлюлозы в щелочи – процесс экзотермический.

Реактивы и оборудование

1.Пробойник для вырубания кружков целлюлозы диаметром 30 + 1 мм с отверстием 9 + 1 мм.

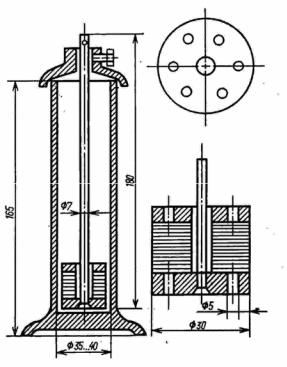

2.Прибор для определения набухания целлюлозы (рис. 7).

3.Водяной термостат.

4.Секундомер.

5.Термометр.

6.Технические весы.

Экспериментальная часть

Сущность метода заключается в определении приращения массы целлюлозы при её набухании в растворах гидроксида натрия, в процентах. Испытания проводят в соответствии с ГОСТом 7516 – 85 на приборе ( см. рис. 6),

32

состоящем из стеклянного цилиндра с двумя дырчатыми пластинами из нержавеющей стали.

Из подготовленных листов целлюлозы, предназначенной для определения степени набухания, вырубают с помощью пробойника или вырезают вручную образцы целлюлозы в виде кружков диаметром 30 + 1 мм с отверстием в центре кружка диаметром 9 + 1 мм. Края кружков должны быть ровными.

Рис. 7. Прибор для определения набухания целлюлозы

Стержень с двумя пластинами взвешивают на технических весах с точностью до 0,02 г, нанизывают на него 10 кружков целлюлозы и снова взвешивают. По разности находят массу кружков целлюлозы. Затем стержень из целлюлозы помещают в стеклянный цилиндр, в который предварительно заливают 70 мл 17,5 %-ного раствора NaOH при температуре 20 + 2 оС, и закрепляют зажимом в крышке прибора таким образом, чтобы нижняя пластинка находилась на расстоянии около 5 мм от дна цилиндра. Цилиндр помещают в водяной термостат для поддержания температуры раствора гидроксида натрия в течение всего процесса набухания 20 + 2 оС. После пятиминутного набухания стержень с кружками целлюлозы поднимают и закрепляют в крышке

33

цилиндра так, чтобы целлюлоза находилась выше уровня щелочи. В течение 5 минут дают стекать избытку щелочи с целлюлозы. Затем стержень с целлюлозой вынимают из цилиндра и осушают фильтровальной бумагой стержень над верхней пластинкой, наружные стенки и отверстия пластин. Следует избегать прикосновения фильтровальной бумаги к образцам целлюлозы и их придавливания. После этого стержень с набухшей целлюлозой и пластинками взвешивают.

Степень набухания по массе, %, рассчитывают по формуле

X = |

m2- m1 |

, |

(13) |

|

m1- m |

||||

m |

|

|

||

|

|

|

где m2 – масса стержня с пластинками и кружками целлюлозы после набухания, г;

m1 –масса стержня с пластинками и кружками целлюлозы до набухания, г; m –масса стержня с пластинками, г.

Расхождение между двумя параллельными определениями не должно превышать 20 %.

Лабораторная работа № 8

ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ И ЕЁ ПРОИЗВОДНЫХ

Цель работы:

1.Ознакомиться с химическими свойствами целлюлозы.

2.Осуществить кислотный гидролиз целлюлозы в медно-аммиачном растворе.

3.Ознакомиться с получением и свойствами нитратов и ацетатов целлюлозы.

Теоретическая часть

Целлюлоза является самым распространенным органическим веществом на земной поверхности. Она представляет собой линейный полисахарид – поли-1-4-β-D–глюкопиранозил–D–глюкопиранозу и является гликозидом глюкозы. Макромолекулы целлюлозы образованы гликозидными остатками в пиранозной форме, соединенными β-глюкозидной связью в положении 1 – 4. Молекулярная масса целлюлозы превышает 1 млн.

34

Строение макромолекулы целлюлозы изображается формулой

n

Целлюлоза очень устойчива к механическим и химическим воздействиям. Она нерастворима в воде, разбавленных щелочах и в органических растворителях (спирт, ацетон, эфир и др.). Препараты целлюлозы со степенью полимеризации менее 200 растворяются в 10…20 %-ном растворе NaOH, а со степенью полимеризации менее 1000 – в 85 %-ной фосфорной кислоте. Целлюлоза растворяется в медно-аммиачном реактиве, или реактиве Швейцера (раствор гидроксида меди в концентрированном растворе аммиака), а также в некоторых других комплексных соединениях меди, никеля, кадмия и цинка.

Целлюлоза не обладает восстанавливающими свойствами. Для целлюлозы характерны реакции деструкции, приводящие к снижению степени полимеризации. Основными типами деструкции являются:

1)гидролиз целлюлозы под действием гидролизирующих агентов;

2)щелочная деструкция;

3)термическая деструкция;

4)фотохимическая деструкция;

5)биохимическая деструкция;

6)механохимическая деструкция.

Сущность реакции гидролиза полисахаридов заключается во взаимо-

действии этих веществ с водой, в результате которого происходит разрыв гликозидных связей между звеньями макромолекул с присоединением по месту разрыва воды. В результате такого процесса снижается степень полимеризации полисахаридов и в качестве конечного продукта образуются простые сахара. Для ускорения процесса гидролиза целлюлозы применяют катализаторы – минеральные кислоты, например серную кислоту. Скорость гидролиза целлюлозы увеличивается с повышением температуры.

35

Химические свойства целлюлозы определяются в основном присутствием в ней большого числа гидроксильных групп. В каждом остатке глюкозы содержится три гидроксила. В соответствии с этим формулу целлюлозы запи-

сывают так: [C6H7O2(OH)3]n.

Несмотря на химическую инертность, целлюлоза под действием некоторых химически активных реагентов образует многие производные. Так, при обработке целлюлозы концентрированным раствором щелочи образуется щелочная целлюлоза с общей формулой [C6H7O2(OH)2ONa]n. Большое значение в промышленности имеют простые и сложные эфиры целлюлозы. Из простых эфиров целлюлозы особое значение получили метил-, этил- и бутилцеллюлоза, которые находят применение в качестве лаков, клеев, пропиточных материалов.

При действии на целлюлозу минеральных или органических кислот образуются сложные эфиры целлюлозы. Так, при взаимодействии целлюлозы со смесью азотной и серной кислот получают нитраты целлюлозы с общей формулой [C6H7O2(ONO2)3]n. В зависимости от числа гидроксильных групп, вступивших в реакцию этерификации, образуется моно-, ди-, или тринитрат целлюлозы. На основе нитратов целлюлозы получают различные взрывчатые вещества, нитролаки и эмали.

При взаимодействии целлюлозы с уксусной кислотой (в присутствии серной кислоты) или уксусным ангидридом образуется сложный эфирацетат целлюлозы. Наибольшее промышленное применение получил триацетат целлюлозы [C6H7O2(OCOCH3)3]n. Ацетат целлюлозы используют в производстве ацетатного волокна, пластмасс, фото- и кинопленки, специальных лаков.

Экспериментальная часть

Опыт 1. Кислотный гидролиз целлюлозы

Поместите в пробирку маленький кусочек фильтровальной бумаги и добавьте 3…4 капли концентрированной серной кислоты. Размешивайте стеклянной палочкой до полного растворения целлюлозы. Для ускорения процесса растворения можно слегка подогреть пробирку, соблюдая осторожность. В результате растворения должна получиться слабоокрашенная жидкость, которая после добавления 10 капель воды становится бесцветной. Поставьте пробирку в кипящую водяную баню и через 20 мин произведите пробу на

36

глюкозу. Для этого с помощью пипетки поместите 2 капли гидролизата целлюлозы в пробирку и добавьте 8 капель 2 н раствора NaOH с расчетом не только нейтрализовать взятую для гидролиза кислоту, но и создать избыток щелочи, необходимый для реакций восстановления. Прибавьте 1 каплю 0,2 н раствора CuSO4. Образующийся гидрат окиси меди растворяется с синим окрашиванием. Нагрейте верхнюю часть раствора до кипения. В нагретой части раствора медленно выделяется желтый осадок, что указывает на появление глюкозы в результате гидролиза целлюлозы.

При взаимодействии целлюлозы с концентрированной серной кислотой вначале происходит этерификация свободных гидроксильных групп целлюлозы с образованием кислых эфиров по схеме

[C6H7O2(OH)3]n + 3n H2SO4  [C6H7O2(OSO2OH)3]n + 3n H2O .

[C6H7O2(OSO2OH)3]n + 3n H2O .

Параллельно идет постепенный гидролиз целлюлозы по кислородным связям между остатками глюкозы с образованием частиц меньших размеров, вследствие чего и происходит растворение целлюлозы.

Нагревание кислотного раствора способствует дальнейшему гидролизу и приводит к образованию более простых веществ – гекса-, тетра- и трисахаридов. В конечном итоге из целлюлозы образуется целлобиоза и глюкоза:

(C6H10O5)n + n H2O Н2SO4 m C12H22O11 |

n C6H12O6 . |

|

целлюлоза |

целлобиоза |

глюкоза |

Образующиеся соединения растворимы в воде и содержат полуацетальные (гликозидные) гидроксилы, что обусловливает их свойства как восстановителей.

Напишите уравнения протекающих реакций, используя проекционные формулы органических веществ.

Опыт 2. Растворение целлюлозы в медноаммиачном растворе (реактив Швейцера)

В пробирку наливают 3…4 мл медноаммиачного раствора (реактив Швейцера) и помещают кусочки фильтровальной бумаги или ваты. Волокна целлюлозы при встряхивании быстро разъединяются и растворяются почти нацело, образуя очень вязкую жидкость. Около 1 мл прозрачного густого рас-

37

твора целлюлозы отливают в другую пробирку, добавляют в нее 4…5 мл воды и выливают смесь в большую пробирку с 10…12 мл разбавленной соляной кислоты. Смесь сразу почти совсем обесцвечивается, и выделяется свободная целлюлоза в виде белого студенистого осадка.

Медноаммиачный раствор, предложенный Швейцером, содержит в растворе комплексное основание [Cu(NH3)4]+2(OH–)2. Молекула целлюлозы (C6H10O5)n построена из большого числа соединенных между собой остатков глюкозы, каждый из которых сохраняет по три свободных гидроксила, т.е. [C6H7O2(OH)3]m.

При растворении целлюлозы атомы водорода двух из трёх гидроксильных групп замещаются атомом меди, а водород третьей гидроксильной группы ионизируется. Глюкозные остатки целлюлозы, сохраняя связь между собой, образуют анионы состава [C6H7O2(O2Cu)O]– и катионы водорода, которые связываются аммиаком.

Следовательно, раствор целлюлозы в медноаммиачном растворе содержит медь и в анионах, и в катионах. Изобразите строение аниона состава [C6H7O2(O2Cu)O]– с помощью проекционных формул Хеуорса и строение катиона.

Кислоты разрушают медные комплексы, связывая медь и аммиак. Получающаяся целлюлоза имеет тот же состав, но не имеет характерного для природной целлюлозы волокнистого строения. Она может быть получена в виде нитей желаемой толщины. Ранее в промышленности получали нити целлюлозы, выделяя ее из медноаммиачного раствора концентрированными растворами щелочей или солей. Это один из первых видов искусственного волокна, называемого «аммиачный шелк».

Опыт 3. Получение и свойства триацетата целлюлозы

Под тягой смешивают в пробирке 5 мл уксусного ангидрида, 5 мл уксусной кислоты и 1…2 капли концентрированной серной кислоты. В эту смесь вносят 0,5 г целлюлозы, предварительно намоченной в воде в течение 3…5 мин, хорошо отжатой и расщипанной. Комок целлюлозы проталкивают на дно пробирки стеклянной палочкой и оставляют палочку в пробирке. Затем помещают пробирку в холодную воду. Через 5…10 мин, когда разогревание содержимого пробирки прекратится, переносят пробирку в горячую воду и перемешивают её содержимое палочкой до полного растворения целлюло-

38

зы, что достигается довольно быстро. Полученную однородную жидкость выливают тонкой струей при перемешивании в стакан с 250…300 мл холодной воды. Выпавшие хлопья отфильтровывают отсасыванием через кружок фильтровальной бумаги или материи; полученную массу отжимают, расщипывают и сушат в чашке на кипящей водяной бане или в сушильном шкафу. Выход продукта составляет 100…120 % от исходного количества целлюлозы. Аморфный материал легко растирается в порошок.

Небольшую часть полученного сухого триацетата целлюлозы смешивают с 1…2 мл ацетона и нагревают смесь до слабого кипения несколько минут. Полученный раствор сливают с осадка на часовое стекло и дают ацетону испариться. Отмечают, образовалась ли пленка.

Оставшуюся (большую) часть ацетата целлюлозы под тягой растворяют в 1…2 мл хлороформа при легком нагревании. Полученную густую жидкость наливают на плоское стекло размером не менее 10 × 10 см и оставляют его на несколько минут в горизонтальном положении до полного высыхания, затем осторожно поливают стекло водой. Снимают отделившуюся пленку и сушат её фильтровальной бумагой. Оторвав часть пленки, вносят её в пламя горелки, проверяют, растворима ли в хлороформе исходная целлюлоза.

Напишите уравнение образования триацетата целлюлозы с использованием проекционных формул.

Опыт 4. Получение нитратов целлюлозы

В широкую пробирку помещают 4 мл концентрированной азотной кислоты и осторожно при взбалтывании добавляют 8 мл концентрированной серной кислоты. При этом соблюдают осторожность, не допуская попадания смеси на руки и лицо. Слегка охладив сильно разогревшуюся смесь кислот, погружают в нее при помощи палочки небольшой комок ваты. Осторожно перемешивая палочкой содержимое пробирки, нагревают на водяной бане при температуре 60…70 oC.

Через 5…7 минут вынимают вату палочкой и хорошо промывают в стакане с водой или под краном. При промывке расщипывают вату пальцами. Промытую вату хорошо отжимают в руке, затем между листами фильтровальной бумаги и сушат в фарфоровой чашке на кипящей водяной бане.

Полученный светло-желтый сухой волокнистый нитрат целлюлозы (коллоксилин) делят на две части для следующего опыта.

39

Опыт 5. Получение коллодия

Кусочек коллоксилиновой ваты при помощи щипцов вносят в пламя горелки – вата сильно вспыхивает.

Кусочек коллоксилиновой ваты помещают в сухую пробирку и добавляют 1…2 мл смеси спирта с эфиром (1:1). Коллоксилин постепенно набухает и образует коллоидный раствор – коллодий. Вылитый на стеклянную пластину коллодий после испарения растворителя образует пленку: её снимают со стекла и вносят щипцами в пламя горелки. Пленка коллоксилина сгорает медленнее, чем коллоксилин в виде ваты – почему?

Для сравнения проводят опыт с кусочками ваты, не обработанной смесью кислот.

После окончания опыта весь приготовленный коллоксилин сжигают, не допуская длительного хранения последнего.

При взаимодействии целлюлозы со смесью азотной и серной кислот (нитрующая смесь) происходит этерификация азотной кислотой свободных гидроксильных групп целлюлозы по реакции

[C6H7O2(OH)3]n + 3n HNO3 H2SO4 [C6H7O2(ONO2)3]n + 3n H2O .

целлюлоза

Получающийся тринитрат целлюлозы (пироксилин) является важным взрывчатым веществом. В условиях опыта 5 реакция до конца не доходит, и образуется смесь нитратов, содержащая главным образом динитрат целлюлозы (коллоксилин) [C6H7O2OH(ONO2)2]n. Коллоксилин не обладает свойствами взрывчатого вещества.

Разложение нитратов целлюлозы под действием тепла или в замкнутом пространстве под влиянием детонации происходит с большим выделением энергии, образованием большого объема газов, без участия кислорода воздуха по реакции

2[C6H7O2(ONO2)3]n 6n CO2 + 6n CO + 4n H2O + 3n N2 + 3n H2 .

6n CO2 + 6n CO + 4n H2O + 3n N2 + 3n H2 .

Ворганических растворителях нитрат целлюлозы либо растворяется, либо набухает – желатинизируется, что облегчает его обработку и использование.

Напишите уравнение реакции образования нитратов целлюлозы, используя проекционные формулы органических веществ.