2622

.pdf

Если газогорелочное устройство создало условие последнего равенства, то горелка могла бы работать только на одном режиме.

Если WПОТ становилось больше UН, пламя бы оторвалось от горелки. Если UН > WПОТ , пламя проскакивало бы внутрь горелки. В обоих случаях нарушилась бы устойчивость процесса горения.

|

2 |

|

1 |

WH |

UH |

h |

|

|

|

WT |

|

R |

|

|

а) |

в)

1

|

R |

б) |

WП

WП cos  WП sin

WП sin

WП UН

3

4

5

UH

UH

г)

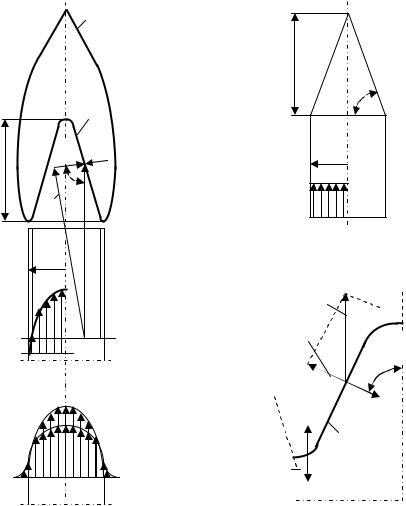

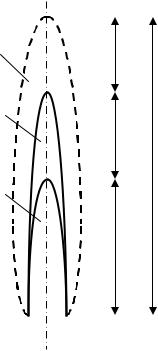

Рис. 12. Схема пламени на горелке Бунзена: а – пламя на горелке; б – упрощенная форма внутреннего конуса; в – поля скоростей потока при выходе из горелки; г – стабилизация ламинарного пламени на горелке; 1 – внутренний конус; 2 – наружный конус; 3 – косой фронт пламени; 4 – поперечный фронт пламени, поджигающий пояс; 5 – стенка горелки

30

Рассмотрим закономерности распространения и стабилизации процесса горения на горелке Бунзена (рис. 12, а). Из устья горелки выходит газовоздушная смесь с избытком горючего (коэффициент избытка воздуха = 0,5–0,6). Поток движется ламинарно, и поле скоростей имеет параболический характер. В центральной части потока скорость максимальная, а у стенки равна нулю. По мере удаления от устья горелки профиль скоростей деформируется, а скорость по величине уменьшается.

Пламя состоит из внутреннего 1 и внешнего (наружного) 2 конусов. Внутренний конус представляет собой поверхность остановленного фронта пламени, где выгорает часть горючего, обеспеченная первичным воздухом. Остановленный фронт пламени означает, что в каждой точке поверхности внутреннего конуса имеет место равенство между нормальной скоростью распространения пламени UН (она направлена внутрь конуса) и нормальной составляющей скоростью потока газовоздушной смеси WН . Математическое выражение этого следующее:

UH = WП сos ,

где WП – скорость потока смеси; – угол между скоростью потока и нормалью к фронту пламени.

Это соотношение носит название закона косинуса (закон Михельсона) и отражает основное условие стабилизации фронта пламени на горение.

Внутренний конус пламени ярко очерчен и имеет зеленоватоголубой цвет. Внешний конус представляет собой поверхность, где в результате диффузии окружающего воздуха выгорает оставшаяся часть газа. Наружный конус не имеет четкого контура, его границы размыты.

Вследствие неравномерности поля скоростей на выходе из сопла горелки (см. рис. 12) возникает косой фронт пламени (скорость распространения пламени UН компенсирует только нормальную составляющую скорости потока WН , а другая составляющая WТ , направленная вдоль фронта, остается некомпенсированной).

Составляющая WТ будет сносить фронт пламени по поверхности конуса вверх к его вершине.

Таким образом, косое пламя может устойчиво существовать только при непрерывном поджигании газовоздушной смеси с периферии. Если поджигание прекратить, то пламя будет снесено к вершине и по-

31

гаснет. Условием, обеспечивающим устойчивость пламени, является полная компенсация скорости потока встречной скорости пламени. Компенсация только нормальной составляющей скорости потока, которая имеет место при косом пламени, не обеспечивает устойчивого горения.

Исходя из этого, газовая горелка должна иметь такие конструктивные элементы, в которых создаются благоприятные условия для возможности компенсации скорости потока скоростью пламени. Эти благоприятные условия должны существовать во всем диапазоне нагрузок от минимальной до максимально допустимой.

При косом пламени оказывается возможным регулировать производительность горелки, так как при изменении нагрузки будет изменяться не только скорость потока, но и угол между скоростью потока и нормалью к пламени, при этом нормальная составляющая потока будет равна UН и при стабилизации корневой части приобретет стабильность весь фронт пламени.

Определим соотношение, связывающее высоту конуса пламени с основными характеристиками процесса горения. Представим внутренний конус геометрически правильным. Из рис. 12, б имеем

cos |

|

|

R |

|

, |

|

|

|

|

||

|

|

h2 |

R2 |

||

где h – высота внутреннего конуса пламени; R – внутренний радиус горелки.

Подставляя это выражение в формулу (3), получаем

UH WП |

|

R |

|

|

|

QСМ R |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

. |

(4) |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

h2 R2 |

R2 |

|

||||||||

|

|

|

|

|

h2 R2 |

|

||||

Расход газовоздушной смеси можно определить следующим образом:

QСМ QГАЗ (1 'V0 ),

где QГАЗ – расход газа;

' – коэффициент первичного воздуха;

V0 – теоретическое количество воздуха, необходимого для горе-

ния.

В этом случае формула (4) примет вид

32

UH QГАЗ 1 'V0 .

R h2 R2

h2 R2

Анализ последней зависимости показывает, что для экспериментального определения нормальной скорости распространения пламени достаточно измерить расход газа, внутренний радиус горелки, высоту внутреннего конуса и коэффициент первичного воздуха.

В действительности внутренний конус пламени не является геометрически правильным конусом. Нормальная скорость распространения пламени имеет максимальное значение у вершины конуса. Это объясняется тем, что газовоздушная смесь, движущаяся в центральной узкой части, получает повышенный предварительный разогрев и в нее диффундирует большое количество активных центров из зоны реакции и расположенных ниже предпламенных зон.

У основания внутренний конус имеет диаметр, превышающий диаметр горелки. Это связано с тем, что в трубе горелки газовоздушная смесь имеет давление больше атмосферного. Поэтому при выходе поток расширяется (рис. 12, в). Нормальная скорость распространения пламени у основания конуса уменьшается вследствие теплоотвода в стенки горелки и подмешивания воздуха из окружающей атмосферы.

Рассмотрим стабилизацию пламени на горелке Бунзена. Скорость потока газовоздушной смеси по направлению к стенкам горелки значительно уменьшается, и вблизи стенок поток сильно заторможен. Здесь создается область медленного течения. Скорость распространения пламени вблизи стенок вследствие их охлаждающего действия также значительно меньше средней величины. В этой области у основания конуса бунзеновского пламени создаются условия для возможности прямой компенсации скорости потока скоростью пламени (см.

рис. 12, г), т.е.

UH = WH ; сos = 1.

Вследствие этого фронт пламени в нижней части конуса разворачивается в горизонтальную плоскость, образуя кольцевую зону поперечного фронта пламени. Эта зона является зоной устойчивого горения и может существовать самостоятельно. Она выполняет роль непрерывно действующего зажигающего пояса.

На остальных участках конуса, где пламя косое, скорость распространения пламени компенсирует только нормальную составляющую

33

скорости потока UH = WП сos . Другая же составляющая скорости потока WT = WП sin будет сносить точку воспламенения вдоль фронта воспламенения к вершине.

Закон косинуса, являясь результатом сложения двух движений, задает форму и размеры пламени, а устойчивость пламени определяется процессом стабилизации корневой части конусообразной зоны горения.

Рассмотренное положение хорошо подтверждается на опыте. Например, стабильность работы горелки легко нарушается небольшим потоком воздуха, направленным на нижнюю часть конуса, и, наоборот, пламя сохраняет устойчивость при существенном увеличении скорости средней части струи, если не нарушены условия течения на периферии.

В периферийный зажигающий пояс из основного потока диффундирует горючий газ, а из атмосферы – воздух. Чем богаче состав смеси в струе, тем устойчивее факел, так как в этом случае создается более мощная кольцевая зона горючей смеси. Этим объясняется большая устойчивость диффузионного пламени, когда горение происходит за счет окружающего воздуха, а на горелки поступает чистый газ.

Эффективность зажигающего пояса, обеспечивающего стабилизацию корневой части конуса, оказывается достаточной при определенных режимах работы горелки. С увеличением производительности горелки и ростом скорости потока размеры зажигающего пояса уменьшаются и при определенной скорости он уже не может обеспечить непрерывного зажигания, в результате чего произойдет отрыв пламени от устья горелки. Такой отрыв обычно наблюдается еще до того, как горение становится турбулентным.

Если снижать производительность горелки, то скорость потока будет уменьшаться и окажется меньше скорости распространения пламени. В этот момент пламя проникает внутрь горелки, т.е. произойдет проскок пламени. Ввиду тормозящего действия стенок скорость потока у стенок равна нулю, поэтому, казалось бы, вблизи них пламя всегда должно проникать внутрь горелки. Однако вследствие охлаждающего действия стенок скорость распространения пламени по мере приближения к ним значительно уменьшается и приближается к нулю. Расстояние, в пределах которого существенно уменьшается скорость распространения пламени, примерно соответствует толщине зоны заметного подогрева смеси. Поэтому, если на границе этой зоны

34

скорость UН окажется равной или больше локального значения скорости потока, произойдет проскок пламени.

Таким образом, если отрыву пламени препятствует зажигающий пояс, расположенный у корневой части факела вне горелки, то проскоку пламени препятствует кольцевая зона охлаждения стенками у края горелки. Следовательно, отрыв пламени определяется положением на выходе струи из горелки, в то время как проскок определяется состоянием газа внутри горелки.

3.3.Распространение пламени в турбулентном потоке

Вбольшинстве случаев в топочных устройствах осуществляют сжигание газа в турбулентном потоке, обеспечивающее большие форсировки (тепловыделения в единицу времени на единицу площади поперечного сечения топки или горелки), чем форсировки при ламинарном движении газовоздушной смеси.

Распространение пламени в турбулентном потоке можно наблюдать при выходе готовой горючей смеси из горелки, когда скорость потока соответствует турбулентному движению. В этом случае возникший фронт пламени имеет размытые контуры и значительную толщину. Пламя неустойчивое, легко отрывается от горелки, и для его поддержания необходимо организовать непрерывное зажигание струи

спериферии.

При турбулентном течении процесс обмена или смешения осуществляется в результате перемещения молярных масс жидкости, т.е. в результате турбулентной диффузии. Процесс турбулентного смешения характеризуется тремя величинами:

1)установившийся поток движется со средней скоростью W, а движение отдельных частиц, кроме того, характеризуется пульсаци-

онными составляющими скоростями W' ;

2)при поперечном перемещении частица должна пройти определенный путь, чтобы успеть приобрести скорость, соответствующую той точке, в которую она попадает, т.е. чтобы потерять свою индивидуальность. Эту величину называют длиной пути смешивания l или

масштабом турбулентности;

3)третья величина называется коэффициентом турбулентного обмена АТ

АТ = W' l .

35

Величины W ' и l независимы, поэтому для турбулентных потоков с одинаковой интенсивностью процесса обмена, т.е. при АТ1 = АТ2, могут не иметь места следующие равенства: l1 = l2 и W1' = W2', но если l2 > l1, то W2' < W1'. Таким образом, можно различать мелкомасштабную турбулентность с большой скоростью пульсации и крупномасштабную турбулентность с малым колебанием скорости.

W + W’

WП |

|

UT |

|

|

|

UT |

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

а) |

б) |

– продукты горения

– продукты горения

WП |

UT |

UT |

– свежая |

|

WП |

||

|

|

|

смесь |

– частично

– частично

выгоревший

газ

h

в) |

г) |

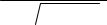

Рис. 13. Типы турбулентного пламени: а – мелкомасштабная турбулентность; б, в – крупномасштабные турбулентности; г – схемы объемного турбулентного горения

При мелкомасштабной турбулентности характеристики горения зависят от кинетических факторов UН (нормальной скоростью распространения пламени) и от пульсационной скорости W' или от скорости потока. Если коэффициент турбулентного обмена АТ 0, процесс приобретает чисто ламинарный характер (рис. 13, а).

36

При крупномасштабной турбулентности фронт пламени делается очень шероховатым, волнистым, его поверхность как бы покрывается многими бунзеновскими конусами, ширина которых определяется масштабом турбулентности l, а высота – пульсационной составляющей скорости W' (рис. 13, б). С увеличением турбулизации потока фронт может разорваться на отдельные очаги горения, и пламя будет представлять собой слой рваных движущихся выгорающих и свежих частиц смеси (рис. 13, в).

На рис. 13, г показана схема объемного горения, где рядом с мо-

лем, представляющим собой свежую |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

смесь, находятся частично выгоревший |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

моль |

и моль, состоящий только из про- |

3 |

|

|

|

|

LД |

|

|

|

|

|

дуктов горения. Рассмотренная картина |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

относится к произвольному моменту вре- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

мени. За счет турбулентной пульсации со- |

2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

седние моли, имеющие различные темпе- |

|

|

|

|

|

Т |

|

|

LФ |

|||

ратуры и концентрации горючего, пере- |

|

|

|

|

|

|

|

|||||

мешиваются и их температуры и концен- |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

трации выравниваются. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

На рис. 14 представлено развитие тур- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

булентного факела в свободном простран- |

|

|

|

|

|

LВ |

|

|

|

|

|

|

стве. В нем различают: зону холодной, еще |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

не воспламенившейся газовоздушной сме- |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

си – ядро факела 1; зону воспламенения и |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

горения – видимый турбулентный фронт |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

горения 2; в этой зоне выгорает основная |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

часть газа (степень выгорания достигает |

Рис. 14. Турбулентный |

|||||||||||

90 %); зону догорания, где завершается |

факел в |

свободном |

||||||||||

процесс горения 3; границы этой зоны не- |

пространстве: |

1 – ядро |

||||||||||

видимы и их обнаруживают с помощью га- |

факела; |

2 – видимый |

||||||||||

турбулентный |

|

|

фронт |

|||||||||

зового анализа. |

горения; |

3 – зона за- |

||||||||||

В |

соответствии с изложенным длину |

вершения горения |

||||||||||

турбулентного факела LФ можно представить в виде уравнения

LФ = LВ + Т + LД ,

где LВ – длина холодного ядра факела; Т – толщина турбулентного фронта горения по оси струи; LД – толщина зоны догорания по оси струи.

37

Длина холодного ядра факела определяется процессом распространения пламени в струе данной аэродинамической характеристики

LВ ≈ W r / UT ,

где W – скорость истечения смеси; r – радиус горения; UТ – турбулентная скорость распространения пламени.

Толщина турбулентного фронта горения по оси струи Т зависит от турбулентных характеристик пламени (l и W') и горючих свойств газовоздушной смеси. Процесс горения в турбулентном потоке протекает очень быстро и характеризуется большими локальными значениями объемного теплонапряжения, поэтому сократить зону горенияТ путем интенсификации процесса затруднительно. Толщина зоны выгорания LД не зависит от аэродинамики струи, а определяется в основном кинетическими свойствами смеси и скоростью потока.

Таким образом, сократить размеры общей длины факела можно в основном путем воздействия на LВ . Этого можно добиться уменьшением диаметра выходных отверстий горелки, увеличением скорости турбулентного распространения пламени и периметра зажигания.

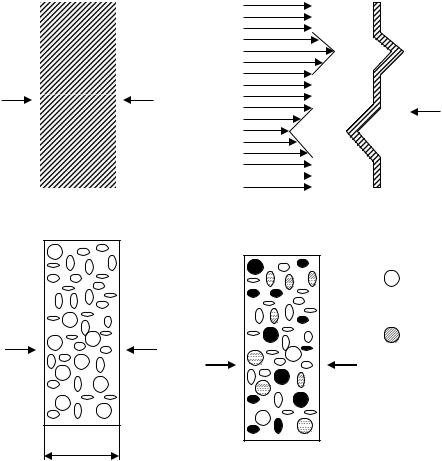

3.4. Стабилизация пламени

Анализ устойчивости горения в ламинарном потоке показывает, что пламя сохраняется стабильным, т.е. не проскакивает внутрь горелки и не отрывается от нее в очень узком диапазоне скоростей. Для горелок, работающих с полным предварительным смешением газа с воздухом, и при турбулентном течении смеси зона устойчивой работы настолько узка, что обеспечить нормальную работу горелки можно только применением искусственной стабилизации.

Проскок пламени определяется условиями движения потока и теплообмена внутри горелки. При турбулентном потоке проскок пламени возможен в области ламинарного подслоя пограничного слоя. Для предотвращения проскока пламени необходимо:

1)увеличить градиент скоростей потока у границ стенок. Это достигается увеличением скорости выхода газовоздушной смеси из горелки и максимальным выравниванием выходного поля скоростей из горелки, например, поджатием потока с помощью конфузоров;

2)уменьшить градиент нормальных скоростей распространения пламени вблизи стенок горелки. Можно достигнуть увеличением интенсивности теплоотвода в стенки горелки. Для этого головки горелки следует выполнять с воздушным или водяным охлаждением. Ох-

38

лаждающее действие стенок растет с уменьшением диаметра отверстия, поэтому установка на выходе из горелки сетки с малыми ячейками или пакета, состоящего из близко расположенных пластинок, способствует предотвращению проскока пламени.

Для предотвращения отрыва пламени необходимо предусмотреть поджигающий очаг вне горелки на ее выходе. Его можно создать при помощи искусственного непрерывного действующего зажигателя, созданием заторможенных зон или путем возврата раскаленных продуктов горения к корню факела.

В качестве зажигателей могут быть использованы непрерывно действующая искра, раскаленное тело или пламя дополнительной горелки.

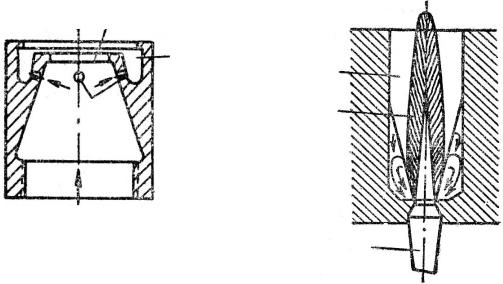

На рис. 15 показан прием стабилизации пламени с помощью поджигающего очага. Часть смеси до истечения из выходного отверстия горелки 1 ответвляется через каналы 2 в кольцевую щель 3 и образует спокойное пламя по периферии основного потока, которое ввиду малых выходных скоростей не отрывается от горелки при увеличении производительности последней. Таким способом удается стабилизировать пламя в турбулентном потоке.

1

3

3

2 |

2 |

Газовоздушная |

|

смесь |

1 |

Рис. 15. Стабилизация пламени с поРис. 16. Стабилизация пламени в тунмощью поджигающего очага: 1 – вынеле горелки: 1 – горелка; 2 – пламя; ходное отверстие горелки; 2 – каналы; 3 – туннель 3 – кольцевая щель

39