2620

.pdfВ процессе векторизации любым методом (и на дигитайзере и по растровой подложке) используются многие функции ГИС для работы с графическими объектами: совмещение узлов объектов, проверка замыкания линий, поиск разрывов, удаление части объекта, соединение объектов, перенос объектов со слоя на слой и т. п.

Программные средства ГИС включают в себя много разнообразных функций для работы с графическими объектами. Рассмотрим те из них, которые входят в состав большинства современных ГИС.

Редактирование векторных объектов. Любой графический объект может быть изменен: его можно переместить (в том числе с одного слоя на другой), повернуть, увеличить, уменьшить, изменить его атрибуты (цвет, тип и толщину линий, тип и цвет штриховки); можно изменить форму объекта (например, переместить или удалить некоторые вершины полилинии) и его тип (например, превратить ряд отрезков в полилинию или полилинию — в замкнутую область), объединить несколько объектов в один или, наоборот, — из одного объекта сделать несколько, можно удалить часть объекта или весь объект. Функции редактирования применяются, как правило, не ко всем объектам, видимым на экране, а только к некоторым из них; эти некоторые должны быть выделены. Все ГИС имеют ряд функций для выделения как отдельного объекта, так и группы объектов, попавших, например, в какую-то замкнутую фигуру.

При редактировании объектов (как и при выполнении многих других операций над ними) часто бывает необходимо указывать точно какие-то точки объектов: в ГИС имеются специальные функции, позволяющие это осуществить. Они называются по-разному в разных ГИС: режим совмещения узлов — в Mapinfo, объектная привязка — в CAD-системах и т. д.

Как уже отмечалось, любая ГИС обеспечивает возможность определения:

—площадей замкнутых фигур;

—длин линейных объектов;

—координат указанных точек.

Пространственный анализ. Подпрограммы ГИС позволяют оценивать связи между объектами по их пространственному положению, т. е. выполнять пространственный анализ. К числу наиболее распространенных функций пространственного анализа относятся функции проверки:

— лежит ли объект А полностью внутри объекта В;

31

—лежит ли объект А частично внутри объекта В;

—содержит ли объект А весь объект В;

—содержит ли объект А часть объекта В;

—пересекаются ли объекты А и В.

Сиспользованием перечисленных функций производятся выборки объектов, попадающих в заданную область. Заданной областью может быть замкнутый контур, созданный разными способами. Широко распространенным в ГИС способом анализа пространственной близости объектов к какому-то заданному объекту (или к нескольким заданным) является создание так называемых буферных зон вокруг объектов, близость к которым анализируется. Буферной зоной называют область, границы которой находятся на некотором заданном расстоянии от объекта. Например, буферной зоной точечного объекта является круг заданного радиуса, центр которого совпадает

сточечным объектом.

Буферные зоны могут быть созданы для точечных, линейных и площадных объектов. Созданный буфер используют для выборки попавших в него объектов. Например, создав буферную зону для такого линейного объекта как железная дорога, можно определить, какие объекты попадут в полосу заданной ширины справа и слева от дороги.

Трехмерное моделирование. Пространственное положение объектов в ГИС можно характеризовать тремя координатами (X, У, Z), создавая таким образом математические трехмерные модели объектов. Все большее число ГИС оснащается средствами изображения трехмерных объектов. Этими средствами могут быть — трехмерная графика и создание стереомоделей в ЦФС. Средства трехмерной графики позволяют наглядно воспроизвести на экране трехмерные объекты, а стереомодели к тому же дают возможность измерять все три координаты модели. Чаще всего в ГИС создаются трехмерные модели рельефа, но в общем случае величиной Z может быть не высота точки, а любой другой показатель, используя который можно построить трехмерную поверхность, характеризующую исследуемое явление.

1.5. Работа с базами данных

Тематическая информация в ГИС хранится в базах данных (БД). База данных — это поименованная совокупность данных, имеющих определенную структуру и находящихся под управлением

32

специального комплекса программ, называемого СУБД (система управления базами данных). Для эффективного манипулирования данными в базах должны быть проработаны вопросы их структуры, алгоритмов обработки (ввод, размещение, обновление, удаление, поиск, выдача) и языков общения с БД. Для решения перечисленных вопросов были предложены разные варианты, что и привело к созданию различных БД и управляемых ими СУБД.

При проектировании баз данных для той или иной предметной области разрабатывают логические модели, в которых предметная область представляется в виде объектов, свойств этих объектов и связей между ними. Различают три модели БД: иерархическую, се-

тевую и реляционную.

В иерархических (или древовидных) моделях базы данных представляются графически в виде деревьев: вершины (или узлы) деревьев — это сами данные, а дуги (или линии), соединяющие вершины, указывают на связь между данными; при этом каждая вершина может быть связана лишь с одной вершиной более высокого уровня иерархии. Для поиска данных должен быть указан полный путь к ним — через все узлы, начиная с самого высокого уровня. Примером иерархической логической модели может служить файловая система MS DOS: путь к файлу включает имя диска и имена всех каталогов, через которые надо пройти.

Сетевая модель, в отличие от иерархической, не ограничивает количество связей с вершинами более высокого уровня: связи могут быть любыми — информация о связях добавляется к данным в виде указателей на связанные узлы. Сетевая модель, как и иерархическая, использует графический способ представления.

Реляционная (табличная) модель представляет информацию о предметной области в виде таблиц (как правило, набор взаимосвязанных таблиц). Эта модель имеет самое широкое распространение в современных базах данных, поэтому в дальнейшем изложении речь пойдет о реляционных базах данных и реляционных СУБД — классификация баз по типу модели распространяется и на СУБД.

В реляционных базах данных строки таблицы называются кортежами (или записями), столбцы — атрибутами (или полями); набор данных в каждом столбце называется доменом, а сама таблица (в терминах реляционной модели) называется отношением. Таблица, размещенная на внешнем устройстве, составляет файл базы данных.

Реляционная таблица обладает рядом свойств:

33

—в ней не должно быть двух одинаковых записей;

—значения полей являются неделимыми, элементарными;

—порядок следования записей безразличен;

—полям однозначно присвоены имена;

—при операциях с таблицей ее записи и поля могут просматриваться в любой последовательности.

Поля записи характеризуются (кроме имени) типом и длиной содержащихся в них данных. При формировании структуры БД эти характеристики должны быть заданы. Большинство современных СУБД предусматривает работу с полями следующих типов:

—символьными; хранят последовательность символов, которые можно ввести с клавиатуры; для символьного поля должна быть указана длина;

—числовыми; содержат целые или вещественные числа;

—полями типа даты; хранят даты событий в различных форма-

тах; длина поля, как правило, 8 символов;

—логическими; в них помещаются символы, представляющие одно из двух значений — «истина» или «ложь», обозначаемые либо цифрами (1 или 0), либо буквами (Y,T,N,F,y,t,n,f).

Внекоторых СУБД список используемых типов полей шире и допускаются даже типы, определяемые пользователями.

Записи в базе данных, как правило, упорядочены по одному из полей (ключевое поле, или ключ), что позволяет уменьшить время поиска записи, если критерием поиска является заданное значение этого поля. Любая СУБД имеет функцию упорядочивания

(сортировки) записей. Для ускорения поиска записей по неключе-

вым полям (или в неупорядоченной базе) применяют индекси-

рование. Для выполнения индексирования должен быть задан ключ

—имя поля, по которому нужно проиндексировать базу. Индексирование состоит в создании индексного файла: этот файл включает в себя упорядоченные значения из указанного поля и номера записей, соответствующих этим значениям в базе данных. Упорядочивание выполняется либо в числовом, либо в алфавитном, либо в хронологическом порядке в зависимости от типа поля, значениям всех полей.

Каждый тип СУБД имеет свои алгоритмы и программы для работы с информацией в базах и свои языки для общения пользователей с системой. Однако можно перечислить некоторые основ-

ные функции, выполняемые программами любой СУБД. К ним отно-

34

сятся:

—создание баз определенной структуры (описание структуры базы и заполнение базы информацией — ввод данных);

—ведение баз данных (организация доступа к базам, редактирование, удаление, добавление записей, редактирование структуры баз, упорядочение записей);

—поиск и выдача данных по запросам пользователей и прикладных программ;

разработка, отладка и выполнение прикладных программ, написанных на языке программирования конкретной СУБД. Перечисленные функции составляют тот минимальный набор, который имеет любая СУБД: возможности развитых СУБД гораздо шире.

При использовании баз данных в конкретной области необходимо решать целый ряд прикладных задач, оперирующих с информацией из базы. Для этого составляются прикладные про-

граммы. Эти программы не работают непосредственно с данными из базы: все операции, связанные с доступом к базе, и все функции манипулирования данными выполняются СУБД — на основании запросов, поступающих из прикладных программ. Работа СУБД обеспечивает независимость прикладных программ от данных: никакие изменения в структуре БД не отражаются на работе прикладных программ и не требуют их изменения.

Для общения прикладных программ с СУБД используются командные языки. Некоторые СУБД имеют не один, а несколько командных языков (для разных видов управления данными — разные языки). Из языков СУБД наибольшее распространение имеют dBase и язык запросов SQL; последний становится сейчас основным языком работы с реляционными базами данных. С использо-

ванием этого языка разработан (фирмой Microsoft) и широко применяется в настоящее время комплекс программ (ODBC API), который позволяет прикладным программам обращаться к базам данных в сетях, находящимся под управлением различных СУБД.

Работа с тематическими базами данных в ГИС организована по-разному: одни ГИС имеют свои внутренние (встроенные) СУБД, другие используют известные типовые СУБД. Однако при любом варианте организации все ГИС имеют средства для ввода и вывода данных в форматах различных СУБД, т. е. способны обмениваться данными как с другими ГИС, так и с различными СУБД, а некоторые и с электронными таблицами.

35

Особенностью СУБД, работающих в ГИС, является наличие у них дополнительных функций, обеспечивающих:

—синхронную работу графических и тематических баз данных; выбирать объекты, удалять их, получать о них информацию можно, указывая либо на их графическое изображение, либо на соответствующие им строки в тематических базах; связь графических и тематических баз позволяет визуализировать (наглядно представить) результаты выполненных вычислений и ответы на запросы;

—выполнение географического анализа, т. е. анализа пространственного положения объектов, при выдаче информации по запросам; условием выбора тех или иных данных из базы может быть географическое положение объектов; например, могут быть выбраны все объекты, находящиеся в полосе заданной ширины справа и слева от какой-либо магистрали, или все объекты, пересекающиеся с заданным объектом, и т. д.; СУБД, не оперирующие графическими данными, не способны обслуживать подобные запросы.

1.6.Вывод геоинформации

Результатом выполненной в ГИС обработки информации могут

быть:

—картографические изображения; при этом возможно наглядное выделение (цветом, толщиной линий, штриховкой и т. п.) тех объектов или явлений, для характеристики которых производился расчет и анализ;

—графики и диаграммы; используются чаще всего при статистической обработке данных;

—таблицы.

Многие ГИС позволяют совместить в одном выдаваемом документе (отчете) и картографические изображения, и графики или диаграммы, и таблицы, сопровождая все это заголовками и различным пояснительным текстом.

Перечисленные результаты работы могут быть представлены разными способами:

—выведены на экран монитора;

—записаны в виде файлов на внешние запоминающие устройства (жесткие, гибкие и оптические диски, магнитные ленты — стриммеры и т. п.) для хранения в данной ГИС;

—преобразованы в форматы данных, используемые другими ГИС (или вообще другими программными продуктами, например,

36

текстовыми или табличными процессорами), для возможности обмена

сдругими системами;

—распечатаны на принтере или выведены на плоттер (графопостроитель) для получения так называемой твердой копии;

—выведены на фотопленку (на негативную — для дальнейшей печати фотографий, или на позитивную — для изготовления слайдов).

Возможность использования тех или иных устройств для вывода информации определяется как типом ГИС, так и потребностями и возможностями (финансовыми) пользователей.

В настоящее время на практике используют струйные и лазерные принтеры. В струйных принтерах изображение создается распылением из очень тонкого сопла чернильных капель. Диаметр одной точки составляет примерно 0,06 мм, что обеспечивает высокую точность и качество изображений. Применение специальных чернил позволяет избежать смазов изображений. Печать возможна как на бумаге, так и на пленке, как черно-белая, так и цветная. Струйные принтеры находят применение в ГИС, особенно для печати цветных изображений.

Наиболее широкое распространение в ГИС находят лазерные принтеры, обеспечивающие высокое качество, точность и скорость печати при выводе как алфавитно-цифровой информации, так и картографических изображений. Принцип работы лазерного принтера тот же, что и ксерографии. Металлическая поверхность посыпается специальным красящим порошком (тонером). Луч лазера по командам компьютера, входящего в принтер, электризует поверхность в нужных точках. К этим наэлектризованным точкам прилипает тонер. Когда изображение создано, металлическая поверхность прижимается к листу бумаги, нагревается и тонер наплавляется на бумагу, создавая на ней изображение.

Плоттеры (или графопостроители) предназначены в основном для вывода графических изображений — при выводе алфавитноцифровой информации снижается скорость их работы. В отличие от принтеров, воспроизводящих растровые изображения, плоттеры бывают векторные и растровые.

Векторные плоттеры «рисуют» линии при помощи перьев, фломастеров или специальных рейсфедеров. Черчение фломастером обеспечивает толщину линии в 0.2 мм, а при помощи специального рейсфедера — 0.1 мм. Недостатком векторных плоттеров является отрисовка гладких кривых линий в виде ломаных, в результате чего можно

37

увидеть на карте «угловатые» горизонтали: даже при большом числе отрезков, на которые разбивается кривая, «негладкость» ее видна на глаз.

Растровые плоттеры не имеют подобных недостатков. По принципу воспроизведения изображения они делятся на электростатические, струйные, термографические и лазерные.

К достоинствам плоттеров всех типов следует отнести возможность работать с большими листами бумаги, а, значит, выводить большие рисунки.

1.7. Классификация ГИС

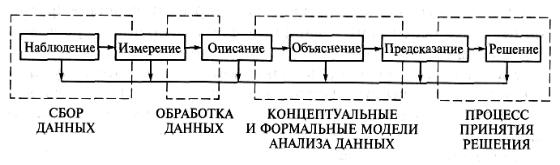

Классическая схема функций ГИС, предложенная «патриархом» канадской и мировой геоинформатики Р. Томлинсоном и неоднократно воспроизведенная в отечественных и зарубежных монографиях и учебниках, приведена на рис. 3. Соответственно этим обобщенным функциям выделяются структурные единицы ГИС: ее подсистемы (блоки, модули), включая подсистемувводаит.д.

ГИС как системы проектируются, создаются и эксплуатируются в

Рис. 3. Функциональные подсистемы (блоки и модули) ГИС

комплексе составляющих их компонентов (блоков, подсистем, функциональных модулей), обеспечивающих функциональную полноту, адекватную решаемым задачам, возможность расширения функций и модификации системы.

Реализация ГИС — многоэтапный процесс, включающий исследование предметной области и требований пользователя к системе, ее технико-экономическое обоснование (анализ соотношения «затратыприбыль»), системное проектирование, детальное проектирование на уровне научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, тестированиеи прототипирование, опытную и штатную эксплуатацию.

При рассмотрении объектов информационного (геоинформационного) моделирования в ГИС предполагалась достаточность их опи-

38

сания в терминах пространственных координат. Решение многих задач предусматривает необходимость координирования пространственных объектов во времени. Задание четвертой координаты объекта— времени

— позволяет ввести понятие пространственно-временных данных. Ими оперируют пространственно-временные ГИС.

Резюмируя вышеизложенное, под географической информаци-

онной системой (ГИС) в широком смысле будем понимать аппарат- но-программный человеко-машинный комплекс, обеспечивающий сбор, обработку, отображение и распространение пространственных данных, интеграцию данных, информации и знаний для их эффективного использования при решении научных и прикладных задач, связанных с инвентаризацией, анализом, моделированием, прогнозированием и управлением окружающей средой и территориальной организацией общества.

Иногда этап сбора данных, осуществляемый методами дистанционного зондирования, глобального позиционирования и другими, сводят к технологии их ввода в ГИС. Ещё необходимо отметить второе значение термина «ГИС» как синонима программных средств, программного продукта, программного обеспечения ГИС, реализующего функциональные возможности ГИС в первом (основном) его значении.

В настоящее время геоинформационными системами называют самые разные системы, решающие разнообразнейшие задачи. В связи с этим существует несколько классификаций, позволяющих более полно понять сущность ГИС.

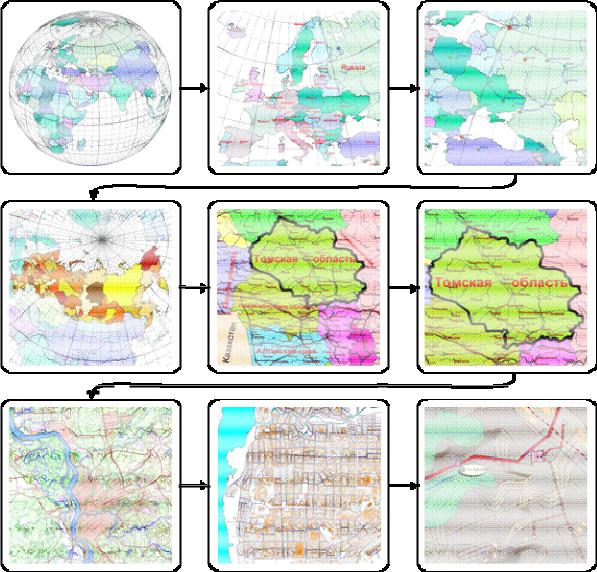

1. Виды ГИС по пространственному охвату (рис. 4):

Глобальные (планетарные).

Субконтинентальные.

Межнациональные.

Национальные (государственные).

Региональные (областные, краевые, республиканские).

Субрегиональные (районы или иные регионы внутри субъектов Российской Федерации).

Локальные (местные, муниципальные, городские, поселковые).

Ультралокальные (ГИС отдельных промышленных предприятий и любых ограниченных территорий).

39

Рис. 4. Виды ГИС по пространственному охвату (от глобальных до ультралокальных)

2.Виды ГИС по уровню управления в Российской Федерации:Федеральные ГИС.

Региональные ГИС.Муниципальные ГИС.Корпоративные ГИС.

3.Виды ГИСпообластидеятельности, в которой применяются:

Управление (федеральное, региональное, муниципальное, корпоративное; планирование развития).

Землепользование (земельные кадастры, инвентаризация земельных участков, межевание земель).

40