- •ВВЕДЕНИЕ

- •1. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

- •1.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

- •1.3. Дорожно-климатическое районирование первой зоны вечной мерзлоты России

- •1.4. Типы местности по характеру увлажнения

- •1.5. Принципы проектирования и строительства дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •1.8. Особенности расчета дорожных конструкций нежесткого типа в условиях вечной мерзлоты

- •1.9. Особенности проектирования дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •1.10. Земляное полотно автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •1.11. Конструкции земляного полотна автомобильных дорог на многолетнемерзлых грунтах

- •1.12. Водоотводные сооружения

- •1.13. Проектирование и строительство водопропускных труб

- •2.1. Принципы проектирования земляного полотна в зоне вечной мерзлоты

- •2.2. Расчет насыпи на устойчивость (теплотехнический расчёт)

- •2.3 Расчет насыпи на снегонезаносимость

- •2.4. Расчет строительной осадки грунтов основания и тела насыпей

- •Приложение 1

- •Приложение 2

1. ОСОБЕННОСТИ ИЗЫСКАНИЙ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ ДОРОГ НА МНОГОЛЕТНЕМЕРЗЛЫХ (ВЕЧНОМЕРЗЛЫХ) ГРУНТАХ

1.1. Распространение вечной мерзлоты на территории Российской Федерации

Проектирование и строительство автомобильных дорог в зоне веч- СибАДИной мерзлоты началось в 60-х годах XX столетия, связано с освоением целинных залежных земель и особенно усилилось после открытия

нефтяных газовых месторождений в Западной Сибири.

Дорожное стро тельство в районах распространения вечной мерзлоты имеет целый ряд особенностей, связанных со сложностью природ-

ных услов й с трудностями социально-экономического характера России, особенно ее удаленных регионов:

- прежде всего это наличие огромных территорий, занятых озерами, болотами, марями многолетнемерзлыми грунтами (ММГ);

- практ чески повсеместное отсутствие качественных дорожностроительных матер алов: песчано-гравийных, щебеночных и других каменных матер алов, нео ходимых для строительства дорог;

- широкое распространение глинистых пылеватых грунтов, неблагоприятных для дорожного строительства;

- очень короткий теплый период года (менее 2,5–4,5 месяцев) для ведения работ по строительству дорог;

- суровые длинные зимы (до 7–9 месяцев) с очень низкими отрицательными температурами воздуха, доходящими до минус 60°–70° С и ниже, не позволяющие практически вести дорожно-строительные работы;

- наличие в Северных и Центральных районах с ММГ жильных и погребенных льдов, вытаивание которых приводит к значительным термокарстовым просадкам и катастрофическим провалам как местности, так полотна дорог, и других насыпных дамб, площадок и т.д.;

- распространение мерзлотно-геоморфологических образований: бугры пучения, морозобойные трещины, формы рельефа, поверхностные надпочвенные образования в результате нивации и солифлюкции, а также наледи и термокарстовые явления;

-значительная удаленность от экономически развитых районов страны и слабое развитие транспортной сети (менее 0,1–0,3 км на 1000 квадратных км территории), вследствие чего стоимость дорожного строительства в три раза, а в отдельных районах Крайнего Севера в пять–шесть раз выше, чем в Центральных районах Европейской территории Российской Федерации;

-высокая стоимость рабочей силы на Крайнем Севере (в 3,4–4,8 раза больше), которая зависит не только от повышенной трудоемкости

4

работ, но и повышенных тарифных ставок, льгот для работников и их семей;

- дорожное строительство в районах Крайнего Севера нельзя вести методами и той же техникой, как в более южных зонах, особенно если учесть уязвимость экологии Севера.

На нашей планете вечномерзлые (ВМ), многолетнемерзлые (ММ) и мерзлые (М) породы (грунты) являются закономерными естественно – историческими образованиями, которые характеризуются определенными законами возн кновения, существования, развития и распространения.

На терр тор бывшего СССР площадь, занимаемая вечномерзлыми и многолетнемерзлыми грунтами, составляет 11,454 млн км2 (рис. 1.1), при этом в современной Российской Федерации она превышает 65% ее терр тор , в том числе занимает 85% территории Сибири, 95% Республ ки Саха (Якутия) и т.д. (табл. 1.1).

Главной осо енностью территорий зоны вечной мерзлоты является то, что х освоен е сопровождается образованием термокарстовых озер из-за таян я мерзлых грунтов и вытаивания жильных и погребенных льдов при нарушен мохорастительного покрова.

|

|

|

|

Таблица 1.1 |

|

|

Распространение вечной мерзлоты на территории бывшего СССР |

||||

|

|

|

|

|

|

|

Географические |

Площадь, занимае- |

Процент ко всей |

Преобладающие почва, |

|

|

зоны |

мая вечномерзлыми |

зоне вечной |

грунты |

|

|

|

грунтами, км2 |

мерзлоты СССР |

|

|

|

Горная тундра |

1 486 000 |

13 |

Скальные обломочные |

|

|

Тундра |

1 570 000 |

13,7 |

Торфяно-глеевые, суглин - |

|

|

|

|

|

стые, сильно льдонасы- |

|

|

|

|

|

щенные |

|

|

Лесотундра |

261 000 |

2,3 |

Те же, в горах –скелетные |

|

|

Лесная зона |

7 308 000 |

63,8 |

Те же |

|

|

Лесостепь |

153 000 |

1,3 |

В поймах торфяно- |

|

|

|

|

|

подзолистые, влажные |

|

|

Степь |

276 000 |

2,4 |

Сухие суглинистые, супес- |

|

|

|

|

|

чаные |

|

|

СибАДИ |

|

|||

|

Пустыни |

400 000 |

3,5 |

Те же |

|

|

ВСЕГО в СССР |

11 454 000 |

100 |

|

|

Передвижение по таким местам с тяжелой техникой наносит непоправимый ущерб территориям, это ограничивает возможные сроки сообщения между населенными пунктами.

5

СибАДИРис. 1.1. Схематическая карта распространения многолетнемерзлых грунтов по данным кафедры геокриологии МГУ им. М.В. Ломоносова. Условные обозначения: 1–2 – зоны отрицательно-температурных соленых вод – криопэгов: 1 – вне области

многолетнемерзлых пород (ММП); 2 – с островным (а) и сплошным (б) распространением реликтовых ММП (по Я.В. Неизвестнову); 3–9 – северная геокриологическая зона сплошного распространения ММП со среднегодовыми температурами пород (tср) и мощностью мерзлых толщ (М): 3 – tср ниже минус 13 °С, М > 800 м;

4 – tср от минус 11 до минус 13 °С, М = 500–700 м; 5 – tср от минус 9 до минус 11 °С, М = 400–600 м, в горных хребтах до 1 000 м и более; 6 – tср от минус 7 до минус 9 °С, М = 300–500 м, в горных хребтах до 500–900 м; 7 – tср от минус 5 до минус 7 °С, М = 200–400 м, в горных хребтах до 300–500 м; 8 – tср от минус 3 до минус 5 °C; М = 200–400 м; 9 – tср от минус 1 до минус 3 °C, М = 100–300 м; 10-12 – южная геокриологическая зона: 10 – прерывистого (70–80% площади заня-

то ММП); 11 – островного (40–60%); 12 – редкоостровного (5–10%) распростране-

ния ММП: 10–19 ММП от 0 до минус 2 °С, М до 100 м, реже до 200–300 м, tср талых пород от 1 до 0° ; 11 – tср ММП от 0 до минус 1 °С, М до 50–70 м, реже до 100–200 м, tср талых пород от 2 до 0 °С; 12 – tср ММП от 0 до минус 0,5 °C, М до 15–20 м, реже до 50 м, tср талых пород от 4 до 0 °С; 13 – зона распространения

двухслойных толщ ММП (по В.В. Баулину, Н.Г. Оберману); 14 – зона систематического сезонного промерзания пород с редкими островами (до 5%) ММП и перелетками, tср ММП от 0 до минус 0,5 °С, М до 10–20 м; 15 – высокогорные районы с большим диапазоном изменений tср (от 0 до минус 13 °С и ниже) и ММП (до

1 000 м и более); 16 – граница между геокриологическими зонами и подзонами; 17– граница между зонами криопэгов; 18 – граница распространения сингенетически промерзших отложений с повторножильными льдами; 19 – граница субгляциальной криолитозоны мощностью от 0 до 500 м и более, tср ММП от 0 до минус 12 °С

6

Почти полное отсутствие дорог на большей части территории Сибири и Крайнего Севера затрудняет развитие этих регионов и доставку любых грузов, даже самых необходимых, жизненно важных продуктов жизнедеятельности местного и приезжего населения. Связь между населенными пунктами бывает возможной только по зимним дорогам (автозимникам, ледовым переправам).

СибАДИ1.2. Основные понятия и термины на территории

Российской Федерации

Обычно мерзлыми называются грунты, если они имеют нулевую или отр цательную температуру и содержат в своем составе лед. Мерзлые грунты, с которыми приходится иметь дело в зимний период при строительстве дорог, распространены во всех районах с сезонным промерзанием грунтов (II–V ДКЗ), они хорошо известны нам всем.

Вечномерзлыми грунтами называют грунты, содержащие замерзшую воду меющ е температуру ниже 0 оС в течение длительного времени непрерывно (от нескольких лет до тысячелетий). Обычно вечномерзлые грунты залегают на некоторой глубине ниже земной поверхности.

Верхний слой грунта, который летом оттаивает, а зимой вновь замерзает, называется деятельным слоем (сезоннооттаивающим). Во II–V ДКЗ – сезоннопромерзающий слой.

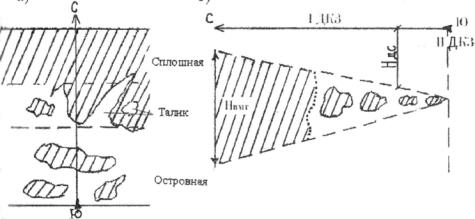

Если деятельный слой (сезоннооттаивающий) соединяется с вечной мерзлотой, последнюю называют сливающейся (рис. 1.2, а). И наоборот, когда деятельный слой при замерзании не доходит до ВГВМГ (верхней границы вечномерзлых грунтов) в марте-апреле остается талый прослоек грунта (талик), то имеем дело с несливающейся мерзло-

той (рис. 1.2, б).

а

Рис. 1.2. Схемы сливающейся (а) и несливающейся (б) мерзлоты: 1 – сезонная мерзлота; 2 – талик; 3 – вечная мерзлота;

НДС – толщина деятельного слоя

7

Мощность деятельного слоя в каждом конкретном месте зависит от количества поступающего тепла (солнечной радиации) и ряда сопутствующих факторов (рельефа местности, экспозиции склонов, состава и влажности грунта, наличия растительности и т.п.). Поэтому поверхность слоя вечномерзлых грунтов обычно не горизонтальна, в одном и том же районе могут встречаться участки со сливающейся и несливающейся мерзлотой.

СибАДИВ зависимости от условий климата, рельефа, грунтов и растительности разл чают несколько видов залегания вечной мерзлоты по глубине и в плане (по площади I ДКЗ).

При проч х равных условиях мощность деятельного слоя закономерно возрастает к югу. В то же время мощность вечномерзлых грунтов НВМГ к югу сн жается. Если у ерегов Ледовитого океана слой вечно-

мерзлых грунтов НВМГ = 500 м, то у южной границы I ДКЗ он не превышает нескольк х метров, полностью отсутствует во II и III ДКЗ, где

возможны только перелетки (рис. 1.3).

По залеган ю в плане, т.е. по территориальному распространению вечномерзлых грунтов, различают:

- районы сплошной мерзлоты, т.е. обширные пространства, в пределах которых вечномерзлые грунты наблюдаются повсеместно;

- районы, в пределах которых обширные пространства с вечномерзлыми грунтами расчленены таликами; такие талики обусловлены крупными реками (Лена, Алдан, Колыма и др.) и озерами (Байкал);

- районы островной мерзлоты, т.е. территории с островами (отдельными или группой) вечномерзлых грунтов вдали от общего вечномерзлого массива.

а

Рис. 1.3. Залегание вечной мерзлоты по глубине и в плане (по площади I ДКЗ)

8

В состав вечномерзлых грунтов входят: минеральные частицы, лёд, вода и воздух. Величина, форма, состав этих составляющих определяют текстуру мерзлых грунтов. Различают следующие текстуры:

- массивную, характеризуется наличием порового льда, равномерно распределенного по объему грунта;

- слоистую, характерно чередование ледяных прослоек и линз льда в объеме массивной текстуры;

СибАДИ– сетчатую, характеризуется ледяными включениями в виде сеток. По ф з ческому состоянию (по температуре) вечномерзлые грунты

подразделяют на:

- н зкотемпературные (твердомерзлые) вечномерзлые грунты (НГВМГ) – прочноспаянные льдом, практически несжимаемые грунты с температурой н же границ замерзания грунтов (для песков среднезернистых, крупнозерн стых ниже 0 оС; для пылеватых песков минус 0,3 о ; для супесей н же минус 0,6 оС; для суглинков ниже минус 1,0 оС и для гл н н же м нус 1,5 оС;

- высокотемпературные вечномерзлые грунты (ВТВМГ) – грунты с низк м содержан ем незамерзшей воды, имеющие температуру ниже 0 оС, но выше температуры замерзания грунтов. Высокотемпературные вечномерзлые грунты о ладают вязкими свойствами (пластичномерзлые) и спосо ны сжиматься под нагрузками от сооружений.

Среднегодовая температура вечномерзлых грунтов является важнейшей характеристикой не только для подразделения их на НТВМГ и ВТВМГ, но и широко используется в инженерных расчетах и решениях. Эта температура замеряется на глубине 10...15 м, на так называемой глубине нулевых амплитуд, т.е. на такой глубине, где уже не сказываются сезонные колебания температур. На этой глубине температура грунта относительно постоянна и является константой для соответствующего пункта. В СП 313.1325800.2017 [1] приведена схематическая карта с изолиниями температур вечномерзлых грунтов на глуб не 10 м.

Для инженерных целей важнейшим вопросом является установление мощности деятельного (сезоннооттаивающего) слоя физических процессов, протекающих в нем, т.к. дорога сооружается на этом слое, в этом слое или из грунтов этого слоя.

Мерзлые грунты водонепроницаемы, поэтому в нижней части деятельного слоя (на границе с вечномерзлым грунтом) происходит накопление воды от таяния льда в пределах НДС, от проникания талых вод и дождевых осадков. Поэтому в зоне, примыкающей к поверхности вечномерзлых грунтов, грунт деятельного слоя практически всегда имеет повышенную влажность (иногда надмерзлотные воды).

Обычно влажность грунтов деятельного слоя характеризуют относительной величиной WОТН:

9