1679

.pdfударов сердца в минуту, а в состоянии анабиоза – всего 3 удара. При этом температура тела снижается до +5 С.

В ходе поведенческих адаптаций организм программирует свои жизненные циклы таким образом, чтобы максимально использовать благоприятные условия среды. Живые организмы приспосабливаются к смене суток, вырабатывая внутренние «биологические часы». Эти часы определяют процессы приема пищи, сна, периоды активности и т.д.

Адаптации (приспособления) живых организмов к экологическим факторам вырабатываются в процессе длительной эволюции и естественного отбора и закрепляются в генах. При этом образуется совокупность наследственных признаков данного вида – его генофонд.

Иногда адаптации различных биологических видов в сходных условиях приводят к одинаковым структурам (природа выбирает одно, наиболее перспективное направление). Например, растения пустыни – кактусы и молочай – принадлежат к разным видам, но имеют одинаковые приспособления для выживания: колючки и развитую корневую систему. Группа видов, имеющих сходные приспособления для обитания в одинаковых условиях, называется жизненной формой. Внешне жизненные формы характеризуются схожестью строения тела и внутренних органов. Еще пример: степные животные – кенгуру и тушканчики, вынужденные передвигаться на большие расстояния, образуют жизненную форму прыгунов, отличительными свойствами которой являются сильно развитые задние конечности и упругий хвост.

Некоторые организмы меняют в течение жизни свою жизненную форму (например, гусеницы превращаются в бабочек). Определенные виды растений могут принимать разную жизненную форму в зависимости от условий произрастания. Так, черемуха и липа могут быть и деревьями, и кустарниками.

Сообщество растений и животных обладает большой устойчивостью лишь в том случае, когда включает в себя представителей различных жизненных форм. При этом наиболее полно используются ресурсы окружающей среды.

4.4. Экологическая валентность (пластичность)

Организмы различаются своей способностью к адаптации: одни адаптируются медленно, другие легко и быстро. Способность вида адаптироваться к экологическим факторам называется экологической валентностью, или пластичностью. Чем выше пластичность, тем легче происходит адаптация.

Экологическая валентность (пластичность) тесно связана с диапазоном толерантности: чем больше пластичность, тем шире

диапазоны толерантности, т.е. диапазоны экологических факторов, в пределах которых может существовать организм. Виды с высокой пластичностью (воробей, одуванчик) способны жить в очень разных условиях.

В зависимости от степени пластичности и величины пределов толерантности организмы делятся на стенобиотные и эврибиотные.

Стенобиотные – низкопластичные виды, имеющие узкие диапазоны толерантности.

Эврибиотные – высокопластичные виды, существующие в широких диапазонах толерантности.

Организмы могут быть стенобиотами в отношении одного фактора и эврибиотами в отношении другого.

Организмы, которые продолжительное время находятся в более-менее стабильных условиях, в определенной степени утрачивают экологическую валентность. Наоборот, организмы, часто подвергающиеся воздействию непериодических факторов, часто становятся более пластичными.

Эврибиоты обычно наиболее распространены. А стенобиоты имеют ограниченный интервал распространения.

4.5. Экологическая ниша

Растения и животные могут обитать только там, где условия подходят для них. Каждый организм имеет свое местообитание, пригодное для жизни. В экологии существует более емкое понятие – экологическая ниша, включающее в себя не только физическое место, занимаемое организмом, но и его роль в сообществе, а также степень его адаптации к внешним факторам.

Таким образом, экологическая ниша представляет собой совокупность параметров всех факторов среды, при которых возможно существование данного организма или вида.

Для каждого вида существует свой набор оптимальных параметров экологических факторов, а значит, и своя экологическая ниша. Два вида, обитающие на одной и той же территории, не могут занимать одну и ту же экологическую нишу. Например, в экосистеме озера часть организмов населяет поверхностный слой, другие же вынуждены приспосабливаться к более глубоким зонам. Ярусность в лесу также является примером разделения экологических ниш. Кроны светолюбивых видов расположены выше, а тенелюбивых – ниже, корни растений проникают на разную глубину. Почвенные животные осваивают различные подземные «этажи». Разделение ниш происходит также за счет различного корма совместно обитающих видов.

Ниши различных видов могут пересекаться. Это происходит в том случае, если организмы разных видов используют одни и те же ресурсы. Если эти ресурсы ограниченны, то возникает конкурентная борьба вплоть до вытеснения более слабого вида. Чем ближе потребности видов, тем в большей степени пересекаются ниши и сильнее конкуренция.

Главной целью выделения ниш является снижение конкуренции. Близкородственные виды, имеющие сходные требования к среде обитания, не живут, как правило, в одних и тех же условиях. Если они и занимают одну территорию, то либо используют разные ресурсы, либо имеют другие различия в функциях.

Общую экологическую нишу, включающую допустимые диапазоны всех факторов, называют многомерной. Пространственная ниша включает только местообитание вида, трофическая ниша – особенности питания.

Кроме такой градации, различают еще фундаментальную и реализованные ниши.

Фундаментальная ниша – это та, которую организм мог бы занимать в отсутствии конкуренции.

Реализованная – ниша, имеющая место в действительности. Она всегда меньше фундаментальной.

Допустимые для данного вида диапазоны экологических факторов связаны друг с другом. Изменение уровня одного фактора влечет за собой изменение уровня других, то есть деформацию ниши.

5. УСТОЙЧИВОСТЬ И РАЗВИТИЕ ЭКОСИСТЕМ

Устойчивостью экосистем называется их способность противостоять колебаниям внешних факторов и сохранять свою структуру и функциональные особенности. Устойчивая экосистема возвращается в исходное состояние после того, как она была выведена из равновесия. Различают два типа устойчивости: резистентную и упругую.

Резистентная устойчивость – это способность экосистемы сопротивляться нарушениям, поддерживая неизменными свою структуру и функции.

Упругая устойчивость – способность системы быстро восстанавливаться после нарушения структуры и функций.

Система редко обладает двумя типами устойчивости. Большинство систем устойчивы, либо резистентны, либо упруги. Например, некоторые породы деревьев сравнительно устойчивы к пожарам, но если сгорают, то практически не восстанавливаются (высокая резистентная, но низкая упругая устойчивость). Наоборот, травянистые насаждения сгорают быстро, но легко и восстанавливаются (высокая упругая устойчивость).

Основная причина устойчивости экосистем – сбалансированность потоков вещества и энергии. Устойчивая экосистема должна в необходимом количестве получать вещества из окружающей среды и избавляться от отходов. В зависимости от способа поддержания устойчивости экосистемы делятся на открытые и закрытые.

Воткрытые экосистемы непрерывно поступают энергия и вещество из окружающей среды. В таких экосистемах постоянно идут процессы накопления и разложения вещества. К этому типу относятся природные экосистемы, равновесие в них поддерживается самопроизвольно.

Взакрытых экосистемах нет постоянного обмена веществом и энергией с окружающей средой. Система неспособна избавляться от ненужных продуктов. Равновесие в этом случае может поддерживаться искусственно. Без вмешательства извне закрытые системы неустойчивы и быстро теряют устойчивость. Примером являются многие антропогенные системы. Так, обычный комнатный аквариум представляет собой закрытую экосистему, равновесие в которой поддерживается человеком путем ввода питательных веществ и удаления продуктов разложения. Еще одним примером закрытых экосистем могут быть жилые дома, существующие за счет подвода веществ, энергии из окружающей среды, вывоза мусора. Более перспективны экодома (открытые экосистемы), в которых создаются замкнутые потоки вещества, отчасти и энергии, путем вторичного использования отходов.

5.1. Гомеостаз экосистем

Рассмотрим механизмы поддержания равновесия, действующие в открытых природных экосистемах. На любую экосистему постоянно действует большое количество экологических факторов, стремящихся вывести ее из состояния равновесия. Устойчивая система находится в состоянии подвижно-устойчивого равновесия: отклонение от него приводит в действие силы, возвращающие систему в состояние равновесия. Способность популяции или экосистемы поддерживать подвижноустойчивое равновесие при изменении условий окружающей среды называется гомеостазом экосистем.

Механизм поддержания гомеостаза основан на двух принципах.

1.Принцип цикличности заключается в многократном использовании биогенных веществ в процессе биологического круговорота. Это делает практически неисчерпаемыми запасы минеральных веществ в экосистеме.

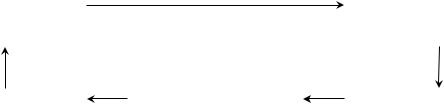

2.Принцип «обратной связи» заключается в том, что отклонение экосистемы от состояния равновесия приводит в действие силы, возвращающие ее в равновесное состояние. Различают положительную и отрицательную «обратную связь».

«Положительная обратная связь» добавляет помехи и стремится вывести экосистему из состояния равновесия.

«Отрицательная обратная связь» стремится скомпенсировать отклонения и вернуть систему в состояние равновесия.

Подобный кибернетический принцип широко используется в технике в таких приборах, как термостаты, нагреватели, холодильники и др. При выключенном моторе в этих устройствах действует «положительная обратная связь» – происходит отклонение температуры от заданной (равновесной) величины. На определенном этапе мотор включается и происходит возвращение системы к равновесным параметрам («отрицательная обратная связь»).

В отличие от технических систем в природных устойчивых системах управляющие механизмы находятся не вне, а внутри системы.

Принцип «обратной связи» может действовать на уровне организмов (например, регулирование температуры тела), на уровне популяций (регулирование плотности) любой экосистемы (запасание и высвобождение питательных веществ, синтез и разложение органических соединений) и всей биосферы в целом.

Рассмотрим простой пример гомеостаза экосистем, осуществляющегося на основе принципа обратной связи. Возьмем систему, в которой взаимодействуют две популяции: хищники и жертвы, например волки и олени (рис. 18). При каком-либо отклонении от состояния равновесия, например, увеличении популяции оленей в системе начинает «действовать положительная обратная связь» («+»). При этом вследствие увеличения количества пищи возрастает и численность популяции волков. Но на этом этапе начинает действовать «отрицательная обратная связь» («–»), возвращающая систему в равновесие. Количество оленей из-за увеличения количества хищников снижается, что ведет к снижению численности популяции волков (из-за нехватки пищи, эпидемий и т.п.). Через некоторое время плотность обеих популяций приходит к оптимальному соотношению, соответствующему равновесию.

|

|

«–» |

|

|

Увеличение |

|

|

Снижение |

|

|

|

|

||

численности |

|

|

|

численности |

популяции волков |

|

|

|

популяции оленей |

|

|

|

|

|

«+» |

|

РАВНОВЕСИЕ |

|

«–» |

«+» |

«–» |

|||

|

|

ЭКОСИСТЕМЫ |

|

|

Увеличение |

|

|

Снижение |

|

численности |

|

|

|

численности |

|

||||

популяции оленей |

|

|

|

популяции волков |

|

|

|

|

|

Рис. 18. Схема действия принципа обратной связи

Если в какой-либо экосистеме уничтожается хищный вид, нарушается действие «принципа обратной связи». Сначала происходит быстрый рост численности жертв, что приводит к истощению запасов окружающей среды и к увеличению количества паразитов. Все это иногда заканчивается необратимым нарушением равновесия экосистемы.

|

Гомеостатическое |

Верхний |

Нижний |

предел |

|

плато |

|

|

предел |

|

|

Изменение параметров окружающей среды

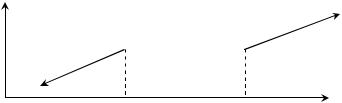

Рис. 19. Гомеостатическое плато

Действие гомеостатических механизмов имеет свои пределы, при достижении которых дальнейшее увеличение положительной обратной связи ведет к необратимому нарушению всех процессов в экосистеме. Состоянию равновесия соответствует гомеостатическое плато (рис. 19) – участок, на котором «положительной обратной связи» противопоставлена «отрицательная обратная связь». При увеличении этих пределов происходит подавление жизнедеятельности организмов вплоть до их гибели.

Надежный гомеостатический контроль устанавливается только после длительной эволюции. Новые экосистемы более подвержены резким колебаниям и менее способны противостоять внешним воздействиям.

Природа не имеет гомеостатических механизмов, которые могли бы справиться с загрязнением окружающей среды. Установлено, что биосфера способна скомпенсировать любые возмущения, доля которых не превышает 1 % ее продукции. В настоящее время этот предел превышен в 10–15 раз. Антропогенное воздействие привело к тому, что природные экосистемы и вся биосфера стали терять способность к компенсации внешних воздействий.

5.2. Экологическая сукцессия

Даже в устойчивых экосистемах постоянно происходят медленные необратимые изменения. В большей степени они касаются живых организмов. При этом один биоценоз заменяется другим.

Последовательная смена биоценозов под воздействием внешних факторов называется экологической сукцессией. В ходе сукцессии меняется не только биоценоз, но происходит и постепенная смена биотопа (абиотических факторов среды).

Сукцессия может осуществляться естественным или искусственным путем. Естественным – под воздействием природных закономерностей,

искусственным – под воздействием человека. Скорость сукцессии в различных экосистемах может быть различной: одни меняются быстро, другие остаются неизменными многие сотни лет. Последовательные биоценозы, сменяющие друг друга на данном участке, называются стадиями, или сериями сукцессии. Сукцессия в определенной степени прогнозируема.

Для начала сукцессии необходимо свободное пространство. Сукцессия, которая начинается на свободном ранее участке (голом грунте, скале, песке), называется первичной. Сукцессия, развивающаяся на участке, с которого было удалено предыдущее сообщество (например, вследствие природных и антропогенных катастроф), является вторичной. Вторичная сукцессия протекает быстрее, так как на ранее заселенной территории существует почва, остаются семена растений, некоторые организмы. Так, первичная сукцессия может занимать тысячелетия, а вторичная – 150–200 лет. Различают автотрофную и гетеротрофную сукцессии.

Автотрофная происходит под воздействием солнечной энергии. При этом в сообществе преобладают автотрофные организмы. В ходе автотрофной сукцессии происходит усложнение сообщества, повышение устойчивости экосистем. На последних стадиях сукцессии обычно образуются стабильные сообщества.

В качестве примера автотрофной сукцессии рассмотрим сукцессию, начинающуюся на лесном пожарище (рис. 20).

Первый год |

1 − 2 года |

3 − 25 лет |

25 − 100 лет |

Более 100 лет |

Рис. 20. Автотрофная сукцессия на лесном пожарище

Через 1–2 года участок пожарища зарастает травой, через несколько лет появляются первые кустарники, через 20–25 лет территория покрывается лесом: сначала лиственным, а затем под сенью лиственных пород вырастают тенелюбивые хвойные, которые постепенно вытесняют лиственные. Через сто лет на участке пожарища растет хвойный лес.

Гетеротрофная сукцессия характерна для тех случаев, когда в экосистеме присутствует избыток органических веществ (загрязненные водоемы, гниющие растительные останки и т.п.) В сообществе в этом случает преобладают гетеротрофные организмы, поэтому запас энергии не увеличивается, а уменьшается. Результатом гетеротрофной сукцессии

является либо гибель всех организмов, либо существенное упрощение сообщества.

Примером гетеротрофной сукцессии будет «старение» водоемов. При этом происходит их зарастание от берегов к центру примерно в следующей последовательности: свободноплавающие растения – погруженные низкие растения – погруженные высокие растения – высокие подводные растения – торфяное болото. Этот процесс ускоряется при поступлении в водоем биогенных элементов (соединений азота, серы и др.) из промышленных и бытовых стоков.

Входе автотрофной сукцессии экосистема претерпевает радикальные изменения. Можно выделить две основные стадии сукцессии: развивающуюся и зрелую. Эти стадии характеризуются различными свойствами и разной степенью устойчивости.

Входе сукцессии меняется отношение валовой продуктивности к расходам на дыхание (Р/Д). Для развивающихся стадий такое отношение больше 1, то есть увеличивается запас органического вещества. Это характерно для несбалансированных сообществ. В процессе сукцессии отношение Р/Д постепенно снижается. Для зрелой стадии оно приближается к 1, что характеризует устойчивые сбалансированные экосистемы. Следствием этого является низкая продуктивность высокоустойчивых систем на поздних стадиях сукцессии.

Входе сукцессии образуются более тесные связи между организмами, что ведет к усложнению трофических цепей. Зрелые системы обладают большей способностью сохранять вещества в обменном фонде. Круговороты в них в основном замкнуты. Повышение устойчивости экосистем в ходе сукцессии приводит к тому, что каждая последующая стадия длится дольше предыдущей.

Втабл. 3 приведено сравнение свойств систем на различных стадиях сукцессии.

Таблица 3

Свойства экосистем на развивающейся и зрелой стадиях сукцессии

Признаки экосистем |

Развивающаяся |

Зрелая стадия |

|

стадия |

|

|

|

|

Отношение продуктивности |

> 1 |

≈ 1 |

к дыханию (Р/Д) |

|

|

Чистая продуктивность |

Высокий |

Низкий |

(урожай) |

|

|

Пищевые цепи |

Простые |

Сложные |

|

|

|

Круговороты веществ |

Незамкнутые |

Замкнутые |

|

|

|

Скорость обмена между |

Низкая |

Высокая |

организмом и средой |

|

|

Число видов |

Небольшое |

Большое |

|

|

|

Размеры особей |

Небольшие |

Крупные |

|

|

|

Жизненные циклы |

Короткие и простые |

Длинные и сложные |

|

|

|

Степень стабильности |

Низкая |

Высокая |

|

|

|

Энтропия (неупорядоченность) |

Высокая |

Низкая |

|

|

|

Зрелые системы – самые устойчивые во времени. Но и они могут быть разрушены в ходе природных и антропогенных катастроф. Если рассматривать большие промежутки времени, то окажется, что любая сукцессия представляет собой циклический процесс. Циклы могут не полностью повторять друг друга, занимать различные промежутки времени, но цикличность сохраняется.

Подобно тому, как индивидуальное развитие организма кратко повторяет развитие вида, так и эволюция экосистем повторяется в их сукцессии. Развитие идет от простого к сложному, возникают отрегулированные биогеохимические циклы.

6. ЗАГРЯЗНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

Технический прогресс, бурный рост производства в последние десятилетия привели к большому уровню загрязненности окружающей среды. На земном шаре практически невозможно найти место, где бы ни присутствовали загрязняющие вещества. Токсичные соединения обнаружены даже во льдах Антарктиды. В результате воздействия загрязнения изменяются свойства окружающей среды, происходит необратимая деградация биосферы. Загрязнение могут обуславливать химические вещества, микроорганизмы, вводимые в окружающую среду в количествах, превышающих их естественный уровень и опасных для здоровья человека. Различают загрязнение атмосферы, гидросферы и литосферы. Кроме этого, в последнее время большое значение приобрело загрязнение околоземного космического пространства.

По масштабам загрязнения делятся на локальные (загрязнения в пределах небольшой территории), региональные (загрязняется целый регион или область) и глобальные (загрязнение всей биосферы в целом).

Все загрязнения, в зависимости от их природы, можно разделить на природные и антропогенные. Природные загрязнения обусловлены естественными процессами в окружающей среде: извержением вулканов, пыльными бурями, космической пылью, выбросом нефти из подводных месторождений и др. Антропогенные загрязнения возникают в результате деятельности человека.

В зависимости от типа воздействия можно выделить следующие группы загрязнений.

1.Механическое – обусловлено компонентами, оказывающими лишь механическое воздействие, без физико-химических последствий. Примером является обычная пыль, образующаяся в результате деятельности многих механизмов. Она не оказывает физико-химического воздействия на организм, но может оседать в легких, что приводит к различным заболеваниям. Еще один пример – мелкие волокна целлюлозы, выбрасываемые в водоемы со стоками целлюлозно-бумажных комбинатов. Эти химически неопасные частицы забивают органы дыхания водных организмов и нередко служат причиной их гибели.

2.Химическое загрязнение – изменение химических свойств среды в результате выброса различных соединений: оксидов серы, азота, нефтепродуктов, пестицидов и т.д.

Химические загрязнители делятся на биоразлагаемые – разрушающиеся в ходе естественных процессов (например, оксиды серы, азота, углерода, вовлекающиеся в природные круговороты) и небиоразлагаемые вещества, чуждые биосфере (пестициды, детергенты и др.). Последние более опасны, так как могут накапливаться в окружающей среде.

Многие загрязнители передаются по трофической цепи, концентрируясь в организме животных. Так, содержание ядовитых загрязнителей в телах хищных птиц может в 500 тысяч раз превышать содержание их в среде обитания (воде или почве).

Последствиями химического загрязнения могут быть нейропсихологические отклонения, утомление, астматические заболевания, аллергии. Наиболее распространенными являются следующие загрязнители:

– Оксид углерода (СО) – отравляющее вещество, содержащееся в выхлопных газах автомобилей; его действие заключается в связывании гемоглобина крови, приводящем к кислородному голоданию. Оксид углерода ослабляет мыслительную деятельность, замедляет рефлексы, вызывает сонливость. При больших концентрациях может привести к потере сознания и смерти. Отравлению СО подвержены водители при ночевке с включенным двигателем.

– Оксиды серы (SO2 и SO3) – выделяются при переработке серосодержащего сырья (в промышленности, при производстве энергии), содержатся в автомобильных выбросах. Эти вещества образуют с водой кислые соединения, обуславливающие появление кислых осадков и туманов. При этом возникают многие заболевания дыхательных путей.

– Оксиды азота – содержатся в выбросах автотранспорта, промышленных выбросах, для человека более вредны, чем оксиды серы. Они раздражают легкие, могут привести к летальному исходу. Опасность их состоит еще в том, что при отравлении ничего не ощущается. Оксиды азота подавляют иммунную систему, увеличивая восприимчивость организма человека к вирусным заболеваниям.