Pulmonology / Metodichka_po_pulmonologii_Ionova_2020_goda

.pdf

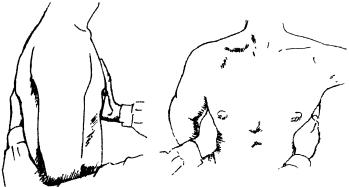

лом ребер, грудины (травма, метастазы опухоли) этот прием не использовать. Подобным же образом исследуется фронтальная резистентность: кисти устанавливаются по аксиллярным линиям пальцами вверх.

Исследование общей сагитальной и фронтальной резистентности грудной клетки:

Далее исследуется левая и правая половины грудной клетки. Положение кистей такое же. Спереди рука укладывается на ребра по срединно-ключичной линии, сзади — по лопаточной линии. Результаты сравниваются между собой.

Можно пользоваться приемами с горизонтальным расположением кистей. При исследовании фронтальной эластичности пальцы надо располагать по ходу межреберий. Это позволяет оценить не только общую резистентность, но и сравнить резистентность межреберий слева и справа.

По чувству сопротивления грудной клетки на сдавливание врач оценивает ее резистентность. У молодых людей грудная клетка эластична, врач при сдавливании не испытывает большого сопротивления. С возрастом эластичность равномерно снижается и у пожилых грудная клетка становится жесткой, неподатливой, резистентной. При многих патологических процессах в плевре и легком резистентность грудной клетки на стороне поражения значительно возрастает. Это наблюдается при скоплении жидкости в плевральной полости (экссудативныи плеврит, гемоторакс, гидроторакс, хилоторакс) или воздуха под высоким давлением (напряженный пневмоторакс).

Подобное происходит при патологических процессах, приводящих к потере воздушности легкого, то есть к уплотнению легочной ткани - долевая пневмония, обширный туберкулез, абсцесс, инфаркт легкого, опухоль. Нередко на стороне поражения в зоне патологического процесса можно определить и межреберную резистентность.

Голосовое дрожание:

Голосовое дрожание — это восприятие руками врача вибрации грудной стенки при произношении слов, содержащих букву «Р»: тридцать три, сорок четыре, Арарат и т.д.

41

Эти слова произносятся низким голосом, звук «Р» содержит низкие тональности, близкие к тону легочной ткани, что создает благоприятные условия для проведения звуков от голосовой щели по столбу воздуха через легочную ткань на грудную стенку.

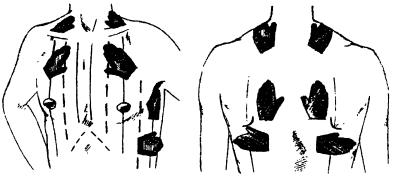

Исследование голосового дрожания проводится на симметричных участках грудной клетки: над ключицами, под ключицами на передней поверхности грудной клетки, по боковым поверхностям, сзади - над верхушками легких, между лопатками, под лопатками.

Существуют два способа наложения рук врача: на исследуемые места накладываются только кончики пальцев или накладываются ладони полностью. Первый способ считается более информативным из-за высокой вибрационной чувствительности конечных фаланг, он используется при исследовании ограниченных участков грудной клетки, особенно над местами предполагаемой патологии. Однако он более трудоемкий. В практике больше пользуются вторым способом, достаточно информативным и не требующим много времени.

При исследовании голосового дрожания над верхушками легких спереди изза малой площади используются лишь 1—2 фаланги пальцев, в подключичных пространствах и ниже накладываются ладони полностью. Они плотно прижимаются к грудным мышцам, пальцы при этом касаются ключицы, положение ладоней «елочкой». Ладони не должны располагаться над сердцем и сосудистым пучком. Исследуя боковые поверхности грудной клетки, кисти надо устанавливать вертикально, максимально погружая пальцы в подмышечные впадины. Мышц здесь мало, грудная стенка тонкая, проводимость звука хорошая.

Голосовое дрожание на задней поверхности грудной клетки также исследуется сверху вниз: вначале над верхушками — над трапециевидными мышцами, затем в межлопаточном пространстве и под лопатками. Сзади голосовое дрожание проводится хуже из-за толстого слоя мышц. Если грудная клетка большая, то в межлопаточном пространстве руки вначале устанавливаются ближе к верхним внутренним краям лопаток, затем — к нижним краям.

Исследуя голосовое дрожание между лопатками, надо просить пациента скрестить опущенные руки спереди, разведя максимально лопатки. Этим увеличивается межлопаточное пространство с более

тонкой грудной стенкой.

Проведение голосового дрожания зависит:

а) от пола и возраста; б) от тембра голоса;

в) от места исследования грудной клетки; г) от толщины грудной стенки; д) от проходимости бронхов;

е) от состояния плевральной полости; ѐ) от состояния легочной ткани; ж) от общего состояния пациента.

Лучше всего голосовое дрожание проводится у мужчин с низким голосом, у лиц с тонкой грудной стенкой. У женщин оно проводится слабо или вовсе не определяется. Подобное наблюдается у полных субъектов, у лиц с сильно разви-

42

тыми мышцами и у пожилых. По локализации исследования лучше голосовое дрожание проводится в подключичных областях, где относительно тонкая грудная стенка, а также над правой верхушкой, из-за короткого и более прямого правого верхнедолевого бронха. Несмотря на небольшие различия, принято считать, что голосовое дрожание на симметричных участках грудной клетки одинаковое с обеих сторон.

Схема исследования голосового дрожания на передней, боковых и задней поверхностях грудной клетки.

(Последовательность исследования — сверху-вниз):

Вусловиях патологии голосовое дрожание может быть ослаблено, исчезнуть совсем или быть усиленным. Это связано с условиями проведения звука от голосовой щели до поверхности грудной клетки. Изменение голосового дрожания зависит от характера патологического процесса и его локализации. Усиление или ослабление бывает повсюду, с обеих сторон, либо с одной стороны, либо на ограниченном участке одной из сторон, реже - с обеих сторон.

Ослабление голосового дыхания с обеих сторон наблюдается у ослаблен-

ных больных, улиц со слабым голосом, а также при ожирении, эмфиземе легких, при распространенной подкожной эмфиземе.

Ослабление голосового дрожания с одной стороны происходит при:

а) утолщении грудной стенки (воспалительный инфильтрат, гематома, липома, ограниченная подкожная эмфизема);

б) утолщении плевры (фиброз, опухоль плевры); в) наполнении жидкости в плевральной полости (экссудат, транссудат,

кровь, лимфа); г) наличии воздуха в плевральной полости (пневмоторакс);

д) обтурационном ателектазе (инородное тело бронха, опухоль, сдавливание бронха извне);

е) резекции одного легкого или его части.

Вэтих условиях голосовое дрожание становится ослабленным из-за разной плотности и толщины сред на пути проведения звука.

Усилению голосового дрожания с обеих сторон способствуют значитель-

ное похудание пациента, изменение тембра голоса при ларингите, акроме-

43

галии, микседеме, когда голос становится грубым и низким. Усиление голосового дрожания с одной стороны:

а) в результате уплотнения легочной ткани, потери ее воздушности, создания лучших условий для проведения звуков (вибрационных волн) по плотным тканям;

б) образование в легком достаточно крупной полости, способной резонировать и улучшать проведение звука.

К уплотнению легочной ткани приводят долевая пневмония, туберкулезный инфильтрат, невскрывшийся абсцесс, инфаркт, рак легкого, компрессионный ателектаз, выраженный локальный пневмосклероз.

Полость в легком может быть различного генеза: вскрывшийся абсцесс, туберкулезная каверна, крупный бронхоэктаз, кистозное образование.

Важнейшими условиями лучшего проведения голосового дрожания при локальном процессе в легких являются:

а) достаточная величина очага уплотнения легкого или полости (5 см и бо-

лее);

б) соседство патологического процесса с крупным бронхом или дренирование его бронхом с хорошей проходимостью;

в) расположение патологического процесса ближе к грудной стенке.

При пальпации грудной клетки иногда можно ощутить вибрацию, обусловленную низкими (басовыми) сухими хрипами, особенно при их обилии, а в задненижних и боковых отделах воспринять грубый шум трения плевры, напоминающий скрип ремня.

Ощупывая грудную клетку у больных с травмой, можно ощутить нежный мелкий треск (крепитацию) под кожей — это признак подкожной эмфиземы, то есть наличие пузырьков воздуха под кожей и в подкожной клетчатке.

Перкуссия:

Перкуссия грудной клетки позволяет судить о физических свойствах легких, плевры, грудной стенки. Она проводится по следующей схеме:

а) ориентировочная сравнительная перкуссия по Ауэнбруггеру; б) основная сравнительная перкуссия; в) топографическая (разграничительная) перкуссия.

Сравнительная перкуссия:

Исследуемый находится в вертикальном положении стоя, сидя перкутируются ослабленные больные или пациенты очень высокою роста. Тяжелые больные, если позволяем состояние, перкутируются сидя с поддержкой медперсонала или лежа. При перкуссии грудной клетки спереди и с боков врач находится справа или перед пациентом. Пациент держит голову прямо или из гигиенических соображений поворачивает в противоположную от врача сторону. Мышцы плечевого пояса пациента должны быть расслаблены, дыхание спокойное, ровное.

Сравнительная перкуссия проводится по передней, боковым и по задней поверхностям грудной клетки. При перкуссии спереди руки пациента должны быть

44

опущены, по боковым поверхностям — руки заложены за голову, при перкуссии сзади — специальное положение. Последовательность перкуссии каждой поверхности одинаковая — «сверху вниз». Во время исследования врач по возможности должен находиться на одном месте, спиной к свету, перед перкуссией сзади просит пациента повернуться к нему спиной. Положение врача всегда должно быть удобным, его руки не напряжены, движения свободные, четкие, не суетливые. Если пациент малого роста, врач перкутирует сидя на стуле.

Сравнительная перкуссия — это перкуссия строго симметричных участков грудной клетки. По качеству перкуторного звука слева и справа судят о норме или патологии.

Сравнительная перкуссия проводится с обязательным соблюдением следующих правил:

а) палец-плессиметр устанавливается на строго симметричных участках грудной клетки и обязательно в межреберьях;

б) прижатие пальца к грудной стенке должно быть умеренным и одинаковым слева и справа;

в) сила удара пальца-молоточка должна быть одинаковой с обеих сторон; г) перкуссию всегда надо начинать с правой стороны пациента, а если из-

вестна локализация патологического процесса — то обязательно со здоровой стороны.

Только при соблюдении этих правил ухо приучится к мелодии перкуторного звука и научится улавливать разность звуков. При проведении сравнительной перкуссии палец-плессиметр во всех позициях конечной фалангой может быть направлен в одну (лучше в левую) сторону, либо в разные: справа — в правую сторону, слева - в левую сторону. Последний вариант получил название «перкуссия елочкой».

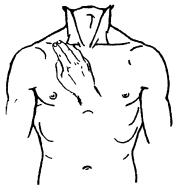

Сравнительная перкуссия грудной клетки спереди, сзади и по боковой поверхностям:

Перед выполнением сравнительной перкуссии по общепринятой методике предпочтительнее провести ориентировочную сравнительную перкуссию по Ауэнбруггеру, которая позволяет сориентироваться в характере перкуторного

45

звука и вероятной локализации патологического процесса.

Это непосредственная перкуссия 3—4 плотно сжатыми и слегка согнутыми пальцами симметричных участков грудной клетки: по ключицам, под ключицами, над лопатками, между и под лопатками. Сила удара средняя, а при необходимости может быть значительной или слабой. Перкуссией по Ауэнбруггеру можно выявить только достаточно обширные патологические процессы — экссудативный плеврит, крупную легочную инфильтрацию, обширный ателектаз, пневмоторакс.

Сравнительная непосредственная перкуссия по Ауэнбруггеру:

В классическом виде сравнительная перкуссия проводится в двух вари-

антах: вначале тихая, затем громкая. Тихая перкуссия позволяет оценить состояние поверхностных слоев легочной ткани, громкая — глубоких слоев.

Спереди вначале перкутируются верхушки легких над ключицами, далее подключичные пространства до III межреберья. При перкуссии верхушек палецплессиметр устанавливается в надключичных ямках над срединой ключицы и параллельно ей. Далее подобные перкуторные удары пальцем-молоточком наносятся по ключицам, выполняющих роль плессиметра, а потом обычной пальцепальцевой перкуссией исследуются II, III межреберья по срединно-ключичным линиям и ямки Моренгейма. В ямках Моренгейма палец-плессиметр устанавливается параллельно края дельтовидной мышцы, конечной фалашой упираясь в ключицу. Сила удара в этих местах должна быть больше, учитывая толщину мышечного слоя грудных мышц.

Сравнительная перкуссия спереди ниже III межреберья не проводится из-за наличия слева сердца - безвоздушного органа. Однако всегда надо иметь представление о состоянии воздушности средней доли, расположенной клинообразно между IV и VI ребрами справа. Над средней долей перкутируют по срединноключичнои линии в IV — V межреберьях. При оценке полученного звука сравнительным эталоном служит звук над выше расположенным III межреберьем. В норме они очень близки, лишь в V межреберье можно отметить некоторое укорочение звука из-за близости печени.

Представленный вариант сравнительной перкуссии передней поверхности

46

грудной клетки можно отнести к упрощенному, все перкуторные действия слева и справа выполняются по срединно-ключичной линии, что не полностью соответствует анатомо-топографическому положению легких. Врачи старших поколений применяли анатомически и клинически более обоснованную схему перкуссии, при которой средина пальца-плессиметра должна устанавливаться:

а) над верхушками — по парастернальной линии; б) непосредственная перкуссия по ключицам - по парастернальной линии;

в) в I межреберье — по парастернальной линии или чуть (1 — 1,5 см) латеральнее от нее;

г) во II межреберье — между парастернальной и сосковой линиями; д) в III межреберье — по срединно-ключичной (сосковой) линии;

е) в IV—V межреберьях справа (средняя доля) — по срединно-ключичной линии.

Схема перкуссии по передней поверхности грудной клетки:

Сравнительная перкуссия по боковым поверхностям грудной клетки

проводится в положении пациента с руками за головой. Чаще всего перкутируют по средней аксиллярной линии, но при необходимости и по передней и задней аксиллярной линиям. Врач находится перед пациентом.

При перкуссии вертикально расположенный палец-плессиметр глубоко погружается в подмышечную ямку настолько, чтобы средина перкутируемой фаланги оказалась на уровне

III межреберья. В IV и V межреберьях палец устанавливается горизонтально. Ниже перкутировать нет смысла из-за несравнимости звуков, обусловленной влиянием печени справа, слева — селезенки, газового пузыря желудка и кишечника.

При сравнительной перкуссии задней поверхности грудной клетки па-

циент принимает специальное положение: голова наклонена вперед, спина немного согнута, руки скрещены на груди, но можно каждую из них положить на противоположное плечо или противоположный локоть. Такое положение необходимо, чтобы отвести лопатки в стороны, увеличив этим межлопаточное пространство и уменьшив толщину грудной стенки, толщину костно-мышечного слоя. Сила перкуторного удара при перкуссии сзади должна быть большей, чем

47

при перкуссии спереди и по боковым поверхностям. Перкуторному исследованию подвергаются надлопаточные, межлопаточные и подлопаточные области. Можно перкутировать на самих лопатках, однако, это малоинформативно.

Внадлопаточных областях палец-плессиметр можно устанавливать двояко

—либо перпендикулярно скату плеча, либо горизонтально над остью лопатки, параллельно ей. В межлопаточных пространствах палец устанавливается вертикально между позвоночником и внутренним краем лопатки. Под лопатками перкуссия проводится сразу под углом лопатки (VII межреберье), а затем в VIII и IX межреберьях. Палец располагается горизонтально по ходу межреберий.

Характер перкуторного звука при исследовании грудной клетки зависит от:

а) пола, возраста пациента; б) состояния грудной стенки;

в) места исследования грудной клетки; г) состояния плевральной полости и самой плевры; д) проходимости бронхов; е) состояния легочной ткани.

У разных здоровых лиц легочный звук может существенно отличаться, что зависит от пола, возраста, питания, развитости легочной системы, развитости мускулатуры. У мужчин обычно получается легочный звук громкий, ясный, у женщин он несколько тише, короче. У полных людей он еще более приглушен, подобное отмечается при сильно развитой мускулатуре. У лиц пониженного питания легочный звук громкий, у пожилых он приобретает черты коробочного звука.

Условно принято считать, что на симметричных участках грудной клетки при сравнительной перкуссии получается одинаковый легочный звук — громкий, ясный, продолжительный. На начальных этапах освоения перкуссии так и надо запомнить. Но с накоплением опыта надо научиться улавливать существующие различия качества звука справа и слева и у здорового человека. Они следующие:

а) над правой верхушкой перкуторный звук тише и короче, чем над левой изза низкого стояния правой верхушки и более развитой мускулатуры правого плечевого пояса;

б) во II и III межреберьях слева легочный звук также тише и короче, чем справа из-за близости сердца;

в) над нижними отделами правого легкого в V межреберье по средней подмышечной линии и в VIII —IX межреберьях по лопаточной линии перкуторный звук будет короче и тише из-за близости печени;

г) слева при перкуссии по боковой поверхности в нижних отделах перкуторный звук имеет тимпанический оттенок из-за соседства газового пузыря желудка; д) самый ясный легочный звук получается во II межреберьях спереди, под углами лопаток и при перкуссии по боковым поверхностям; выше как справа, так и слева перкуторный звук нарастающе становится короче и тише из-за уменьше-

ния обьема легкого и увеличения мышечной массы в зоне перкуссии.

е) легочный звук над верхними долями легких по сравнению с нижними долями звучит тише и короче из-за разности объема лѐгочной ткани.

Вклинике причины, оказывающие влияние на характер перкуторного звука,

48

подразделяют на а) легочные;

б) внелегочные.

Как результат реализации этих причин вместо легочного звука может определяться:

а) тупой; б) тимпанический звук.

Возможны различные комбинации звука:

а) притуплѐнный, имеющий черты легочного и тупого звука; б) легочный с тимпаническим оттенком; в) притупленно-тимпанический.

Изменение легочного звука может быть с двух сторон, с одной стороны или на ограниченном участке.

При выявлении с помощью сравнительной перкуссии какихлибо отклонений легочного звука, необходимо обозначить их координаты в соответствии с условными областями (например, надключичная область), анатомическими ориентирами (например, II межреберье справа) и условными топографическими линиями (например, по срединно-ключичной линии), а также в соответствии с топографией предположить заинтересованность определенной доли или даже сегмента легкого, или заинтересованность плевры или грудной стенки.

Тупой и притуплѐнный звук:

Тупой звук над всей поверхностью грудной клетки определяется при утолщении грудной стенки у лиц с чрезмерным ожирением. Перкуторные волны, проникая вглубь до 7 см, просто не достигают воздушной лѐгочной ткани. Тупой или притуплѐнный звук на ограниченном участке можно получить при локальном утолщении грудной стенки (воспалительный инфильтрат, гематома, жировик, опухоль, мышца). Тупой звук выявляется при накоплении жидкости в плевральной полости (экссудат, транссудат, кровь, гной, лимфа). Перкуторно распознается количество жидкости от 500 мл и больше (максимальное количество жидкости возможно до 8 литров).

По уровню верхней границы тупости можно предположить количество жидкости в плевральной полости:

а) уровень притупления спереди находится на V ребре - количество жидкости около 1 л;

б) уровень притупления спереди, переходящего в тупость, находится на IV ребре — количество жидкости около 1,5 л;

в) повышение или снижение уровня верхней границы тупости спереди на одно ребро соответствует увеличению или уменьшению количества жидкости в плевральной полости примерно на 0,5 л;

г) тупость на уровне нижнего угла лопатки — выпот около 1 л; д) тупость на уровне оси лопатки — количество жидкости около 2 л, при бо-

лее высоком уровне — объем жидкости больше.

По конфигурации верхней границы тупости можно предположить генез жидкости. Если она ровная, горизонтальная, то это характерно для невоспали-

49

тельного процесса, а жидкость — транссудат.

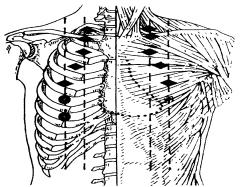

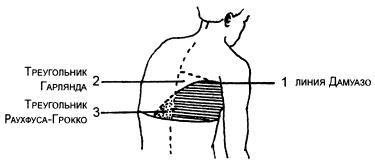

Воспалительная жидкость имеет косой верхний уровень тупости, который называется линией Эллерса-Дамуазо-Соколова. Начинается линия от позвоночника, где ее самое низкое положение сзади, затем она дугообразно поднимается вверх, достигая наивысшего уровня у лопатки или у задней подмышечной линии, далее она постепенно опускается вниз и достигает грудины.

Такое положение верхней границы тупости при экссудативном плеврите обусловлено наибольшей эластической тягой легкого в задне-боковых отделах, создающей отрицательное давление в плевральной полости и способствующей подъему жидкости. При попадании воздуха в плевральную полость давление в ней выравнивается с атмосферным и уровень жидкости становится горизонтальным.

Внутрь от наивысшей точки линии Дамуазо между позвоночником и границей тупости имеется пространство (треугольник Гарлянда), над которым определяется притупленно-тимпанический звук. В этом месте легкое поджато, несколько уплотнено, образовался компрессионный ателектаз.

При уровне жидкости в плевральной полости, доходящем до нижнего угла лопатки, на здоровой стороне около позвоночника определяется тупость из-за смещения средостения плевральным выпотом в здоровую сторону (треугольник Раухфуса-Грокко). Чем больше жидкости, тем больше смещение средостения.

Существенно отметить, что верхний уровень воспалительной жидкости при перемене положения пациента не меняется, уровень невоспалительной жидкости принимает горизонтальное положение в любом положении пациента.

Скопление жидкости в плевральной полости, вид сзади:

Ограниченный участок тупости (притупления), не соответствующий границам долей и не имеющий верхнюю границу тупости по линии Эллерса-Дамуазо- Соколова, может быть обусловлен осумкованным плевритом, опухолью плевры или фиброзом плевры после перенесенного экссудативного и, особенно, гнойного плеврита. Чаще это отмечается в задне-нижних отделах грудной клетки.

Тупой звук методом сравнительной перкуссии грудной клетки можно получить при патологических процессах легких, приводящих к потере воздушности легочной ткани:

а) межальвеолярный отек, заполнение альвеол воспалительной или

50