Pulmonology / Metodichka_po_pulmonologii_Ionova_2020_goda

.pdfцилиндрического эпителия и иногда светлые кристаллы Шарко—Лейдена (продукт дегрануляции эозинофилов). Чаще всего спирали Куршмана встречаются в мокроте у больных бронхиальной астмой в момент разрешения приступа удушья. В результате спазма бронхов слизистый секрет уплотняется и в конце приступа кашлевыми толчками выталкивается, закручиваясь в спиралевидные образования. Спирали Куршмана можно встретить и при других патологических процессах (пневмония, абсцесс легкого, опухоль), сопровождающихся обструктивным компонентом.

Эластические волокна появляются в мокроте при деструктивных процессах в легких. Они представляют собой элементы соединительной ткани и в нативном препарате имеют вид блестящих, двухконтурных, волокнистых образований с дихотомическим делением на концах, иногда их рисунок повторяет строение альвеол. Эластические волокна появляются в мокроте при деструкции легочной ткани (туберкулез, абсцесс, гангрена легкого, распадающийся рак легкого и др.).

Обызвествленные эластические волокна — грубые, пропитанные солями извести палочковидные образования. Обломки их напоминают вид пунктирной линии, состоящей из сероватых, преломляющих свет палочек. Эти элементы обнаруживают в мокроте при распаде петрифицированного очага как результат туберкулезного процесса, абсцесса легкого, новообразования. Элементы распада петрифицированного очага носят название тетрады Эрлиха и включают: обызвествленные эластические волокна, обызвествленный казеозный детрит, кристаллы холестерина, микобактерии туберкулеза.

При долевой пневмонии, туберкулезе, актиномикозе, фибринозном бронхите в препаратах мокроты можно обнаружить тонкие волокна фибрина.

К кристаллическим образованиям мокроты относятся:

а) кристаллы Шарко—Лейдена; б) кристаллы холестерина; в) кристаллы гематоидина; г) кристаллы жирных кислот.

Кристаллы Шарко-Лейдена представлены в мокроте в виде вытянутых бесцветных блестящих ромбов различной величины. Они выявляются при патологических состояниях, для которых характерно увеличение в мокроте количества эозинофилов (бронхиальная астма, эозинофильная пневмония, гельминтозы, долевая пневмония, туберкулез легкого и др.). Следует подчеркнуть, чтокристаллы Шарко-Лейдена образуются в закрытой посуде, в том числе в нативном препарате мокроты под покровным стеклом (без доступа воздуха), не ранее чем через

12—24 ч.

Кристаллы холестерина выглядят как бесцветные четырехугольной формы «таблички» с обломанным углом. Они образуются при распаде жира в замкнутых полостях, где длительно задерживается мокрота (абсцесс, туберкулез, распадающиеся опухоли и т. д.).

Кристаллы гематоидина — продукт распада гемоглобина, образуются при кровоизлияниях в некротизированных тканях, обширных гематомах. Они имеют форму ромбов, игл, паучков и звездочек золотисто-желтого цвета.

121

Кристаллы жирных кислот в виде тонких длинных игл также характерны для длительного застоя гнойной мокроты в полостях и встречаются при абсцессе легкого, бронхоэктазах. Они являются частью так называемых пробок Дитриха, в состав которых входят детрит, иглы жирных кислот, капли нейтрального жира и бактерии.

Таким образом, результаты макроскопического и микроскопического исследований мокроты позволяют представить характер патологического процесса в легких и с определенной степенью достоверности косвенно оценить такие факторы, как:

а) активность воспаления; б) выраженность аллергического компонента;

в) интенсивность обструкции.

Анализ окрашенных препаратов. Окрашенные препараты изучают сухими системами при увеличениях: объектив х10, окуляры х8, х20 и х40. Начинать просмотр рекомендуется с меньшего увеличения (х80). По мере необходимости неясные места просматривают при большом увеличении.

Клеточные элементы. К клеточным элементам, которые выявляются при микроскопии нативных и окрашенных препаратов мокроты, относятся:

а) эпителиальные клетки; б) альвеолярные макрофаги;

в) опухолевые (атипичные) клетки; г) лейкоциты; д) эритроциты.

Плоский эпителий из полости рта, носоглотки, голосовых складок и надгортанника не имеет диагностического значения. Клетки цилиндрического мерцательного эпителия обнаруживаются в любой мокроте, однако увеличение их числа свидетельствует о повреждении слизистой бронхов и трахеи (острый и хронический бронхит, бронхоэктазы, трахеит, ларингит).

Альвеолярные макрофаги, которые можно обнаружить в любой мокроте, представляют собой крупные клетки ретикулогистиоцитарного происхождения с эксцентрически расположенным крупным ядром и обильными включениями в цитоплазме. Количество альвеолярных макрофагов увеличивается при воспалительных процессах в легких и дыхательных путях.

Пылевые клетки — это макрофаги с фагоцитированными частицами пыли. При хронических воспалительных процессах альвеолярные макрофаги часто подвергаются дегенеративным изменениям. Скопление их встречается при хронических заболеваниях — туберкулезе, абсцедирующей пневмонии, актиномикозе, эхинококке легкого и др.

Макрофаги могут содержать кристаллы гемосидерина, образующегося в легких в результате распада гемоглобина эритроцитов. Их называют сидерофагами или «клетками сердечных пороков», так как они могут появиться при застое крови в легких у больных декомпенсированными пороками сердца, при хронической левожелудочковой сердечной недостаточности иного генеза, при инфаркте лѐгкого и др.

Повышение содержания в мокроте лимфоцитов часто наблюдается у

122

больных коклюшем, туберкулѐзом легких, у пациентов с обострением хронического бронхита, при хронических лимфопролиферативных заболеваниях.

Большое количество эозинофилов в мокроте характерно для бронхиальной астмы, эозинофильной пневмонии, гельминтозов, туберкулеза и рака легкого.

Единичные эритроциты можно обнаружить в любой мокроте. Увеличение их числа наблюдается при разрушении ткани легкого или бронхов, застое в малом круге кровообращения, инфаркте легкого, при кровохарканье различного генеза.

Микроскопия мазков мокроты, окрашенных по Граму, и изучение микробной флоры позволяют во многих случаях ориентировочно установить наиболее вероятного возбудителя неспецифических легочных инфекций. Этот простой метод экспресс-диагностики возбудителя недостаточно точен и может использоваться только в комплексе с другими (микробиологическими, иммунологическими) методиками исследования мокроты.

При окраске по Граму в мазке мокроты идентифицируют грамположительные (приобретают синий цвет) пневмококки, стрептококки, стафилококки и грамотрицательные (приобретают красный цвет) бактерии — клебсиеллу, палочку Пфейффера, кишечную палочку и др. Многие из них присутствуют в нормальном бронхиальном секрете здоровых людей и являются условно патогенной микрофлорой. Ориентировочное заключение о вероятном возбудителе неспецифических заболеваний легких при микроскопии можно сделать на основании определения бактерий в мокроте лишь в концентрации более 106-107 КОЕ/мл.

При окраске мазка мокроты по Цилю—Нильсену возможна идентификация микобактерий туберкулеза, которые окрашиваются в красный цвет, а все остальные элементы мокроты — в синий. Диагностическое значение имеет обнаружение в препарате даже единичных микобактерий туберкулеза.

При актиномикозе легкого микроскопии подвергают раздавленные покровным стеклом и окрашенные по Граму желтоватые друзы актиномицетов, которые выглядят в виде своеобразных фиолетово-розовых лучистых образований, состоящих из центральной части (мицелия) и окружающих ее колбочек. При микроскопии мокроты можно выявить и Candida albicans.

Признаками активного воспалительного процесса являются:

а) характер мокроты — слизистая, слизисто-гнойная или гнойная; б) увеличение количества лейкоцитов в мокроте (более 10 в поле зрения); в) увеличение количества альвеолярных макрофагов; г) увеличение общего количества мокроты (не всегда).

Степень выраженности аллергического компонента оценивается по количеству эозинофилов и кристаллов Шарко—Лейдена в мокроте.

Исследование плеврального выпота:

Уздорового человека и плевральной полости между листками париетальной

ивисцеральной плевры находится около 1—2 мл жидкости. Это позволяет висцеральной плевре свободно скользить вдоль париетальной во время дыхательных движений. Кроме того, такое небольшое количество жидкости осуществляет сцепление двух поверхностей. В париетальной плевре больше лимфатических

123

сосудов, а в висцеральной — кровеносных, диаметр кровеносных капилляров в висцельной плевре больше диаметра капилляров париетальной плевры. Движение жидкости в париетальной плевре осуществляется в соответствии с законом транскапиллярного обмена Старлинга, согласно которому движение жидкости происходит в силу разности абсолютного градиента гидростатического и онкотического давления. То есть в норме жидкость из париетальной плевры направляется в плевральную полость, откуда адсорбируется висцеральной плеврой. В париетальной плевре образуется около 100 мл жидкости в час, а способность абсорбировать ее у висцеральной плевры — 300 мл, поэтому в плевральной полости жидкости практически нет.

Выведение жидкости из плевральной полости может происходить и по лимфатическим сосудам париетальной плевры. У здоровых людей дренаж жидкости через лимфатические сосуды составляет около 20 мл/ч (до 500 мл в сутки).

При патологических процессах возможны два механизма увеличения количества плевральной жидкости. Первый из них характеризуется образованием экссудата при воспалении (при плевритах), второй механизм возникает при «пропотевании» невоспалительной жидкости и образовании транссудата (при отеках).

При плевритах (воспаление плевры) механизмы накопления жидкости

вплевральной полости следующие:

1)повышается проницаемость сосудов париетальной плевры, что приводит к увеличению капиллярного гидростатического давления в висцеральной и париетальной плевре;

2)происходит увеличение количества белка в плевральной полости;

3)снижается онкотическое давление плазмы крови, следовательно, жидкая часть крови легче покидает кровяное русло;

4)уменьшается внутриплевральное давление (при ателектазах вследствие бронхогенного рака легкого, при саркоидозе);

5)нарушается отток плевральной жидкости по лимфатическим сосудам, следовательно, появляются условия для задержки ее в плевральной полости.

При раковых плевритах возможно сочетание нескольких механизмов накопления жидкости в плевральной полости. Исследования плеврального выпота позволяют отличить экссудат от транссудата.

Дифференциальная диагностика жидкости в плевральной полости проводится в три этапа:

1)выявление жидкости в плевральной полости;

2)установление характера плеврального выпота — экссудат или транссудат;

3)установление причины экссудата.

Анализ плевральной жидкости включает в себя макроскопическое, физикохимическое, микроскопическое, микробиологическое и биологическое исследования.

При осмотре различают серозный, серозно-фибринозный, фибринозный, се- розно-гнойный, гнойный, гнилостный, геморрагический, хилезный и хилезноподобный виды плеврального выпота.

Прозрачность. Транссудат, так же как и серозный экссудат, прозрачен либо слегка опалесцируют. Экссудат обычно мутный, что объясняется высоким со-

124

держанием клеточных элементов, помогающих различать характер экссудата: лейкоцитов (гнойный и серозно-гнойный экссудат), эритроцитов (геморрагический экссудат), капель жира (хилезный экссудат), клеточного детрита (хилезоподобный экссудат). Экссудат приобретаетхилезный характер (похож на разбавленное молоко) при разрушении грудного лимфатического протока, например опухолью, либо при застое лимфы в протоке. Мутность хилезоподобного экссудата обусловдена жировым перерождением содержащихся в нем клеток.

Цвет транссудата светло-желтый, а серозного экссудата — от бледного до золотисто-жѐлтого, при желтухе до насыщенно-желтого. Гнойный экссудат серо- вато-белесоватый, зеленовато-желтый, при примеси крови — с красным оттенком или, чаще, коричневато-серый; такой же цвет у гнилостного экссудата.

Геморрагический выпот в зависимости от количества крови и срока ее пребывания в плевре может иметь различные оттенки — от розового до темнокрасного и бурого. При гемолизе выпот имеет лаковый вид.

Консистенция транссудата и экссудата жидкая. Гнойный экссудат бывает густым, сливкообразным, иногда настолько вязким, что с трудом проходит через пункционную иглу.

Реакции (пробы) Ривальта и Лукерини являются легко выполняемыми и надежными тестами для дифференцировки экссудата и транссудата. Эти реакции выполняются врачом непосредственно в процедурном кабинете, а не в лаборатории.

Для проведения пробы Ривальта прозрачный стеклянный цилиндр заполняется водопроводной водой, подкисленной несколькими каплями уксусной кислоты. Затем в воду добавляют 1—2 капли только что полученного пунктата. Поскольку удельный вес любого пунктата выше удельного веса воды, то он будет опускаться на дно цилиндра с водой. Капли экссудата, содержащие большое количество мукополисахаридного комплекса серозомуцина, свертывающегося в слабокислой воде, будут опускаться на дно, оставляя за собой мутно-белый след. Капли транссудата, не содержащего серозомуцин, опускаясь на дно цилиндра, не оставляют никакого следа.

Еще более простой является проба Лукерини: берут часовое стекло, помещают его на черный фон и наливают на него приблизительно 2 мл 3%-ного раствора перекиси водорода. Затем в перекись осторожно капают 1 каплю плеврального пунктата. Капля экссудата, содержащего много серозомуцина, вызывает появление опалесцирующего помутнения в перекиси водорода, отчетливо видимого на черном фоне.

Причинами возникновения транссудата чаще всего являются:

1.Застойная сердечная недостаточность.

2.Нефротический синдром (гломерулонефриты).

3.Цирроз печени.

4.Микседема.

5.Эмболии мелких ветвей легочной артерии, приводящих к инфарктной пневмонии и образованию выпота.

6.Саркоидоз.

К возникновению экссудата приводит:

125

1.Метастатические и первичные опухоли плевры.

2.Инфицирование плевры:

а) возбудителем туберкулеза (20—50 % всех экссудатов); б) анаэробной флорой;

в) пневмококком ((может вызывать парапневмонические, появляющиеся вместе с пневмонией и метапневмонические (более поздние плевриты);

г) стафилококком (в основном является причиной эмпиемы плевры); Д) микоплазмами, палочкой Фридлендера, синегнойной палочкой, кишечной

палочкой, грибками (аспергиллез, кандидомикоз, бластомикоз), паразитами.

3.Эмболии легочной артерии.

4.Заболевания ЖКТ: острые и хронические панкреатиты, опухоли поджелудочной железы, поддиафрагмальные абсцессы, перфорация пищевода.

5.Системные заболевания соединительной ткани: системная красная волчанка, ревматоидный артрит.

6.Системные васкулиты (узелковый полиартериит).

7.Аллергические заболевания (постинфарктный аллергический синдром, лекарственная аллергия).

8.Другие заболевания и состояния (асбестоз, саркоидоз, уремия, последствия лучевой терапии, хилоторакс, гемоторакс, электроожоги и др.).

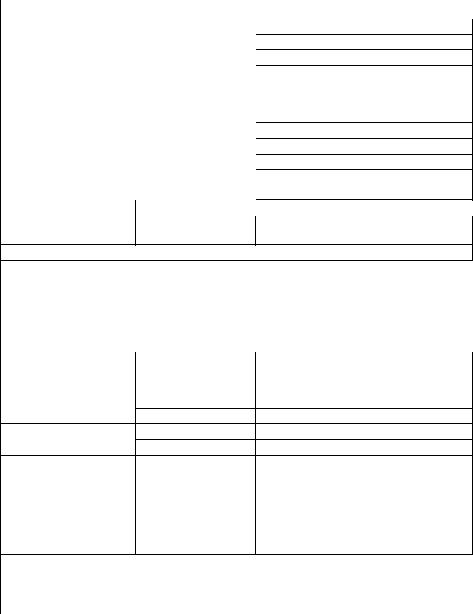

Дифференциальная диагностика плеврального транссудата и экссудата:

Признак |

|

|

|

Транссудат |

Экссудат |

|

Удельный вес |

|

|

Менее 1,015 г/л (чаще - |

Более 1,015 г/л (чаще- |

||

|

|

|

|

|

1,006-1,012) |

1,018-1,022) |

Белок |

|

|

|

|

Менее 30 г/л (чаще — |

Более 30 г/л (чаще — 3-8 |

|

|

|

|

|

0,5-2,5 %) |

%) |

Фибриноген |

|

|

— |

0,05-0,1 % |

||

Отношение количества |

Менее 0,5 |

Более 0,5 |

||||

белка |

в |

плевральной |

|

|

||

жидкости к количеству |

|

|

||||

белка |

в |

сыворотке |

|

|

||

крови |

|

|

|

|

|

|

Отношение |

уровня |

Менее 0,6 |

Более 0,6 |

|||

ЛДГ плевральной жид- |

|

|

||||

кости |

к |

уровню |

ЛДГ |

|

|

|

сыворотки крови |

|

|

|

|||

ЛДГ в выпоте |

|

|

< 200 МЕ |

> 200 МЕ |

||

Реакция Ривальта |

|

Отрицательная |

Положительная |

|||

Реакция Лукерини |

|

Отрицательная |

Положительная |

|||

Свертывание |

при |

сто- |

Нет |

Да |

||

янии |

|

|

|

|

|

|

Лейкоциты в 1 мкл |

Менее 1000 |

Более 1000 |

||||

Глюкоза в выпоте |

|

> 3,33 ммоль/л |

< 3,33 ммоль/л |

|||

126

Алгоритм оценки внешнего вида плевральной жидкости:

1. Если жидкость геморрагическая, то надо определить величину гематокри-

та:

а) если величина гематокрита более 10% — то можно подумать об опухоли, травме, эмболии легочной артерии;

б) если гематокрит свыше 50 %, то это явный признак гемоторакса, требующий немедленного дренирования.

2. Прозрачность:

а) полная прозрачность - надо приступить к биохимическому исследованию

— определению уровня глюкозы и амилазы:

α) если уровень глюкозы снижается, то наиболее вероятной причиной плеврита является злокачественное новообразование или туберкулез;

β) если повышается уровень амилазы — то это скорее патология поджелудочной железы или заболевание пищевода (рак);

γ) если уровень амилазы и глюкозы нормальный, то переходят к цитологическому исследованию плевральной жидкости;

б) мутный пунктат (хилоторакс или псевдохилоторакс) — надо исследовать липиды пунктата:

α) если выявлены кристалллы холестерина, то это псевдохилоторакс; β) если выявлены триглицериды, то это хилоторакс, развившийся при пора-

жении главных лимфатических путей опухолью. 3. Цитологическое исследование:

а) положительный результат при плоскоклеточном раке встречается редко; б) положительный ответ чаще отмечается при лимфомах (75 %), особенно

при гистиоцитарных видах и в 20 % при лимфогранулематозе. 4. Определение клеточного состава:

а) преобладание лейкоцитов характерно для острого плеврита, пневмонии (парапневмонический плеврит);

б) преобладание мононуклеаров указывает на длительное накопление жидкости.

Дальнейшие диагностические исследования — это торакоскопия с биопсией плевры для исключения злокачественного образования или туберкулеза.

Если диагноз не установлен после двухсторонней двукратной биопсии плевры, то прибегают к компьютерной томографии, сканированию легких, в некоторых случаях проводят ангиографию.

127

Вероятные причины изменения плевральной жидкости:

Показатели |

Значения |

Наиболее вероятные причины |

Соотношение гемато- |

> 50% |

крита в выпоте к крови |

> 1%, но < 50% |

Эритроциты |

> 100 000/мм3 |

Лейкоциты |

> 10 000/мм3 |

|

|

|

< 1000/мм3 |

Нейтрофилы |

> 50% |

Лимфоциты |

> 90% |

Эозинофилы |

>10% |

|

|

Гемоторакс

Злокачественная опухоль, ТЭЛА, травма

Злокачественная опухоль, травма, ТЭЛА

Эмпиема, парапневмонический экссудат, панкреатит, ТЭЛА, коллагеноз, редко — злокачественная опухоль, туберкулез

Транссудат

Острый плеврит

Туберкулез, злокачественная опухоль

Асбестоз, пневмоторакс, разрешающаяся инфекция

Мезотелиальные клетки отсутствуют |

Туберкулез |

|

|

|

|

имеют признаки злоМезотелиома качественности

Соотношение концентрации в выпоте к концентрации в плазме:

Белка |

> 0,5 |

Критерий экссудата |

Лактатдегидрогеназы |

> 0,6 |

Критерий экссудата |

(ЛДГ) |

|

|

ЛДГ в выпоте |

> 200 МЕ |

Критерий экссудата |

ЛДГ в выпоте к верхней |

> 2/3 |

Критерий экссудата |

границе нормы в крови |

|

|

Глюкоза в выпоте

Белок в выпоте

рН в выпоте

< 3,33 ммоль/л

>4,44 ммоль/л

>50 г/л

<5 г/л

<7,20

Парапневмонический экссудат, туберкулез, ревматоидный артрит, гемоторакс, парагонимиаз, cиндром Чердж– Стросса

Системная красная волчанка

Туберкулез

Уриноторакс, перитонеальный диализ

Осложненный парапневмонический выпот (эмпиема), повреждение пищевода, туберкулез, злокачественное новообразование, ревматоидный артрит, гемоторакс, системный ацидоз, парагонимиаз, системная красная волчанка, уриноторакс

Амилаза в |

выпоте по |

> 1 |

Панкреатит |

отношению |

к концен- |

более верхней грани- |

Повреждение пищевода, болезни под- |

трации в плазме |

цы нормы концен- |

желудочной железы, злокачественные |

|

|

|

трации в плазме |

опухоли |

128

ОГЛАВЛЕНИЕ

|

Стр. |

Предисловие |

3 |

Введение |

4 |

Исследование органов дыхания |

5 |

Краткая анатомия и физиология |

5 |

Жалобы |

12 |

Осмотр |

19 |

Пальпация |

38 |

Перкуссия |

44 |

Аусультация |

60 |

Инструментальные и лабораторные методы исследования |

|

органов дыхания |

79 |

Бронхоскопия |

79 |

Методы лучевой диагностики |

87 |

Функциональные пробы |

111 |

Исследование газов артериальной крови |

116 |

Исследование мокроты |

119 |

Исследование плеврального выпота |

123 |

Список литературы |

130 |

Список литературы:

1.Кукес В.Г., Маринин В.Ф., Реуцкий И.А., Сивков С.И. Врачебные методы диагностики : учеб. пособие. — М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. - 720 с.

2.Милькамановнч В.К. Методическое обследование, симптомы и симптомокомплексы в клинике внутренних болезней: Руководство для студентов и врачей.

—Мн.: ООО "ПолифактАльфа", 1994. — 672 с.

3.Пропедевтика внутренних болезней. Пульмонология : учеб. пособие/ В. Т. Ивашкин, О. М. Драпкина. — М. : ГЭОТАР-Медиа, 2011. — 176 с. : ил.

4.Пропедевтика внутренних болезней : учебное пособие / М. А. Бутов. — М. : ФОРУМ, 2011. — 512 с. : ил. — (Профессиональное образование).