- •6.2.2.3. Характеристика отдельных видов лейкоцитов

- •6.2.1.2. Цветовой показатель

- •6.2.2.1. Физиологические лейкоцитозы. Лейкопении

- •6.2.2.2. Лейкоцитарная формула

- •6.2.2.3. Характеристика отдельных видов лейкоцитов

- •6.4.1. Сосудисто-тромбоцитарный гемостаз

- •1. Условия образования отрицательного плеврального давления, его изменения во время вдоха и выдоха. Модель Дондерса.

- •2. Альвеолярный воздух, его объём, процентный состав, парциальное давление кислорода и углекислого газа. Механизм поддержания постоянства состава альвеолярного воздуха.

- •3.Легочные объемы и емкости. Методы определения. Минутный объем дыхания и легочной вентиляции в покое и при физической нагрузке.

- •4.Газообмен в легких. Процентное содержание и парциальное давление кислорода и углекислого газа в альвеолярном воздухе. Напряжение газов в артериальной и венозной крови.

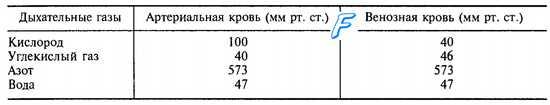

- •Напряжение дыхательных газов в артериальной и венозной крови легочных капилляров

- •5.Транспорт кислорода кровью, кривая диссоциации оксигемоглобина, кислородная емкость крови.

- •6.Газообмен в тканях. Напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной, венозной крови и тканевой жидкости.

- •Напряжение дыхательных газов в артериальной и венозной крови легочных капилляров

- •7. Транспорт угольной кислоты кровью.

- •8.Дыхательный центр: современные представления о его структуре и функции.

- •9.Рефлекторная саморегуляция дыхания. Механизмы, обеспечивающие дыхательный цикл.

- •10.Дыхание в условиях пониженного и повышенного атмосферного давления, механизмы адаптации.

- •Пищеварение

- •Жевание

- •Глотание

- •Эвакуация содержимого желудка в двенадцатиперстную кишку

- •1 Вопрос.?????? 2 вопрос.

- •3 Вопрос.

- •4 Вопрос.

- •5 Вопрос.

- •6 Вопрос и 7 вопрос.

- •8 Вопрос и 9 вопрос

- •10 Вопрос.

- •12 Вопрос

- •13 Вопрос.

- •Физиология сенсорных систем

- •2.Классификация и свойства рецепторов. Механизмы возбуждения первично- и вторичночувствующих рецепторов.

- •3.Вкусовая система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы. Механизмы восприятия вкуса. Методы исследования вкусовой системы.

- •4.Обонятельная система: рецепторы, их локализация, механизм восприятия запахов, проводниковый и корковый отделы.

- •6.Соматосенсорная система: рецепторный, проводниковый и корковый отделы. Кожная чувствительность (тактильная, температурная). Проприорецепция.

- •Вопрос 7

- •Вопрос 8

- •Вопрос 9

6.Газообмен в тканях. Напряжение кислорода и углекислого газа в артериальной, венозной крови и тканевой жидкости.

Газообмен в тканях

В тканях происходит непрерывное потребление кислорода и образование углекислого газа. Напряжение углекислого газа в тканях достигает 60–70 мм рт. ст., в венозной крови — только 46 мм рт. ст., поэтому углекислый газ из тканей поступает в тканевую жидкость и далее в кровь, делая ее венозной.

Кровь, поступающая в капилляры большого круга кровообращения, содержит большое количество кислорода. Его напряжение составляет 100 мм рт. ст., в тканевой жидкости напряжение кислорода — 20–37 мм рт. ст. Происходит газообмен между кровью и тканевой жидкостью, т.е. кислород из крови переходит в тканевую жидкость. Ткани потребляют около 40 % всего кислорода, содержащегося в крови. При усилении обмена веществ потребление кислорода тканями увеличивается. Количество кислорода, которое поглощается тканями, выраженное в процентах, называют коэффициентом утилизации кислорода, т.е. это разница между содержанием кислорода в артериальной и венозной крови.

Напряжение дыхательных газов в артериальной и венозной крови легочных капилляров

7. Транспорт угольной кислоты кровью.

ПЕРЕНОС УГЛЕКИСЛОТЫ КРОВЬЮ Перенос углекислоты представляет для организма особую проблему, так как при растворении углекислота быстро превращается в угольную кислоту. В покое клетки выделяют около 200 мл углекислоты в 1 мин. Если бы она была просто растворена в плазме (которая может переносить в растворенном состоянии только 4,3 мл углекислоты на 1 л), то кровь должна была бы циркулировать со скоростью 47 л/мин вместо 4-5 л/мин. Кроме того, при таком количестве углекислоты кровь имела бы рН 4,5, клетки же способны выживать лишь в узких пределах рН в области слабо щелочной реакции, близкой к нейтральной (при рН примерно от 7,2 до 7,6). Гемоглобин благодаря своим уникальным свойствам позволяет каждому литру крови переносить из тканей к альвеолам около 50 мл углекислоты, причем кислотность артериальной и венозной крови различается лишь на несколько сотых долей единицы рН. Часть углекислоты находится в непрочном химическом соединении с гемоглобином, небольшое количество присутствует в виде угольной кислоты, большая же часть угольной кислоты образует бикарбонаты в результате нейтрализации ионами натрия и калия, освобождающимися при превращении оксигемоглобина в гемоглобин. Химические детали этого процесса сложны и не могут быть рассмотрены в этой книге. Интересно отметить, что в ходе эволюции возникло химическое соединение (гемоглобин), обладающее всеми свойствами, необходимыми для обслуживания процесса дыхания: способностью переносить кислород и углекислоту и поддерживать рН крови на постоянном уровне в течение всех фаз этого переноса газов. Углекислота переходит из тканей в кровь и из крови в альвеолы, диффундируя из области с более высоким парциальным давлением в область с более низким давлением. Давление углекислоты в тканях составляет около 60, в венозной крови - около 47, а в альвеолах - около 35 мм рт. ст. Парциальное давление углекислоты в артериальной крови равно около 41 мм рт. ст., так что кровь содержит много углекислоты и после того, как она прошла через легкие. Превращение углекислоты в угольную кислоту в капиллярах тканей и обратное превращение угольной кислоты в углекислоту ускоряется примерно в 1500 раз особым ферментом, называемым угольной ангидразой. Когда процесс нормального удаления углекислоты легкими нарушается, например при воспалении легких, ее концентрация (фактически концентрация бикарбонатов и угольной кислоты) в крови возрастает, и такое состояние крови называется ацидозом. Это не означает, что кровь действительно становится кислой (ее реакция все еще остается несколько щелочной); просто происходит уменьшение щелочного резерва крови (главным образом натрия). Когда щелочной резорв крови оказывается исчерпанным, кровь ужз не может сохранять щелочную реакцию, ее рН изменяется и клетки тканей погибают от воздействия кислой крови. Ацидоз наблюдается также при диабете. Здесь, однако, это связано не с недостаточным удалением углекислоты легкими, а с избыточным образованием кислот тканями вследствие нарушенного обмена углеводов.