Мастерство психологического консультирования

.pdf3.1. |

Эмпатия |

61 |

Проведенные в 1950-1970-е годы многочисленные сравнительные исследования позволили К. Роджерсу утверждать:

•«Идеальный» терапевт/консультант, прежде всего, эмпатичен. На этом сходятся терапевты самых различных школ

иориентации.

•Уровень эмпатии положительно коррелирует с успешностью терапевтического процесса.

•По степени развития эмпатии можно прогнозировать успешность терапии или консультирования.

•Эмпатическое понимание предоставляется терапевтом или консультантом свободно. Его не нужно вытягивать из него или из нее. И поэтому уровень эмпатии в терапевтических отношениях можно определять, исследуя только высказывания терапевта, не зная высказываний клиента.

•Уровень эмпатии зависит от опыта терапевта или консультанта: чем более терапевт или консультант опытен, тем выше уровень эмпатии.

•Чем более интегрирован терапевт, тем выше уровень эмпатии, предоставляемой им.

•Интеллектуальные и диагностические способности специалиста никак не коррелируют с уровнем эмпатии30.

•Эмпатии можно научиться от эмпатичного человека. Более того, можно утверждать, что с этим качеством не рождаются, но оно приобретается через эмпатические взаимоотношения с другим.

Человеческие страдания не суммируются, они всегда единичны. Если в больничной палате находятся трое больных, нелепо считать, что боли было бы втрое меньше, если бы там находился только один пациент. Кл. Льюис31 говорит, что, когда человек достигает максимума страданий, в этот миг достигается максимум страданий, возможных во вселенной, — страдания не суммируются. Они единичны, и это единичное больше общего, так как содержит в себе общее. Поэтому психотерапия всегда единична, консультирование

30 К. Роджерс считал это одной из важнейших исследовательских находок: из этого вытекает, что традиционные академические способы подготовки специалистов не являются адекватными способом развития требуемых качеств терапевтов и консультантов.

31 Льюис Кл. Боль. Проблема страдания. Чикаго, 1987. С. 116.

62 Глава 3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО

всегда единично, и это влечет за собой своего рода трансформацию этического, этический парадокс. Сейчас мы постараемся пояснить, в чем этот парадокс состоит.

Задачей этики является доказывать, что является добром, а что — злом. Этическое есть общее, этика отвечает на вопрос, что является добром вообще и что является правильным вообще,

и это является обязательным для всех и для каждого. Этика ко всем относится в равной степени.

Например, с точки зрения этики каждый родитель по отношению к своему ребенку связан святейшим долгом — это общее правило обязательное для всех родителей по отношению к своим детям. То же верно и для детей в их отношении к родителям. Для детей вообще в отношении к родителям вообще. И, если какой-нибудь родитель/ребенок проявляет по отношению к своему ребенку/родителю грубость, насилие, — это воспринимается нами как зло. Если рядом с нами происходит подобное зло — все внутри нас протестует, мы готовы вмешаться, чтобы остановить насилие, в нас говорит нравственный закон. В терапевтической ситуации естественная этическая, нравственная реакция трансформируется, и ее место занимает эмпатический отклик. Можно сказать, что этическое «Я—Он» («Я—Она», «Я—Оно») в терапевтической ситуации трансформируется в этическое «Я—Ты».

«Я помню, как однажды в юности возвращался домой и думал: если я сейчас подниму глаза и увижу, что окна квартиры темны, это будет знак, я буду знать, что они погибли. Господи, если ты есть, сделай так, чтобы с моими родителями случился несчастный случай, чтобы они разбились, чтобы их раздавила машина, чтобы поезд разнес их в клочья... Что-нибудь! Прошу тебя, Господи, если ты есть, сделай это! Если я подниму глаза и увижу, что окна квартиры темны, я буду знать, что они погибли. И вот я поворачиваю за угол и вижу: в окнах — свет!.. И я понимаю, что Бога нет, иначе он бы меня услышал!»

Какое страшное признание! Но вслушайтесь в дрожащий голос, взгляните в глаза, наполненные слезами, услышьте гнев и боль, изливаемые сорокалетним мужчиной впервые в жизни, прочувствуйте страх, испытываемый им от соприкосновения с

3.1. |

Эмпатия |

63 |

ранящими воспоминаниями, и вы поймете значимость этого момента наивысшей открытости, искренности и незащищенности. Возможно, сейчас ваша способность присутствовать и принимать позволит этому человеку впервые в жизни раскрыть травмирующие подробности своего детства. Нравственный закон, могущий при иных обстоятельствах вызвать в нас этическую оценку, здесь заменяется эмпатическим откликом, этическое правило заменяется состраданием.

Потребность человека в сострадании (со-страдании) — это потребность в присутствии (подробнее о присутствии см. в главе 2). С. Левин (S. Levine, 1992) так описывает природу сострадания: «Когда ваш страх соприкасается с чьей-нибудь болью, он превращается в жалость. Когда ваша любовь соприкасается с чьей-то болью, она становится состраданием»32. Чтобы присутствовать другому человеку, необходимо ясно видеть свои границы и научиться наблюдать за собой. Если вы хотите обратиться к душе другого человека, вам прежде всего необходимо быть в контакте с собственной душой.

Нам кажется уместным упомянуть здесь еще об одном важном принципе, на который обратил внимание К. Роджерс (1961): «Если я создаю помогающее отношение к себе — если я могу быть прочувственно-осознающим и принимающим по отношению к своим собственным чувствам — тогда велика возможность, что я смогу сформировать помогающее отношение к другому. Чтобы быть эмпатичным по отношению к другому, нужно быть эмпатичным по отношению к самому себе»33.

Упражнение на соприкосновение

свнутренними переживаниями

Мы хотели бы предложить упражнение, которое направлено на то, чтобы помочь вам соприкоснуться со своими внутренними переживаниями и попытаться обнаружить их смысл. Согласно Ю. Гендлину, «ощущаемый смысл» или «переживаемый смысл» ( «felt sense») не присутствует в нас постоянно, ему нужно созреть, сформироваться, и мы можем научиться способствовать

32Цит. по: Rinpoche S. The Tibetiab Book of Living and Dying, Harper: San Francisco, 1992. P. 200.

33 Rogers C. On Becoming a Person. Boston: Houghton Mifflin,

1961.

64 |

|

|

|

|

|

|

Глава |

3. |

|

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ |

ПРОСТРАНСТВО |

||||||||

этому процессу, |

наблюдая |

за |

своим |

телом. |

|

Это |

ощуще- |

||||||||||||

ние проявляется сначала как что-то неясное, расплыв- |

|||||||||||||||||||

чатое. |

Впоследствии, |

по |

мере сосредоточения |

|

на |

нем, |

|||||||||||||

оно может становиться более отчетливым и |

изменяться. |

||||||||||||||||||

По своей сути ощущаемый смысл — это переживание |

|||||||||||||||||||

определенной проблемы или жизненной ситуации |

|||||||||||||||||||

на |

у р о в н е |

т е л а . |

Приведем |

пример |

«ощущаемого |

||||||||||||||

смысла». |

Представьте, |

что |

вы отправляетесь в коман- |

||||||||||||||||

дировку |

в |

другой |

город. |

Вы |

собрали |

вещи, |

приехали |

||||||||||||

на вокзал, наконец |

сели |

в |

поезд, |

но |

вас |

все |

время не |

||||||||||||

покидает какое-то |

смутное, |

непонятное |

ощущение. |

Что- |

|||||||||||||||

то не так, но что? И |

вдруг вы |

вспомнили, |

что |

забыли |

|||||||||||||||

дома |

фотографии, |

|

которые |

|

обещали |

показать |

|

друзьям |

|||||||||||

в этом |

городе! Да, |

показать |

их |

на |

сей раз |

не |

удастся, |

||||||||||||

но вот что удивительно: ваше состояние изменилось. |

|||||||||||||||||||

Фотографии |

не |

появились, |

вы |

не |

сможете |

выполнить |

|||||||||||||

свое |

обещание, |

а |

внутри |

словно |

что-то |

«отпустило». |

Это |

||||||||||||

и есть ощущение «переживаемого смысла», |

осознание |

||||||||||||||||||

которого |

|

может |

изменять |

наши |

переживания. |

|

|

|

|||||||||||

|

Итак, |

|

вот |

|

основные |

|

признаки |

«переживаемого |

|||||||||||

смысла»: |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

1.Он ощущается в теле.

2.Поначалу он неясен, трудно обозначаем, т. к.

всегда |

уникален. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

3. |

Он |

переживается как нечто |

связанное |

(по |

смыс- |

||||

лу) |

с |

личной историей. |

|

|

|

|

|

|

||

|

4. |

Он |

нечто большее, |

чем эмоция, |

более |

целост- |

||||

ное, |

глобальное. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

5. |

Он |

|

предполагает |

развитие, |

как |

предполагает |

|||

развитие |

оплодотворенная |

яйцеклетка. |

Тело |

содержит |

||||||

в себе прошлое и будущее. |

|

|

|

|

|

|||||

|

Чтобы |

выполнить это |

упражнение, |

можно записать |

||||||

его |

текст |

на |

магнитофон, |

а потом, |

слушая |

инструкцию, |

||||

делать |

упражнение. |

|

|

|

|

|

|

|||

|

Инструкция: Итак, |

начнем. |

Сядьте |

поудобнее. |

||||||

Подумайте о какой-нибудь ситуации в вашей жизни,

которая |

требует |

от вас |

выбора, о чем-то, |

по поводу |

чего вы |

должны |

решить, |

как вам поступить. |

Когда в |

уме ясно всплывет такая ситуация — закройте глаза и расслабьтесь...

Направьте внимание к большим пальцам ног. Чувствуете ли вы их без того, чтобы ими двигать?.. Теперь перенесите ваше внимание к коленям. Просто осознавайте

3.1. Эмпатия |

65 |

ощущения, |

идущие к вам от коленей... А теперь попробуйте |

почувствовать у себя внутри живота. Как там, внутри тела? там расслабленно? напряжено? сжато? беспокойно? волнительно? радостно?...

Вместе с вниманием, направленным в центр тела, постарайтесь вспомнить и представить себе один из вариантов своего решения выбранной ситуации. Наверное, сначала лучше обратиться к тому варианту, который сейчас вам кажется наиболее правильным,

приемлемым, |

к |

которому у |

вас положительное |

отноше- |

||

ние. |

Если же на самом деле в этой ситуации |

вы еще |

||||

не |

сделали |

выбор, возьмите для рассмотрения |

любой |

|||

из |

возможных |

вариантов. |

|

|

|

|

|

Продолжая |

удерживать |

внимание в центре |

тела, |

||

попробуйте ощутить его отношение к этому первому

варианту решения |

своей жизненной |

|

ситуации. |

Подожди- |

||||||||||

те 1-2 минуты, чтобы |

определить, |

как в центре вашего |

||||||||||||

тела |

формируется |

|

неопределенное |

|

чувство, |

когда |

вы |

|||||||

представляете себе, |

как будете |

поступать... |

Когда |

такое |

||||||||||

чувство |

сформируется, |

продолжайте |

удерживать |

его |

и |

|||||||||

посмотрите, |

не найдется ли у вас походящего слова или |

|||||||||||||

фразы, |

или |

образа (движения, цвета, звука), которые |

||||||||||||

бы |

точно |

соответствовали |

|

телесному |

переживанию... |

|||||||||

Если |

слово |

(фраза |

или |

образ) |

всплывет, |

повторите |

его |

|||||||

несколько раз для |

|

возникшего |

в вашем теле ощуще- |

|||||||||||

ния, |

чтобы |

быть уверенным, |

что |

это правильное |

слово |

|||||||||

(фраза |

или |

образ)... |

Когда |

у |

вас |

|

будет |

слово, |

фраза |

|||||

или |

образ, |

которые |

покажутся |

вам |

правильными, |

про- |

||||||||

должайте со вниманием и любопытством наблюдать за

переживаниями внутри |

тела. |

Может быть, |

у них |

есть |

|||||

еще |

что-то |

важное |

для |

вас. |

Подождите минуту, |

чтобы |

|||

еще |

раз |

убедиться, |

не появится ли |

какая-то дополни- |

|||||

тельная |

информация... |

|

|

|

|

|

|||

|

Теперь, |

когда |

вы |

побыли |

немного |

со |

своими |

ощу- |

|

щениями и переживаниями, дайте им постепенно завер-

шиться |

и медленно раствориться в вашем сознании... |

||

А |

теперь |

обратимся ко |

второму варианту вашего |

выбора. |

Снова |

сосредоточьте внимание в центре тела и |

|

одновременно |

представьте второй вариант своего реше- |

||

ния... Подождите 1-2 минуты, |

чтобы понаблюдать за тем, |

||

как в центре вашего тела формируется неопределенное

чувство, когда вы |

представляете, |

как будете поступать |

во втором случае... |

Когда такое |

чувство сформируется, |

3 Зак 4242

66 |

|

|

|

Глава |

3. |

|

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ |

ПРОСТРАНСТВО |

||||||

продолжайте удерживать его в своем внимании и по- |

||||||||||||||

смотрите, |

не |

найдется ли |

у вас походящего |

слова, |

или |

|||||||||

фразы, |

или образа (движения, |

цвета, |

звука), |

которые бы |

||||||||||

точно |

соответствовали |

этому |

телесному переживанию... |

|||||||||||

Если |

слово |

(фраза |

или |

образ) |

всплывет, |

повторите |

||||||||

его несколько раз для возникшего ощущения, |

чтобы |

|||||||||||||

быть уверенным, |

что |

|

это |

правильное |

слово |

(фраза |

или |

|||||||

образ)... |

Когда вы подберете |

слово, |

фразу |

или |

образ, |

|||||||||

которые покажутся вам правильными, продолжайте со |

||||||||||||||

вниманием и любопытством наблюдать за переживани- |

||||||||||||||

ями внутри тела. |

Может быть, |

тело |

сообщит вам |

что-то |

||||||||||

важное. Подождите минуту, |

чтобы еще раз убедиться, |

не |

||||||||||||

появится ли какая-то дополнительная информация... |

||||||||||||||

Теперь, |

когда вы |

побыли |

немного со своими |

чувс- |

||||||||||

твами и переживаниями, дайте им постепенно завер- |

||||||||||||||

шиться и медленно раствориться в вашем сознании... |

||||||||||||||

Сейчас, |

прежде |

чем завершить упражнение, |

поста- |

|||||||||||

райтесь мысленным взглядом окинуть оба испытанные |

||||||||||||||

вами |

переживаниями, |

|

отмечая |

возможную разницу |

||||||||||

между |

ними... |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Когда вы почувствуете, |

что |

готовы, медленно воз- |

||||||||||||

вращайтесь в комнату и откройте глаза. |

|

|

|

|||||||||||

Теперь можете сделать записи о |

полученном |

|||||||||||||

опыте. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3.2. ПРОСТРАНСТВО ТЕРАПЕВТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ

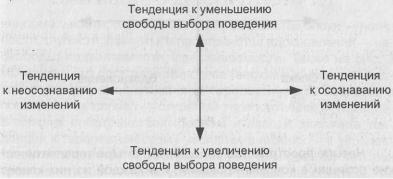

Чтобы обсуждение темы терапевтических отношений сделать более наглядным, можно попытаться описать терапевтические отношения в пространственных категориях. Впервые о подобной идее мы услышали от канадского психотерапевта Карла Томма (К. Tomm) во время его приезда в Санкт-Петер- бург в 1992 году. Давайте вслед за К. Томмом обратимся к двум основным континуумам, отношение к которым, так или иначе обуславливает контекст терапевтического пространства: «осознаванию» и «свободе» (подобная дихотомия использована для упрощения).

Под «осознаванием» мы будем иметь в виду осознавание клиентом собственных изменений, происходящих в процессе консультирования или терапии, а под «свободой» — свободу

3.2. |

Пространство |

терапевтических |

отношений |

67 |

выбора клиентом своего поведения в процессе консультирования или терапии. Интересовать же нас будет то, в какой степени та или иная позиция, занимаемая консультантом, способствует осознаванию клиентом происходящих с ним изменений и в какой степени та или иная позиция, занимаемая консультантом, оставляет за клиентом свободу выбора собственного поведения. При этом, конечно, мы должны помнить, что, сколько бы та или иная позиция или подход ни опирался на развитие у клиента осознавания, значительная часть опыта все равно останется за пределами сознания. И наоборот, сколько бы тот или иной подход ни пренебрегал или даже ни препятствовал осознаванию клиентом происходящего в терапевтическом процессе, какая-то часть опыта все равно будет осознана.

То же самое можно сказать и о свободе выбора клиентом своего поведения: любые ограничения поведения будут оставлять человеку какую-то степень свободы, и, соответственно, даже самая большая предоставленная свобода выбора все же будет предполагать некоторые ограничения поведения. То есть во всех этих случаях мы говорим о тенденциях, векторах, на которые опираются те или иные терапевтические подходы. В результате пересечения осей, образованных этими векторами, предполагаемое пространство терапевтических отношений разделится на четыре квадранта (см. рис. 1).

Рис. 1

Пространство, входящее в верхний левый квадрант, будет характеризоваться направленностью терапевтических усилий

68 |

Глава 3. ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО |

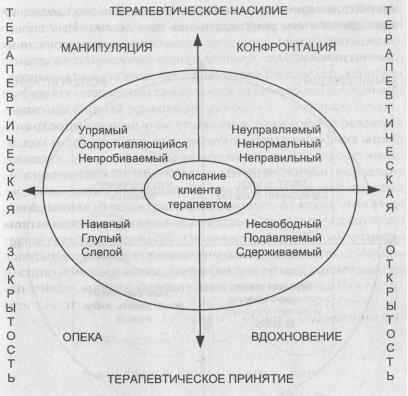

на неосознавание клиентом происходящих с ним изменений при одновременном уменьшении свободы выбора своего поведения. Это пространство можно назвать пространством манипуляции. Пространство верхнего правого квадранта будет характеризоваться позицией консультанта, направленной на осознавание клиентом собственного опыта при одновременном ограничении возможностей выбора своего поведения. Это пространство можно назвать пространством конфронтации. Нижний левый квадрант будет содержать пространство, характеризующееся, с одной стороны, направленностью терапевтических усилий консультанта на неосознавание клиентом происходящих с ним изменений, а с другой — высокой степенью свободы выбора клиентом своего поведения. Это пространство можно назвать пространством опеки. Соответственно, нижний правый квадрант охватывает область терапевтических отношений, характеризующуюся тенденцией к росту осознавания клиентом своего опыта и одновременным увеличением свободы выбора своего поведения. Это пространство можно назвать пространством вдохновления и роста (см. рис. 2).

Рис. 2

Четыре пространства определяют четыре терапевтические позиции в консультировании, и в каждой из них клиент видится консультантом по-разному (см. рис. 3).

В пространстве манипуляции клиент воспринимается в категориях упрямства, сопротивления, непробиваемости; в пространстве конфронтации в категориях неуправляемости,

3.2. |

Пространство |

терапевтических |

отношений |

69 |

Рис. 3

ненормальности, ошибочности; в пространстве опеки — наивности, глупости, слепоты; в пространстве вдохновления — несвободы, подавляемости, сдерживаемости. Также на рис. 3 мы видим, что пространства слева (верхнее и нижнее) соответствуют закрытой от клиента терапевтической позиции, а пространства справа — открытой терапевтической позиции. В верхних пространствах (правом и левом) заложена тенденция к терапевтическому насилию, в нижних — к терапевтическому принятию. Соответственно, в каждом из четырех пространств для клиента уготованы разные перспективы: из пространства манипуляции — изменение с раболепием, из пространства конфронтации — уступка с покорностью, из пространства опеки — рост с зависимостью, из пространства вдохновления — освобождение с независимостью. Если бы у

70 |

Глава 3. |

ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ПРОСТРАНСТВО |

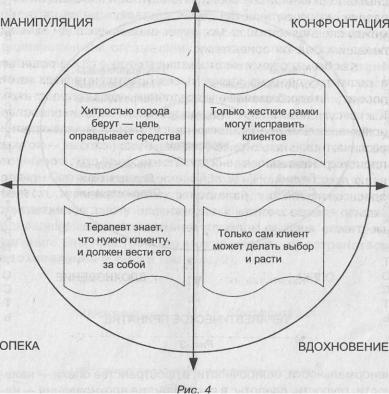

каждого из терапевтических пространств был свой девиз, то выглядели бы они приблизительно так (см. рис. 4):

Выделенные пространства, по существу, не что иное, как этические позиции, из которых развиваются специфические действия консультанта или терапевта, своего рода платформы, на которых формируются образы возможных дальнейших терапевтических инициатив. Эти четыре этических пространства демонстрируют различные направления заботы о других существах. Не стоит пытаться расставить по этим местам различные техники или методы. Это пространства, в которых стоит определить свое место, а место для тех или иных терапевтических подходов искать бесполезно. Не только наш собственный опыт, но и проведенные многочисленные исследования показывают,