- •Институт холода и биотехнологий

- •Технические измерения и приборы Учебно-методическое пособие

- •Санкт-Петербург

- •Введение

- •Теоретические положения и условия задач

- •1. Измерение температуры

- •2. Измерение давления

- •3. Измерение уровня

- •4. Измерение расхода

- •5. Анализ состава сред

- •Список литературы

- •Содержание

- •Институт холода и биотехнологий

- •Технические измерения и приборы

4. Измерение расхода

Расход жидкостей, газов и пара является одним из важных показателей многих технологических процессов. Отметим некоторые особенности наиболее распространенных методов измерения расхода.

Перепад давления Δр, образующийся в комбинированной напорной трубке, равен динамическому напору. Скорость v, соответствующая этому перепаду, определяется из уравнения:

![]()

где kт – коэффициент трубки; – плотность среды.

Напорные

трубки измеряют скорость в конкретной

точке сечения потока. Поэтому для

определения расхода необходимо знать

соотношение

между местной скоростью v

и средней скоростью vс,

которое

определяется распределением скоростей

по сечению потока. При осесимметричном

потоке распределение скоростей

определяется числом

Рейнольдса (Re)

и степенью шероховатости трубы.

Установлено,

что в широком диапазоне чисел Re

от 4·103

до 3·106

![]() на расстоянии 0,762 R

от центра трубы. При ламинарном режиме

это соотношение имеет место на расстоянии

0,707 R

от центра трубы, где R

– радиус трубы.

на расстоянии 0,762 R

от центра трубы. При ламинарном режиме

это соотношение имеет место на расстоянии

0,707 R

от центра трубы, где R

– радиус трубы.

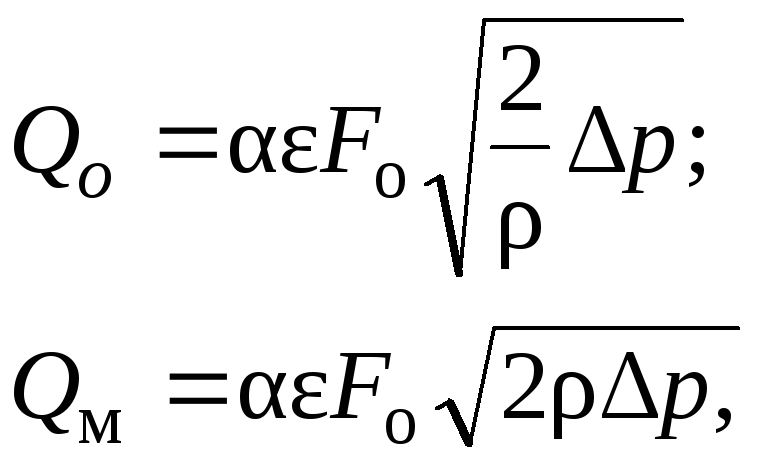

В настоящее время широкое распространение в промышленности получил метод измерения расхода с помощью сужающих устройств. Взаимосвязь между объемным Qо или массовым Qм расходом и перепадом Δр на сужающем устройстве определяется уравнением расхода

где Fо – площадь отверстия сужающего устройства; ρ – плотность измеряемой среды перед сужающим устройством; α – коэффициент расхода; ε – поправочный множитель на расширение измеряемой среды.

Значение коэффициента расхода α зависит от модуля сужающего устройства m и числа Рейнольдса Re. При Re > Reкрит α практически зависит только от m. Действительный коэффициент расхода α определяется через исходный αи по формуле

![]()

где k2 – поправочный множитель на шероховатость трубопровода; k3 – поправочный множитель на притупление входной кромки диафрагмы (для сопл k3 = 0).

При использовании этого метода измерения часто имеют место погрешности, вызванные несоответствием расчетных и действительных значений параметров в уравнениях расхода. Например, при отклонении температуры среды t от расчетной tр изменяется плотность среды, что вызывает изменение показаний расходомера. В случае сухого газа новое значение плотности ρ определяется через плотность ρн при нормальных условиях по формуле

![]() ,

,

где р и Т – действительное давление и абсолютная температура среды; рн и Тн – параметры среды при нормальных условиях; k – коэффициент сжимаемости среды.

В случае жидкости ее плотность ρ при температуре t вычисляют по формуле

![]() ,

,

где ρр – плотность жидкости при расчетной температуре tр; β – средний коэффициент объемного теплового расширения жидкости в интервале температур от tр до t.

Индукционные (электромагнитные) расходомеры применимы для измерения расхода проводящих сред. Поэтому они не могут быть использованы для измерения расхода газов, масел, нефтепродуктов и других непроводящих сред. Конструкция измерительного преобразователя расходомера практически не изменяет форму и сечение трубопровода и поэтому широко используется для измерения расхода загрязненных жидкостей и пульп.

Ультразвуковые расходомеры позволяют измерять расход без непосредственного контакта с измеряемой средой. Этот метод применяется только для измерения расхода жидкостей.

Некоторое распространение получили тепловые расходомеры (калориметрические, термоанемометы), работа которых основана на зависимости теплового обмена между нагреваемым элементом и потоком от скорости (расхода) измеряемой среды.

Контрольные вопросы и задачи

4-1. По трубе диаметром D=100 мм движется поток жидкости со средней скоростью v = 1,5 м/с. Определите массовый расход жидкости, если ее плотность ρ = 990 кг/м3.

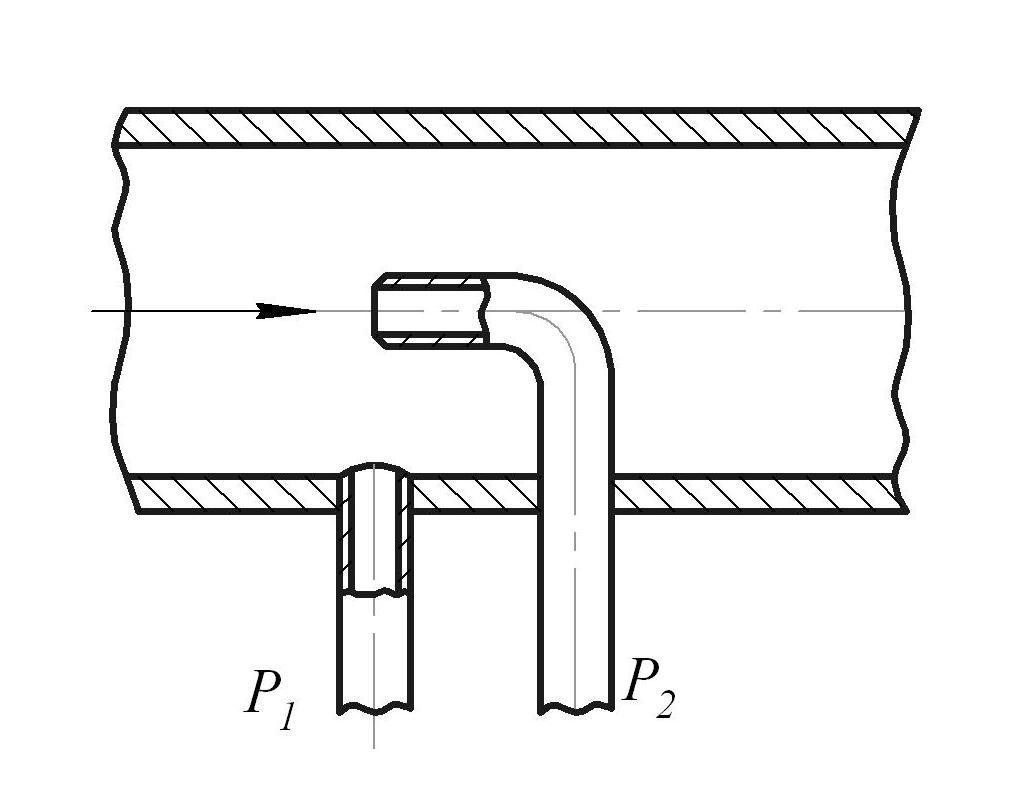

4-2. В трубе с движущимся потоком установлены две напорные трубки (рис. 4-1). Какое давление (статическое, динамическое или полное) установится в каждой из этих трубок и чему будет равна разность этих давлений?

Рис. 4-1

4-3. Для условия задачи 4-2 определите, как будет изменяться давление в напорных трубках при изменении скорости потока при неизменном статическом давлении?

4-4. Определите перепад давления, создаваемый напорной трубкой, если поток воды движется со скоростью 0,1 м/с, плотность воды ρв = 985 кг/м3, коэффициент трубки k = 0,97.

4-5. Определите расход дымовых газов через цилиндрический трубопровод, если перепад давлений на напорной трубке Δр = 50 кгс/см2. Диаметр трубопровода D = 200 мм, коэффициент трубки k = 0,98, плотность газов ρ = 0,405 кг/м3. Трубка установлена на расстоянии 23,8 мм от стенки трубопровода. Кинематическая вязкость газов ν = 93,6·10-6 м2/с.

4-6. Какие сужающие устройства называются стандартными и при каких условиях возможно их применение для измерения расхода?

4-7. Возможно ли измерение расхода воды в трубопроводе диаметром 30 мм с помощью диафрагм?

4-8. Чем определяются значения коэффициентов расхода и могут ли они изменяться в процессе эксплуатации?

4-9. При установке диафрагмы в трубопроводе предполагалось, что номинальное значение расхода среды составляет 230 т/ч, диафрагма была рассчитана на Qмакс = 250 т/ч, а дифманометр на Δр = 400 кгс/м2. Однако в процессе эксплуатации выяснилось, что расход среды будет равен 380 т/ч. Сменить диафрагму не представляется возможным. Подберите дифманометр, с помощью которого можно было бы измерить расход 380 т/ч.

4-10. Расход воды в трубопроводе диаметром D = 80 мм измеряется бронзовой диафрагмой с отверстием диаметром d = 58 мм. Температура воды 150 С, давление воды 20 кгс/см2, перепад давления на диафрагме 0,4 кгс/см2. Определите изменятся ли показания расходомера, если температура воды станет 20 С при неизменном массовом расходе. Диаметр трубопровода, коэффициента расхода и перепад давления на диафрагме считаем неизменными.

4-11. Через диафрагму, установленную в трубопроводе, протекает сернистый газ, расходные характеристики для которого были получены при нормальных условиях tн = 20 С, Рн = 1,0332 кгс/см2 и влажности φн = 0. Однако в реальных условиях t = 25 С, Р = 1,3 кгс/см2 и φ = 30. Определите поправочный коэффициент для пересчета показаний расходомера на нормальные условия.

4-12. Расход воды, протекающей по трубопроводу D = 200 мм, составляет Qм = 100 т/ч. Модуль диафрагмы m = 0,5, давление воды р = 100 кгс/см2, температура t = 200 С. Определите значение перепада давления на сужающем устройстве.

4-13. Для задачи 4-12 определите потерю давления на сужающем устройстве.

4-14. Изменятся ли потери давления, если для условий задачи 4-12 вместо диафрагмы использовать сопло с тем же значением m.

4-15. Определите значение поправочного множителя на расширение измеряемой среды ε и погрешности измерения расхода газа за счет отклонения значения поправочного множителя от расчетного значения εр, если расход изменяется от Qмакс до 0,4 Qмакс при р1 = 20 кгс/см2 и при р2 = 0,8 кгс/см2. Сужающее устройство (диафрагма) рассчитывалась для обоих случаев в предположении, что Qср = Qмакс. Значение перепада Δрмакс = 0,4 кгс/см2. Модуль сужающего устройства m = 0,3. Показатель адиабаты χ = 1,40.

4-16. На трубопроводе D = 200 мм перед сужающим устройством с m = 0,6 необходимо установить регулирующий вентиль. Определите необходимую длину прямого участка, а также возможное изменение необходимой длины за счет уменьшения модуля до m = 0,45.

4-17. Для измерения расхода воды один дифманометр располагается ниже диафрагмы, а другой – выше (рис. 4-2). Будут ли показания расходомеров одинаковы при одном и том же расходе или будут различаться за счет гидростатического давления столбов жидкости в импульсных трубках?

4-18. Трубопровод заполнен неконденсирующимся газом. Импульсные трубки к мембранному дифманометру частично заполнены водой (рис. 4-3). При нулевом расходе уровень в этих трубках одинаков. Будет ли изменяться уровень в них при изменении расхода газа?

4-19. Для условий задачи 4-18 примем внутренний диаметр импульсных трубок d = 10 мм. Действительный расход газа Q0 = 10 м3/ч, при этом перепад давления на диафрагме Δр = 1000 кгс/см2, изменение объема камер дифманометра ΔV = 4 см3. Какой расход будет показывать дифманометр-расходомер?

Рис. 4-2 Рис. 4-3

4-20. Оцените максимальное и минимальное значения средней квадратической погрешности коэффициента расхода для диафрагмы и сопла.

4-21. Определите значение массового расхода воды через трубопровод D = 100 мм с учетом поправки на число Рейнольдса, если расход измеряется соплом с m = 0,3. Верхний предел измерения расходомера 10 т/ч, показания расходомера 8 т/ч, параметры воды р = 50 кгс/см2, t = 100 С.

4-22. Изменится ли для условий задачи 4-21 значение поправки ΔQ, если для измерения использовались сопла с m = 0,55 и m = 0,65?

4-23. Определите длины прямых участков трубопровода до и пос-ле сужающего устройства, если перед сужающим устройством стоит тройник, а поле него группа колен в разных плоскостях: а) для диафрагмы с отбором давления через отдельные отверстия; б) для диафрагмы с отбором через кольцевые камеры; в) для сопла с кольцевыми камерами. Диаметр трубопровода D = 200 мм, у обоих сужающих устройств m = 0,45.

4-24. Определите размеры разделительных сосудов для поплавкового дифманометра. Диаметры поплавкового и сменного сосудов соответственно равны Dп = 78 мм и Dсм = 13,83 мм. Измеряемая среда – соляная кислота; р = 1,1 кгс/см2, t = 20 С и ρ = 1560 кг/см3. Разделительная жидкость – трансформаторное масло; ρм = 880,3 кг/см3. Температура разделительных сосудов и дифманометра 20 С. Уравновешивающая жидкость – ртуть. При температуре 20 С плотность ртути ρрт = 13546 кг/см3.

4-25. Оцените

максимальное значение средней

квадратической погрешности поправочного

множителя на расширение измеряемой

среды для диафрагмы и сопла при

максимальных значениях m

сужающего устройства. Измеряемая среда

– воздух. При максимальном расходе

Qmax,

равном верхнему пределу измерения

дифманометра, отношение перепада

давления на сужающем устройстве к

давлению измеряемой среды

![]() .

Средний расход

.

Средний расход

![]() .

.

4-26. Определите угол конусности φ трубки ротаметра (рис. 4-4), который применяется для измерения расхода воды в диапазоне от 10 до 500 л/ч. Расчетная плотность воды ρв = 998,2 кг/м3, длина шкалы Н = 160 мм, сечение поплавка f = 78,6 мм2, объем поплавка V = 600 мм3, плотность материала поплавка ρп = 7870 кг/м3, коэффициент расхода ротаметра постоянен и равен α = 0,98.

Рис. 4-4

4-27. Через один и тот же индукционный расходомер пропускали вначале раствор НСl проводимостью 80 См/м со средней скоростью 10 м/с, а затем пропускали раствор КОН проводимостью 40 См/м со скоростью 20 м/с. Одинаковая ли ЭДС будет наводиться между электродами расходомера в этих случаях?

4-28. Какой тип расходомера (с переменным или постоянным магнитным полем) следует применять для измерения расхода раствора щелочи?

4-29. Какие требования предъявляются к материалам труб первичных преобразователей электромагнитных расходомеров для измерения сред с невысокой проводимостью?

4-30. Каким образом в электромагнитном расходомере с переменным магнитным полем можно выделить и оценить значение паразитной трансформаторной ЭДС?

4-31. Определите значение ЭДС электромагнитного расходомера, установленного на трубопроводе d = 100 мм, при расходе воды Q = 200 м3/ч. Индукция магнитного поля В = 0,02 Тл.

4-32. В трубопроводе диаметром 100 мм протекает вода, расход которой меняется от 0 до 300 м3/ч. Для измерения расхода установлены ультразвуковые излучатель и приемник, расстояние между которыми 300 мм. Определите время прохождения ультразвуковых колебаний при распространении их «по потоку» и «против потока». Скорость распространения ультразвуковых колебаний в воде с = 1500 м/с.

4-33. Для условия задачи 4-25 определите разность времени прохождения звука «по потоку» и «против потока» и разность фазовых углов ультразвуковых колебаний, вызванных разностью скоростей прохождения звука. Частота ультразвука 20 кГц.

4-34. Рассчитайте уравнение расхода для щелевого расходомера с прямоугольным отверстием истечения.

4-35. Определите форму и необходимые размеры щелевого отверстия для измерения расхода с равномерной шкалой. Максимальное значение расхода воды Q0макс = 520 м3/ч, максимальная высота уровня над краем отверстия истечения hмакс = 0,5 м, ширина отверстия истечения на уровне hмакс от нижнего края хмакс = 0,15 м.

4-36. Платиновый термоанемометр с диаметром проволоки d = 0,05 мм предназначен для измерения скорости воздуха от 2 до 30 м/с. Температура воздуха 20 С. Определите, какую температуру будет иметь нить термоане-мометра, если мощность, выделяемая на нити, W=8 Вт/м.

4-37. Калориметрический расходомер состоит из нагревателя мощностью 200 Вт, выполненного из проволоки диаметром 0,5 мм, диаметр трубопровода 100 мм. Определите разность температур измеряемой среды до и после нагревателя при расходе Q0 = 50 м3/ч. Измеряемая среда – вода и воздух. Исходная температура измеряемой среды 20 С.