- •Федеральное агентство по образованию

- •Гидродинамика и массообмен в газожидкостных потоках

- •Введение

- •1.1. Описание схемы экспериментальной установки и принципа работы ксиа

- •1.1.1. Описание конструкции модели ксиа и принципа

- •1.1.2. Описание экспериментальной установки

- •1.3. Методики проведения экспериментов

- •1.3.1. Методика определения условий устойчивой работы ксиа

- •1.3.2. Методика определения производительности ксиа

- •1.3.3. Методика экспериментального определения

- •2.1.1. Описание схемы экспериментальной установки

- •2.2. Методика проведения экспериментов

- •2.3. Обработка результатов эксперимента

- •3.2. Описание экспериментальной установки

- •Методика проведения работы

- •Порядок выключения установки

- •3.3. Методика отбора проб из газожидкостной смеси и расчет концентрации растворенного газа в жидкости

- •3.4. Определение концентрации растворенного диоксида углерода в воде

- •Методика определения объемного коэффициента массоотдачи в жидкой фазе в нисходящем потоке

- •4.2. Описание экспериментальной установки и методики проведения экспериментов

- •Содержание

- •Гидродинамика и массообмен в газожидкостных потоках

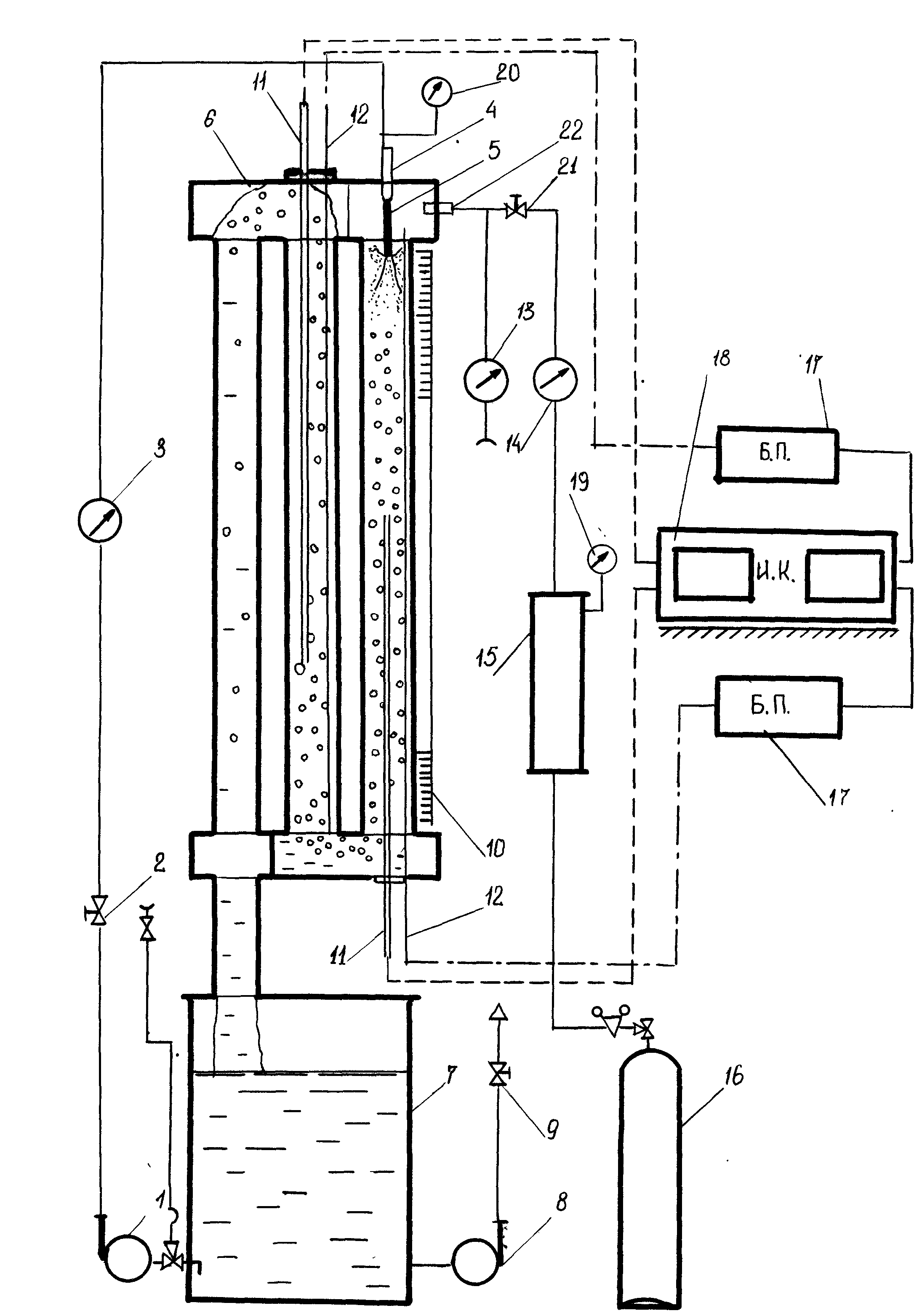

2.1.1. Описание схемы экспериментальной установки

Эксперименты по определению

![]() проводятся на стенде, схема которого

изображена на рис. 4. Установка состоит

из двух насосов 1 и 8, трехтрубной

прозрачной модели 6, бака 7,

баллона с углекислым газом 16 (при

проведении физической абсорбции),

расширительного сосуда 15, расходомерных

устройств 3, 13, 14, регулирующих

вентилей 2, 9, 21, манометров

19, 20, соединительной арматуры и

трубопроводов, выполненных из нержавеющей

стали.

проводятся на стенде, схема которого

изображена на рис. 4. Установка состоит

из двух насосов 1 и 8, трехтрубной

прозрачной модели 6, бака 7,

баллона с углекислым газом 16 (при

проведении физической абсорбции),

расширительного сосуда 15, расходомерных

устройств 3, 13, 14, регулирующих

вентилей 2, 9, 21, манометров

19, 20, соединительной арматуры и

трубопроводов, выполненных из нержавеющей

стали.

Жидкость, насосом 1 забирается либо из бака 7, либо из водопровода и подавется через регулирующий кран 2 и ротаметр 3 к соплу 4. Из сопла 4 жидкость вытекает в виде компактной струи 5 и поступает в нисходящую трубу СИА, образуя в ней газожидкостную смесь, которая двигается нисходящим потоком к основанию аппарата. Более подробное описание механизма образования газожидкостной смеси в таких системах дано лабораторной работе 1. Газ подается через патрубок 22, установленный в верхней части аппарата. Далее газожидкостная смесь поступает в восходящую трубу и двигается прямотоком к верхней части аппарата, откуда она удаляется через сливную трубу в бак 7. Схема установки позволяет работать как в проточном режиме, так и в режиме рециркуляции.

Рис. 4. Схема экспериментальной установки по определению УПКФ

и газосодержания в трубах КСИА

В проточном режиме могут выполняться эксперименты на системе воздух-вода и углекислый газ-вода. Водопроводную воду подводят к всасывающей линии насоса 1, а отработанную – откачивают из бака 7 насосом 8 в канализацию.

При работе с воздухом, патрубок 22

соединяют с газовым счетчиком 13,

через который газ поступает в аппарат.

При работе с диоксидом углерода подачу

его осуществляют из баллона 16 через

редуктор, расширительную емкость 15,

poтаметр 14 и регулирующий

вентиль 21. Давление в расширительной

емкости контролируется образцовым

манометром с ценой деления 0,04 кг/см2.

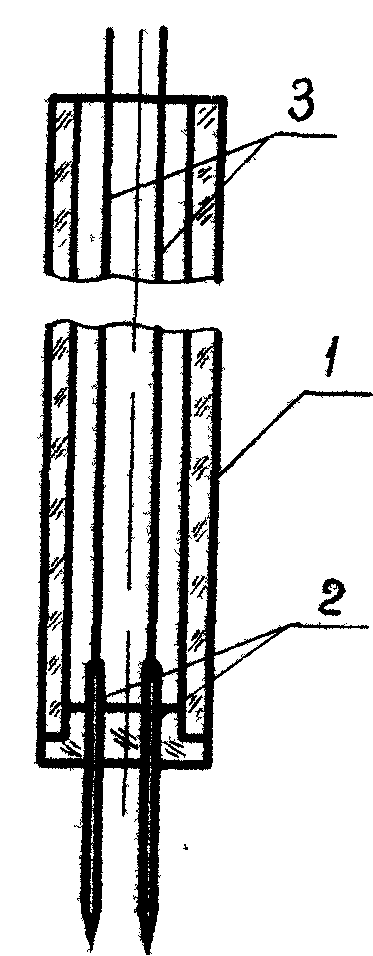

Конструкция модели КСИА позволяет

легко заменять трубы на другой диаметр.

Это осуществляется при помощи специальных

вставок. Верхняя и нижняя крышки КСИА

имеют специальные крестообразные

отверстия для ввода датчиков в исследуемую

область труб. В состав датчика входят

три электрода, один опорный и два

измерительных. Конструкция датчика с

двумя измерительными электродами

показана на рис. 5, и представляет собой

стеклянную трубку 1 наружным диаметром

0,005 м, в один конец которой

эпоксидной смолой вклеивались два

электрода 2, изготовленные из

нержавеющих игл диам l

Рис. 5.

Измерительный

датчик

етром

0,610-3

÷ 0,710-3м

с заостренными концами. К этим электродам

предварительно припаивались экранированные

провода 3, которые выводились через

другой конец стеклянной трубки 1 к

измерительному комплексу. Выступающие

концы электродов несколько раз покрывались

лаком по металлу, и после высыхания

торцы концов зачищались. Расстояние l

между концами измерительных электродов

2 по осям необходимо измерить до

начала эксперимента. Определение

расстояния между электродами и диаметра

торца чувствительных

концов электродов производят с

етром

0,610-3

÷ 0,710-3м

с заостренными концами. К этим электродам

предварительно припаивались экранированные

провода 3, которые выводились через

другой конец стеклянной трубки 1 к

измерительному комплексу. Выступающие

концы электродов несколько раз покрывались

лаком по металлу, и после высыхания

торцы концов зачищались. Расстояние l

между концами измерительных электродов

2 по осям необходимо измерить до

начала эксперимента. Определение

расстояния между электродами и диаметра

торца чувствительных

концов электродов производят с

лотной

бумаге делается несколько отпечатков

кончиками датчика, и выполняются

измерения. О

лотной

бумаге делается несколько отпечатков

кончиками датчика, и выполняются

измерения. О

Измерительный комплекс состоит из датчиков и измерительного блока. Структурная схема измерительного блока представлена на рис. 6 и состоит из: двух чувствительных триггеров Шмитта 1, 2, схемы сравнения 3, генератора прямоугольных импульсов, коммутатора 5 и двух счетчиков 6, 7.

Принцип измерения УПКФ основан на сравнении электропроводностей жидкой и газовой фаз на концах измерительных электродов датчика (рис. 6).

На опорный электрод подают постоянное напряжение 5 В. Измерительные электроды подключены ко входам триггеров Шмитта 1, 2 (рис. 6). В исходном состоянии (когда оба измерительных электрода находятся в жидкости) электрическая цепь замыкается через жидкость. При попадании на один из двух измерительных электродов газового пузырька происходит разрыв цепи. В зависимости от того, в какой среде находится измерительный электрод в жидкости или в газе, на выходе триггера Шмитта формируется уровень ЛОГ.1/напряжение не менее 2,4 В/ или ЛОГ. 0 /напряжение не более 0,4 В/. С триггеров сигналы поступают на схему сравнения. На выходе схемы сравнения сигнал появляется лишь только в том случае, если сигналы на ее входах находятся в противофазе, т.е. когда один измерительный электрод расположен в газе, а другой – в жидкости.

Рис. 6. Структурная схема измерительного блока

Со схемы сравнения сигнал поступает в коммутатор 5. Частота коммутации определяется частотой генератора 4. К генератору 4 и коммутатору 5 подключены счетчики 6 и 7, которые регистрируют число коммутаций и число зафиксированных пересечений ПКФ.

Стереометрический метод позволяет измерять локальное газосодержание в данной точке. При измерении газосодержания выход одного из триггеров Шмитта отключается от схемы сравнения. Это равносильно тому, что один из электродов все время находится в жидкости и, следовательно, блок измерений будет фиксировать попадание второго электрода в газовую фазу.

Перед началом эксперимента датчик вводится в соответствующую трубу, где предполагают измерения, и проводится проверка электронно-измерительного комплекса. Проверка заключается в определении чувствительности датчика на замыкание и размыкание цепи. Для этого оба электрода подключаются к схеме и после прогрева последней, помещаются в газовую фазу. При отсутствии счета импульсов частотомером, аппарат заполняют водой, и электроды вновь подключают к схеме. При отсутствии счета импульсов на частотомере, фиксирующем наличие ПКФ, датчик вводится в газовую фазу, но при этом один из электродов искусственно помещается в жидкую фазу. Тогда все сигналы, подаваемые генератором и фиксируемые частотомером 7, должны поступать через коммутатор и фиксироваться частотомером 6, причем, показания не должны отличаться во времени. Тем самым проверяется готовность электронно-измерительного комплекса к работе. После настройки счетной системы в аппарат подается вода, и устанавливается необходимый расход жидкости через исследуемое сопло известного диаметра. Расход жидкости определяется по ротаметру 3. Расход воздуха, инжектируемого струей, – счетчиком газа 13. Уровень газожидкостной смеси определяется с помощью миллиметровой линейки 10 несколько раз и затем осредняется. Температура воды контролируется термометром с ценой деления 0,1С.

Датчик 11 вводится в нисходящую трубу навстречу потоку и устанавливается у ее основания. Далее измерения производятся только по высоте трубы через каждые 0,1 м.

При проведении новой серии опытов,

каждый раз после вышеизложенной проверки

измерительного комплекса, проводится

дублирование ряда, ранее полученных,

экспериментальных точек с целью проверки

воспроизводимости результатов и только

после этого приступают к новым измерениям.

Одновременно для каждой серии опытов

производится определение локального

газосодержания

![]() .

Измерение

.

Измерение

![]() производится попеременно каждым

электродом, причем каждый электрод

подключается отдельно то к одному, то

к другому входу комплекса. При этом

получают четыре значения

производится попеременно каждым

электродом, причем каждый электрод

подключается отдельно то к одному, то

к другому входу комплекса. При этом

получают четыре значения

![]() в данной точке газожидкостной смеси.

Аналогично поступают при измерении

УПКФ. Затем датчик устанавливают в

восходящей трубе и проводят измерения,

как по высоте, так и по сечению. Во время

измерений контролируется расход жидкости

через сопло Q1,

уровень газожидко-

в данной точке газожидкостной смеси.

Аналогично поступают при измерении

УПКФ. Затем датчик устанавливают в

восходящей трубе и проводят измерения,

как по высоте, так и по сечению. Во время

измерений контролируется расход жидкости

через сопло Q1,

уровень газожидко-

стной смеси в нисходящем потоке Нсм1, давление Р1 в камере, где установлено сопло, и температура воды.

При работе с диоксидом углерода, перед началом эксперимента, аппарат продувается газом в течение 1–2 минут под небольшим избыточным давлением 20–50 мм в.ст. Затем, с помощью регулирующего вентиля на углекислотном редукторе в расширительной емкости создается и поддерживается необходимое давление, позволяющее приблизиться к условиям экспериментов, проведенных на воздухе.

По аналогичной методике обрабатываются

данные по

![]() .

Локальные значения газосодержания

.

Локальные значения газосодержания

![]() определяются по следующей зависимости

определяются по следующей зависимости

![]() ,

(2.1)

,

(2.1)

где

![]() – число зарегистрированных импульсов;

– число зарегистрированных импульсов;

![]() – число поданных импульсов.

– число поданных импульсов.

Локальные значения УПКФ

![]() определяются из экспериментальных

данных по уравнению

определяются из экспериментальных

данных по уравнению

![]() ,

(2.2)

,

(2.2)

где n – число зарегистрированных импульсов; z' – число поданных импульсов; l – расстояние между электродами, м.