Кузнецов А.Е., Градова Н.Б., Лушников С.В. и др. Прикладная экобиотехнология. Учебное пособие. В 2-х томах

.pdfБиологическая очистка сточных вод |

41 |

Наиболее распространена конструкция |

горизонтальной песколов- |

ки (рис. 1.6). Оптимальная скорость потока в такой песколовке составляет 0,15–0,3 м/с, продолжительность пребывания жидкости 30–60 с. В песколовках с вертикальным движением сточной воды скорость потока <0,035 м/с, продолжительность пребывания 2–2,5 мин. В аэрируемых песколовках подаваемый воздух способствует отмывке песка, не препятствуя его оседанию. Качество осевшего песка получается выше. Время гидравлического удерживания воды в таких песколовках составляет около 5 мин. Количество образующегося песка в песколовках составляет от 10 л на 1000 м3 до 50 л на 1000 м3. Зольность песка от 70 до 85%.

Так как расход сточной воды в течение суток колеблется, то песколовка должна содержать несколько автономных отделений. Осадок удаляется при помощи гидроэлеватора, реже самотеком или вручную (при количестве образующегося осадка до 0,5 м3/сут).

Отстойники используются практически во всех схемах очистных сооружений. Области назначения и применения некоторых отстойников приведены в табл. 1.9.

|

Таблица 1.9. |

Типы отстойников и их применение |

|

|

|

Тип |

Назначение и применение |

|

|

Проточные первичные с кратковре- |

Сточные воды из канализационной сети или по- |

менным хранением осадка |

сле решетки; перед искусственной биологической |

(до 2–3 сут) |

очисткой; как самостоятельный метод очистки при |

|

наличии мощного водоема с большой способно- |

|

стью к самоочищению; при сбраживании осадка |

|

в метантенках |

Проточные вторичные с кратковре- |

Осветление сточных вод после искусственной |

менным хранением осадка |

биологической очистки; после 2-ярусных отстой- |

|

ников для улавливания взвешенных веществ, вы- |

|

несенных с биологических сооружений и после |

|

хлорирования |

Проточные первичные с длительным |

Перед естественной и искусственной биологиче- |

хранением и сбраживанием осадка. |

ской очисткой, когда одновременно происходит |

Септики, 2-ярусные отстойники |

и осветление стоков от осадков, и обезврежива- |

|

ние путем перегнивания |

Контактные (непроточные) |

Хлорирование, обработка другим химическим |

|

способом (например, мыльных сточных вод изве- |

|

стью) |

Осветлители |

Одновременное отстаивание и фильтрация сточ- |

|

ных вод через слой взвешенного осадка |

Уплотнители |

Уплотнение осадков сточных вод |

Первичные отстойники обычно используются для удаления взвешенных веществ и осветления стоков перед стадией биологической очистки.

Вторичные отстойники используются в двух целях: для осветления сточных вод после биологической очистки и для уплотнения активного ила и его рецикла на биологическую очистку (в аэротенк, в анаэробный реактор) с целью повышения концентрации ила и окислительной (сбраживающей) способности биореактора.

42 |

Глава 1 |

Отстойники подразделяются также на вертикальные, горизонтальные и радиальные.

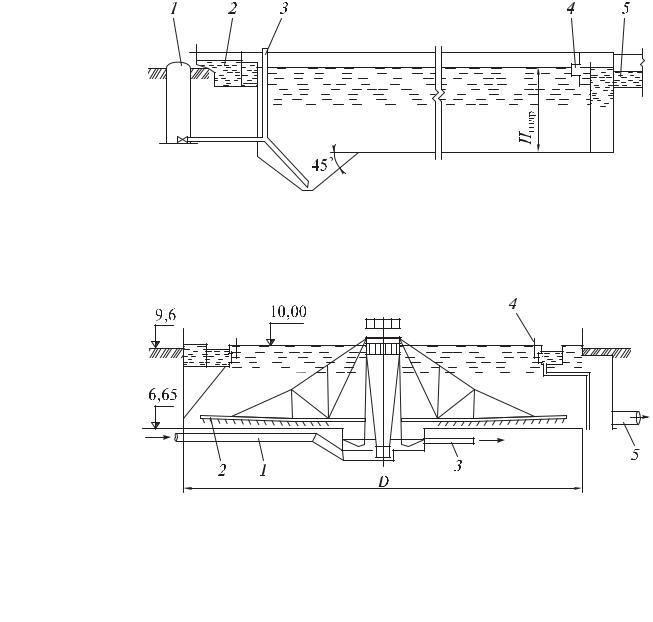

Вертикальные отстойники используются при расходе сточной воды не более 10 тыс. м3/сут. Горизонтальные отстойники (рис. 1.7) применяют для средних и крупных станций водоочистки (с расходом сточной воды 10–100 тыс. м3/сут). Радиальные (рис. 1.8) – при расходе сточной воды свыше 100 тыс. м3/сут. Радиальные отстойники могут иметь диаметр до 100 м, обычно 24–50 м (рис. 1.9).

В 2-ярусных отстойниках (эмшерах) верхний ярус используется для отстаивания, нижний – для сбраживания и уплотнения осадка (рис. 1.10).

Конструкция таких отстойников не позволяет попадать пузырькам газа, образующимся при анаэробном распаде осадка, в осветляемую жидкость верхнего яруса. Время перегнивания осадка в таком отстойнике составляет около 120 сут при температуре 10 °С, 25–30 сут – при 25–27 °С. За это время разлагается 40–60% органического вещества. Перегнивший осадок периодически выводится со дна нижнего яруса без прекращения подачи сточных вод, что является большим преимуществом двухъярусного отстойника. Двухъярусные отстойники применяют обычно для очистных станций производительностью до 10 тыс. м3/сут.

Рис. 1.7. Схема горизонтального отстойника: 1 – иловый колодец; 2 – подводящий канал; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженная доска с жиросборным лотком; 5 – отводящий канал

Рис. 1.8. Схема первичного радиального отстойника: 1 – подводящий трубопровод; 2 – илоскреб; 3 – иловая труба; 4 – полупогруженные доски; 5 – отводящий трубопровод

Биологическая очистка сточных вод |

43 |

|

|

|

|

|

|

|

Рис. 1.9. Вторичный отстойник радиального типа со скребком на дне и полупогруженной доской для сбора всплывшего ила. На заднем плане аэротенк с мелкопузырчатой аэрацией (фото ЭнвироХеми)

Рис. 1.10. Схема двухъярусного отстойника: 1 – перегнивающий осадок; 2 – осадочные желоба

Наиболее важные характеристики отстойников: время пребывания (гидравлического удерживания), нагрузка на единицу поверхности, нагрузка по твердому веществу (влияет на уплотнение ила), коэффициент использования объема отстойника. Горизонтальные и радиальные отстойники рассчитываются на 1,5–2,0 ч отстаивания воды, скорость движения жидкости в отстойниках 5–7 мм/с. Для 2-ярусных и вертикальных отстойников скорость движения сточных вод не должна превышать в среднем 3–5 мм/с, время пребывания в отстойнике 1–2 ч.

44 |

Глава 1 |

При отстаивании бытовых сточных вод удаляется около 40–60% взвешенных частиц размером 10–50 мкм и ~30% органического вещества стоков. Отстоенные сточные воды содержат обычно 150–200 мг/л взвешенных частиц, 150–200 мг/л органического вещества (по БПК) и 20–40 мг/л аммонийного азота. Зольность осадков первичных отстойников составляет 25–35% (65–75% органического вещества). Иногда для улучшения работы первичных отстойников в них подают часть избыточного активного ила с аэротенков. Избыточный ил обволакивает мелкие взвеси и способствует лучшему их осаждению. Для удаления осадка отстойники оборудуются илоскребами, соскребающими осадок в приямок отстойника.

В ряде случаев после первичных отстойников перед биологической очисткой используют преаэраторы, биокоагуляторы, осветлители. Преаэраторы применяют на станциях очистки с аэротенками; биокоагуляторы и осветлители – на станциях как с аэротенками, так и с биофильтрами. В этих сооружениях сточная вода аэрируется в течение некоторого времени, затем подвергается отстаиванию без дополнительной обработки или с внесением коагулянтов. Это приводит к дальнейшему снижению концентрации загрязнений в сточной воде, отстоенной в первичных отстойниках, а также извлекаются ионы тяжелых металлов и других загрязнений, неблагоприятно влияющие на процесс очистки.

Вторичные отстойники позволяют удалить основную массу ила. При нормальной эксплуатации осевший ил из вторичного отстойника удаляется илососами полностью, без скопления (застаивания) старого ила, при этом с осветленной водой выносится <1 мг/л активного ила. Во вторичном отстойнике радиального типа илосос представляет собой стальную ферму, двигающуюся по борту отстойника, на которой закреплена илоотводящая труба с 3–4 всасывающими патрубками. Данная конструкция обеспечивает сбор ила по всей площади отстойника (см. рис. 1.8 и 1.9).

При недостаточно эффективной работе вторичного отстойника оставшиеся взвеси удаляют в тонкостенном, флотационном отстойнике или микрофильтрацией через ткань (рис. 1.11) или пористые мембраны. В результате получают воду с содержанием взвешенных веществ не более 1–3 мг/л.

Рис. 1.11. Погружные тканевые фильтры с вращающимися дисками для тонкой доочистки сточных вод (фото ЭнвироХеми)

Биологическая очистка сточных вод |

45 |

Неправильно спроектированные или неудовлетворительно работающие отстойники часто становятся наиболее уязвимым местом в цепочке очистных сооружений, из-за которого невозможно увеличение их производительности. В отличие от аэротенков, пропускная способность которых часто может быть существенно увеличена путем модернизации системы аэрации, повышением интенсивности насыщения кислородом иловой смеси, регулированием циркулирующих потоков и возраста ила, эффективность работы отстойников можно повысить лишь незначительно – путем увеличения количества водосборных лотков и оптимизацией системы удаления осадка.

Обычно отстаивание и биологическая очистка сточных вод не обеспечивают удовлетворительного удаления бактериальных загрязнений: степень удаления патогенных и других микроорганизмов составляет только 90–95%. Многие патогенные микроорганизмы выживают в сточных водах до 2 недель, а некоторые до 10 недель. Яйца гельминтов попадают в водоемы со сточной водой в количестве 500–1000 шт./м3 даже при хорошей очистке воды от бактерий. Поэтому санитарно-эпидемиологическая безопасность воды обеспечивается только при условии ее обеззараживания. При этом степень снижения бактериальных загрязнений сточных вод на станциях полной биологической очистки с обеззараживанием повышается до 99,5–99,99%.

Для обеззараживания чаще всего используют хлорирование (хлором, гипохлоритом натрия, диоксидом хлора), озонирование и обработку ультрафиолетовым излучением.

При пока еще наиболее распространенном хлорировании жидким или газообразным хлором бактерии кишечной группы гибнут практически на 100% в течение 30 мин при содержании хлора в воде 0,5 мг/л. Доза активного хлора при обеззараживании, как правило, составляет: 0,7–1 мг/л – при обеззараживании воды из подземных источников; 3 мг/л – после полной биологической очистки, 10 мг/л – при обработке сточной воды, прошедшей только механическую очистку. Недостаток хлорирования – возможность образования в воде, содержащей, например, соединения с фенольными группами или ионы аммония, высокотоксичных хлорорганических соединений и хлораминов в случае взаимодействия с активным хлором. Перед спуском в водоем необходимо дехлорировать сточную воду для удаления остаточного хлора до пороговой концентрации.

В более современных методах хлорирования используют гипохлорит натрия NaOCl или диоксид хлора ClO2. NaOCl получают электролизом концентрированного раствора NaCl. Гипохлорит натрия менее опасен в обращении и при хранении, чем жидкий хлор. Диоксид хлора получают обработкой NaOCl и хлорита натрия NaClO2 соляной кислотой, а также электролизом раствора NaCl. Диоксид хлора в концентрированном виде чувствителен к давлению и температуре, не может транспортироваться подобно хлору в баллонах в сжатом виде и поэтому должен производиться на месте его использования, в потоке воды. Бактерицидное действие диоксида хлора намного выше, он дольше сохраняется в воде, чем свободный хлор, и для обеззараживания воды его требуется в 10–12 раз меньше, чем жидкого хлора. При использовании ClO2 хлорсодержащие токсичные соединения в воде не образуются, однако энергозатраты несколько

46 |

Глава 1 |

выше (0,02–0,05 кВт·ч/м3 при дозе ClO2 1 мг/л) по сравнению с затратами на обеззараживание жидким хлором (0,015 кВт·ч/м3 при дозе Cl2 10 мг/л).

Озонирование воды имеет преимущества перед хлорированием: бактерицидное действие озона сильнее, чем у других химических реагентов; он действует быстрее хлора; способствует возвращению воде свежести, характерной для чистых природных источников; хорошо устраняет запахи и привкусы. Необходимая доза озона при обеззараживании питьевых вод – 0,75–3 мг/л; при обеззараживании сточных вод – 6–10 мг/л. Время контакта 8–20 мин.

Недостаток озонирования – при малых дозах этого газа, обеспечивающих дезинфекцию воды, продукты озонирования ряда органических соединений, содержащихся в воде и удаленных не полностью, могут быть токсичными. В то же время для полного разрушения органических веществ с помощью озона требуются не только многократно увеличенные дозы его, но и подщелачивание воды, отчего у нее появляется неприятный вкус. Другой недостаток – более высокая стоимость озона по сравнению с хлором вследствие большого расхода электроэнергии на его получение: для производства 1 кг озона требуется 20–30 кВт·ч электроэнергии (на получение хлора – около 1,5 кВт·ч/кг), поэтому энергоемкость при обеззараживании озоном составляет 0,2–0,5 кВт·ч/м3.

Для бактерицидного облучения используют УФ-излучение с длиной волны= 200–295 нм, при которой наблюдается наибольшее антимикробное действие ультрафиолета из-за необратимых повреждений молекул ДНК. Кроме того, в результате действия УФ-излучения в сточной воде протекает ряд радикальных реакций, в которые вовлекаются не только легко-, но и трудноокисляемые вещества, что способствует дополнительной очистке сточных вод.

Для облучения используется поверхностное или погружное расположение УФ-излучателей. В зависимости от качества очищенной воды необходимая экспозиция составляет от 5 до 15 мин, а удельные затраты электроэнергии – от 0,01 до 0,06 кВт·ч/м3.

Аппаратурно-технологическое оформление процесса УФ-облучения более простое, компактное, чем при реагентной обработке – не требуется реагентного хозяйства, расходного склада, дополнительных систем вентиляции, специального защитного оборудования, проще, надежнее, безопаснее и дешевле автоматизация процесса и система в целом, что в некоторых случаях приводит

кэкономическим выгодам по сравнению с хлорированием и озонированием. Современные УФ-комплексы работают от сети с напряжением 110, 220, 360 В, а озонаторные системы – 8–30 кВ, что обусловливает более высокие требования

кэлектробезопасности и квалификации обслуживающего персонала. В случае передозировки в УФ-облучении отсутствуют отрицательные эффекты в отличие от окислительных технологий. Использование УФ-дезинфекции не меняет характеристик воды в отличие от хлорирования и озонирования, и в связи с этим резко повышается ресурс трубопроводов и арматуры в целом. Однако облучаемая вода должна удовлетворять требованиям стандарта на питьевую воду в отношении цветности, мутности, содержания солей железа и иметь коли-индекс <1000. Содержание взвешенных веществ свыше 20–30 мг/л, солей железа более 2–3 мг/л резко снижает бактерицидный эффект облучения. УФ-облучение не

Биологическая очистка сточных вод |

47 |

имеет длительного последействия, что может привести к повторной контаминации очищенных сточных вод. Этот способ обеззараживания ограничен производительностью выпускаемых аппаратов, которая, как правило, не превышает 1000 м3/ч. Даже для такого аппарата требуется около 300 импульсных ламп мощностью 75 Вт. Поэтому УФ-обеззараживание применяется лишь на сооружениях с малой производительностью (в гостиницах, санаториях, на плавсредствах, на промышленных очистных сооружениях небольшой мощности).

Из других способов обеззараживания и доочистки сточных вод в небольших масштабах используют обработку с внесением H2O2, KMnO4, совместное действие H2O2 и O3, H2O2 и УФ-излучения, электроимпульсный метод.

Пероксид водорода более стабилен в водном растворе по сравнению с другими окислителями, не приводит к образованию вторичных продуктов при деструкции и окислении органических загрязнений, может использоваться при обработке воды в широком диапазоне температур и рН, сравнительно просто вводится в воду. Однако расход его для дезинфекции сточной воды слишком велик – 100–300 мг/л. Остаточные концентрации H2O2 в воде сохраняются несколько недель, что также является препятствием к его применению для дезинфекции сточных вод (ПДК H2O2 в водоемах культурно-бытового назначения – 0,1 мг/г, а в водоемах рыбохозяйственного назначения – 0,01 мг/л). Поэтому пероксид водорода широко используется лишь при очистке сравнительно небольших объемов промышленных сточных вод.

Вэлектроимпульсном методе обеззараживание сточных вод происходит

врезультате пропускания высоковольтного разряда в жидкости. Энергоемкость этого метода сопоставима с методом озонирования, но при его совершенствовании может быть снижена на порядок. Промышленного применения этот метод пока еще не нашел, но рассматривается как весьма перспективный.

Для извлечения остаточных примесей веществ, которые могут привести к образованию токсичных соединений при обработке воды хлорированием или озонированием, широко используются адсорбция на активных углях и других сорбентах, процеживание через песчаные или щебеночные фильтры, мембранная фильтрация.

Воду, прошедшую полную очистку, перед спуском в природный водоем обычно насыщают кислородом в водосливах-аэраторах, быстротоках, барботажных сооружениях или в искусственных прудах.

Типичные показатели очистки по БПК5 после каждой стадии на примере очистки городских сточных вод приведены в табл. 1.10.

|

|

Таблица 1.10. |

Показатели очистки городских сточных вод по стадиям |

||

|

|

|

Стадия очистки |

БПК5, мг/л |

% удаления |

Входной поток |

150–250 |

– |

Механическая очистка |

100–150 |

30–40 |

Биологическая очистка |

6–12 |

92–96 |

Химическая очистка |

4–6 |

96–98 |

48 |

Глава 1 |

Поскольку вода очистных сооружений может содержать патогенные микроорганизмы, она может стать причиной инфекционных заболеваний, особенно передаваемых воздушно-капельным путем или при непосредственном контакте с водой. Однако практический опыт работы на очистных сооружениях показывает, что вероятность таких заболеваний невелика.

1.3.Биологические методы очистки сточных вод

1.3.1. Классификация методов биологической очистки

Различают методы естественной и искусственной биологической очистки.

Вметодах естественной биоочистки используются природные процессы самоочищения, протекающие в почвенных, водных, растительных экосистемах и сопровождающиеся удерживанием, связыванием, переносом, трансформацией, минерализацией загрязнений. Естественные сооружения часто служат для доочистки сточной воды перед ее попаданием в водоемы.

Взависимости от протекающих процессов различают системы аэробной и анаэробной биологической очистки. Сооружения искусственной биологической очистки включают и аэробные, и анаэробные системы. По характеру используемых биоценозов эти сооружения можно классифицировать на системы с активным илом, с биопленкой и комбинированные (рис. 1.12). Классификация искусственных систем аэробной очистки представлена на рис. 1.13.

Рис. 1.12. Принципы функционирования аэробных методов очистки: а – с активным илом (аэротенки); б – с биопленкой (биофильтры); в – с активным илом и биопленкой (биотенки)

Основными сооружениями аэробной биологической очистки с активным илом являются аэротенки. Аэротенк обычно работает в паре со вторичным отстойником, где происходит разделение очищенной сточной воды на выходе из аэротенка и суспензии активного ила (см. рис. 1.5). При этом часть ила удаляется из системы, а часть (возвратный, рециркулируемый ил) возвращается в аэротенк для повышения его производительности и сокращения количества избыточного ила.

Биологическая очистка сточных вод |

49 |

К сооружениям биологической очистки с активным илом относятся также окситенк (с аэрацией воздухом, обогащенным кислородом или чистым кислородом), фильтротенк и мембранные биореакторы (с откачиванием сточной воды из аэротенка через фильтр или микрофильтрационную мембрану, задерживающие активный ил в аэротенке), окислительные каналы (с циркуляцией сточной воды и системами поверхностной аэрации), шахтные аппараты (в виде шахт или колонн для повышения давления воды), аэроакселераторы (аэротенк, совмещенный со вторичным отстойником).

В реакторах с биопленкой очистка производится на поверхности загрузочных материалов или на поверхности носителей, покрытых биопленкой из микроорганизмов и внеклеточных продуктов их жизнедеятельности.

Из систем аэробной очистки с биопленкой чаще всего применяют биофильтры (70% всех очистных сооружений в Европе).

Рис. 1.13. Классификация сооружений искусственной аэробной очистки

Промежуточное положение между сооружениями с активным илом и с биопленкой занимают биотенки, биосорберы, реакторы со взвешенным (псевдоожиженным) слоем, сочетающие преимущества и аэротенков, и биофильтров. В биотенках с аэрацией жидкости, с активным илом и загрузкой из различных материалов жидкость с илом циркулирует и аэрируется в зазорах между загрузкой (см. рис. 1.12).

50 |

Глава 1 |

Системы анаэробной очистки применяют для сбраживания высококонцентрированных стоков, осадков, ила, в том числе активного ила очистных сооружений. Процессы с использованием традиционных сооружений чаще всего осуществляются в анаэробных лагунах, септитенках (септиках), метантенках, контактных биореакторах (подробнее см. разд. 1.5.2).

В анаэробных лагунах, представляющих собой один отстойник или систему отстойников, стоки пребывают от нескольких недель до 2 мес, образующиеся газы свободно выделяются в атмосферу (рис. 1.14).

Септитенки – горизонтальные отстойники закрытого типа, в которых образовавшийся на дне осадок твердых частиц перегнивает и разлагается анаэробными микроорганизмами.

Рис. 1.14. Принцип работы анаэробных реакторов традиционных конструкций

Вметантенках, в отличие от септитенков, осуществляются перемешивание, обогрев, контроль основных параметров (температуры, состава сырья, интенсивности загрузки аппарата и др.). Процесс очистки протекает более интенсивно, чем в септитенках. Выделяющийся биогаз собирают и используют.

Вконтактных аппаратах очистка происходит в реакторе с перемешиванием с использованием вторичного отстойника для отделения ила, возвращаемого в биореактор. По принципу действия эти системы аналогичны аэротенкам со вторичными отстойниками с осуществлением процесса очистки в анаэробных условиях.