- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

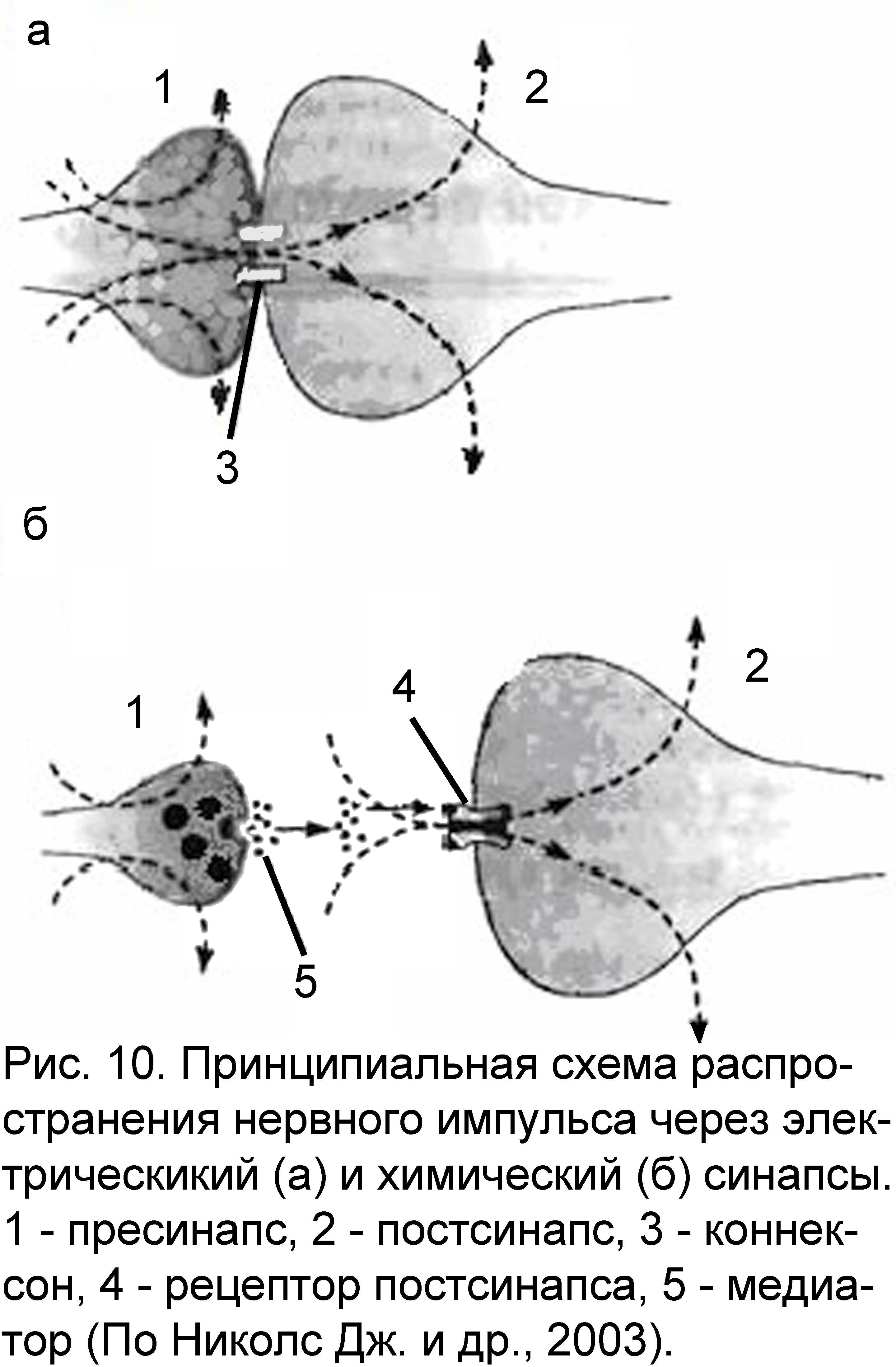

3.2. Электрический синапс

С

3.3. Химический синапс

В 1892 году Лэнгли предположил, что синаптическая передача в вегетативных ганглиях млекопитающих имеет химическую природу, а не электрическую. Примерно через 10 лет Эллиот обнаружил, что экстракт, полученный из надпочечников, — адреналин — производит на клетки такое же воздействие, как и стимуляция симпатических нервов. Это позволило предположить, что адреналин может секретироваться нейронами, и выделятся нервными окончаниями при проведении возбуждения. Однако лишь в 1921 году Леви поставил опыт, в котором была установлена химическая природа передачи в вегетативных синапсах между блуждающим нервом и сердцем. Он наполнял физиологическим раствором сосуды сердца лягушки и стимулировал блуждающий нерв, вызывая замедление сердцебиений. Когда жидкость из заторможенного стимуляцией сердца была перенесена на второе нестимулированное сердце, оно в результате такого воздействия также начинало биться медленнее. Было очевидно, что стимуляция блуждающего нерва вызывала освобождение в раствор тормозящего вещества. В последующих экспериментах Леви и его коллеги показали, что ацетилхолин полностью воспроизводил эффекты этого вещества.

Удивительно, что идея этого эксперимента пришла Леви во сне, он записал ее, но поутру не смог разобраться в том, что написал ночью. К счастью, сон повторился, и в этот раз Леви не стал рисковать: он помчался в лабораторию и поставил этот эксперимент. Вот как он вспоминает эту ночь: По серьезному размышлению, в холодных лучах утреннего света, я бы никогда не поставил этого эксперимента. То, что блуждающий нерв может освобождать тормозящее вещество, было очень маловероятно; еще менее вероятным было то, что химическое вещество, которое предположительно должно было действовать на коротком расстоянии между нервным окончанием и мышцей, освобождалось бы в таком большом количестве, что сохраняло бы эффективность после разведения в перфузирующей жидкости.

В начале 1930-х годов роль ацетилхолина в синаптической передаче в ганглиях вегетативной нервной системы была окончательно установлена Фельдбергом и его сотрудниками. Дейл, британский физиолог и фармаколог, установил роль ацетилхолина при передаче возбуждения в нервно--мышечном синапсе.

Принципиальным отличием химического синапса передача раздражения с пресинапса на постсинапс при помощи биологически активных веществ, называемых медиаторами (трансмиттерами). В связи с этим появляются и отличия в морфологии химического синапса (рис. 10б; приложение 2):

-

пресинаптическая область обязательно содержит везикулы (замкнутые в собственные мембраны полости), наполненные медиатором. Везикулы способны к перемещениям, когда они подходят к мембране нервного окончания, то их мембраны сливаются, а медиатор высыпается в синаптическую щель.

-

синаптическая щель имеется между пре- и постсинаптическими мембранами. Величина щели неодинакова в различных синапсах. Так, в приведенном ранее примере нервно-мышечного окончания, где медиатором является ацетилхолин, ширина синаптической щели достигает 30 нм. Пространство синаптической щели заполнено межклеточной жидкостью, а в нервно-мышечном окончании коллоидом (поэтому часто синаптическую щель в нервно-мышечном окончании рассматривают как базальную мембрану).

-

постсинаптическая мембрана содержит на своей поверхности рецепторы – белки, обладающие большим сродством к медиатору. Определенному типу медиатора соответствует определенный тип рецептора, например, в нервно-мышечном окончании – холинорецепторы, они распознают медиатор в окружающей среде и вступают с ним во взаимодействие. В результате этого взаимодействия происходят структурные изменения на постсинаптической мембране, в результате которых изменяется ионная проводимость через постсинапс. Это, в свою очередь, является причиной дальнейшего распространения нервного импульса (в случае, если медиатор оказывает тормозящий эффект, то развитию процессов торможения на постсинаптической мембране).

Кроме ацетилхолина в качестве медиатора могут выступать также:

-

аминокислоты: глутамат, глицин, аспартат

-

биогенные амины: дофамин, -аминомасляная кислота (ГАМК), норадреналин, адреналин, серотонин, гистамин

-

производные пурина: АТФ, АДФ, АМФ, аденозин

-

пептиды: энкефалины, эндорфины, вещество Р и многие другие.

Синапсы и нейроны, в соответствии с видом выделяемого медиатора называются по типу медиатора с добавлением окончания –эргический: холинэргический, адренэргический, ГАМКэргический, гистаминэргический и т.п.

Химические синапсы наиболее распространены в ЦНС позвоночных. В настоящее время известно, что нейрон может синтезировать и выделять несколько медиаторов (сосуществующие медиаторы). Нейроны также обладают нейромедиаторной пластичностью – способностью менять основной медиатор в процессе развития.