- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

2.2.1. Клеточная мембрана

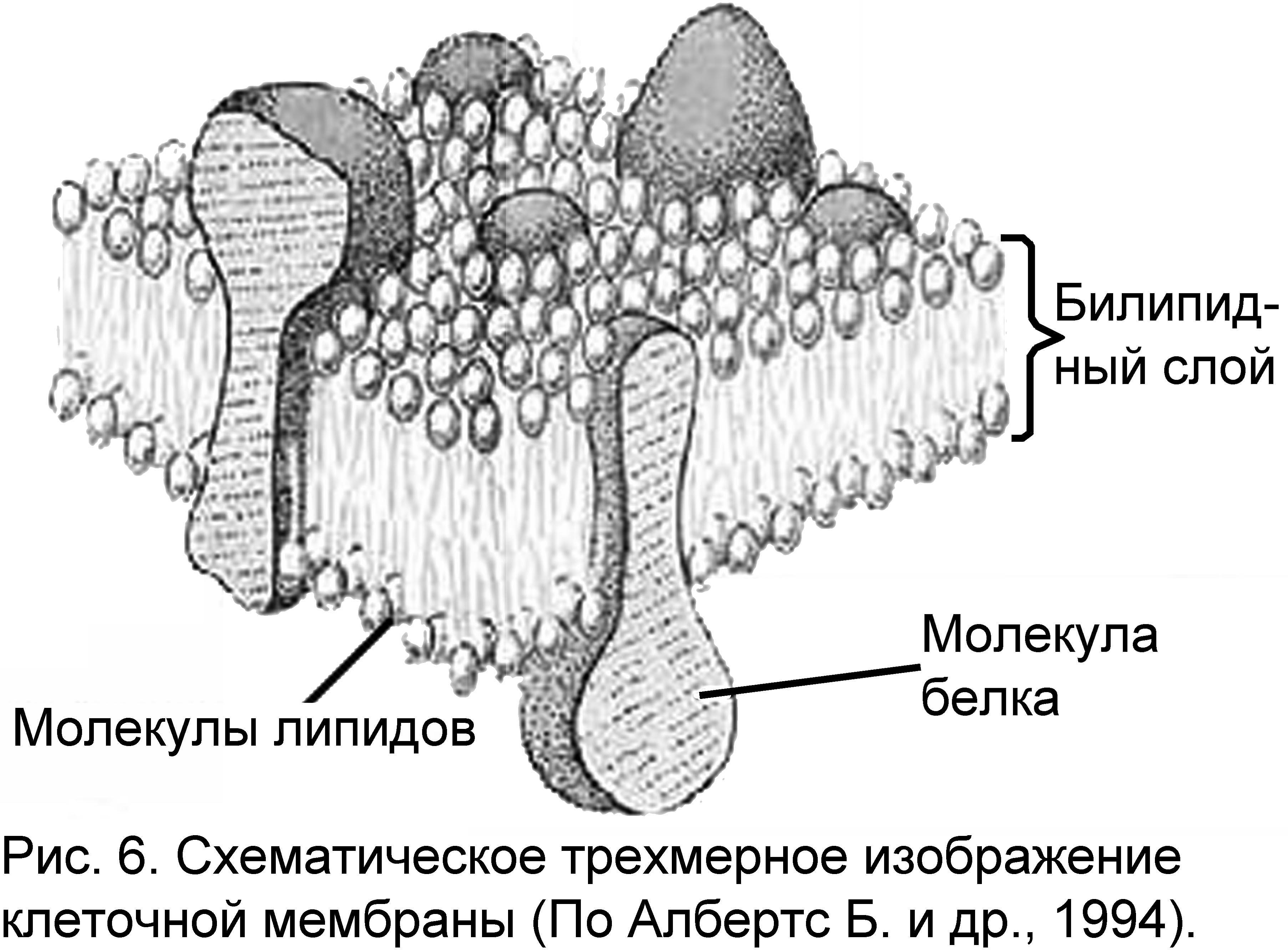

Основные свойства нервной клетки – раздражимость, возбудимость и проводимость определяются, как и у других электровозбудимых клеток (секреторных, мышечных), строением клеточной мембраны. В нервной ткани клеточная мембрана (рис. 6) может быть охарактеризована следующим образом:

-

с морфологической точки зрения – она состоит из нескольких слоев: два слоя жиров - фосфолипидов, пронизанных белковыми молекулами, снаружи мембраны расположен рецепторный белково-полисахаридный комплекс.

-

с физико-химической точки зрения – это сложная жидкая система макромолекул, в которой белки могут относительно свободно перемещаться: белковые молекулы могут менять степень своей погруженности в билипидный (bi – двойной, lipid – жир) слой клеточной мембраны, но всегда сохраняют контакт с окружающей средой с помощью полярной группы.

-

с функциональной точки зрения – это образование, которое окружает клетку, как самостоятельную живую единицу и является посредником ее контактов с окружающей средой, регулятором протекающих при этом обменных процессов. Белки клеточной мембраны выполняют следующие функции:

-

структурную

-

рецепторную - у белков наружной поверхности есть активный центр, который обладает сродством к различным веществам – гормонам, биологически активным веществам и др.

-

ф

ерментативную - активируется под влиянием различных факторов

-

транспортную - полностью погруженные в билипидный слой белки образуют каналы, через которые проходят различные вещества. Обнаружены каналы для всех ионов, принимающих участие в возникновении процессов раздражения и возбуждения нейронов: K+, Na+, Ca2+, Cl-

Такое строение мембраны позволяет клетке, нейрону, избирательно проводить и накапливать внутри себя необходимые для процессов жизнедеятельности химические вещества (электролиты и неэлектролиты), а также избавляться от ненужных веществ.

Перенос веществ через мембрану осуществляется несколькими основными путями:

-

через билипидный слой. Барьерная роль клеточной мембраны заключается в ограничении свободной диффузии веществ. Модельные опыты на искусственных липидных мембранах показали, что они проницаемы для воды, газов, малых неполярных молекул жирорастворимых веществ, но совершенно не проницаемы для заряженных молекул (ионы) и для крупных незаряженных (сахара). Естественные мембраны так же ограничивают скорость проникновения низкомолекулярных соединений в клетку.

-

пассивным транспортом, или диффузией. При таком способе ионы перемещаются по белковым каналам в соответствии с градиентом концентрации, т.е. в направлении от более высокой концентрации веществ (ионов), к более низкой. Этот вид транспорта не требует никаких затрат энергии и продолжается до тех пор, пока не установится электрохимическое равновесие по обе стороны мембраны, а следовательно, пока не исчезнет градиент.

-

активным транспортом - осуществляется за счет ферментативной функции белков. Он всегда требует затрат энергии и направлен против градиента концентрации переносимых веществ. При помощи активного транспорта клетка получает из окружающей среды вещества, необходимые ей для процессов жизнедеятельности.