- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

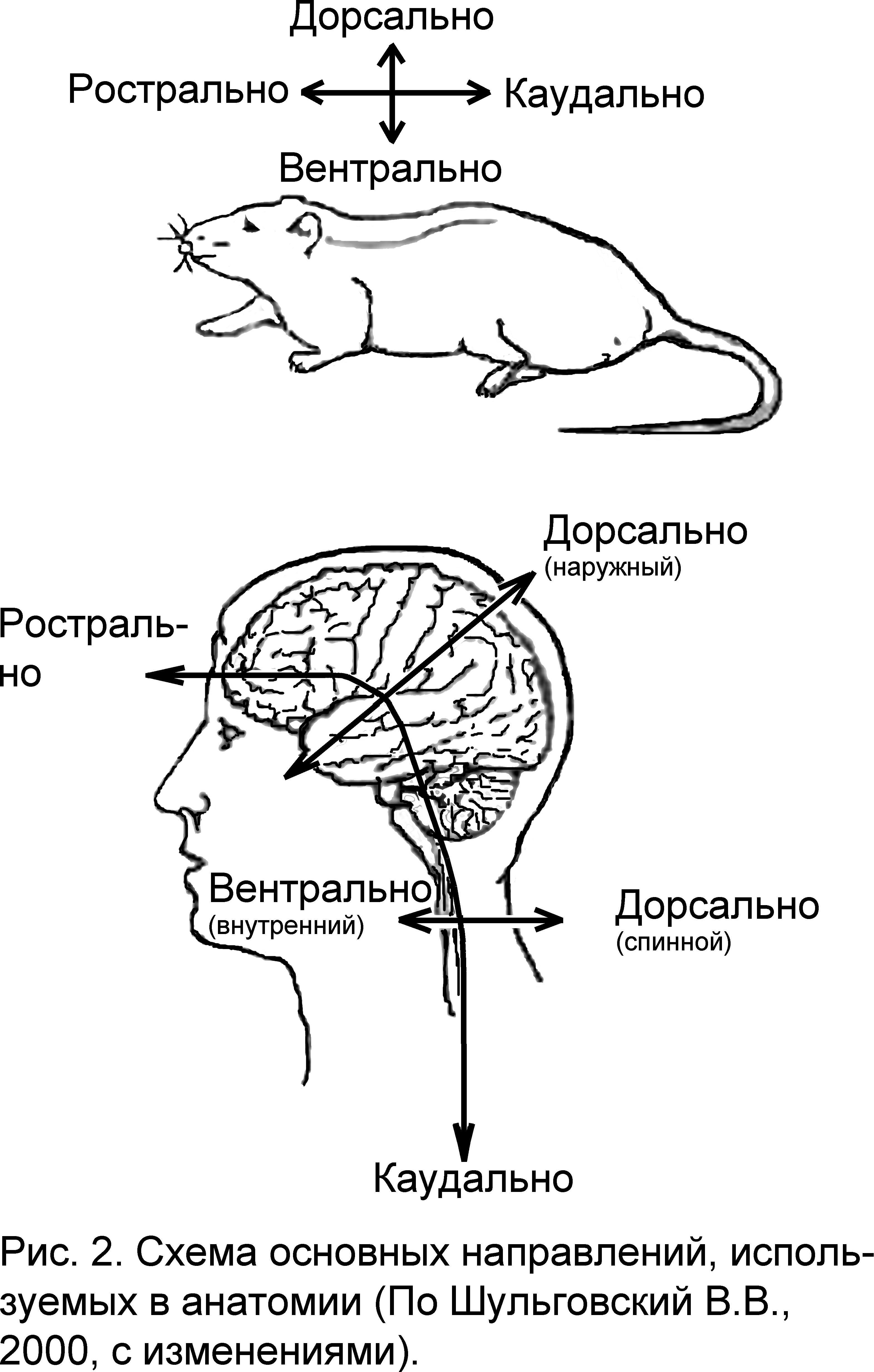

1.5. Анатомическая номенклатура

Для обозначения взаимного расположения структур внутри организма анатомы пользуются специальными терминами, основанными на латинских названиях (рис. 2; приложение 1):

-

плоскость, проходящая вдоль по середине тела, делящая его на правую и левую половины, называется сагиттальной (sagittalis)

-

плоскость, идущая также идущая вдоль по середине тела, но перпендикулярно сагиттальной, называется фронтальной (она параллельна лбу – frontis)

-

структуры, расположенные на спинной стороне тела называются дорсальными (dorsalis – спинной)

-

структуры, расположенные на брюшной стороне – вентральными (ventralis – брюшной)

-

структуры, лежащие по центру тела, близко к сагиттальной плоскости – медиальными (medialis – срединный)

-

структуры, лежащие сбоку от сагиттальной плоскости – латеральными (lateralis – боковой)

-

самые верхние точки структур называются апикальными (apicalis – верхушечный)

-

структуры, лежащие в основании – базальными (basalis)

-

направление к верхней части тела, к головной его части – ростральное (rostrum – клюв)

-

направление к нижней части тела – каудальное (caudalis – хвостовой)

По отношению к протяженным органам – конечностям, нервам и т.п. используются следующие термины:

-

проксимальный – близкий от начала отхождения (от туловища, от спинного или головного мозга)

-

дистальный - отдаленный

Раздел 1 нервная ткань

2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

2.1. Структура нейрона

2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

2.2.1. Клеточная мембрана

2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

2.3. Классификация нейронов

2.1. Структура нейрона

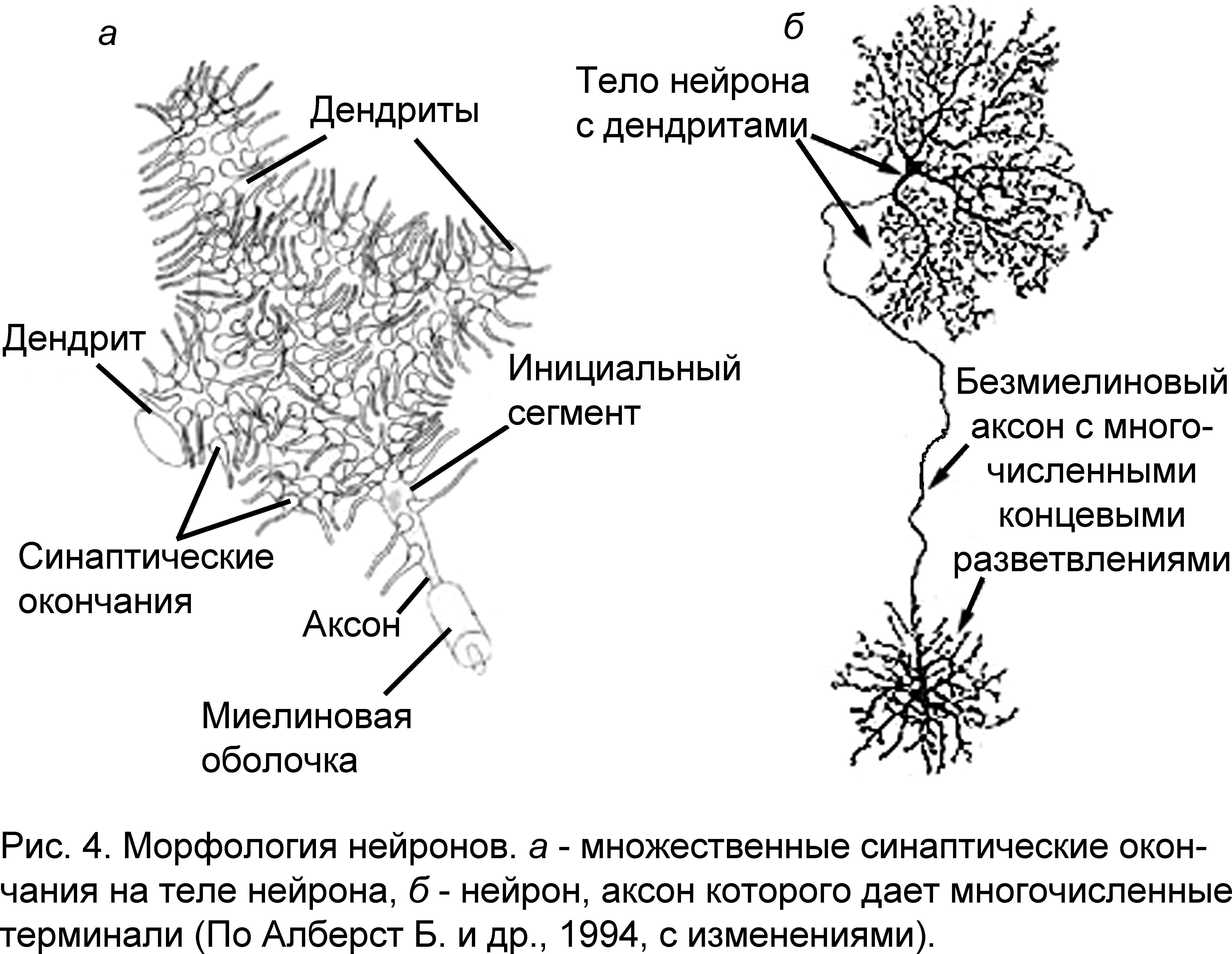

Нейрон – это нервная клетка со всеми ее отростками. Специфическая функция нервных клеток состоит в том, что они приходят в состояние возбуждения под влиянием раздражения и проводят раздражение в виде нервных импульсов. В соответствии с разными научными исследованиями в ЦНС человека насчитывается до 1011 разных нейронов. Все нейроны имеют общие морфологические признаки: они состоят из тела и специализированных отростков – аксона (или по-другому – нейрита) и дендритов (рис. 3).

Следует сразу отметить, что такая морфологическая поляризация (дендрит – сома – аксон) связана с их функциональной поляризацией. Это проявляется в том, что только аксон клетки имеет на своих концевых разветвлениях структуры, предназначенные для передачи активности на другие клетки. Аксоны каждого нейрона, подходя к другим клеткам, ветвятся, образуя многочисленные окончания на дендритах этих клеток, их телах и на конечных разветвлениях – терминалях аксонов. На теле крупной нервной клетки, могут располагаться тысячи нервных окончаний, образованных отростками других нейронов (рис. 4 а). А одно нервное волокно, в свою очередь, может образовывать множество таких контактов на других клетках (рис. 4 б). Такие контакты между клетками называются синаптическими, или синапсами (от греч. sinapsis - соединение).

Т

Дендриты (от греч. dendron – дерево, т.е. «древовидные отростки») – это короткие, сильноветвящиеся отростки, являющиеся чувствительной (рецепторной) областью нейрона. Все вместе они составляют конвергентную (от лат. convergentio - сходиться) систему сбора информации, которая к ним поступает через синапсы от других нейронов или от специализированных чувствительных клеток - рецепторов.

Аксон (от греч. acsis – отросток, по-другому он называется нейрит) – это длинный отросток, несущий импульсы от тела нервной клетки, является двигательной (эфферентной) областью нейрона. В отличие от дендритов, которых у клетки может быть множество, аксон всегда один. С морфологической точки зрения аксоны – длинные, гладкие и разветвляются менее чем дендриты. Ответвления аксона называют коллатералями.

К

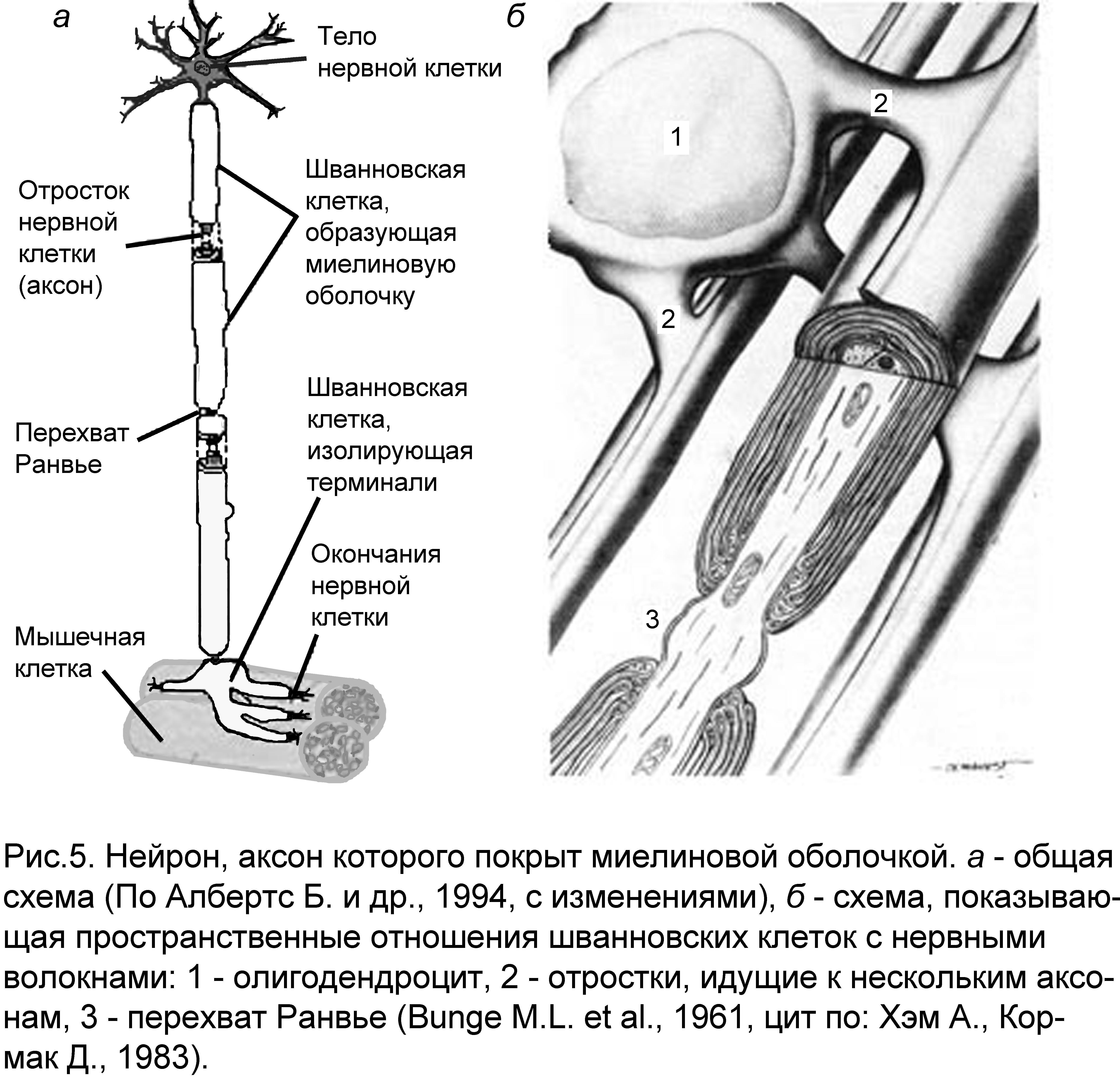

Аксон, покрытый глиальной оболочкой, принято называть нервным волокном. Выделяют два вида нервных волокон:

-

безмиелиновые нервные волокна (рис. 4 б) покрыты одним слоем глиальных клеток, между которыми существуют щелевидные пространства. Клеточная мембрана аксона при таком способе покрытия глиальными компонентами по всей длине имеет контакт с окружающей межклеточной средой. Безмиелиновые нервные волокна способны генерировать нервные импульсы на всем своем протяжении.

-

миелиновые нервные волокна (рис. 4 а, 5) покрыты слоями глиальных клеток, которые формируют миелиновую оболочку. Миелиновая оболочка состоит из белково-липидного комплекса – миелина и образуется вследствие многократного обертывания аксона клетками глии. В центральной нервной системе эту роль выполняют олигодендроциты, в периферической – шванновские клетки. По ходу миелиновой оболочки встречаются участки без миелина, они называются перехватами Ранвье и соответствуют границам между миелинизироваными участками. В этих участках внеклеточная жидкость непосредственно контактирует с мембраной аксона. М

Перехват Ранвье

иелиновая

оболочка выполняет изолирующую, опорную,

барьерную и, возможно, трофическую и

транспортные функции. Скорость проведения

нервного импульса в миелиновых волокнах

выше, чем в безмиелиновых. Распространение

нервного импульса в них происходит

путем перескакивания от перехвата к

перехвату.

иелиновая

оболочка выполняет изолирующую, опорную,

барьерную и, возможно, трофическую и

транспортные функции. Скорость проведения

нервного импульса в миелиновых волокнах

выше, чем в безмиелиновых. Распространение

нервного импульса в них происходит

путем перескакивания от перехвата к

перехвату.

Волокна, покрытые миелиновой оболочкой, называются мякотными, а волокна, не покрытые миелином, получили название безмякотных. Мякотные нервные волокна входят в состав чувствительных и двигательных нервов, снабжающих органы чувств и скелетную мускулатуру, они также встречаются и в вегетативной нервной системе. Безмякотные волокна принадлежат в основном к симпатической нервной системе.

Выделяют следующие группы волокон:

-

группа А ( α, , , ) – имеют самую толстую миелиновую оболочку и самую высокую скорость проведения нервного импульса

-

группа В – миелиновая оболочка менее выражена

-

группа С – без миелиновой оболочки, скорость проведения нервного импульса низка, непрямую зависит от диаметра нервного волокна.