- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

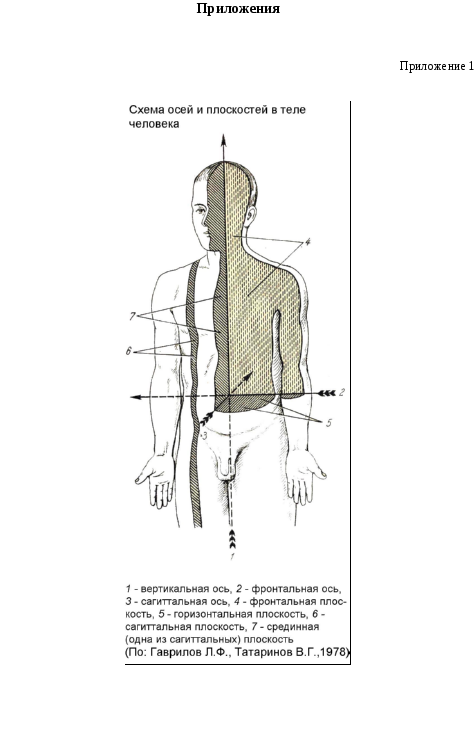

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

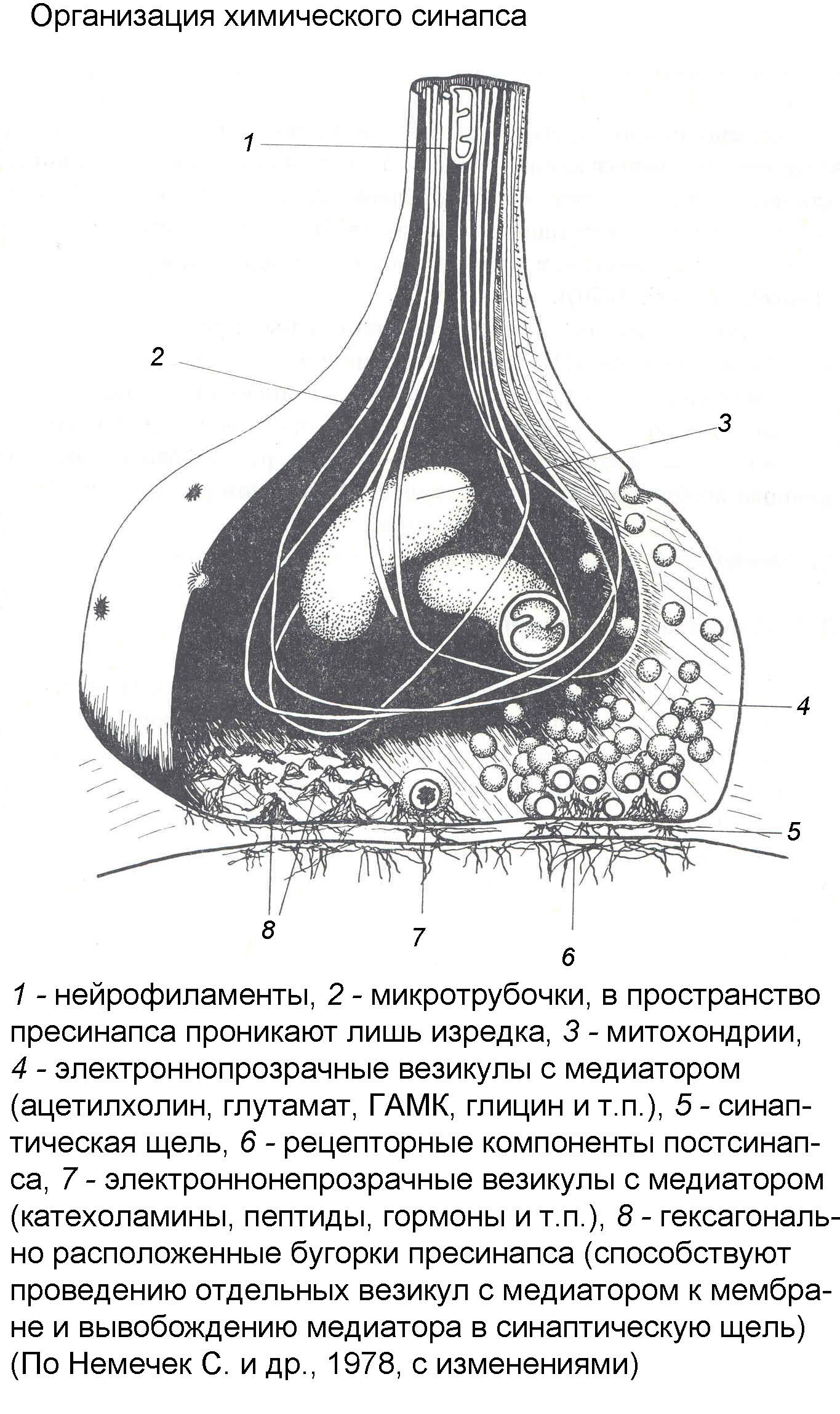

- •3.3. Химический синапс

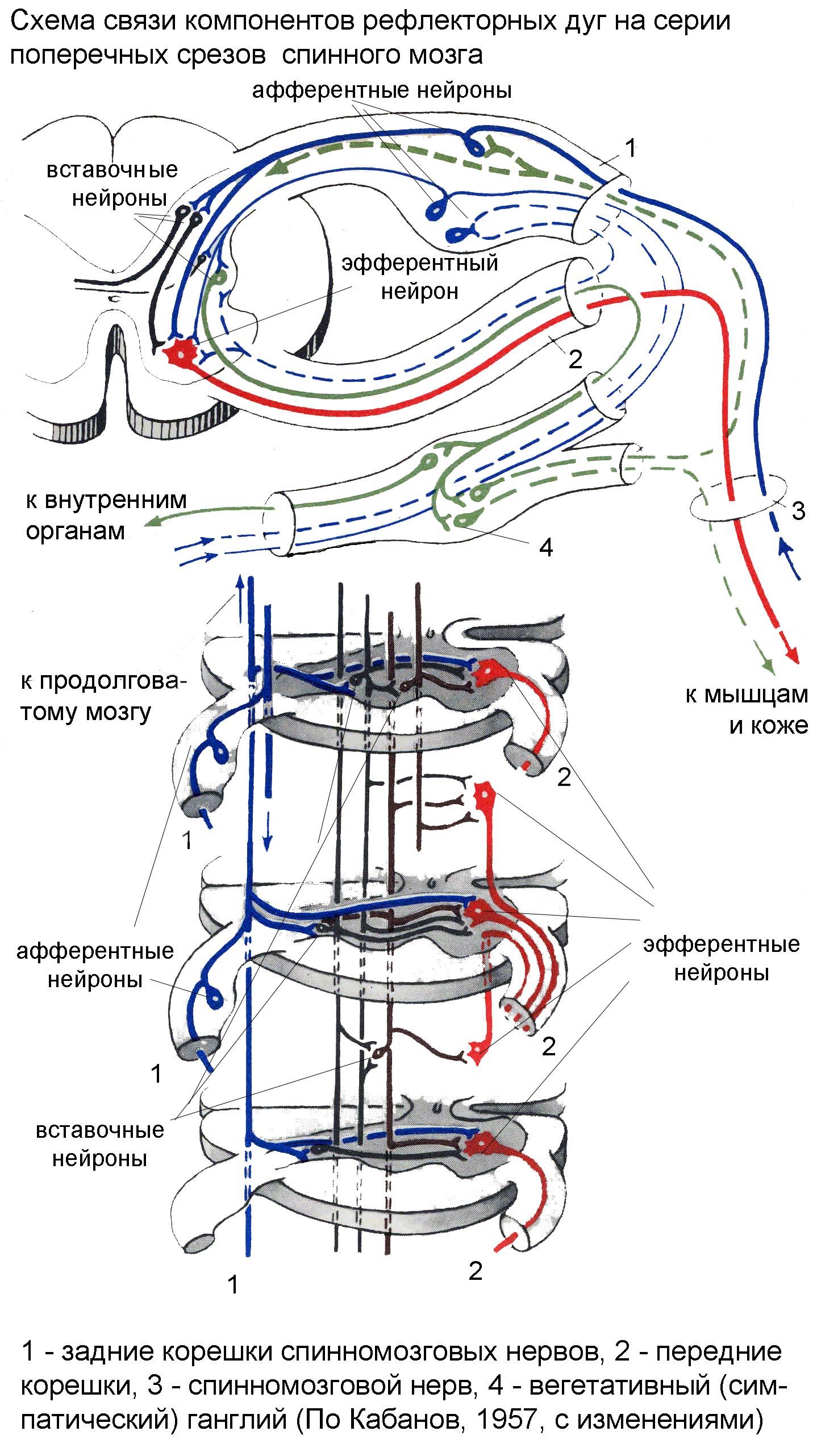

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

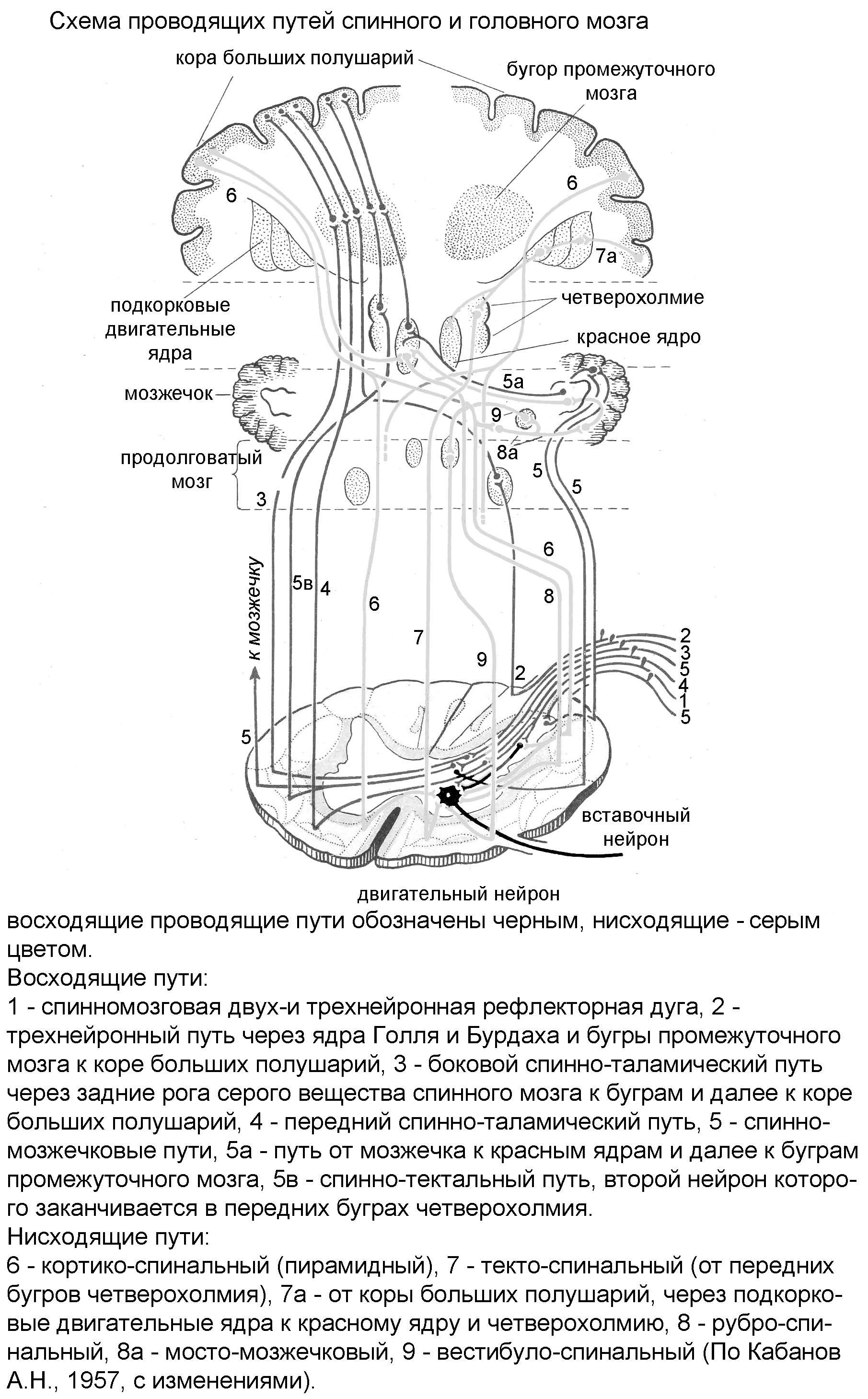

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

Раздел 6 эндокринная регуляция

15. Эндокринная система

15.1. Общие данные о строении гипофиза

15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

Эндокринная система (от греч. endo – внутрь, krino – выделяю, синоним - железы внутренней секреции) наряду с нервной системой занимает одно из центральных мест в управлении различными процессами жизнедеятельности на уровне целого организма. Центральный отдел эндокринной системы, также как и центральный отдел нервной системы находится внутри черепа. Это придаток мозга, известный под названием – гипофиз (hypophysis). Он представляет собой небольшую железу овальной формы, находящуюся в основании мозга. Сверху гипофиз прикрыт отростком твердой мозговой оболочки.

С помощью, так называемой, гипофизарной ножки гипофиз связан с воронкой, которая отходит от серого бугра гипоталамуса. Центральный отдел эндокринной системы оказывается тесно связанным с центральным отделом нервной системы. Эта связь обеспечивается двумя основными механизмами:

-

при помощи отростков нервных клеток: их синаптических контактов и нейроэндокринных влияний

-

при помощи взаимодействий через общее кровеносное русло: передняя гипофизарная артерия образует сеть, общую для гипоталамуса и передней доли гипофиза.

Периферически расположенные железы внутренней секреции также тесно связаны с нервной системой, преимущественно с вегетативной, и снабжены большим количеством кровеносных сосудов. Последнее определяется не только тем, что секретируемые гормоны выделяются непосредственно в кровь, но и с высоким уровнем обменных процессов в этих железах.

15.1. Общие данные о строении гипофиза

Строение гипофиза отражает сложность его происхождения. В нем различают две основные доли – переднюю и заднюю. Передняя доля в свою очередь состоит из нескольких частей. Часть, прилежащая к задней доле гипофиза называется промежуточной частью.

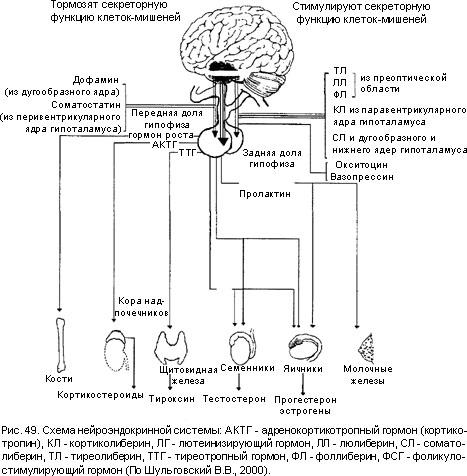

Передняя часть гипофиза или аденогипофиз – развивается путем выпячивания первичной ротовой полости зародыша и состоит в основном из железистых клеток, которые отличаются по своему строению и секретируемым ими гормонам. Передняя доля гипофиза вырабатывает так называемые Тропные гормоны, которые регулируют работу других желез внутренней секреции (рис. 49, таблица 3).

Промежуточная часть содержит эпителиальные клетки, продуцирующие меланоцитостимулирующий гормон – интермедин. Это гормон влияет на пигментный обмен организма (в частности, отложение пигмента в коже).

Задняя часть гипофиза или нейрогипофиз – развивается путем выпячивания из промежуточного мозга (из отростка воронки) и состоит из клеток нейроглии. Регуляция задней доли гипофиза осуществляется ядрами гипоталамуса. Антидиуретический гормон (АДГ), или вазопрессин, вырабатывается супраоптическими ядрами гипоталамуса, окситоцин – паравентрикулярными. Эти гормоны в комплексе с белками поступают по аксонам в заднюю долю гипофиза, где накапливаются, переходят в активное состояние и переходят в кровоток.

15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

Э

Гормоны определяют интенсивность синтеза белка, размеры клеток, их способность делиться, рост всего организма и его отдельных частей, формирование пола и размножение; различные формы адаптации и поддержание гомеостаза; нервную высшую деятельность.

В

Нарушение того или иного звена эндокринной системы может значительно изменить нормальное течение физиологических процессов, приводя к глубокой патологии, часто несовместимой с жизнью.

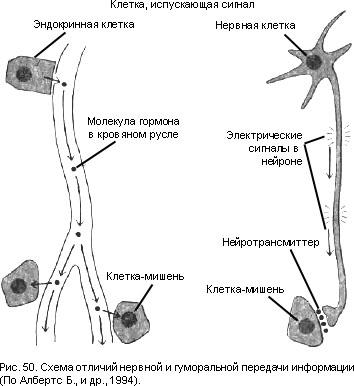

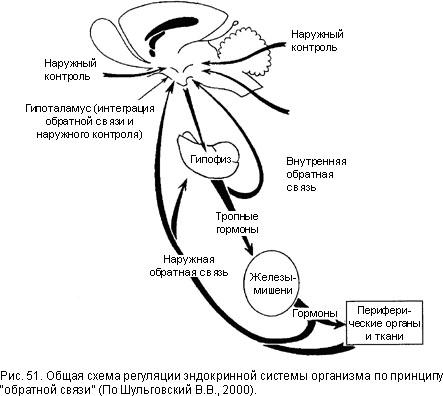

Между нервной и эндокринной системами имеет место функциональная теснейшая взаимозависимость, которая обеспечивается различными видами связей (рис. 51).

ЦНС оказывает влияние на эндокринную систему двумя путями: с помощью вегетативной (симпатической и парасимпатической) иннервации и изменения активности специализированных нейроэндокринных центров. Например, результатом совместных реакций нервной и эндокринной систем является возвращение к норме концентрации глюкозы в кровяной плазме в течение 60 - 90 мин при развитии гипогликемии.

В определенных условиях одно и то же вещество может выполнять роль гормона и медиатора, а механизм в обоих случаях сводится к специфическому взаимодействию молекулы с рецептором клетки-мишени. Сигналы от эндокринных желез, роль которых выполняют гормоны, воспринимаются специализированными нервными структурами и в конечном итоге трансформируются в изменение поведения организма и в ответы

Представления о взаимодействии нервной и эндокринной систем в регуляции генетических процессов на уровне целого организма сложились в 50-60-х годах в исследованиях видного отечественного генетика М.Е. Лобашева и его последователей В.В. Пономаренко и Н.Г. Лопатиной. Согласно данным представлениям, каждый генетический процесс в организме, начиная с клетки, протекает не изолированно, а в тесной зависимости от других сопряженных с ним процессов. Иначе говоря, он всегда находится под контролем ряда соподчиненных систем, начиная от генной системы клетки, в которой этот процесс происходит, и далее — систем клеток, ткани, органа и, наконец, организма.

Каждая из систем реагирует на внешние по отношению к ней факторы как целое. В результате такого контроля протекание различных генетических процессов в разных клетках организма в пределах созданных в эволюции механизмов оказывается адаптивным по отношению к внешней среде и взаимосвязанным для разных клеток и систем организма.

Ведущую роль в установлении взаимосвязи генетических процессов на уровне целостного организма играет взаимодействие нервной и эндокринной систем. Это взаимодействие настолько согласованно, что иногда говорят о единой нейроэндокринной системе, подразумевая объединение нервной и эндокринной систем в процессах регуляции жизнедеятельности организма.

Нейроэндокринная регуляция представляет собой результат взаимодействия нервной и эндокринной систем. Эта регуляция становится возможной и осуществляется благодаря влиянию высшего вегетативного центра мозга — гипоталамуса — на расположенную в мозге железу — гипофиз. Нейроны гипоталамуса выделяют нейрогормоны (рилизинг-факторы), которые, поступая в гипофиз, усиливают (либерины) или тормозят (статины) биосинтез и выделение тройных гормонов гипофиза. Тропные гормоны гипофиза, в свою очередь, регулируют активность периферических желез внутренней секреции (щитовидной, надпочечников, половых), которые в меру своей активности изменяют состояние внутренней среды организма и оказывают влияние на поведение.

Таблица 3

Эндокринная система

|

железы |

гормон |

орган |

эффект |

|

Гипофиз (передняя доля)

Промежуточ-ная часть передней доли гипофиза |

Фолликулостимулирующий Лютеинизирующий

Тиреотропный

АКТГ (адренокортикотропный)

Соматотропин

Лактотропный (пролактин)

Интермедин (меланоцитостимулирую-щий) |

Половые железы

Щитовидная железа

Кора надпочечни-ков

Печень

Весь организм

Молочные железы

Яичники

Эпителий кожи Весь организм |

Овуляция, сперматогенез Созревание половых клеток

Секреция тироксина

Секреция кортикостерои-дов

Секреция соматомедина Процессы роста

Секреция молока

Влияет на функцию желтых тел Пигментный обмен |

|

Гипофиз (задняя доля) |

Вазопрессин (АДГ, антидиуретический)

Окситоцин |

Почечные канальцы

Артериоллы

Матка |

Задержка воды в организме

Повышение давления

Сокращение |

|

Половые |

Эстроген

Тестостерон |

Многие органы

|

Развитие вторичных половых признаков

Рост мышц, молочных желез |

|

Щитовидная |

Тироксин |

Многие органы |

Усиление обмена веществ |

|

Паращитовидная |

Кальцитонин |

Кость |

Задержка Ca |

|

Кора надпочечни-ков |

Кортикостероиды

Альдостерон |

Многие органы

Почки |

Мобилизация энергетических ресурсов, торможение образования антител, и воспалительных процессов

Задержка Na |

|

Мозговое вещество надпочечников |

Адреналин |

Сердечно-сосудистая система, кожа, мышцы, печень |

Симпатическая активация |

|

Островки поджелудочной железы (Лангерганса) |

Инсулин

Глюкагон

Соматостатин |

Весь организм

Печень, мышцы

Поджелудочная железа

|

Поглощение глюкозы клетками

Повышение уровня глюкозы в крови

Секреция инсулина и глюкагона |

|

Слизистая кишечника |

Секретин

Холицистокинин

Вазоактивный кишечный полипептид

Тормозящий пептид

Соматостатин |

Желчный пузырь

Двенадцати-перстная Кишка

|

Секреция пищеварительных ферментов

Выделение желчи

Усиление моторики, секреции, кровотока

Торможение моторики и секреции

То же |

Приложение 2

Приложение 3

Приложение 4