- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

12.3. Кора больших полушарий

В каждом полушарии выделяют пять долей: лобную, теменную, затылочную, височную и островковую (островок). Эти доли отделены друг от друга глубокими бороздами. Центральная борозда (Роландова) отделяет лобную долю от теменной, латеральная борозда (Сильвиева) – височную от лобной и теменной, темнено–затылочная борозда разделяет теменную и затылочную доли, а в глубине латеральной борозды располагается островковая доля. Борозды и извилины больших полушарий образуют так называемый плащ и значительно увеличивает его площадь.

Каждое полушарие покрыто тонкой пластинкой серого вещества называемого корой. Всю кору делят на:

-

древнюю

-

старую

-

новую.

К древней и старой коре относятся те области, которые преимущественно связаны с регуляцией вегетативных функций, эмоций, инстинктов и некоторых видов памяти.

Новая кора достаточным образом развита только у млекопитающих. Степень ее развития оценивается коэффициентом цефализации: отношение массы мозга к массе тела.

Только у летучих мышей этот коэффициент выше, чем у человека. Это связано с облегчением их тела. Еще одним из объективных признаков прогрессивного развития новой коры является увеличение общего количества нейронов и их связей. В настоящее время считается, что число нейронов в коре человека достигает 12-18 млрд., а ее толщина в разных участках мозга колеблется от 1,3 до 5 мм, площадь же коры составляет в среднем 2500см2.

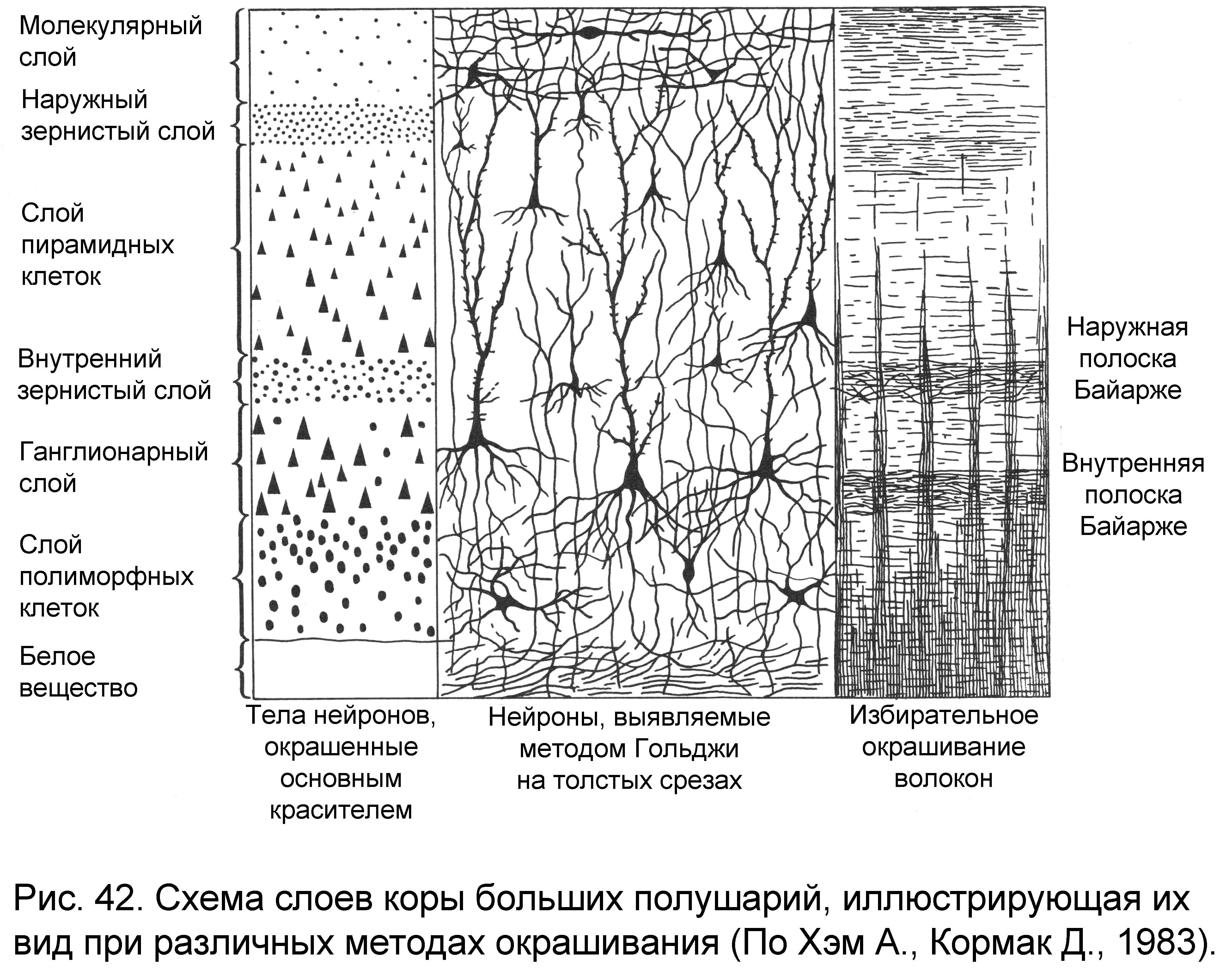

Рис. 28. Схема слоев коры больших полушарий,

иллюстрируется структура слоев при

разных методиках окрашивания.

В коре выделяют шесть слоев, которые состоят из нервных и глиальных элементов (рис. 42).

Нервные клетки по своей форме весьма разнообразны. Среди них выделяют 56 разновидностей, но более обобщенно выделяют 3 вида:

-

пирамидные. Среди пирамидных клеток различают большие и малые. Большие пирамидные клетки – это эфферентные (двигательные)

-

звездчатые

-

веретеновидные.

1

2) Второй слой – наружный зернистый, состоит из вставочных нейронов.

3) Третий слой – пирамидный, состоит из мелких разной величины пирамидных клеток.

4) Четвертый - внутренний зернистый, также образованный вставочными нейронами.

5) В пятом слое – ганглиозном (внутреннем пирамидном) располагаются большие пирамидные клетки, которые описал Бец и поэтому они еще называются клетками Беца.

6) Шестой слой коры называется полиморфным и состоит из звездчатых и веретеновидных нейронов.

Толщина слоев, характер их границ, размеры клеток и их количество варьируют в разных отделах головного мозга. Колонки в пределах каждой зоны и между зонами объединяются в морфо–функциональные единицы, реагирующие на определенный характер раздражения в данный период времени и формируют распределительные системы.

По функциональному признаку нейроны коры подразделяются на:

-

с

енсорные. К ним подходят волокна восходящих (афферентных) проводящих путей.

-

промежуточные. Осуществляют связь с разными участками коры.

-

эффекторные. Нервные клетки, отростки которых образуют нисходящие (эфферентные) проводящие пути, идущие к различным ядрам головного и спинного мозга.

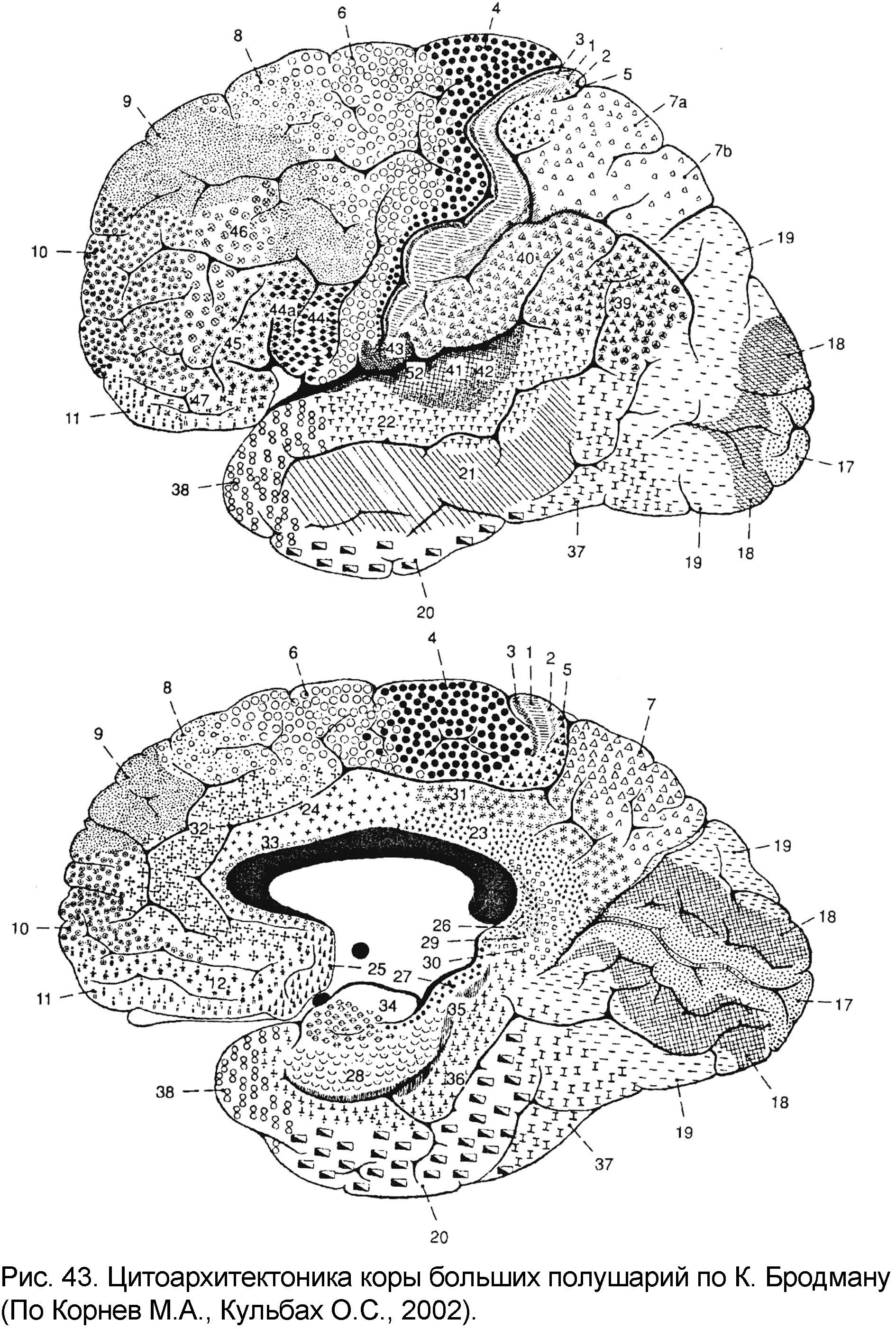

Цитоархитектонические особенности (состав клеток коры, толщина слоев) позволили разделить всю поверхность коры на 10 цитоархитектонических областей, включающих в себя 52 поля – поля Бродмана (по фамилии немецкого физиолога).

Бродман разделил кору каждого полушария на следующие области: затылочную, верхнюю теменную, нижнюю теменную, постцентральную, центральную, прецентральную, лобную, височную, лимбическую, островковую.

Каждое цитоархитектоническое поле обозначено на картах номером, который присваивался ему в порядке описания. Следует отметить, что между полями не существует резких границ, клеточные слои плавно меняют свою структуру при переходе от данного поля к другому (рис. 43).

Павлов рассматривал кору как совокупность корковых (или мозговых) концов анализаторов (зрительного, слухового, обонятельного и др.). В них происходит анализ информации, поступившей из органов чувств (рецепторов) по восходящим (афферентным) проводящим путям. Каждый корковый конец анализатора состоит из центральной части (или ядра) и периферической части (или «рассеянных элементов»). В клинике вместо термина «корковый конец анализатора» употребляют термин «зона». При этом выделяют:

-

сенсорные (чувствительные)

-

двигательные (моторные) зоны коры.

Основные зоны коры:

-

1-я зона – двигательная – представлена центральной извилиной и лобной зоной впереди нее – 4, 6, 8, 9-е поля Бродмана. От начала больших пирамидных клеток (слой 3) прецентральной извилины берет начало пирамидный нисходящий путь (путь произвольных движений).

-

2- я зона – чувствительная – участки коры позади центральной борозды (1, 2, 3, 4, 5, 7-е поля Бродмана). Зона кожной чувствительности находится в постцентральной извилине и в заднем отделе парацентральной дольки. В эту зону через ядра таламуса поступает информация от рецепторов кожи противоположной стороны тела. Кора постцентральной извилины является зоной мышечно-суставной чувствительности (информация от проприорецепторов).

-

3-я зона – зрительная – расположена на медиальной поверхности затылочной доли по краям шпорной борозды (поля 17, 18, 19). Сюда через латеральные коленчатые тела и бугры четверохолмия (подкорковые центры зрения) поступает информация от рецепторов сетчатки глаза. Зона каждого полушария связана с сетчаткой обоих глаз

-

4-я зона – слуховая – височная область коры головного мозга (22, 41, 42-е поля). В зону поступает информация из рецепторов спирального органа улитки через медиальные коленчатые тела и нижние бугры четверохолмия.

-

5-я зона – обонятельная – располагается преимущественно в парагиппокампальной извилине на височной доле (11-е поле)

-

6-я зона – вкусовая – 43-е поле Бродмана.

-

7-я зона – речедвигательная (по Джексону – центр речи) – у большинства людей (праворуких) располагается в левом полушарии. Состоит из трех отделов:

-

Речедвигательный центр Брока (поля 44, 45) - двигательный центр мышц языка. При повреждении этой зоны развивается моторная афазия (а – отрицание, phasis –речь).

-

Сенсорный центр Вернике (поля 41, 42) – в заднем отделе височной извилины – связан с восприятием устной речи.

-

Центр восприятия письменной речи в зрительной зоне коры головного мозга (18-е поле Бродмана)

-

В коре головного мозга существуют три проекционные зоны:

-

Первичная проекционная зона занимает центральную часть ядра мозгового анализатора. Это совокупность наиболее дифференцированных нейронов, в которых происходит высший анализ и синтез информации, возникают четкие и сложные ощущения. К этим нейронам подходят импульсы по специфическому пути передачи импульсов в кору головного мозга (спиноталамический путь)

-

Вторичная расположена вокруг первичной, входит в состав мозгового отдела анализатора. Обеспечивает сложное восприятие. При поражении этой зоны возникает сложное нарушении функции. Чувствительность к раздражителям при этом обычно не нарушается, но нарушается способность к интерпретации значения раздражителя.

-

Третичная проекционная зона – ассоциативная – это полимодальные нейроны, разбросанные по всей коре головного мозга. К ним поступают импульсы от ассоциативных ядер таламуса и конвергируют импульсы различной модальности. Обеспечивает связь между различными анализаторами и участвует в формировании условных рефлексов.

Чтобы перейти к раскрытию вопроса об организации лимбической системы необходимо сказать, что кора больших полушарий с филогенетической точки зрения подразделяется на:

-

Археокортекс – древняя кора. Включает в себя обонятельные луковицы, в которые поступают обонятельные волокна, идущие от эпителия носа, обонятельные тракты и обонятельные бугорки.

-

Палеокортекс – старая кора. Состоит из поясной извилины, извилины морского конька (гиппокамп) и миндалевидного тела (миндалина, амигдала).

-

Неокортекс – все остальные обрасти коры.