- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

11.2.2. Строение коры мозжечка

Кора мозжечка различных представителей позвоночных, включая человека, построена по единому плану и состоит из трех слоев (см. рис 38).

-

Поверхностный, или молекулярный, слой содержит разветвления дендритов клеток Пуркинье и параллельные волокна. Здесь также расположены звездчатые и корзинчатые клетки

-

Средний, или слой клеток Пуркинье - содержит тела клеток Пуркинье.

-

Внутренний зернистый, или гранулярный. Самый нижний, гранулярный слой содержит клетки-зерна, или гранулярные клетки. От тела клетки-зерна отходит 4-7 коротких дендритных отростков, с которыми мшистые волокна образуют синапсы. Аксон клетки-зерна поднимается вертикально вверх и в молекулярном слое Т-образно ветвится, образуя параллельные волокна. Плоскость его ветвления перпендикулярна плоскости ветвления дендритов клеток Пуркинье. В гранулярном слое находятся клетки Гольджи, аксоны которых восходят в молекулярный слой.

Афферентный вход в кору мозжечка осуществляется в основном через две системы волокон:

-

лазающие. Каждая клетка Пуркинье получает вход только от одного лазающего волокна (медиатор - аспартат), которое заканчивается на начальной (проксимальной) части дендрита. Лазающие волокна представляют собой аксоны нейронов, тела которых находятся в нижних оливах. По этому входу оказывается мощное возбуждающее действие.

-

моховидные, или мшистые. Моховидные волокна характеризуются обширной дивергенцией (одно волокно образует синапсы примерно на 20 клетках-зернах) и оказывают как тормозное, так и возбуждающее действие на клетки Пуркинье. Возбудительные влияния на клетки Пуркинье от моховидных волокон переключаются через клетки-зерна, аксоны которых поднимаются к поверхности коры мозжечка и, разветвляясь в молекулярном слое, образуют параллельные волокна. Последние оканчиваются возбудительными синапсами (медиатор - глутамат) на дистальных участках дендритов клеток Пуркинье.

Благодаря этому строению коры мозжечок может участвовать в оперативном управлении движениями.

12. Конечный мозг

12.1. Общая характеристика конечного мозга

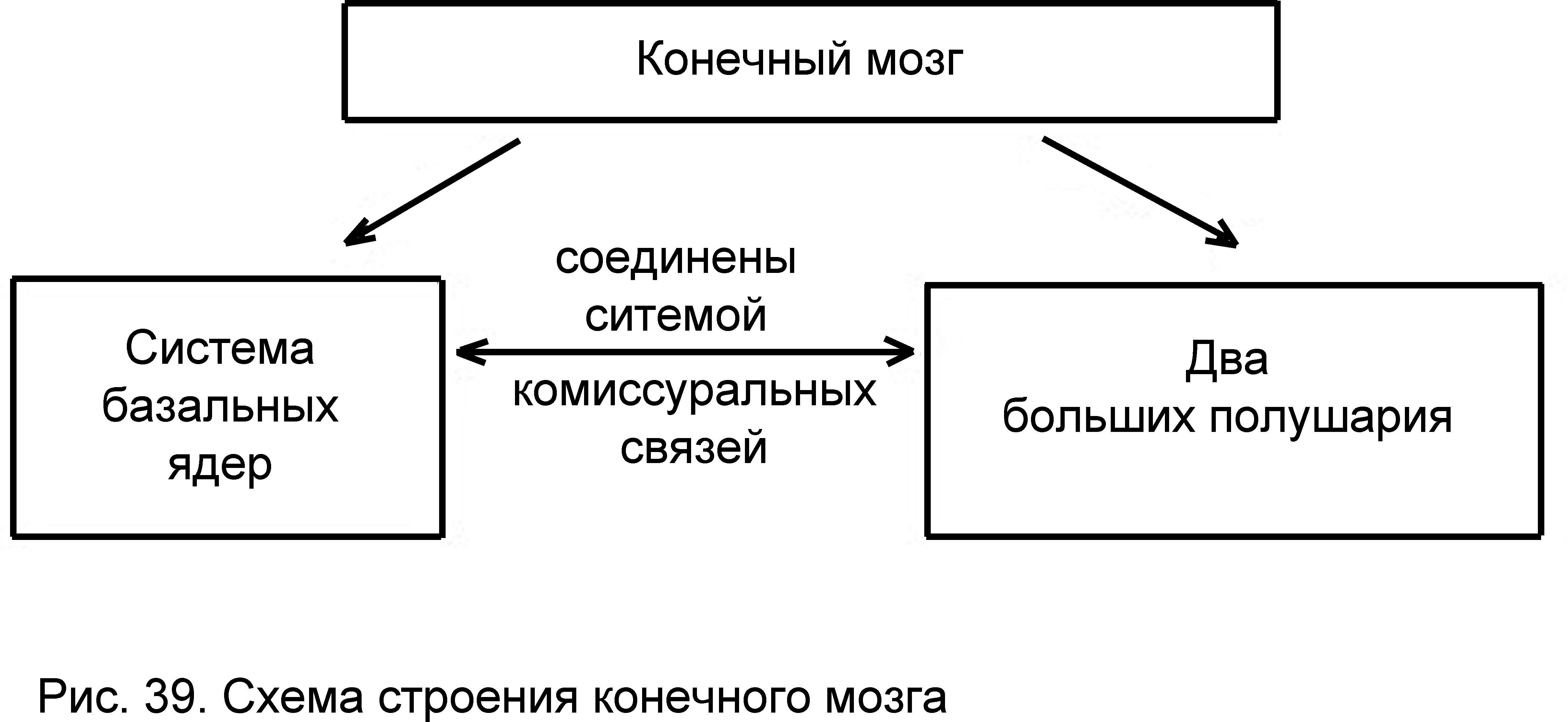

12.2. Структура базальных ядер

12.3. Кора больших полушарий

12.1. Общая характеристика конечного мозга

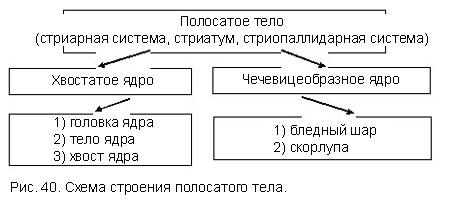

Конечный мозг (cerebrum) – это самый главный и самый крупный отдел ЦНС у позвоночных животных, управляющий деятельностью других отделов мозга и спинным мозгом. На рис. 39 представлена схема отношений основных элементов конечного мозга.

Э

Полушария конечного мозга (hemispheria cerebri) разделены продольной мозговой щелью. Полушария сильно разрастаются и покрывают собой все остальные отделы головного мозга. Каждое полушарие имеет свою щелевидную полость – боковой желудочек. Условно желудочек левого полушария считается I, а правого – II. Каждый боковой желудочек состоит из центральной части, от которой в лобную долю отходит передний рог, в глубину затылочной доли – задний рог и отходящий от него вниз и латерально – нижний рог (является полостью височной доли). Боковые желудочки сообщаются с полостью III желудочка и имеют в своих стенках сосудистое сплетение. Медиальной стенкой переднего рога является тонкая прозрачная пластинка. Плавая и левая пластинки образуют между передними рогами общую прозрачную перегородку (septum pellucidum).

Р