- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

10.3. Промежуточный мозг

Промежуточный мозг (diencephalons) включает в себя несколько образований, расположенных кпереди от среднего мозга. Самыми крупными из них являются таламус (зрительный бугор), метаталамус (коленчатые тела) и гипоталамус (подбугровая область).

Промежуточный мозг разделяют на два больших отдела: таламический (зрительный) мозг и гипоталамус (подбугровая область). К таламическому мозгу относят таламус (зрительный бугор), эпиталамус (надбугровая область) и метаталамус (забугорная область). Эпиталамус объединяет небольшие образования мозга: эпифиз мозга, поводок и заднюю спайку мозга. Термин «метаталамус» относят к коленчатым телам. Гипоталамус анатомически включает все образования мозга, лежащие книзу от таламуса: серый бугор, переходящий в воронку, к которой подвешен гипофиз, два сосцевидных тела, перекрест и др. В функциональном плане под гипоталамусом понимают образования, в которых находятся высшие подкорковые центры вегетативной нервной системы – серый бугор с воронкой.

Это сложно организованные структуры, состоящие из большого числа ядер и обеспечивающие множество различных функций. Вместе с большими полушариями промежуточный мозг участвует в организации всех сложных форм поведения и регуляции всех функций организма. Однако структура, нейронная организация и функции таламуса и гипоталамуса настолько различны, что их рассматривают отдельно, как самостоятельные образования.

Таламус или зрительный бугор – парное сравнительно массивное образование, состоящее преимущественно из серого вещества. Таламус у человека представляет массивное содержащее около 120 ядер, которые разделены волокнами белого вещества.

Он имеет тесные связи с корой. Таламус является подкорковым (промежуточным) центром всех видов чувствительности, кроме обонятельной. К нему подходят и переключаются восходящие (афферентные) проводящие пути, по которым передается информация от различных рецепторов (кожа, зрение и т.д.). От таламуса нервные волокна идут к коре больших полушарий, составляя таламокорковые пути, и частично, я базальным ганглиям.

Считается, что в таламусе хранятся ключи к тайнам коры головного мозга. Характер связей ядер таламуса с корой основывается на их структурно – функциональных различиях. На основе морфологических различий и характера проекций в кору ядра таламуса делят на:

-

Специфические:

-

релейные (внешние). Получают импульсы от афферентных систем непосредственно и передают в первичные проекционные зоны коры (строго специфичны). Импульсы также идут к ассоциативным ядрам. Разрушение релейных ядер приводит к полной и необратимой потере соответствующей чувствительности или нарушениям движения

-

ассоциативные ядра (внутренние), не имеющие прямых контактов с афферентными системами. Получают импульсы от релейных ядер. От них импульсы идут в ассоциативные (в третичные проекционные) зоны коры, обеспечивают связь между сенсорными системами в коре головного мозга и создают примитивные ощущения.

-

-

Неспецифические. Неспецифические ядра таламуса не относятся к какой–либо одной проекционной зоне. Они морфологически и функционально связаны со многими системами и участвуют вместе с ретикулярной формацией мозгового ствола в осуществлении неспецифических функций. От неспецифических ядер таламуса импульсы проецируются на кору больших полушарий диффузно и направляются к нейронам всех слоев коры. Неспецифическая система усиливает специфическую, повышает возбудимость корковых нейронов, оказывает на них модулирующее влияние. Деятельность неспецифических ядер таламуса тесно связана с механизмами развития сна и интегративными механизмами мозга.

Срединная часть таламуса обращена в третий желудочек, верхняя поверхность – боковой желудочек, а боковая и нижняя поверхность – соседним образованиям мозга.

Метаталамус или коленчатые тела – представляют собой небольшие возвышения и состоят из серого вещества: ядер коленчатых тел.

-

Латеральные коленчатые тела – подкорковый центр зрения. К нейронам его ядер подходят нервные волокна зрительного тракта (от сетчатки глаза), а аксоны идут в зрительную область коры

-

М

едиальные коленчатые тела – подкорковый центр слуха. Ядра принимают нервные волокна слухового проводящего пути, а аксоны его нейронов следуют в слуховую зону коры больших полушарий.

Гипоталамус или подбугровая часть располагается на основании мозга, образуя вентральную часть промежуточного мозга, и составляет стенки III мозгового желудочка. Стенки к основанию переходят в воронку, которая заканчивается гипофизом (нижней мозговой железой). Гипоталамус является центральной структурой лимбической системы мозга и выполняет многообразные функции. Часть этих функций относится к гормональным регуляциям, которые осуществляются через гипофиз. Другие функции связаны с регуляцией биологических мотиваций. К ним относят потребление пищи и поддержание массы тела, потребление воды и водно-солевой баланс в организме, регуляцию температуры в зависимости от температуры внешней среды, эмоциональных переживаний, мышечной работы и других факторов, функцию размножения.

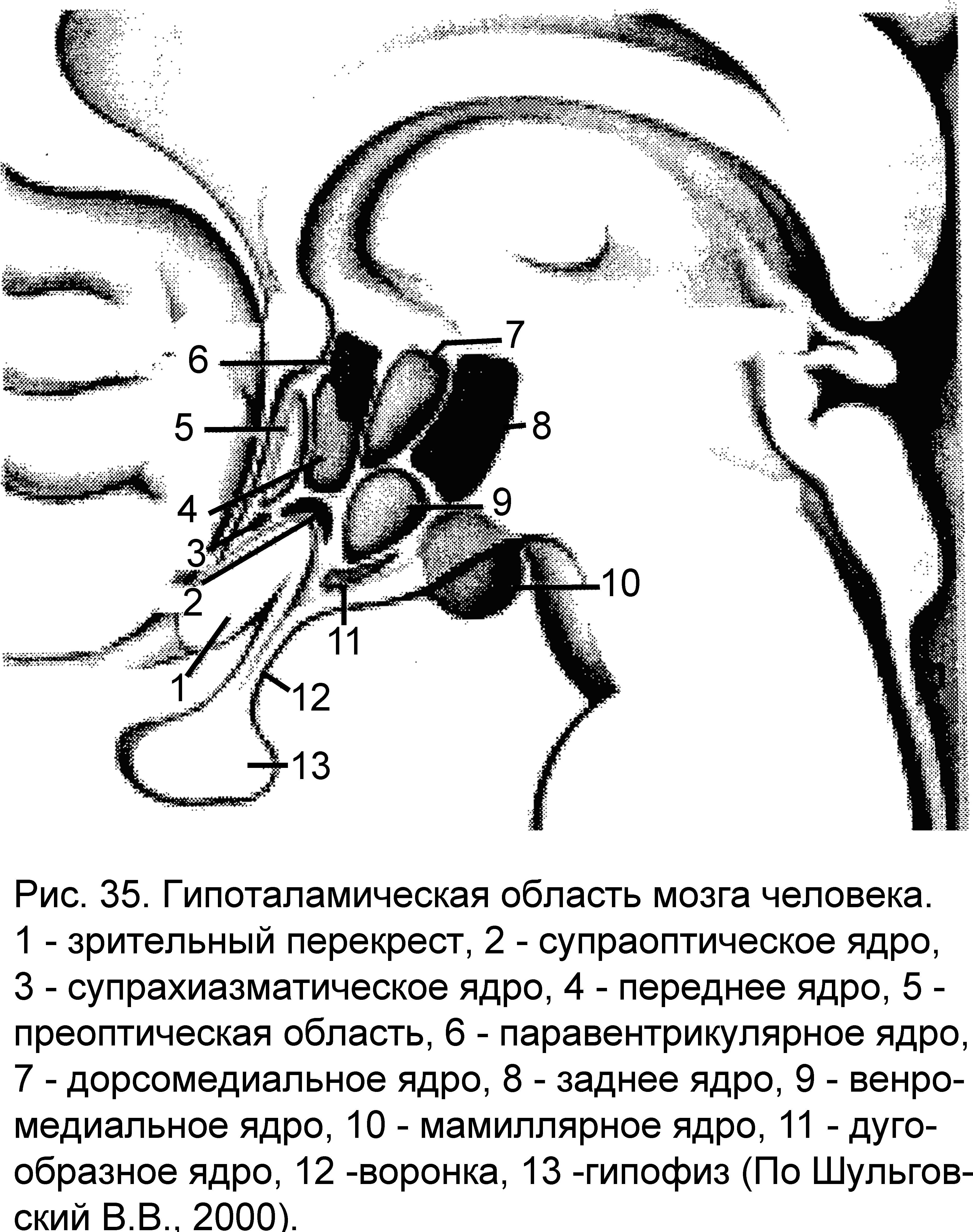

Несмотря на то, что гипоталамус занимает не очень большое место в головном мозге (его площадь, если смотреть на мозг с основания, не превышает в мозге взрослого человека площади ногтя большого пальца руки), он имеет в своем составе около четырех десятков ядер. На рис. 35 показаны только некоторые из них.

Ядра гипоталамуса являются высшим подкорковым центром вегетативной нервной системы, а также выполняют и другие функции.

-

Передние ядра гипоталамуса – высший подкорковый центр парасимпатической нервной системы. При раздражении этих ядер в организме происходят такие же изменения, как и при влиянии парасимпатической нервной системы: наблюдаются эффекты противоположные симпатическим, а именно: сужение зрачков, замедление сердечного ритма, расширение сосудов и снижение артериального давления, усиление моторики желудочно-кишечного тракта, снижение уровня содержания адреналина в крови.

-

Средние ядра гипоталамуса (серый бугор) ответственны за регуляцию обмена веществ. Нарушение их функции может вызвать ожирение, гиперфагию, булемию, нарушение репродуктивного цикла, бессонницу и другие синдромы.

-

Задние ядра гипоталамуса регулируют деятельность симпатической нервной системы. Их раздражение вызывает такие симпатические эффекты, как расширение зрачков, учащение сердцебиения, сужение сосудов и повышение артериального давления, торможение моторики желудочно-кишечного тракта, увеличение содержания адреналина в крови.

Гипоталамус имеет связи гипофизом, который является мозговым придатком, центральным отделом эндокринной нервной системы. Он состоит из двух частей:

-

аденогипофиза – с ним гипоталамус связан через кровеносную систему. Передняя гипофизарная артерия образует сеть, общую для гипоталамуса и аденогипофиза.

-

нейрогипофиза – ядра гипоталамуса связаны с гипофизом гипоталамо-гипофизарным трактом, который состоит примерно из 200 000 волокон. Свойство нейронов вырабатывать специальные белковые секреты и затем их транспортировать для выброса в кровяное русло называется нейрокринией.

Именно такие нейроны, обладающие нейросекреторной активностью, находятся в супраоптическом и паравентрикулярном ядрах гипоталамуса. Крупные нейроны переднего гипоталамуса образуют вазопрессин (супраоптическое ядро) и окситоцин (паравентрикулярное ядро). В других областях гипоталамуса образуются секреты, которые называются рилизинг-факторами. Отростки нейронов образуют вокруг капилляров сеть (синапсы на стенке капилляров). При возбуждении этих клеток их секрет выделяется в кровь. Рилизинг- факторы подразделяются на:

-

либерины (способствующие выделению гомонов из аденогипофиза)

-

статины (тормозят выделение гормонов)

На этом основании гипоталамус рассматривают, как нейроэндокринную железу.

Рилизинг-факторы через капиллярную сеть попадают в гипофиз и способствуют синтезу тропных гормонов. Тропные гормоны гипофиза держат под контролем всю эндокринную систему и обеспечивают гормональный баланс организма.

Гипоталамус играет также центральную роль в реакции организма на стрессовые воздействия.