- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

Кроме эмбриональных перестроек очень важны процессы детерминации (процесс, при котором клетки-предшественники определяются в своей дальнейшей специализации) и дифференцировки (собственно сама специализация с приобретением специфических морфо-функциональных свойств нейронов определенного типа) в онтогенезе нервной системы. В общем виде в развитии мозга можно выделить восемь главных стадий:

-

Клетки нервной пластины детерминируются как нейроны определенного типа

-

Деление клеток детерминированного участка

-

Миграция клеток к местам промежуточного или окончательного назначения

-

В местах окончательной детерминации идет процесс образования ядер мозга

-

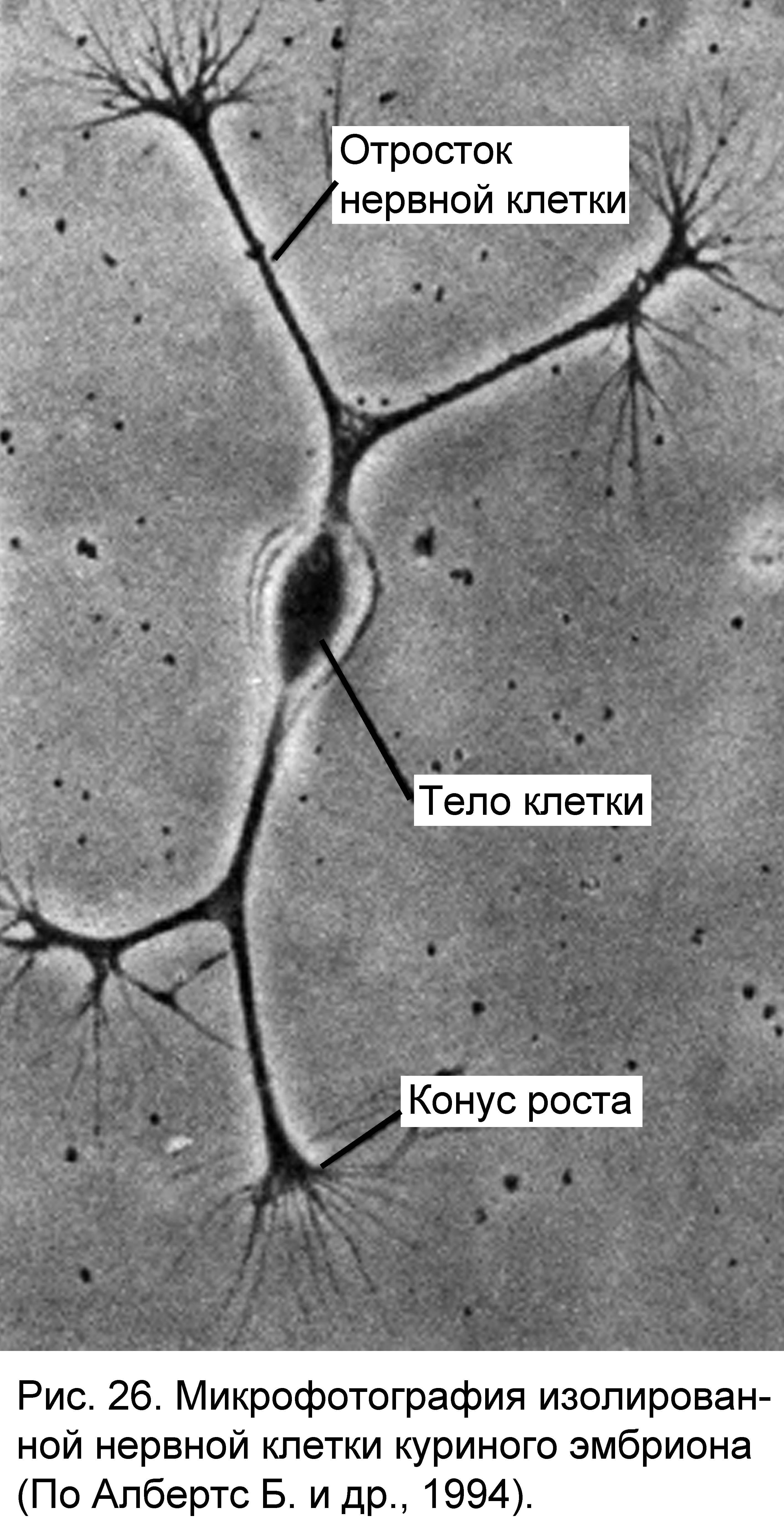

Эмбриональные нейроны перестают делиться и формируют отростки (рис. 26)

-

Формирование отростков приводит к раннему образованию связей и обеспечивает возможность синтеза и выделения медиаторов

-

«Правильные» связи стабилизируются, «неправильные» - уничтожаются

-

После стабилизации численности нейронов изменения могут затрагивать функциональную специфику клеток.

Одной из наиболее поразительных особенностей нервной системы является высокая точность связей нервных клеток друг с другом и с различными периферическими органами. Создается впечатление, что каждый нейрон «знает» предназначенное для него место. В процессе формирования нервной системы отростки нейронов растут по направлению к своему органу — «мишени», игнорируя одни клетки, выбирая другие и образуя контакты (синапсы) не в любом участке нейрона, а, как правило, в его определенной области.

В

Еще одной важной особенностью ранних этапов развития ЦНС является генетически обусловленная избыточность в образовании количества нейронов, их отростков и межнейронных контактов. Иначе говоря, нейронов в ходе эмбриогенеза мозга возникает значительно больше, чем это характерно для взрослого организма. Более того, формирующиеся нейроны образуют заведомо большее, чем требуется, количество отростков и синапсов. По мере созревания ЦНС эта избыточность постепенно устраняется: нейроны, оказавшиеся ненужными, их отростки и межклеточные контакты элиминируются. Гибель лишних нейронов служит устранению избыточных отростков и синапсов и выступает как один из способов «уточнения» плана формирования нервной системы. Избыточность и элиминация нейронов выступают как два сопряженных фактора, взаимодействие которых способствует более точной координации и интеграции растущей нервной системы.

У человека интенсивный и избыточный синаптогенез (образование контактов между нейронами) происходит в течение первых двух лет жизни. Количество синапсов в раннем онтогенезе значительно больше, чем у взрослых. Постепенно уменьшаясь, их число доходит до типичного для взрослых уровня приблизительно к 7-10 годам. Сохраняются только те контакты, которые оказываются непосредственно включенными в обработку внешних воздействий, т.е. под влиянием опыта происходит процесс избирательной, или селективной, стабилизации синапсов. В силу того, что избыточная синаптическая плотность рассматривается как морфологическая основа усвоения опыта, эти данные свидетельствуют о высокой потенциальной способности к усвоению опыта детей раннего возраста.