- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

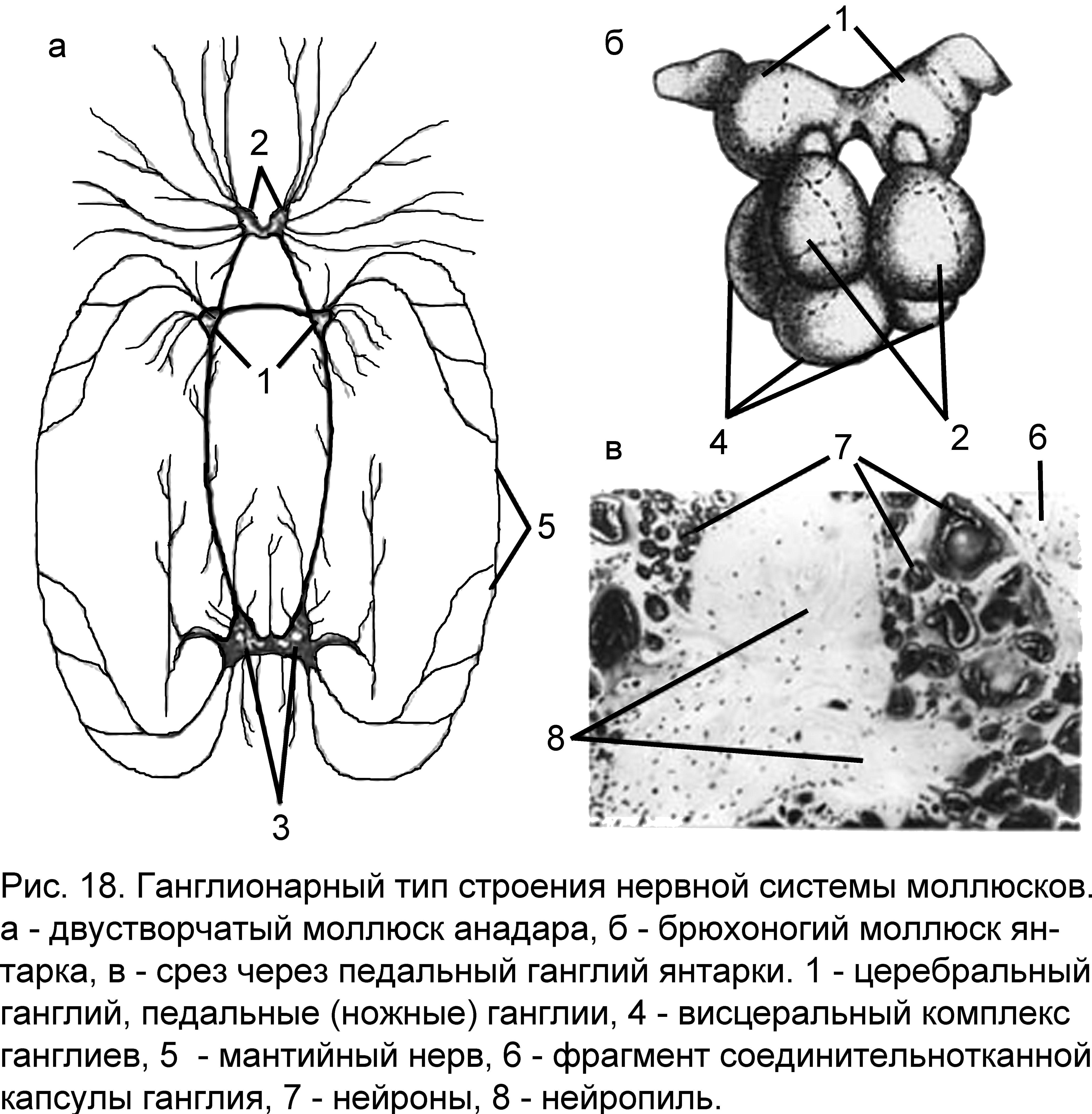

5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

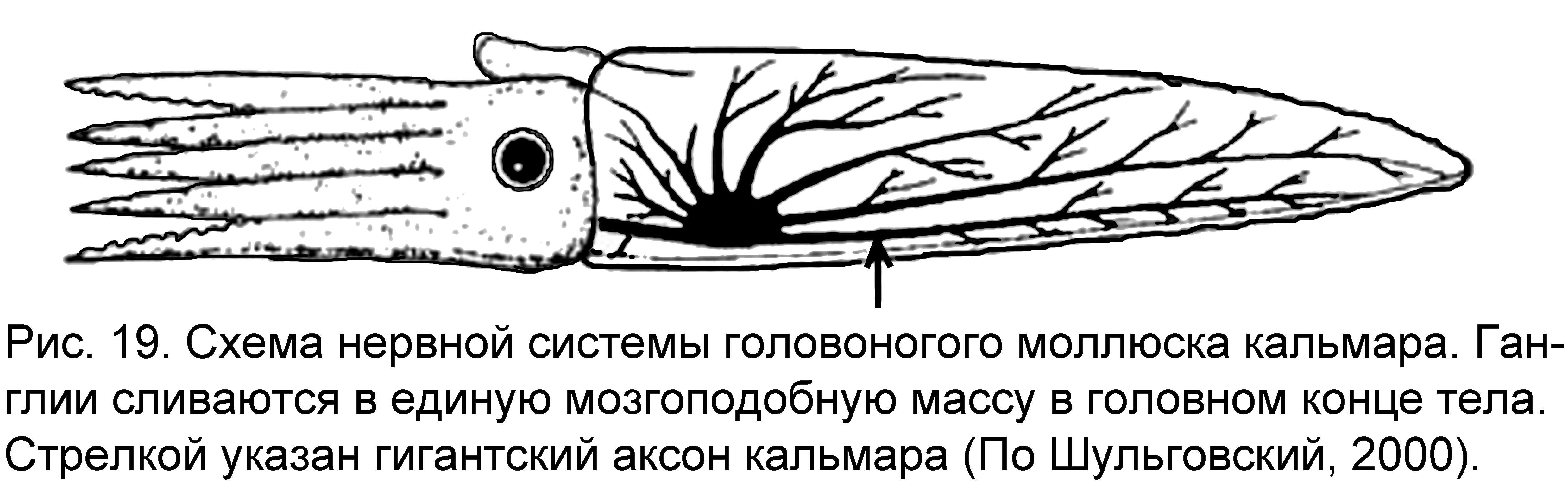

Появление этого типа нервной системы тесно связано с другим эволюционным нововведением – появлением сегментированных животных – кольчатых червей. Тело этих животных состоит из большого числа повторяющихся сегментов, или метамеров. В каждом сегменте имеется ганглий – парное скопление нервных клеток. Именно ганглии становятся основной анатомической структурой у большого количества таксономических групп животных. Кроме упомянутых кольчатых червей ганглионарный тип нервной системы типичен для двустворчатых, брюхоногих и головоногих моллюсков (рис. 18). У последних органы чувств, в частности глаза, достаточно хорошо развиты (рис. 19). Ганглионарный тип строения нервной системы типичен и для членистоногих.

Ганглии представляют собой скопления нервных клеток, окруженных соединительнотканной капсулой (рис. 18,в). Типичным для ганглиев является корковое строение: тела нейронов располагаются непосредственно под капсулой, направляя свои отростки внутрь ганглия. Центральная часть ганглия, состоящая из нервных отростков и глиальных элементов, называется нейропилем. Далее отростки нейронов выходят за пределы ганглия и формируют нервы и нервные стволы: комиссуры и коннективы. Комиссурами называют нервные стволы, объединяющие парные ганглии сегментов (если животное метамерно, например, кольчатые черви), или одноименные ганглии животных в значительной степени утративших метамерность (например, моллюски). Коннективы соединяют в цепочки ганглии соседних сегментов у метамерных животных или разноименные ганглии у неметамерных.

В

-

дальнейшая централизация и интеграция нервной системы. Она проявляется в

-

укорочении коннктив и комиссур

-

слиянии ганглиев (одноименных и разноименных). Ганглии, образовавшиеся путем слияния имеют более сложную структуру, чем их предшественники. Исчезает типичный нейропиль. Нейроны в ганглии занимают не только периферическое, но и центральное положение.

-

концентрации ганглиев вокруг жизненно важных центров животного: головной конец, гонада, мышцы ноги (у двустворчатых и брюхоногих моллюсков).

-

-

п

оявление специализированных отростков нейронов. Развитие сложных воспринимающих чувствительных структур и моторных, двигательных элементов животного, потребовало более точной и адресной иннервации. С возникновением дендритов и аксонов дальнейшее функционирование нервной системы стало осуществляться по принципу рефлекса.

-

ц

ефализация. У высокоргнанизованных в эволюционном отношении беспозвоночных животных (насекомые, головоногие моллюски) ганглии сливаются с образованием общей массы наподобие головного мозга позвоночных животных (рис. 19).

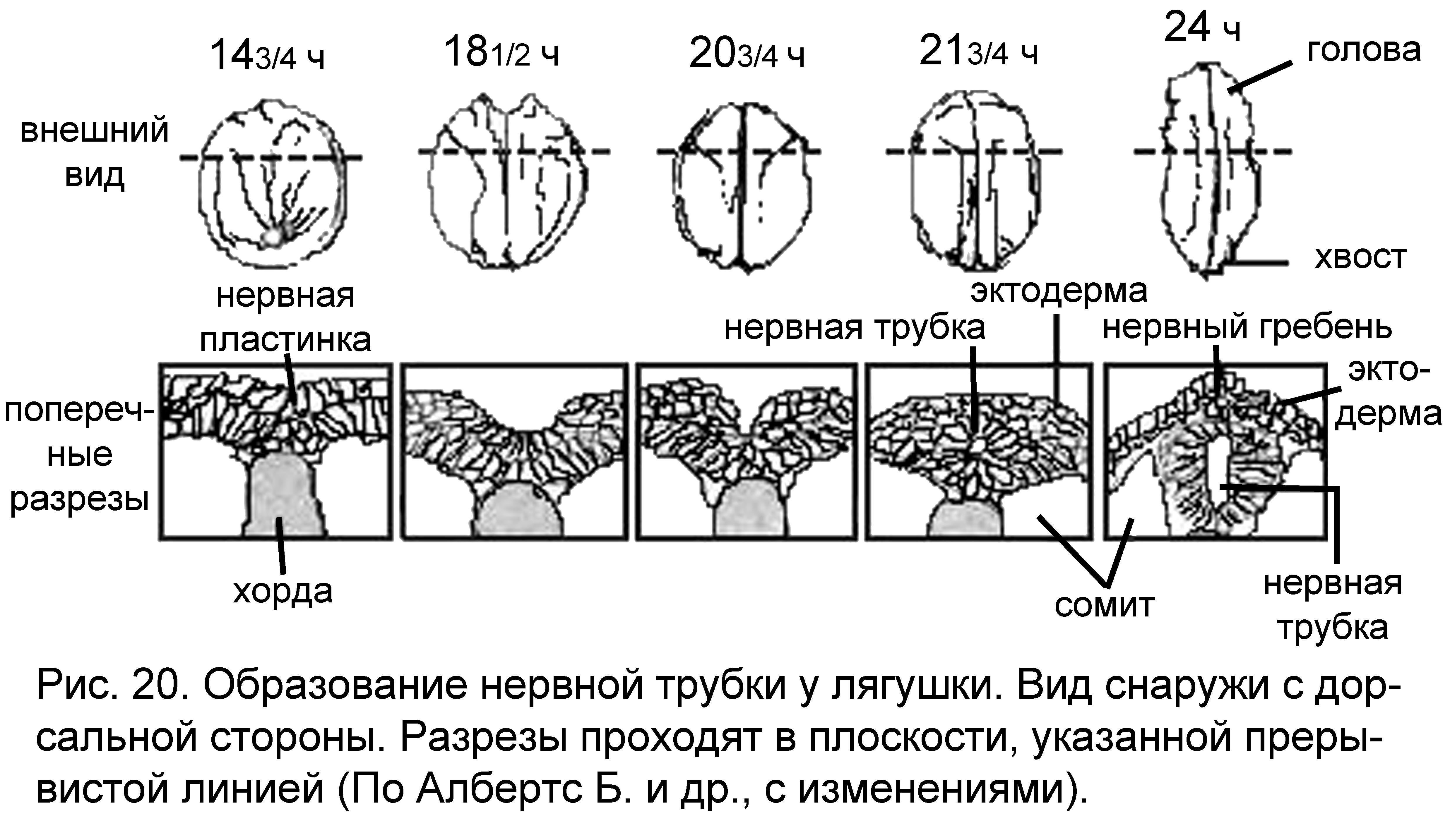

5.3. Трубчатый тип нервной системы

У позвоночных животных в основе формирования нервной системы лежит нервная трубка, расположенная с дорсальной стороны эмбриона. Передний конец трубки обычно расширен и образует головной мозг. Задняя цилиндрическая часть есть ни что иное, как спинной мозг. Существует гипотеза, согласно которой у предков хордовых животных имелась продольная дорсальная полоса первичного чувствующего эпителия. Затем в ходе эволюционного развития она стала погружаться в эктодерму, сформировав сначала открытый желоб, а потом образовав замкнутую нервную трубку. Эту гипотезу подтверждают картины раннего эмбриогенеза позвоночных животных (рис.20).

-

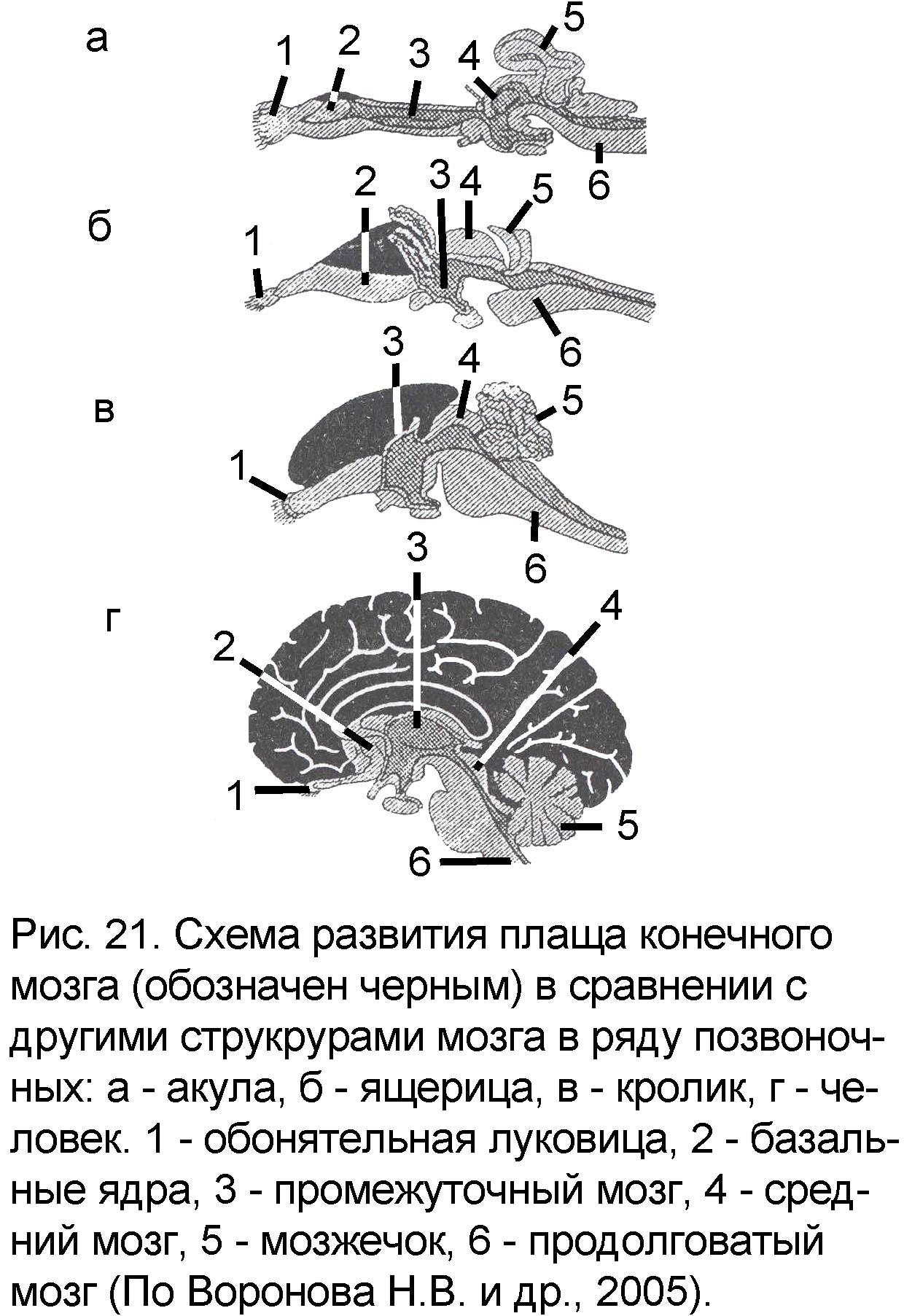

Во-первых, все дальнейшее развитие идет по пути цефализации – преимущественного развития головного мозга. Если у примитивно устроенного хордового животного – ланцетника – головной конец практически не развит, то уже у круглоротых имеется заметное утолщение нервной трубки в головном конце. Этот довольно примитивный головной мозг уже состоит из трех отделов: переднего, среднего и заднего. Передний отдел связан с развитием обоняния, средний – зрения, а задний с механорецепцией. У рыб выделяется также промежуточный мозг, достаточное развитие получает мозжечок. У амфибий значительно увеличивается передний мозг за счет развития полушарий, хорошо развит средний мозг, который у данной группы животных является высшим зрительным центром.

-

Во-вторых, у высокоорганизованных позвоночных возникает новый отдел головного мозга – кора больших полушарий (плащ конечного мозга). Эта структура все больше подчиняет себе рефлексы низших отделов мозга, осуществляет за ними контроль. Данный этап получает название кортикализации (от лат. cortex – кора). У рептилий появляется кора головного мозга. Развитие головного мозга млекопитающих характеризуется усилением развития новой коры, появляется Варолиев мост, совершенствуются структуры среднего и продолговатого мозга (рис. 21). У высших млекопитающих ассоциативные зоны коры являются высшим центром интегративной деятельности в ЦНС.

Таким образом, увеличение объема и усложнение структуры отделов головного мозга позвоночных тесно связаны с развитием сенсорных систем и интегративной деятельности. Постепенно, в зависимости от притока сенсорной информации, в существующих отделах мозга появляются филогенетически новые образования, которые берут под свой контроль все большее количества функций.

Следует, однако, отметить, что и у позвоночных, в том числе и у высших, сохраняются черты предшествующих эволюционных типов нервных систем: ганглионарной и диффузной.

Так в периферической нервной системе (соматической и вегетативной) чувствительные нейроны образуют ганглии (спинномозговые, симпатические и парасимпатические). При помощи ганглионарых структур в человеческом организме обеспечивается работа эволюционно древних (по сравнению с психикой) структур. Это, прежде всего, восприятие (чувствительность, рецепция) и автономная деятельность внутренних органов.

Также в нашем организме сохранились и признаки диффузной нервной системы. Она образует третий отдел вегетативной нервной системы – метасимпатическую нервную систему (напомним, первые два отдела: симпатическая и парасимпатическая). Данный отдел обеспечивает автономную работу полых внутренних органов. Нейроны метасимпатической нервной системы образуют микроганглионарные скопления внутри стенок органов, координируя их деятельность (например, перистальтические движения кишечника, обеспечивающие продвижение пищи). Процессы, протекающие в диффузной нервной системе, могут видоизменяться под влиянием симпатической и парасимпатической нервных систем.