- •Предисловие

- •1. Введение

- •1.1. Содержание предмета «Анатомия цнс»

- •1.2. Методы

- •1.3. Задачи

- •1.4. Строение нервной системы

- •1.5. Анатомическая номенклатура

- •Раздел 1 нервная ткань

- •2. Нейроны – специализированные возбудимые клетки нервной системы

- •2.1. Структура нейрона

- •2.2. Ультраструктурные особенности нервных клеток

- •2.2.1. Клеточная мембрана

- •2.2.2. Цитоплазма и клеточные органеллы

- •2.3. Классификация нейронов

- •3. Синапсы

- •3.1. Общая характеристика синапсов

- •3.2. Электрический синапс

- •3.3. Химический синапс

- •3.4. Рефлекторная дуга

- •4. Глия. Строение нервов

- •4.1. Общая характеристика клеток глии

- •4.2. Типы глиальных клеток

- •4 .2.1. Эпендима

- •4.2.2. Астроцитарная глия

- •4.2.3. Олигодендроглия

- •4.2.4. Микроглия

- •4.3. Строение нервов

- •Раздел 2 развитие нервной системы

- •5. Развитие нервной системы в филогенезе

- •5.1. Диффузный тип нервной системы

- •5 .2. Ганглионарный тип нервной системы

- •5.3. Трубчатый тип нервной системы

- •6. Развитие нервной системы в онтогенезе

- •6.1. Индивидуальное развитие организма

- •6.2. Онтогенез нервной ткани

- •6.3. Детерминация и дифференцировка нейронов в онтогенезе

- •Раздел 3 спинной мозг

- •7. Общая морфология спинного мозга

- •7.1. Общая характеристика спинного мозга

- •7.2. Внутренне строение спинного мозга

- •7.3. Оболочки мозга

- •8. Организация серого и белого вещества спинного мозга

- •8.1. Строение серого вещества спинного мозга

- •8.2. Основные проводящие пути спинного мозга

- •Раздел 4 головной мозг

- •9. Обзор головного мозга

- •9.1. Общая характеристика головного мозга

- •9.2. Основание мозга

- •9.3. Черепные нервы

- •9.4. Сагиттальный срез головного мозга

- •10. Анатомия ствола головного мозга

- •10.1. Продолговатый мозг

- •10.2. Средний мозг

- •10.3. Промежуточный мозг

- •10.4. Ретикулярная формация ствола мозга

- •11. Задний мозг

- •11.1. Варолиев мост

- •11.2. Мозжечок

- •11.2.1. Общая морфология и проводящие пути мозжечка

- •11.2.2. Строение коры мозжечка

- •12. Конечный мозг

- •12.1. Общая характеристика конечного мозга

- •1 2.2. Структура базальных ядер

- •12.3. Кора больших полушарий

- •3. Лимбическая система и проводящие пути конечного мозга

- •13.1. Лимбическая система

- •1 3.2. Проводящие пути головного мозга

- •Раздел 5 вегетативная регуляция

- •14. Вегетативная нервная система

- •14.1. Общая характеристика вегетативной нервной системы

- •14.1.1. Центральный отдел вегетативной нервной системы

- •14.1.2. Периферический отдел вегетативной нервной системы

- •14.2. Сравнительная характеристика спс и ппс

- •Раздел 6 эндокринная регуляция

- •15. Эндокринная система

- •15.1. Общие данные о строении гипофиза

- •15.2. Единая нейрогуморальная регуляция организма

- •П риложение 5 п риложение 6 Словарь терминов

- •Содержание

- •Раздел 1

- •Раздел 2

- •Раздел 3

- •Раздел 4

- •Раздел 5

- •Раздел 6

- •Ирина Александровна Кирсанова анатомия цнс

- •690950, Г. Владивосток, ул. Октябрьская, 27

- •690950, Г. Владивосток, ул. Алеутская, 56

4.3. Строение нервов

Отростки нейронов, покрытые оболочками, называют нервными волокнами. Как мы уже упоминали, в зависимости от степени окруженности олигодендроцитами они бывают безмякотными (безмиелиновыми) и мякотными (миелиновыми). Пучки нервных волокон, окруженные соединительнотканными оболочками, называют нервами или нервными стволами. В составе некоторых нервов встречаются одиночные нервные клетки и мелкие ганглии или узлы (скопления нейронов). Нервы подразделяют на:

-

черепные – 12 пар

-

спинномозговые – 31 пара

Все нервы и их разветвления (вместе с концевыми аппаратами – рецепторами и эффекторами) составляют периферическую нервную систему. Посредством нервов и их разветвлений осуществляется связь ЦНС с органами, объединяются системы органов и осуществляется целостность организма.

Нервы являются довольно прочными структурами в отличие от тканей головного или спинного мозга. Это объясняется тем, что соединительнотканная оболочка нервов представляете собой трубчатую структуру трех порядков (рис. 13):

-

эпиневрий – наружная оболочка нервного ствола. Представлена рыхлой неоформленной соединительной тканью, богата коллагеновыми волокнами. Содержит фибробласты, жировые клетки, а также кровеносные и лимфатические сосуды

-

периневрий – тонкие прослойки соединительной ткани, разделяющие нерв на отдельные нервные пучки. Также содержит кровеносные и лимфатические сосуды.

-

эндоневрий – разделяет нервный пучок на отдельные нервные волокна.

В нервах небольшого диаметра эпиневрий отсутствует. Небольшие нервы состоят из периневрия, содержащего эндоневральные трубки, окружающие отдельные нервные волокна.

Нервы в зависимости от состава их волокон подразделяются на:

-

чувствительные – содержат центростремительные волокна

-

двигательные – центробежные волокна

-

смешанные – оба вида волокон

Большинство периферических нервов относится к смешанному типу. Ближе к дистальному концу нерва афферентные и эфферентные волокна рассортировываются, и отдельные нервные пучки становятся преимущественно чувствительными или двигательными. Число и диаметр нервных волокон в пучке варьируют. В дистальных частях некоторых нервов имеется больше волокон, чем в проксимальных частях. Увеличение числа волокон в нерве связано с их ветвлением.

Раздел 2 развитие нервной системы

5. Развитие нервной системы в филогенезе

5.1. Диффузный тип нервной системы

5.2. Ганглионарный тип нервной системы

5.3. Трубчатый тип нервной системы

Термин филогенез означает историческое развитие. Когда мы говорим о филогенезе нервной ткани, мы подразумеваем эволюционные процессы формирования и изменения ее структур. Прослеживание некоторых стадий эволюции нервной системы облегчает понимание организации нервной ткани высших позвоночных и человека.

5.1. Диффузный тип нервной системы

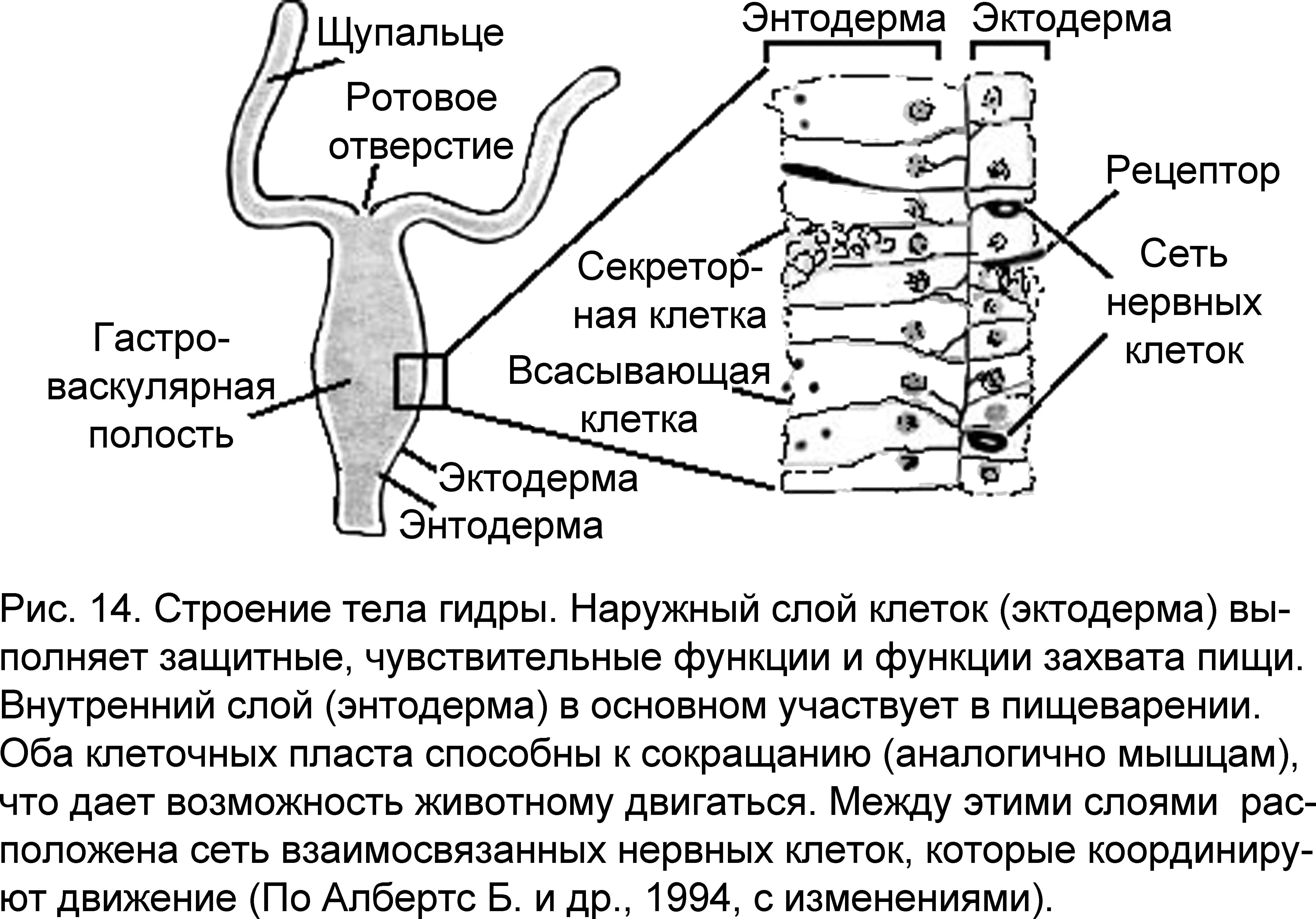

В ходе исторического развития жизни на Земле первыми животными, у которых появилась нервная система, являются кишечнополостные. Это беспозвоночные двухслойные животные, типичным представителем является гидра пресноводная. Тело гидры представляет собой полый мешок, внутренняя полость является пищеварительной полостью. Наружный слой клеток называется эктодермой (в дословном переводе означает «наружная кожа»), а внутренний – энтодермой («внутренняя кожа»).

Нервные клетки гидры (рис. 14) расположены на границе между экто- и энтодермой. Они образуют простейшую нервную сеть диффузного типа. Каждая нервная клетка имеет длинные отростки и соединена с другими нервными клетками. Нервные клетки кишечнополостных являются изополярными, что означает отсутствие специализации у их отростков, а следовательно отростки проводят возбуждение в любую сторону и не образуют длинных проводящих путей. Контакты между нервными клетками в такой сети разнообразны:

анастомозы – плазматические контакты, обеспечивающие непрерывность сети

-

щелевидные контакты – подобны синапсам. Бывают двух видов:

-

симметричные синапсы – содержат синаптические пузырьки по обе стороны контакта

-

несимметричные синапсы – имеют везикулы только с одной стороны щели.

-

Д

-

нервные клетки равномерно распределены в теле животного. У кишечнополостных имеется два неоформленных скопления нервных клеток – в районе подошвы и ротового отверстия

-

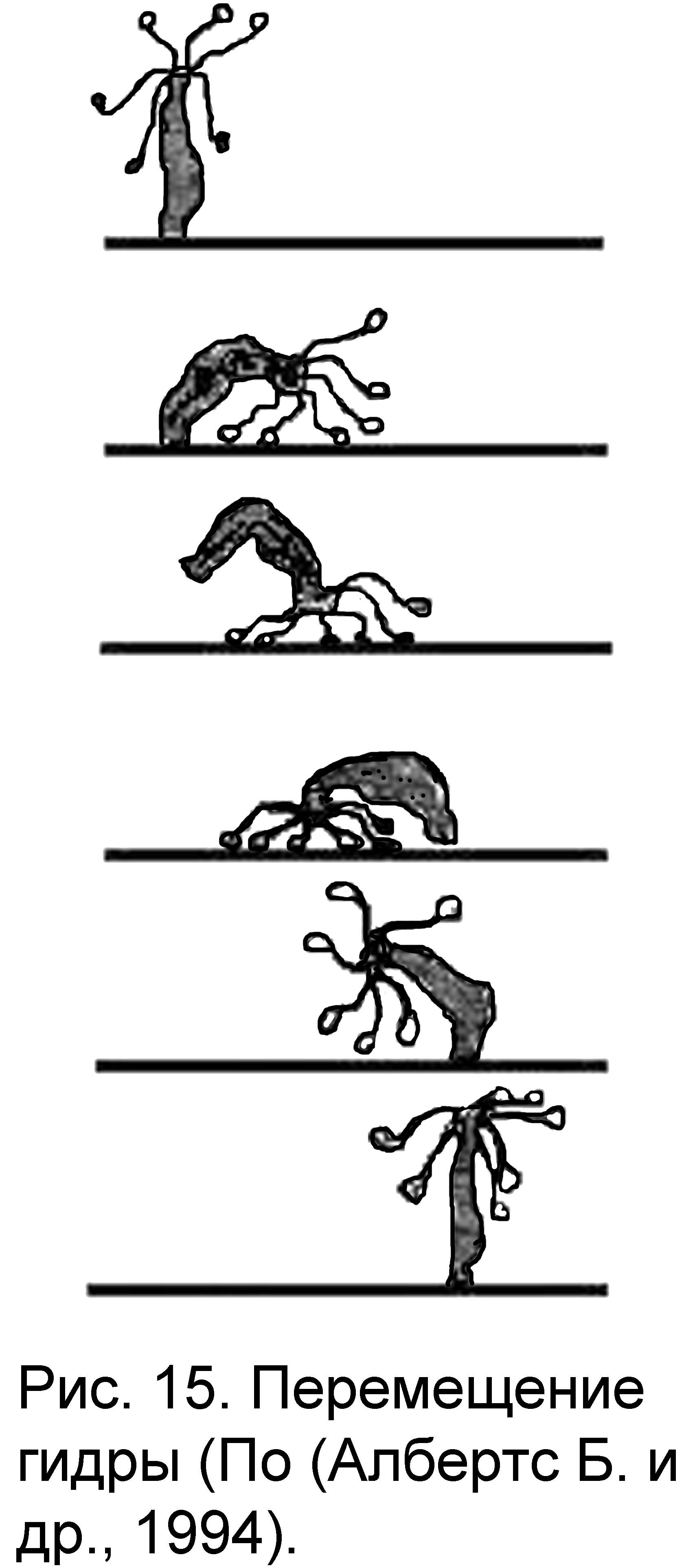

проведение возбуждения во всех направлениях. Отсутствие специализированных отростков (дендритов и нейритов) связано с отсутствием специализированной рецепции. У гидры есть отдельные рецепторные клетки, но они не способны четко дифференцировать разные раздражители. Отсюда и отсутствие четко дифференцированной ответной реакции. Кишечнополостные способны избегать неблагоприятных факторов среды, не дифференцируя эти факторы (рис. 15).

-

волну распространяющегося возбуждения сопровождает волна мышечного сокращения. Вся дальнейшая эволюция нервной системы будет связана с эволюцией рецепторных и двигательных систем.

Вообще, для беспозвоночных животных характерно наличие нескольких источников происхождения нервных клеток. Для них возможно одновременное и независимое развитие изополярных нейронов из трех зародышевых листков (впрочем, происхождение нейронов из мезодермы до сих пор оспаривается, однако, есть работы, в которых сообщается о развитии нервных элементов из мезодермы у ряда примитивных беспозвоночных). Считается, что такой разнообразный нейрогенез является причиной многочисленности медиаторов нервных систем беспозвоночных.

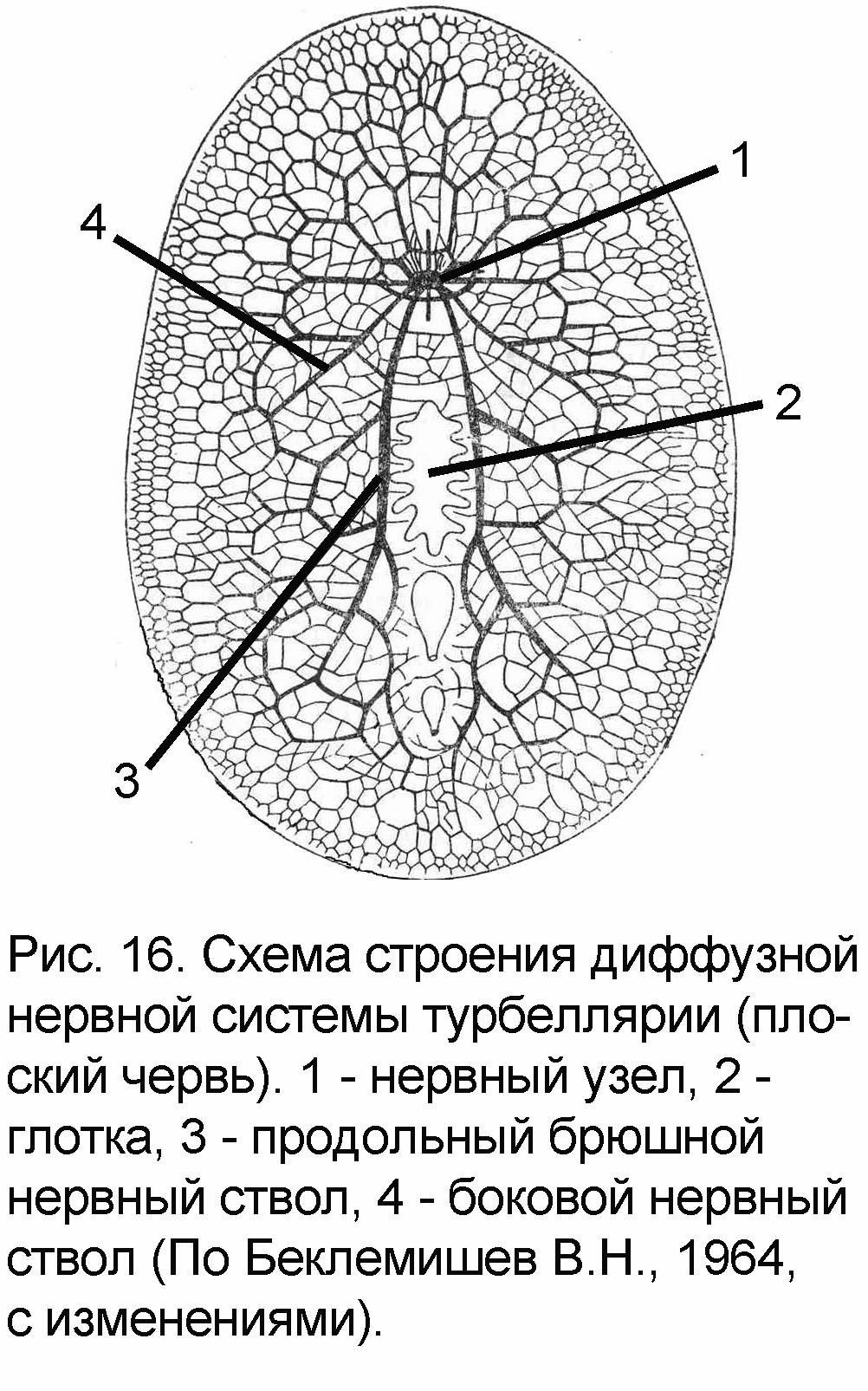

Диффузный тип

нервной системы характерен и для

трехслойных животных – плоских червей.

Однако в связи с более сложным строением

тела - появлением третьего зародышевого

листка (мезодермы

– «промежуточной кожи»), двусторонней

симметрии, примитивных органов чувств

– с

Общее направление эволюции нервного аппарата у низших червей – уменьшение числа нервных стволов и комиссур, уход нервного комплекса вглубь тела, возникновение церебрального (головного) ганглия (связано с развитием органов чувств, в частности статоциста, органов обоняния) – привело к внешнему архитектоническому упрощению нервного аппарата. Все перечисленное максимально выражено у немертин (сколециды - низшие черви), в мозгу которых появляются скопления ассоциативных клеток наподобие высших ассоциативных центров членистых животных (рис.17).

Развитие диффузной нервной системы в систему ортогонального типа определяет следующие направления эволюции нервного аппарата:

-

Централизация нервной системы.

-

Интеграция функций организма – интегрирующая роль нервного аппарата возрастает по мере увеличения степени его собственной централизации.