Донсков С.И., Мороков В.А. Группы крови человека. Руководство по иммуносерологии

.pdf

Глава 5.

Система Kell

Антигены системы Kell (Келл) (табл. 5.1) разделяют на 4 группы.

1-я группа – 11 антигенов, объединенных в 5 подгрупп: K и k; Kp a, Kp b и

Kp c; Js a и Js b; K11 (Cote) и K17 (Wk a); K14 (San) и K24 (Cls). Аллельная взаи-

мосвязь генов внутри подгрупп четко установлена.

2-я группа – 7 часто встречающихся антигенов: K12 (Boc), K13, L18, K19 (Sub), K22, TOU и RAZ, не имеющих антитетичных партнеров.

3-я группа – 3 редко встречающихся антигена: Ul a, K23 и VLAN, молекулярная основа которых расшифрована и представляет собой простые аминокислотные замены.

4-я группа – 3 часто встречающихся антигена: Ku, k-like и Km. Молекулярная основа этих антигенов не ясна. Для того чтобы установить аминокислотную последовательность, обусловливающую их специфичность, необходимо сравнить два Kell-полипептида: содержащий и не содержащий указанные антигены. Однако лица, лишенные этих антигенов, практически не встречаются.

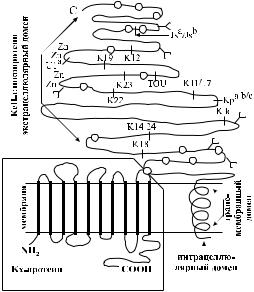

Kell-фенотип зависит от двух различных генных локусов. Синтез антигенного вещества Kell осуществляет локус KEL, который расположен на хромосоме 7. Экспрессию антигенов Kell контролирует другой локус – XK, находящийся на Х-хромосоме. Ген XK продуцирует Kx-протеин, который является подложкой и одновременно составной частью Kell-гликопротеина (рис. 5.1).

Локус KEL в отличие от локусов D и CE системы резус более компактен. Кроссинговер в нем не наблюдается, генные конверсии редки. Один гаплотип KEL продуцирует несколько часто встречающихся (общих для всех людей) Kellантигенов, но не более одного редко встречающегося.

Антигены Kell расположены на Kell-гликопротеине (трансмембранном гликопротеине CD238), имеющем мол. массу 93 кДа. Основная часть Kell-антигенов размещается в экстрацеллюлярной части Kell-гликопротеина (см. рис. 5.1), что, по-видимому, и делает его столь иммуногенным.

Гликопротеины Kell относятся к цинксодержащим металлопротеинам. Они обладают свойствами эндопептидаз и имеют некоторое сходство с так называемым общим антигеном острого лимфобластного лейкоза.

Молекулярный субстрат большинства Kell-антигенов известен. Их серологический полиморфизм обусловлен простыми аминокислотными заменами в Kellгликопротеине (см. табл. 5.1).

Система Kell тесно связана с двумя другими независимыми системами – Kx

341

Рис. 5.1. АрхитектоникаKell-гликопротеинаиKx-протеина(гипотетическаясхемапоHoи соавт.[198]идр.авторам).

О – цистеиновые остатки,

– цистеиновый остаток – место соединения Kell-гликопротеина и Kx-протеина,

– цистеиновый остаток – место соединения Kell-гликопротеина и Kx-протеина,

– участки присоединения N-гликанов (гликозилирования),

– участки присоединения N-гликанов (гликозилирования),

| – позиции аминокислотных замен, определяющие специфичность антигенов Kell, Zn – цинксвязывающие участки.

и Gerbich. От последних зависит степень выраженности антигенов Kell на поверхности клетки.

Описаны редкие фенотипы, в которых большинство Kell-антигенов слабо выражены или отсутствуют (фенотипы McLeod, Kmod, транзиторный K + или K −, Ko). Исключение представляет антиген Ku, который присутствует на всех эритроцитах, в том числе на Kell-дефицитных и Ko.

Отсутствие Kell-антигенов и ослабленная их экспрессия могут быть обусловлены несколькими причинами: 1 – гомозиготностью по молчащему гену KEL-локуса; 2 – эпистатическим подавлением KEL-локуса – эпистазией генов Gerbich; 3 – блокадой антигенных участков Kell-гликопротеина аутоантителами (транзиторный K −) или бактериальной модификацией (транзиторный K + ); 4 – нарушением синтеза Kx-протеина и другими, не вполне ясными причинами. Дефицитные Kell-фенотипы передаются по наследству (Kmod, McLeod), но, по-видимому, могут формироваться и как следствие соматических мутаций.

Наибольшей иммуногенностью обладает фактор K (синонимы: Kell, KEL1, K1). Его определение регламентировано нормативными документами [54, 55] и является функциональной обязанностью иммуносерологов службы крови.

Антигены Kell представляют также интерес для антропологов [13] и судебных медиков [3].

342

|

|

|

|

|

|

Таблица 5.1 |

|

|

Антигены системы KEL |

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

Обозначение |

|

Частота среди |

|

Молекулярная |

Год открытия |

|

авторское |

традиционное |

ISBT |

европеоидов, % |

|

основа |

[источник] |

|

|

|

|

|

|

|

Kelleher (Kell) |

K |

KEL1 |

9 |

|

Met 193Thr |

1946 [133] |

|

|

|

|

|

|

|

Cellano |

k |

KEL2 |

99,8 |

|

Thr 193 Met |

1949 [249] |

|

|

|

|

|

|

|

Penney |

Kp a |

KEL3 |

2,3 |

|

Trp 281Arg / Gln |

1957 [87] |

Rautenberg |

Kp b |

KEL4 |

> 99,9 |

|

Arg 281Trp / Gln |

1958 [88] |

Peltz (Ko) |

Ku |

KEL5 |

> 99,9 |

|

Не установлена |

1961 [134] |

Sutter |

Js a |

KEL6 |

1;унегров19,5 |

|

Pro 597 Leu |

1959 [176] |

Mattews |

Js b |

KEL7 |

> 99,9 |

|

Leu 597 Pro |

1963 [183] |

|

K w |

KEL8* |

5,0 |

|

|

1965 [106] |

Claas |

KL |

KEL9* |

99,0 |

|

|

1968 [379] |

|

|

|

|

|

|

|

Karhula |

Ul a |

KEL10 |

< 0,1; |

|

Val 494 Glu |

1968 [169] |

у финнов 2,6 |

|

|||||

Cote |

|

KEL11 |

> 99,9 |

|

Val 302Ala |

1976 [185] |

|

|

|

|

|

|

|

Bockman |

Boc |

KEL12** |

> 99,9 |

|

His 548Arg |

1973 [272] |

|

|

|

|

|

|

|

Sgro |

|

KEL13** |

> 99,9 |

|

Не установлена |

1974 [262] |

|

|

|

|

|

|

|

Santini |

San |

KEL14 |

> 99,9 |

|

Arg 180 |

1973 [195] |

|

Pro / His / Cys |

|||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kx |

KEL15* |

> 99,9 |

|

Не установлена |

1971 [273] |

|

k-like |

KEL16 |

99,8 |

|

Не установлена |

1975 [267] |

|

|

|

|

|

|

|

Weeks |

Wk a |

KEL17 |

0,3 |

|

Ala 302Val |

1974 [356] |

Marshall |

|

KEL18** |

> 99,9 |

|

Arg 130Trh / Gln |

1975 [98] |

|

|

|

|

|

|

|

Sublett |

|

KEL19** |

> 99,9 |

|

Arg 492 Gln |

1979 [234] |

|

|

|

|

|

|

|

|

Km |

KEL20 |

> 99,9 |

|

Не установлена |

1968 [377] |

|

|

|

|

|

|

|

Levay |

Kp c |

KEL21 |

< 0,1 |

|

Gln 281Arg / Trp |

1979 [403] |

Ikar |

|

KEL22** |

> 99,9 |

|

Ala 322Val |

1982 [96] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KEL23** |

< 0,1 |

|

Arg 382 Gln |

1987 [270] |

|

|

|

|

|

|

|

|

Cls |

KEL24 |

2,0 |

|

Pro 180Arg |

1985 [160] |

|

|

|

|

|

|

|

|

VLAN |

KEL25 |

< 0,1 |

|

Arg 248 Gln |

1996 [215] |

|

|

|

|

|

|

|

|

TOU |

KEL26 |

> 99,9 |

|

Arg 406 Gln |

1995 [213] |

|

|

|

|

|

|

|

|

RAZ |

KEL27 |

> 99,9 |

|

Glu 299 Lys |

1994 [148] |

|

|

|

|

|

|

|

|

VONG |

KEL28 |

|

|

|

2003 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

KALT |

KEL29 |

|

|

|

2006 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

343

|

|

|

|

|

Окончание табл. 5.1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Обозначение |

|

Частота среди |

Молекулярная |

Год открытия |

|

авторское |

|

традиционное |

ISBT |

европеоидов, % |

основа |

[источник] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KTIM |

KEL30 |

|

|

2006 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KYO |

KEL31 |

|

|

2006 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KUCI |

KEL32 |

> 99,9 |

|

2007 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KANT |

KEL33 |

> 99,9 |

|

2007 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

KASH |

KEL34 |

> 99,9 |

|

2007 [*] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Ko (null) |

|

|

|

1957 [125] |

|

|

McLeod |

|

Очень редко |

|

1961 [86] |

|

|

|

|

|

|

|

KEL- |

|

Leach |

|

|

|

1985 [204] |

|

|

|

|

|

|

|

|

Mullins |

|

|

|

1988[308] |

|

дефицитные |

|

|

|

|

||

|

|

|

|

|

|

|

фенотипы |

|

Allen |

|

|

|

1993 [147] |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Kmod |

|

|

|

1995 [322] |

|

|

Транзиторный |

|

Редко |

K − стали K + |

[278] |

|

|

K +/K − |

|

K + стали K − |

[344,380,397] |

|

|

|

|

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

* Kell-антигены, исключенные из системы Kell, ** Антигены пара-KEL,

[*] См. гл. 37 раздел «Системы Kell и Kx».

Номенклатура

До 1961 г. было принято буквенное обозначение антигенов Kell: K, k, Kр а, Kр b, Js а и т. д. В 1961 г. Allen и Rosenfield [89] предложили буквенно-цифровое обозначение: K1 (K), K2 (k), K3 (Kр а), K4 (Kp b) и т. д., которое было положено в основу международной классификации.

В соответствии с рекомендациями номенклатурного комитета Международного общества трансфузиологов – International Society of Blood Transfision (ISBT) с 1985г.дляобозначенияуказаннойсистемыпринятсимволKEL.

По классификации ISBT каждой системе антигенов эритроцитов присвоен трехзначный код, каждому антигену – трехзначный номер, например: си-

стеме АВО – 001, антигену А – 001001, В – 001002, MNSs – 002, Rh-Hr – 004, Lutheran – 005 и далее в хронологическом порядке их открытия. Системе антигенов KEL присвоен код 006. Антиген K обозначается как 006001, антиген k – 006002, антигены Пенни и Раутенберг соответственно 006003 и 006004 и т. д. В повседневной практической работе чаще используют буквенное (K, k, Kp a, Kp b) или буквенно-цифровое (K1, K2, K3, K4) обозначение (см. табл. 5.1).

Некоторые антигены после уточнения переведены в другие антигенные системы. Так, антигены K w, KL, Kx, причисленные сначала к системе KEL, из нее выведены, поскольку относятся к другим антигенным системам.

344

По правилам ISBT при перемещении антигена из одной системы в другую или исключении из номенклатуры его порядковый номер остается свободным и не используется для обозначения каких-либо других антигенов. В связи с этим в номенклатуре системы KELимеются пропуски – номера 008, 009, 015, первоначально присвоенные антигенам K w, KLи Kx соответственно.

Аргументы в пользу шестизначного обозначения ISBT, пригодного для компьютерной обработки, неоспоримы, однако традиционное обозначение более удобно и информативно для большинства иммуносерологов. Антитетическая связь между антигенами более наглядна при обозначении K и k, Kp a и Kp b, Js a и

Js b,чем K1 и K2, K3 и K4, K6 и K7.

K и k

В1945 г., вскоре после открытия резус-фактора, англичане Coombs, Mourant

иRace [132] разработали антиглобулиновую пробу, получившую название пробы Кумбса. Фактор Kell (K) был одним из первых антигенов, открытых с помощью этого метода.

Анализируя причину желтухи у новорожденного одной из родильниц (мис-

сис Kelleher), Coombs, Mourant и Race [133] обнаружили необычные анти-

тела, которые нельзя было отнести к системе резус. Сыворотка крови г-жи Kelleher реагировала с эритроцитами мужа и ребенка, а также эритроцитами примерно 7 % произвольно взятых лиц независимо от их групповой- и резуспринадлежности. Новый фактор эритроцитов получил название Kell (K) – по фамилии носительницы антител.

Позднее антитела такой же специфичности выявили Wiener, Sonn-Gordon [396] в сыворотке крови больных, перенесших гемотрансфузионные осложнения.

Внастоящее время обнаружение анти-K-антител не является редкостью. Антиген K – сильный иммуноген, и даже одна трансфузия эритроцитов, одна беременность или один аборт могут вызвать аллоиммунизацию [7, 21, 79]. По иммуногенности фактор K стоит на втором месте после D. Частота анти-Kell- антител среди аллоиммунизированных составляет более 5 %, что еще раз подчеркивает значение фактора K в трансфузиологии и необходимость типирования доноров и реципиентов по этому антигену [20, 21, 23, 24].

Спустя 3 года после открытия Kell-фактора Levin и соавт. [249] обнаружили антитела, агглютинирующие эритроциты 99,8 % лиц, и установили антитетичную связь определяемого с их помощью антигена с антигеном Kell. Второй антиген был назван Cellano (k) (в русской транскрипции Челлано) также по фамилии женщины, в крови которой были выявлены антитела. Аллельность генов K

иk подтверждена популяционными и посемейными исследованиями [250, 251, 318, 339]: K и k являются продуктом кодоминантных аллелей. Лица, не содержащие антигена K, всегда содержат k и, наоборот, лица, не имеющие k, содержат K. Оба антигена могут присутствовать на эритроцитах вместе – фенотип Kk. Отсутствие обоих антигенов (фенотип Ko) встречается редко и, как правило,

345

сочетается с патологией (см. Ko). Как указано выше, антиген K имеет обозначение ISBT KEL1, антиген k обозначают как KEL2.

Kpa и Kрb

Третий антиген системы Kell, Пенни (Penney), получивший обозначение Kp a,

описали в 1957 г. Allen и Lewis [87]. Те же авторы совместно с Fudenberg [88]

обнаружили аллельный фактор Раутенберг (Rautenberg), обозначенный соответственно Kр b.

Открытие антигенов Kp a и Kp b изменило представление о том, что Kell является простой диаллельной системой, включающей только 2 антигена, K и k, а представляет собой полиаллельную систему. Антигену Kp a присвоено обозна-

чение ISBT KEL3, антигену Kр b – KEL4.

Гены Kp a и Kp b имеют своеобразное сцепление с генами k и K. Они передаются по наследству в виде одного из трех комплексов: kKp a,kKp b или KKp b, но не KKp a [141, 154, 252, 318, 402]. Комплекс KKp a формируется при наследовании гена K от одного родителя, а гена Kp a – от другого. Иными словами, фенотип K + Kp(a + ) соответствует положению генов K транс Kp a. Одновременная передача потомству K и Kpa от одного родителя (K цис Kpa) до настоящего времени не выявлена, несмотря на большое количество обследованных семей. Таким образом, антиген K наследуется всегда с антигеном Kp b (K цис Kpb),а антиген Kp a – всегда с антигеном k (Kpa цис k).

Ген Kp a подавляетактивность других генов KEL, расположенных в позиции

цис (см. Kpa-эффект).

Частота антигена Kp а составляет 2,3 %, антигена Kр b – 99,9 % [55, 87, 141, 318] (см. табл. 5.1, 5.7, 5.8).

Антиген Kр b, по-видимому, более иммуногенен, чем Kp a. Об этом свидетельствует следующий расчет: на 0,1 % реципиентов Kp(b −) приходится 99,9 %

доноров Kp(b + ), а на 2,3 % реципиентов Kp(a −) – 97,7 % доноров Kp(a + ).

Вероятность аллоиммунизации реципиента (или беременной) антигеном Kp a в 23 раза выше, чем антигеном Kp b.В то же время антитела анти-Kp a встречаются не намного чаще, чем анти-Kp b.

Kрc

Антиген Kp c впервые был описан в 1945–1946 гг. Callender, Race и Paykoc [117, 118] в одной английской семье. В то время этот антиген именовали Levay в соответствии с сывороткой анти-Levay, с помощью которой он был обнаружен. Только 34 года спустя, в 1979 г., Yamaguchi с соавт. [403] и Gavin с соавт. [173] установили, что антиген Levay и антиген Kp c представляют собой идентичную специфичность. Авторы нашли донора, японку, эритроциты которой Kp(a −b −) реагировали с сывороткой, содержащей анти-Levay-антитела, т. е. были Kp(a −b −c + ). При исследовании семьи пробанда ими было установлено, что антиген Levay (Kp c) относится к системе Kell и является продуктом гена Kpc, третьего аллеля сублокуса Kp.

346

АнтигенKp cотносяткредким–егочастотасоставляет0,23 %[225](см.табл.5.1). Единичные гомозиготы Kp c / Kpc, описанные Daniels [57] среди японцев, были выявлены в результате идентификации анти-Kp b-антител, содержащихся

в их сыворотках.

Kikuchi и соавт. [225] нашли 2 членов одной японской семьи, которые имели фенотип Kp(a −b −с + ) и являлись гомозиготными по гену Kpc и гену Ko.

Антиген Kp c (Levay) был обнаружен, как указывалось выше, среди англичан [117, 118] и у 1 испано-американца Kp(a +b −c + ), имевшего анти-Kp b-антитела.

Lee и соавт. [241] установили, что специфичность антигенов Kp a, Kp b и Kp c обусловлена простыми нуклеотидными заменами в кодоне 281 экзона 8 (см. табл. 5.1). Антиген Kp a инициирован триплетомTGG, кодирующим триптофан. Триплет CGG, кодирует аргинин, что соответствует антигену Kp b. Триплет CAG, кодирующий глютамин, обусловливает специфичность Kp c.

В экспериментах с сайтнаправленным мутагенезом Yazdanbakhsh и соавт. [404] подтвердили, что отличие Kp a и Kp b обусловлено именно указанной заме-

ной – Trp 281Arg.

Мутации Kpa и Kpc являются весьма информативными и могут быть использованы при генотипировании с помощью ПЦР [150, 241].

Jsa и Jsb

Антиген Sutter (Саттер) – Js а, описали в 1958 г. Giblett [175] и годом позже Giblett и Chase [176] у американских негров, проживающих в Сиэтле (США). Антитела анти-Js a авторы обнаружили у белого американца (мистера Sutter), получившего переливание эритроцитов, как теперь очевидно, от донора негра.

Антиген Js a практически не встречается у европейцев – все они, за крайне редким исключением, Js a-отрицательные (Mourant и соавт. [290]). Антиген Js a был обнаружен лишь у одного белого европейца [318] и в одной арабской семье, живущей в Израиле (Levene и соавт. [246]). У японцев антиген Js a не найден (Ito и соавт. [209]). Носителями антигена Js а являются исключительно негры, среди которых около 16 % имеют группу Js(a + ) [176, 212, 352].

Через 5 лет после открытия антигена Js a Walker и соавт. [386, 387] обнаружили антитетичный антиген Js b, который оказался в противоположность антигену Js a часто встречающимся и присутствовал на эритроцитах большинства доноров, как негров, так и белых. Антитела анти-Js b были найдены авторами в сыворотке негритянской женщины, по-видимому, гомозиготной по Js a (Js а / Jsа), поскольку она была Js(a + ); 4 ее детей, 2 сестры и 10 их детей также были Js(a + ). При исследовании сыворотки женщины с эритроцитами 1269 доноров негров Walker и соавт. [387] нашли 13 образцов, давших отрицательный результат. Исследование этих 13 образцов сывороткой анти-Js a показало, что 12 из них содержат антиген Js а. Иными словами, почти все лица Js(b −) оказались Js(a + ), что указывало на аллельные отношения генов Jsa и Jsb.

Из 10 848 американских негров, тестированных Beattie и соавт. [100] с

347

помощью сыворотки анти-Js b, только 34 (0,31 %) были Js(b −). Лиц с фенотипом Js(а +b −) среди европеоидов и монголоидов не обнаружено.

Первое время после открытия антигена Js а, а затем Js b считали, что они представляют собой новую систему, независимую от ранее открытых. Установлено, что антигены Js а и Js b не связаны с системой АВО, Rh-Hr, Р, Lutheran и др. Недоказанной оставалась лишь возможная связь Js а и Js b с системой Kell. Трудность заключалась в том, что антиген Js а в сочетании с антигеном K встречается крайне редко (Js а практически отсутствует у белых, K редко выявляли у негров,) и проследить характер их наследования на примере одной семьи длительное время не представлялось возможным.

Первые данные о том, что Js a и Js b могут относиться к системе Kell, получили Stroup и соавт. [357]. Авторы показали, что клетки Ko, лишенные антигенов K и k, не содержат также Js а и Js b, т. е. являются Js(a −b −). Далее было установлено, что фенотип McLeod и другие Kell-дефицитные фенотипы наряду с подавленной продукцией антигенов Kell характеризуются слабой экспрессией антигенов Js а и Js b, что также послужило основанием считать гены Js а и Js b частью локуса KEL.

Обследование около 4000 доноров негров позволило выявить 6 человек с редким фенотипом K + Js(a + ), а последующие семейные исследования подтвердили, что антигены Js a и Js b контролируются локусом KEL (Morton и соавт. [288]).

Принадлежность к той или иной группе по антигенам Js обусловлена 2 нуклеотидными заменами в экзоне 17 локуса KEL, кодирующими соответствующую аминокислотную последовательность.

По данным Lee и соавт. [240], антиген Js a ассоциирован с замещением С 1910, кодирующим Pro в позиции 597 и замещением G 2019, кодирующим Leu в позиции 633; антиген Js b ассоциирован с замещением T 1910, кодирующим Leu в позиции 633.

Yazdanbakhsh и соавт. [404], используя сайтнаправленный мутагенез, подтвердили, что Js a / Js b-полиморфизм обусловлен заменой С 1910 Т.

Антиген Js а получил индекс ISBT KEL6, антиген Js b – KEL7.

K11 и K17 (Cote и Wka)

Cote (K11)

Guevin и соавт. [186] в 1971 г. и затем в 1976 г. [185] исследовали сыворотку крови француженки из Канады миссис Cote. Сыворотка реагировала с эритроцитами всех фенотипов, за исключением собственных эритроцитов женщины и 2 из 8 ее сибсов. Тот факт, что антитела Cote-сыворотки, как обозначили ее авторы, не взаимодействовали с эритроцитами Ko,указывална принадлежность выявляемого с их помощью антигена к системе Kell. Эритроциты фенотипа McLeod, на которых очень слабо экспрессированы антигены системы Kell, визуально не реагировали с сывороткой Cote, однако были способны адсорбировать эти антитела. Антиген, определяемый сывороткой Cote, получил обозначение

348

K11 и был причислен к категории пара-Kell-антигенов. Лица, не имеющие антигена K11 (фенотип K: −11), встречаются редко. В период открытия и изучения этого антигена, до начала 1980-х годов, было описано всего лишь несколько случаев [185, 195, 223, 318, 335].

Wka (K17)

Антиген Wk a получил свое название по фамилии донора (г-на Weeks), кровь которого была перелита больному и послужила причиной появления антител, обозначенных анти-Wk a. Антиген Wk a встречается редко. По данным Strange и соавт. [356], из 11 076 доноров Оксфорда и Бристоля только 32 человека имели этот антиген. Авторы обратили внимание на определенную связь антигена Wk a с системой Kell, в частности они отметили, что антиген Wk a чаще встречается в комбинации с антигеном k, чем K. Так, в упомянутой рандомизированной выборке из 11 076 доноров частота Wk(a + ) составила 0,3 %. В то же время среди 6956 специально отобранных лиц с фенотипом K +k + частота лиц Wk(a + ) составила 0,1 % (7 человек), что, несомненно, свидетельствует о частичном сцеплении генов Wk a и k. Соотношения генов K, Wk a и k напоминают соотношение генов K, Ula и k. В последнем случае ген Ula подобно гену Wk a чаще наследуется в комбинации с геном k, чем с K. По-видимому, существует не исследованное еще явление более частого сочетания широко распространенных генов по сравнению с сочетанием редких генов. Эти различия могут проявляться при сравнении относительных показателей частоты сочетания генов, например при сравнении частоты лиц K + Wk(a + ) и K −Wk(a + ) с частотой распределения антигенов K, Wk a и k в популяции. Уместно отметить, что среди примерно 1000 доноров с эритроцитами Kp(a + ) не было обнаружено ни одного человека Wk(a + ), что является дополнительным свидетельством связи антигена Wk a с системой Kell.

Окончательное заключение о том, что антиген Wk a принадлежит системе Kell, Strange и соавт. [356] сделали благодаря обследованию членов семей 5 из 7 упомянутых выше лиц K + Wk(a + ). Оказалось, что Wk a всегда передавался по наследству с k и авторы не наблюдали иных рекомбинаций. Таким образом, список редких Kell-антигенов был пополнен еще одним антигеном (Wk a), получившим номер K17.

Аллельная связь Wka и Cote

Некоторое время антиген Cote, обнаруженный Guevin и соавт. [185], и антиген Wk a, описанный Strange и соавт. [356], считались независимыми друг от друга. Антигену Cote, как упоминалось выше, был присвоен номер K11, антигену Wk a – K17, в порядке их регистрации. После того как были найдены лица с фенотипом Wk(a −)Cote + и, наоборот, Wk(a + )Cote −, стало ясно, что указанные антигены являются антитетичными и контролируются четвертой парой аллельных генов системы Kell – Wka и Wkb [335, 356] (если ген Cote именовать как Wkb). Антиген Wk b (K11) встречается почти у 100 % людей, антиген

349

Wk a (K17) – примерно у 0,3 %, поэтому фенотип Wk(a +b −) представляет собой чрезвычайную редкость.

K11 и K17 различаются одной нуклеотидной заменой (T→ C) в экзоне 8 гена

KEL. Т 1025 кодирует Val в позиции 302 – K11; C 1025 – Arg в позиции 302 – K17 (Lee и соавт. [241]). Эта мутация создает дополнительный MscI-участок рестрикции в аллеле K17.

K14 и K24

В 1973 г. Heisto и соавт. [195] и затем в 1976 г. Wallace и соавт. [388] описали часто встречающийся антиген, который получил обозначение K14, поскольку, как показали авторы, имел отношение к системе Kell. Антитела анти-K14 были обнаружены в сыворотке крови жительницы местечка Каюн (штат Луизиана, США), имевшей 7 беременностей, трансфузий не было. Четвертая и пятая беременности закончились искусственным прерыванием, шестая и седьмая – рождением живых доношенных детей. Оба новорожденных имели положительную прямую пробу Кумбса, вызванную K14-антителами. У последнего новорожденного наблюдали анемию и гипербилирубинемию, однако обменного переливания крови не потребовалось. Родители женщины имели фенотип K: −14 и, как указали авторы, не являлись кровными родственниками.

Второй образец анти-K14-антител обнаружили Frank и соавт. [166]. Первоначально эти антитела были названы анти-Dp, но вскоре Sabo и соавт. [336] показали, что анти-Dp и анти-K14 представляют собой одну и ту же специфичность. Женщина, у которой нашли анти-Dp (=K14)-антитела, была жительницей местечка Байу (того же штата). Она также имела беременности (гемотрансфузий не было), однако в отличие от первого пробанда ее родители были двоюродными братом и сестрой. Поскольку женщинам с анти-K14- антителами не производили трансфузий, авторы не могли сделать какого-либо заключения относительно значения этих антител в клинике.

Антиген K24 (Cls), антитетичный антигену K14, обнаружили в 1985 г. Eicher и соавт. [160]. Антитела к этому редкому антигену найдены у белой женщины, жительницы Нового Орлеана (все тот же штат Луизиана). При исследовании ее сыворотки с 60 образцами стандартных эритроцитов, содержащих различные редко встречающиеся антигены Kell, авторы нашли единственный образец, с которым она дала положительную реакцию. Этот образец был K14 −. Два других образца эритроцитов K14 −, взятые для дополнительного исследования, также агглютинировались этой сывороткой. Таким образом, эксперименты убедительно показали, что эритроциты, не содержащие антигена K14, содержат антиген K24, иными словами, K14 и K24 представляют собой пару антитетичных антигенов.

Далее Eicher и соавт. [160] нашли, что антигену K24 свойствен эффект дозы, в частности титр анти-K24-антител с эритроцитами K14 −K24 + (K24 / K24) существенно превышал результаты титрования этих антител с эритроцитами

K14 + K24 + (K14 / K24).

350