Основы проектирования РН Куренков

.pdfТранспортировка РКН "Сатурн-V" от монтажно-испытательного корпуса к стартовому комплексу осуществлялась на специальном транспортёре в вертикальном положении (см. рис. 18.1, справа).

18.2 Выбор количества ступеней РН с учетом зон падения отработавших ракетных блоков

При проектировании новых РН и использовании существующих космодромов необходимо исследовать трассы полёта РБ. Массы топлива ракетных блоков следует выбирать таким образом, чтобы они падали в районы, ранее согласованные с местными органами власти. Иначе приходится нести дополнительные финансовые расходы на отчуждение новых районов падения отработавших РБ.

При проектировании РН, предназначенных для старта с новых создаваемых космодромов, следует учитывать тот факт, что при выводе полезной нагрузки на опорную орбиту двухступенчатыми РН количество районов падения РБ меньше, чем трехступенчатыми. С этой точки зрения оптимальной является двухступенчатая РН (хотя она не оптимальна по стартовой массе). Для двухступенчатой РН необходимо согласовывать лишь районы падения РБ первых ступеней. Желательно, чтобы отработавшие ракетные блоки последних ступеней РН не выводились на опорные орбиты, что приводит к засорению космического пространства, а летели бы по суборбитальной траектории и затапливались в акватории Мирового океана. При использовании такой схемы запуска характеристическую скорость двухступенчатой РН выбирают такой, чтобы она была немного меньше орбитальной скорости. Полезная же нагрузка выводится на опорную орбиту в этом случае за счет собственной двигательной установки.

18.3. Согласование характеристик РН с элементами технических и наземных стартовых комплексов

Структурная схема ракетно-космического комплекса, в которую входит стартовый комплекс, была представлена на рис. 1.1. Рассмотрим подробнее назначение, требования, состав и функционирование РКК на примере создаваемого космодрома

401

«Восточный» и проектируемого СК для РН среднего класса повышенной грузоподъёмности.

18.3.1. Требования к ракетно-космическому комплексу

РКК с РН среднего класса повышенной грузоподъемности должен обеспечивать:

-запуски пилотируемых и грузовых транспортных кораблей нового поколения, модулей орбитальных станций и платформ на низкие орбиты и автоматических КА на орбиты различных высот и наклонений, включая геопереходные и геостационарные орбиты, а также на отлётные траектории к планетам Солнечной системы;

-возможность проведения пусков в любое время года и суток при температуре окружающего воздуха от –40°С до +50°С, влажности до 98% (при температуре +20°С), атмосферном давлении от 620 до 780 мм рт. ст., скорости ветра у поверхности Земли до 20 м/с.

-хранение, приведение и содержание РН в установленных готовностях, техническое обслуживание и сборку ракет космического назначения, подготовку к пуску и пуски РКН;

-безударный выход РН из стартового сооружения и минимизацию газодинамических, в том числе ударно-волновых нагрузок, тепловых и акустических воздействий струй двигателей на СК и его оборудование.

18.3.2. Требования к стартовому комплексу

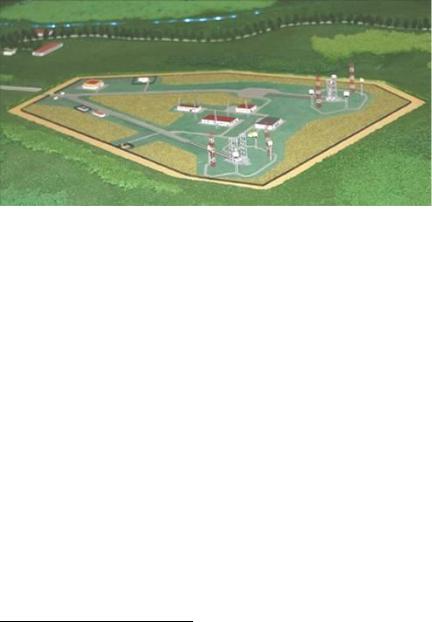

Макет стартового комплекса РН среднего класса повышенной грузоподъемности показан на рис. 18.5. Стартовый комплекс должен содержать командный пункт, хранилища компонентов ракетного топлива и сжатых газов, компрессорные станции, электросеть и др.

Стартовый комплекс должен обеспечивать:

–предстартовую подготовку и пуски РКН с годовой производительностью до 20 пусков (10 пусков на начальном этапе);

–транспортировку РКН на СК и (при необходимости) обратно;

–установку, стоянку, подготовку и запуск РКН;

–трехкратную заправку (со сливом в случае несостоявшегося пуска) РН и ракетных блоков компонентами ракетного топлива;

402

Рис. 18.5. Стартовый комплекс РН среднего класса повышенной грузоподъёмности [66]

–термостатирование РН и космической головной части воздухом высокого и низкого давления с заданными параметрами по температуре, чистоте и влажности;

–автоматическое и ручное (в нештатных ситуациях) управление всеми технологическими операциями;

–посадку в пилотируемый транспортный корабль и экстренную эвакуацию обслуживающего персонала в случае возникновения нештатных ситуаций;

–предстартовые работы с КА различного назначения в составе РКН;

–проведение необходимых работ и снятие РКН со стартового сооружения в случае отмены пуска;

–приём и хранение запасов компонентов ракетного топлива и приём (производство) сжатых газов в расчете на один пуск РКН.

18.3.3. Подготовка ракеты космического назначения на техническом и стартовом комплексах4

Некоторые операции сборки РКН в монтажно-испытательном корпусе и её транспортировки на СК показаны на рис. 18.6.

Процесс подъёма и установки РКН иллюстрируется на рис. 18.7.

4 Компьютерная графика выполнена под руководством проф. А.А.Маркина

403

а |

б |

в |

г |

Рис. 18.6. Процесс сборки ракеты в монтажно-испытательном корпусе и её транспортировки на СК

а |

б |

|

в |

г |

Рис. 18.7. Процесс подъёма, установки ракеты на стартовую позицию и подвода башни обслуживания

404

На рис. 18.8 представлена РКН в готовности к пуску.

Рис. 18.8. РКН в готовности к пуску

18.4. Согласование схем крепления РН с опорными элементами стартовых сооружений

На РН должны быть предусмотрены узлы сопряжения с опорными элементами стартовых сооружений, которые оказывают влияние на её компоновочную схему в части передачи усилий от стартовых опор. На рис. 18.9 показаны три из таких схем. На этих рисунках введены следующие обозначения: 1 - фермы для крепления РН; 2 - опоры РН (в районе нижнего силового кольца); 3 - силовое кольцо РН для крепления боковых блоков; 4 - фермы подвески РН; 5 - фермы крепления РН в районе нижних силовых колец; 6 – центральный блок; 7 – боковые блоки; 8 – стартово-стыковочное устройство; 9 – окна для газовых струй; 10 – опоры регулируемые; 11 – зоны расположения элементов крепления.

Если ракета опирается на хвостовой отсек (см. рис 18.9, а), то он должен быть силовым. Ракета может опираться на специальные опоры 2 в районе нижнего силового кольца. При установке ракеты из ниш пускового стола выдвигаются откидные опорные элементы 1.

405

При подъёме РН нагрузки на опорные элементы снимаются и они поворачиваются, не мешая дальнейшему движению ракеты. Такая схема крепления реализована на РН «Зенит».

а) |

б) |

в) |

|

Рис. 18.9. Схемы крепления РН к опорным элементам стартовых сооружений и сопряжения со стартово-стыковочным устройством

Если ракета «подвешена» на элементы фермы 4 (см. рис 18.9, б), то на уровне этого сечения должны быть установлены силовые кольца 3. Кроме того, ракета может дополнительно крепиться фермами 5 в районе нижних силовых колец. Такая схема крепления реализована на РН типа «Союз». На рис. 18.11 представлена схема системы ферменных конструкций стартового комплекса, предназначенных для крепления РН «Союз» с боковыми блоками, а на рис. 18.11 - модернизированная схема для крепления РН «Союз-2-1в» (без боковых блоков).

406

Рис. 18.10. Схема системы ферменных конструкций СК для РН «Союз»

Если ракета опирается на хвостовые отсеки центрального и боковых блоков одновременно, то должно быть предусмотрено специальное устройство, например стартово-стыковочное (см. схему на рис. 18.9, в). Оно должно иметь окна для газовых струй, регулируемые опоры для установки этого устройства на СК, элементы крепления РН, электропневмогидроразъёмы, элементы проверочного оборудования и др. Стартово-стыковочное устройство может транспортироваться и устанавливаться на стартовый стол отдельно от РН или совместно с РН. В последнем случае РН стыкуется со стартовостыковочным устройством в монтажно-испытательном корпусе и транспортируется совместно с РН.

На рис. 18.12 показана схема сопряжения РН «Энергия» со стар- тово-стыковочным устройством (блоком «Я»).

407

Рис. 18.11. Схема крепления РН «Союз-2-1в» к опорным элементам стартовых сооружений

408

Рис. 18.12. Схема сопряжения РН со стартово-стыковочным устройством

18.5. Согласование характеристик РН с расположением космодрома и азимутами пуска

18.5.1. Влияние широты расположения космодрома и ограничений по азимутам пуска на потребную характеристическую скорость РН

Ограничения по азимутам пуска связаны с опасностью падения ракетных блоков первых ступеней РН в населенные районы, а также на территории других стран. В любом случае необходимо согласовывать районы падения ступеней с федеральными и местными органами управления или с другими странами.

Напомним, что азимут пуска ракет-носителей - это угол на плоскости горизонта в точке старта, отсчитываемый от направления на Север по часовой стрелке до линии пересечения с плоскостью опорной орбиты, на которую выводится полезная нагрузка. Если запуск РН осуществляется не с экваториальных космодромов, то азимуты пуска будут отличаться от углов наклонения плоскостей орбит, на которые выводятся космические аппараты.

409

Например, первый пуск ракеты-носителя «Энергия» был ориентирован на полет по трассе с азимутом пуска 63,5 градуса, обеспечивающем наклонение орбиты выведения 50,7 градуса [47].

Азимут пуска РН (без учета вращения Земли) можно рассчитать по следующей зависимости [22]:

|

cos i |

|

А arcsin |

|

, |

|

||

cos 0 |

|

|

где i – угол наклонения опорной орбиты;

0 - широта точки старта РН (или расположения космодрома).

При проектных расчётах приращений потребной характеристической скорости РН достаточно лишь знать углы наклонения орбит, на которые выводятся полезные нагрузки РН с тех или иных космодромов. На рис. 18.13 представлены значения углов наклонения плоскостей орбит, на которые могут быть выведены КА при запуске РН с космодрома Байконур (слева) и с космодрома Плесецк. С космодрома «Восточный» предполагается осуществлять запуски КА на опорные орбиты с базовыми наклонениями 51,7°, 63°, 72°, 83° и 98°.

Рис. 18.13. Углы наклонения плоскостей орбит КА для космодромов Байконур (слева) и Плесецк (справа)

410