Основы проектирования РН Куренков

.pdfтуации); 5 - аварийный стык на ГО; 6 - узлы разворота створок ГО; 7

– ракетный блок "И"; 8 - разделительный РДТТ; 9 - продольный стык ГО; 10 - решетчатые стабилизаторы САС (при штатном полете прижаты к обтекателю, раскрываются после аварийного отделения уводимой части КГЧ); 11 - поперечный стык КГЧ с РН; 12 - створка ГО.

В штатном режиме полёта сначала уводится РДТТ САС (схема б), затем подаются команды на разделение створок ГО и включение РДТТ разворота створок обтекателя. При определённых углах разворота срабатывают замки крепления створок ГО к переходному отсеку и створки ГО отталкиваются с помощью пружинных толкателей. Если ГО имеют небольшие габариты и массу, то раскрытие створок может происходить с помощью пружинных или пневматических толкателей (на схеме не показаны). Для ГО больших габаритов и массы могут использоваться одновременно и РДТТ разворота створок, и пружинные или пневматические толкатели.

11.4. Схемы с переливом топлива

Для пакетной схемы перспективным считается организация перелива топлива из боковых блоков в центральный блок. Систему перелива топлива можно реализовать путем соединения соответствующих баков специальными магистралями по принципу сообщающихся сосудов и выдавливания жидкости за счет перепада давлений наддува в баках по заданной временной циклограмме.

Достоинством схемы с переливом является потенциальное совершенство ракеты-носителя по критерию минимума массы. В этом случае вторая ступень (после отделения боковых блоков) начинает работу как бы заново, с баками, полностью заполненными топливом.

К недостаткам схемы с переливом топлива можно отнести, вопервых, дополнительный вес конструкции системы перелива и, вовторых, угрозу пожара из-за возможности пролива компонентов топлива на факел пламени двигателя при отделении ракетных блоков.

Если в ракете-носителе имеется четыре или шесть боковых блоков, то целесообразнее в весовом отношении организовать перелив топлива и отделение боковых ракетных блоков по парам по мере вы-

261

работки из них топлива, как это схематично показано на рис. 11.22 (для четырёх боковых блоков).

Рис. 11.22. Схема перелива топлива и отделения ракетных блоков

При этом перелив топлива следует организовать следующим образом. В процессе работы двигателей всех (или части) ракетных блоков топливо переливается из пары боковых блоков, которые будут отделяться первыми, в центральный блок. Одновременно из центрального блока топливо переливается в боковые блоки с работающими двигателями. После выработки топлива из первой пары боковых блоков они отделяются и ракета-носитель начинает работу с оставшимися ракетными блоками, полностью заполненными топливом. Затем топливо начинает переливаться из оставшихся боковых блоков в центральный блок.

После выработки топлива из второй пары боковых блоков они отделяются и ракета-носитель начинает полёт без боковых блоков, но с полными топливными баками центрального блока.

Можно показать, что расчётные формулы для схемы, приведённой на рис. 11.21, равносильны расчётным зависимостям для схемы трёхступенчатой ракеты с последовательным соединением ракетных блоков без перелива топлива. Только в качестве ракетных блоков первой ступени в этом случае следует рассматривать первую пару

262

боковых блоков (которые отделяются первыми), в качестве ракетных блоков второй ступени - вторую пару боковых блоков (которые отделяются вторыми). В качестве ракетного блока третьей ступени следует рассматривать центральный блок.

Контрольные вопросы

1.Приведите методику уточнения компоновочной схемы ракетыносителя (РН) с последовательным соединением ракетных блоков.

2.По каким зависимостям производится проектный расчет центра давления РН с целью уточнения компоновочной схемы?

3.Приведите методику расчета диаметра хвостового отсека для "перемещения" центра давления в центр ракеты по ее длине.

4.Для чего производится наддув баков ракет-носителей?

5.Приведите методику уточнения компоновочной схемы РН с параллельным соединением ракетных блоков.

6.Приведите последовательность уточнения габаритов и мест сопряжения ракетных блоков.

7.Какие схемы с унифицированными ракетными блоками Вы знаете? Расскажите о преимуществах и недостатках.

8.Расскажите о схеме с неразъемными соединениями ракетных блоков и о схеме РН с отдельными блоками горючего и окислителя.

9.Преимущества и недостатки схемы с переливом топлива.

263

12 РАСЧЁТ МАСС ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ КОНСТРУКЦИЙ РАКЕТЫ-НОСИТЕЛЯ

Расчет масс основных элементов конструкции ракеты-носителя производится с разной степенью точности в зависимости от этапа проектирования.

1.Предварительный расчет (первое приближение).

2.Проектировочный расчет (второе приближение).

3.Детальный расчет.

Рассмотрим первые два этапа подробнее.

12.1. Предварительный расчет масс основных элементов конструкции ракеты-носителя

На этом этапе используются статистические данные по относительным массам элементов конструкции ракеты-носителя.

Масса конструкции типового ракетного блока включает следующие составляющие.

1. Масса хвостового отсека Если ракета на старте опирается на корпус хвостового отсека или

силовые потоки от двигателей передаются через корпус хвостового отсека, то масса этого корпуса считается пропорциональной стартовой массе ракеты:

mXОi kXОi m0i , |

(12.1) |

где kXОi 0, 004...0, 006 |

- статистический коэффициент пропорцио- |

нальности; |

|

m0i - начальная масса i-й ступени.

Если корпус хвостового отсека на старте не нагружен (ракета подвешена, например, за верхние переходные отсеки боковых блоков), то массу такого корпуса можно считать по той же зависимости (12.1), но принять коэффициент пропорциональности

kXОi 0, 002...0, 003 .

264

2. Масса двигателя Если предполагается разрабатывать новый двигатель, то в пер-

вом приближении его масса рассчитывается на основе данных по из- делиям-аналогам:

mдв |

дв Rп i |

, |

(12.2) |

|

g0 |

||||

|

|

|

где дв - относительная масса двигателя i-й ступени (отношение веса двигателя к его тяге);

Rпi - сила тяги двигателя i-й ступени в пустоте. |

|

||||||||

Учитывая, что R1п kв R01 |

и R01 g0 m01 n01 , |

|

|||||||

где kв |

- коэффициент высотности двигателя (для двигателей ракет- |

||||||||

ных блоков первых ступеней kв 1,12...1,18 ); |

|

||||||||

R01 - тяга двигателей первой ступени на поверхности Земли; |

|||||||||

n01 - начальная перегрузка первой ступени ( n01 1,15...1,50 ), |

|||||||||

приводим выражение (12.2) к виду |

|

|

|

||||||

m |

|

|

дв kв R01 |

|

дв kв g0m01n01 |

|

|

k m n . |

(12.3) |

|

|

|

дв |

||||||

дв |

|

g0 |

|

g0 |

|

в 01 01 |

|

||

|

|

|

|

|

|

|

|

||

Аналогично рассчитываются массы двигателей других ракетных блоков с учётом того, что на двигателях, запускаемых в пустоте, коэффициент высотности не учитывается.

В массу двигателя входят массы рулевых двигателей. В первом приближении их массу можно определить по статистической зависи-

моости mдврул kрул mдв , где kрул 0,05...0,15 .

3. Массы окислителя и горючего считаются известными из расчётов масс и объёмов компонентов топлива (см. раздел 7, формулы (9.9) и (9.10)). Напомним, что эти массы рассчитываются по следующим зависимостям:

1 |

|

|

|

||

mГ mТ |

|

; |

mОк mТ |

|

. |

1 |

1 |

||||

4. Масса конструкции топливных отсеков Масса конструкции топливных отсеков считается пропорцио-

нальной массе топлива:

mТОi kТО mТ i , |

(12.4) |

265

где mТ i - масса топлива i-го ракетного блока;

kТО 0,04...0,06 - коэффициент пропорциональности, который

назначается по статистике.

Существуют и другие зависимости для расчёта масс конструкции топливных отсеков, основанные на статистических характеристиках их конструкционного совершенства (9.11) – (9.13):

m |

|

ТО i |

|

ТО1 |

ср i |

; |

|

|

|

||||

ТО i |

|

WТО i |

|

WТО i |

|

|

|

|

|

|

|||

mТО i ТО 2 mТ i ; |

|

|

||||

mТО i mТ i .ТО3

5. Масса конструкции приборного отсека считается пропорциональной начальной массе ракеты-носителя m01 и максимальному

значению перегрузки nxmax1 , которое, как правило, имеет место в конце работы первой ступени:

m |

k |

КПО |

m nmax , |

(12.5) |

КПО |

|

01 x1 |

|

где kКПО 0,0005...0,0007 - коэффициент пропорциональности, ко-

торый назначается также по статистике.

Выразим максимальное значение перегрузки через известные проектные характеристики:

nmax |

R |

|

k |

R |

|

kв |

m01 |

g0 |

n01 |

|

kв |

m01 n01 |

k |

|

|

|

, (12.6) |

|

|

1п |

|

в 01 |

|

|

|

|

|

|

|

n |

z |

||||||

x1 |

g0 |

m01k |

|

g0 m01k |

|

|

g0 m01k |

|

|

m01k |

|

в |

01 |

1 |

|

|||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

где m01k - конечная масса первой ступени; m01 - начальная масса первой ступени;

z1 - число Циолковского первой ступени.

В первом приближении можно принять следующие значения проектных характеристик: kв 1,15 ; n01 1,5 . Число Циолковского можно определить, зная начальную массу ступени и массу топлива первой ступени ( z1 m01  m01 mT1 ).

m01 mT1 ).

266

Подставляя (12.6) в (12.5), получим

mКПО kКПО m01 kв n01 z1 . |

(12.7) |

Если ПО располагается на РБ второй ступени, то можно получить

mКПО kКПО m02 n02 z 2 .

6. Масса приборов системы управления (для ракетного блока последней ступени ракеты-носителя) считается пропорциональной начальной массе этой ступени:

mСУ i kСУ i m0i , |

(12.8) |

где kСУ i 0,002...0,006 - коэффициент пропорциональности.

Можно также получить статистические зависимости и для расчёта масс других элементов конструкций ракет-носителей (межступенчатых отсеков, переходного отсека, головного обтекателя и др.).

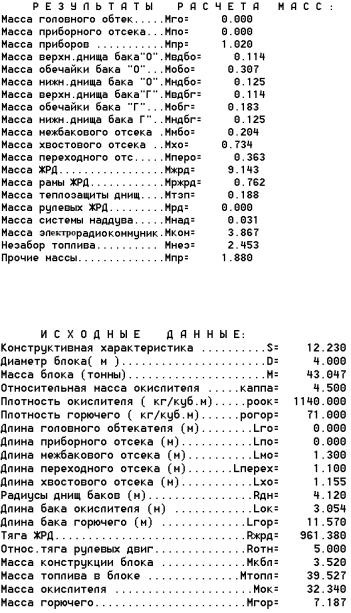

В учебных проектах предварительный расчёт масс элементов РН может проводиться с помощью программы UMRMK.EXE, разработанной на кафедре летательных аппаратов СГАУ Л.П.Юмашевым в 90-х годах 20-го века. Исходные данные по геометрическим характеристикам должны браться с компоновочной схемы. Протокол расчета для одного из проектов трёхступенчатой РН представлен ниже.

Ракетный блок первой ступени:

267

Расчетная конструктивная характеристика: S расч = 7.98.

Ракетный блок второй ступени:

268

Расчетная конструктивная характеристика: S расч = 12.19.

Ракетный блок третьей ступени:

269

Расчетная конструктивная характеристика: S расч = 9.45.

12.2 Предварительная массовая сводка

По результатам предварительного расчёта масс основных элементов конструкции ракеты-носителя составляется предварительная массовая сводка (в некоторой литературе - весовая сводка), которая выдается смежным подразделениям проектной организации перед началом этапа «Разработка эскизного проекта». Такая сводка приведена в табл. 12.1 для одной из баллистических ракет, созданных для пуска с подводных лодок [14].

Компоновочная схема этой ракеты показана на рис. 12.1. На рисунке показаны следующие позиции: 1 – головная часть; 2 – приборный отсек; 3 - переходный отсек; 4, 5 – баки окислителя и горючего второй ступени; 6 – хвостовой отсек второй ступени; 7 – переходный отсек; 8, 9 – баки окислителя и горючего первой ступени; 10 – хвостовой отсек первой ступени. Длина ракеты составляет 19,8 м.

270