Основы проектирования РН Куренков

.pdf

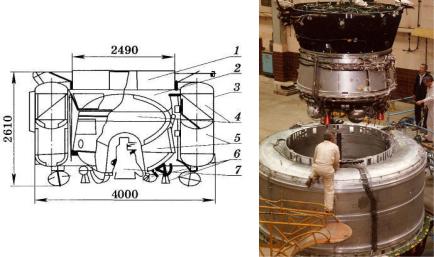

На рис. 16.6 слева показана компоновочная схема блока «ДМ», а справа – фотография этого блока без среднего и нижнего переходников. Особенность компоновочной схемы блока обусловлена формами баков и схемами передачи усилий. Форма бака окислителя в виде сферы выбиралась по соображениям минимальной поверхности испарения жидкого кислорода во время длительных перелётов. Ещё для уменьшения испарения жидкий кислород на блоке «Д» переохлаждался до температуры минус 200 °С. Бак горючего имеет форму тора.

Рис. 16.6. Компоновочный чертеж разгонного блока ДМ

Во время работы нижних ступеней РН нагрузка на РБ передаётся через нижний и средний переходные отсеки на верхний силовой шпангоут разгонного блока. Топливные баки и двигатель подвешены на верхнем силовом шпангоуте блока с помощью верхнего переходника и ферменных конструкций. После отделения разгонного блока и

351

включения его двигателей эти элементы конструкций начинают воспринимать сжимающие нагрузки, вскоре осуществляется сброс нижнего и среднего переходных отсеков.

Нагрузка от силового шпангоута разгонного блока к полезной нагрузке передаётся через ферменную конструкцию (адаптер). Приборный контейнер (или приборный отсек в форме тора) установлен над баком окислителя и крепится на элементах ферменных конструкций.

Головной обтекатель (на рисунке не показан) устанавливается на верхнем шпангоуте среднего переходного отсека разгонного блока.

Имеется проект РБ «Флагман», который, по сути дела, является двухступенчатым разгонным блоком, составленным из блоков «ДМ» и «Фрегат» [100].

Разгонные блоки «Бриз-КМ» и «Бриз-М»

Разгонный блок «Бриз-КМ» используется в качестве третьей ступени конверсионной РН легкого класса «Рокот» [98]. Твёрдотельная модель блока в разрезе показана на рис. 16.7 слева. Справа на рисунке представлена фотография блока (в перевёрнутом состоянии).

Рис. 16.7. Разгонный блок «Бриз-КМ»

Начальная масса блока составляет 6.475 т, масса топлива (АТ+НДМГ) до 5.055 т. Сила тяги маршевого двигателя (С5.98) составляет 20 kH, двигателей коррекции - по 400 Н (4 шт.), двигателей ориентации и стабилизации - по 13 Н (12 шт.).

352

Разгонный блок «Бриз-М» предназначен для РН «Протон-М» и «Ангара». Применение блока в составе РН «Протон-М» позволяет увеличить массу полезной нагрузки, выводимой на геостационарную орбиту, до 3,7 т, а на переходную орбиту – до 6 т и более.

Компоновочная схема блока «Бриз-М» представлена на рис. 16.8 слева [39, 41]. На этой схеме введены следующие обозначения: 1- приборный отсек; 2 - центральный блок; 3- сбрасываемый дополнительный блок баков; 4 - бак окислителя (азотный тетраксид); 5 - бак горючего (НДМГ); 6 - рулевые двигатели; 7 - маршевый двигатель 14Д30. Фотография разгонного блока «Бриз-М» (в процессе сборки) показана на рис. 16.8 справа [98]. Основное отличие этого блока заключается в том, что центральная его часть представляет собой разгонный блок «Бриз-КМ», а по его внешнему периметру установлены дополнительные кольцевые топливные баки, которые отделяются (сбрасываются) после выработки топлива из них. Этим достигается большая эффективность разгонного блока по массе выводимой нагрузки.

Рис. 16.8. Разгонный блок «Бриз-М»

Разгонные блоки «КВРБ» («12КРБ»), «КВТК»

353

Компоненты топлива в этих блоках - жидкий кислород и жидкий водород. Блок «КВРБ» планировался для РН типа «Протон» и представлен на рис. 16.9 слева. Он разработан и изготовлен в ГКНПЦ им. М.В.Хруничева для индийской РН GSLV под индексом «12КРБ» [98]. В составе ракеты GSLV этот блок обеспечивает выведение на геопереходную орбиту КА массой до 2,5 тонн с индийского космодрома Шрихарикота-Шар. Начальная масса блока – 15,1 т, масса топлива - 12,6 т, сила тяги двигателя - 73,5 kH. Маршевый двигатель КВД1 разработан конструкторским бюро химического машиностроения им. А.М.Исаева [99].

Рис. 16.9. Разгонные блоки «КВРБ», «КВТК» и «Центавр»

На рис. 16.9 в середине показана схема разрабатываемого разгонного «КВТК», который предназначен для РН «Ангара-5» [98]. Этот блок создаётся с использованием заделов и технологий, наработанных при создании блока «12КРБ». Характеристики этого блока следующие: начальная масса - 23,53 т, запас топлива - 19,6 т, конеч-

354

ная масса - 3,3 т, масса ПН – 4,5 т при выводе на ГСО и 7,5 т - на ГПО. Конструктивная характеристика этого блока составляет 7,13.

ГКНПЦ им. М.В.Хруничева на базе «КВТК» разрабатывает семейство разгонных блоков («КВСК», «КВТК-А7», «КВТК2-А7В» и «КВТК2Б-А7В»), которые планируется использовать для различных модификаций РН «Ангара» [98].

Выше были рассмотрены отечественные разгонные блоки. Следует отметить, что существует много зарубежных разгонных блоков. В качестве примера на рис. 16.9 справа представлена фотография разгонного блока «Центавр» (США), который в различных модификациях использовался в составе лёгких и тяжёлых РН «Атлас II», «Титан-4», в настоящее время используется на РН «Атлас-5» и в видоизменённом виде на РН «Дельта-4». Центавр использует также криогенные компоненты топлива жидкий кислород и жидкий водород. В качестве двигателя используется один или два ЖРД RL10A-4-2 разработки Рокетдайн с тягой 99,2 кН.

16.2. Двухступенчатые и апогейные разгонные блоки

Двухступенчатые и апогейные разгонные блоки могут использоваться с целью повышения весовой эффективности некоторых транспортных операций в космосе. Например, в случае вывода спутника на геостационарную орбиту первый разгонный блок может выводить КА на геопереходную орбиту, а второй, после отделения первого РБ – осуществлять поворот плоскости орбиты и выводить спутник на стационарную орбиту. На рис. 6.10 представлена схема двухступенчатого разгонного блока «Флагман», который составлен из РБ «ДМ» и РБ «Фрегат».

Рис. 16.10. Разгонный блок «ДМ» с апогейным блоком (Фрегат)

355

Недостатком двухступенчатых разгонных блоков является необходимость разработки двух разгонных блоков вместо одного.

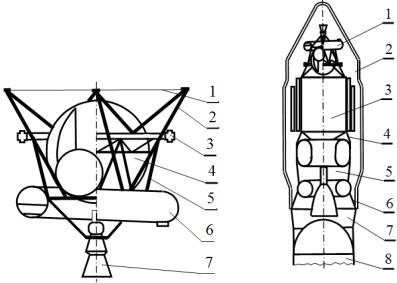

Апогейные блоки также представляют собой разновидность разгонных блоков и названы так потому, что используются в паре с основным разгонным блоком и крепятся к полезной нагрузке независимо от основного разгонного блока. Компоновочные схемы апогейного блока и космической головной части с разгонным и апогейным блоками для вывода КА «Ямал» на геостационарную орбиту представлены на рис. 16.11 [34].

Основные характеристики |

|

|

Тяга, кгс |

|

300 |

Удельный импульс, м/с |

3100-3270 |

|

Число включений |

|

до 7 |

Допустимое время полета, сут. |

до 10 |

|

1 |

- плоскость стыка с КА; |

1 |

-апогейный блок; |

2 |

- переходная ферма; |

2 |

-головной обтекатель; |

3 - органы управления; |

3 |

- КА "Ямал"; |

|

4 |

- бак окислителя; |

4 |

- ферма установки КА; |

5 |

- межбаковая ферма; |

5 |

- разгонный блок ЛМ» |

6 - бак горючего; |

6 |

-опорный отсек; |

|

7 |

– двигатель |

7 |

- переходный отсек; |

|

|

8 |

- ракетный блок «И» |

Рис. 16.11. Апогейный блок и космическая головная часть [34]

356

Использование двухступенчатых и апогейных блоков как отдельных составных частей средств комплекса выведения полезных нагрузок на высокие орбиты оправдано тем, что масса выводимой полезной нагрузки не включает в себя массу полупустого РБ.

16.3 Методика выбора характеристик разгонного блока при модернизации ракеты-носителя

Вслучае разработки нового проекта, в котором предусматривается космический разгонный блок, ракета-носитель, как правило, проектируется целиком, и масса космического разгонного блока (блока выведения) оптимизируется в составе ракеты.

Вслучае же модернизации существующей ракеты путем установки на ней блоков выведения (рис. 16.12) неизвестной является лишь масса блока выведения.

Рис. 16.12 Варианты установки разрабатываемых блоков выведения на модернизируемых РН

Пусть поставлена задача разработать блок выведения с такими характеристиками, которые позволили бы вывести полезную нагрузку максимальной массы на заданную орбиту. При этом масса космической головной части, включающей переходник, головной обтекатель и полезную нагрузку, не должна превышать массу, на которую рассчитаны ракетные блоки всех ступеней модернизируемой РН.

357

Задача решается методом последовательных приближений. Ниже приведены методика и алгоритм решения поставленной задачи. Методика и алгоритм иллюстрируются примером модернизации двухступенчатой ракеты.

1. Задаётся масса космической головной части без головного обтекателя ( mПН ). Напомним, что головной обтекатель в расчетах сле-

дует отнести к последней, в данном случае ко второй ступени ракеты. В этом случае расчет будет производиться с некоторым запасом по массе или характеристической скорости, так как согласно статистическим данным головной обтекатель сбрасывается на участке работы второй ступени (примерно в средней части временного интервала работы этой ступени).

Пусть, например, рассматривается РН со следующими характеристиками масс: масса РБ первой и второй ступеней и переходного

отсека mБ1 mБ 2 mПер = 99,52 т, масса топлива РБ первой и второй ступеней соответственно mT 1 = 78,9 т и mT 2 = 12,8 т, масса головного обтекателя mГО = 0,6 т. Известны также удельные импульсы двигателей РБ первой и второй ступеней соответственно w1 и w2 .

Задаётся масса полезной нагрузки mПН = 2,1 т.

2.Рассчитывается потребная характеристическая скорость. Пусть Vxпот р = 9925 м/с.

3.Рассчитываются конструктивные характеристики ракетных блоков модернизируемой двухступенчатой ракеты по формуле

S |

|

mБ |

|

|

mK mТ |

. |

||

|

|

m |

|

|

||||

|

m |

Б |

T |

|

m |

K |

||

|

|

|

|

|

||||

Пусть S1 =14,8 и S2 =7,95 (с учетом массы ГО).

4.Задаётся значение конструктивной характеристики разгонного

блока по данным статистики. Пусть S3 = 6,0 (примерно как у блока выведения «Фрегат»).

5.Рассчитываются характеристики xi - отношение массы топлива ракетных блоков mT i к массе полезной нагрузки mПН :

358

x |

mT1 |

|

78,9 |

37,57 ; x |

|

|

mT 2 |

|

12,8 |

6,10 . |

|

|

2 |

|

|

||||||

1 |

mПН |

2,1 |

|

|

mПН |

2,1 |

|

|||

|

|

|

|

|

||||||

Масса топлива разгонного блока mТ 3 пока неизвестна. Она будет найдена после определения параметра x3 .

6. Составляется функция ограничений типа (8.37), в которой не-

известным является параметр x3 |

(остальные параметры известны): |

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

xi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

si |

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

q x V |

потр w ln |

|

|

|

|

i 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||

|

|

3 |

|

|

|

x |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

xi |

|

x1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

si |

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

s 1 |

xi |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

s 1 |

x3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i 2 |

|

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||

w2 ln |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

w3 ln |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

0 |

. (16.1) |

|||||||||||||

|

|

|

|

3 |

|

|

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

s3 |

|

|

x x |

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||

|

|

|

|

1 s 1 xi x2 |

|

|

|

|

|

|

|

|

s3 |

3 |

|

3 |

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

i 2 |

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

7. Составляются ограничения по числам Циолковского: |

|

|

|

||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

3 |

|

|

|

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

|

si |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

s3 |

|

|

|

|

|

|

|

|

||||

|

1 |

|

|

|

|

|

|

xi |

|

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

xi |

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

x3 |

|

|

||||||||||||||||

|

s |

i |

1 |

|

|

|

|

|

s 1 |

|

|

|

|

s |

|

1 |

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||||

|

|

i 1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

1 ; |

|

|

|

|

i 2 |

i |

|

|

|

|

|

|

1 ; |

|

|

|

|

|

3 |

|

|

|

|

|

1 . |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||

|

|

3 |

|

s |

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

3 |

|

s |

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

1 |

|

s3 x3 |

|

|

|

x3 |

||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||||||||||||

1 |

|

|

|

i |

|

i |

|

|

x |

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

i |

i |

|

|

x |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||

s 1 |

|

|

|

s 1 |

|

2 |

|

|

s3 |

1 |

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

1 |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||||||||||||||||||||||||

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||

|

|

i 1 |

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

i 2 |

|

i |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|||||

8. В выражении (16.1) вместо неравенства ставится знак равенства. С помощью какой-либо компьютерной математической систе-

мы, например Mathcad, строится график функции ограничений q x3 в зависимости от изменения параметра x3 . Такой график для нашего примера, обозначенный через q1 x3 , представлен на рис. 16.13 пунк-

тирной линией. На этом графике размерность по оси ординат соответствует размерности скорости, то есть м/с. Значения по оси абсцисс - безразмерные.

9. Проводится анализ полученных результатов. В нашем примере результаты анализа следующие:

359

а) вариант модернизируемой ракеты-носителя с массой полезной нагрузки mПН = 2,1 тонн не позволяет обеспечить потребную харак-

теристическую скорость (дефицит скорости составляет примерно

270 м/с);

б) достижение потребной характеристической скорости возможно либо при уменьшении массы полезной нагрузки, либо при использовании топлива и двигателей на блоке выведения с более высоким удельным импульсом.

Рис. 16.13. Графики функций ограничений

10. Если топливо не меняется, то масса полезной нагрузки уменьшается и расчеты повторяются при новых исходных данных.

Если располагаемая характеристическая скорость ракетыносителя меньше (немного) потребной ( q x3 0 ), то масса полезной

нагрузки опять уменьшается и расчеты повторяются.

Если располагаемая характеристическая скорость ракетыносителя больше или равна потребной ( q x3 0 ), то расчет прекращают (условие по функции ограничений выполнено).

360