- •Клиническая Анестезиология

- •Раздел IV

- •1. Частота сердечных сокращений

- •2. Ударный объем

- •1. Функциональные кривыeжелудочка

- •2. Оценка систолической функции

- •3. Оценка диастол ической функции

- •2. Факторы, определяющие величину коронарного кровотока

- •2. Выбор анестетиков и вспомогательных средств:

- •1. Общие принципы

- •2. Премедикация

- •1. Митральный стеноз Общие сведения

- •2. Митральная недостаточность Общие сведения

- •3. Пролапс митрального клапана Общие сведения

- •4. Аортальный стеноз Общие сведения

- •5. Гипертрофическая кардиомиопатия Общие сведения

- •6. Аортальная недостаточность Общие сведения

- •7.Трикуспидалвная недостаточность Общие сведения

- •1. Обструктивные поражения

- •2. Простые шунты

- •3. Сложные шунты

- •1 Частота импульсов автоматически изменяется в зависимости от потребности в сердечном выбросе.— Примеч. Пер.

- •21 Анестезия в сердечнососудистой хирургии

- •1. Преиндукционный период Премедикация

- •2. Индукция анестезии

- •3. Предперфузионный период

- •4. Перфузионный период Начало ик

- •5. Завершение ик

- •6. Постперфузионный период

- •7. Послеоперационный период

- •1. Тампонада сердца Общие сведения

- •2. Констриктивный перикардит Общие сведения

- •22 Физиология дыхания и анестезия

- •1. Аэробный метаболизм

- •2. Анаэробный метаболизм

- •3. Влияние анестезии на клеточный метаболизм

- •1. Грудная клетка и дыхательная мускулатура

- •2. Трахеобронхиальное дерево

- •3. Кровообращение и лимфоток в легких

- •4. Иннервация

- •3. Неэластическое сопротивление

- •4. Работа дыхания

- •5. Влияние анестезии на механику дыхания

- •1. Вентиляция

- •2. Легочный kpobotok

- •3. Шунты

- •4. Влияние анестезии на газообмен

- •1. Кислород

- •2. Углекислый газ

- •1. Кислород

- •2. Углекислый газ

- •2. Центральные рецепторы

- •3. Периферические рецепторы Периферические хеморецепторы

- •4. Влияние анестезии на регуляцию дыхания

- •23 Анестезия при сопутствующих заболеваниях легких

- •24 Анестезия

- •1. Опухоли

- •2. Легочные инфекции

- •3. Бронхоэктазы

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период Подготовка

- •3. Послеоперационный период Общие принципы

- •1. Предоперационный период

- •2. Интраоперационный период Мониторинг

- •3. Послеоперационный период

- •25 Нейрофизиология и анестезия

- •1. Церебральное перфузионное давление

- •2. Ауторегуляция мозгового кровообращения

- •3. Внешние факторы

- •1. Испаряемые анестетики Метаболизм мозга

- •2. Закись азота

- •1.Для индукции анестезии

- •2. Вспомогательные средства

- •4. Вазодилататоры

- •5. Миорелаксанты

- •26 Анестезия в нейрохирургии

- •28 Нарушения водно-электролитного обмена

- •2. Предсердный натрийуретический пептид

- •29 Инфузионно-трансфузионная терапия

- •1.Гемолитические реакции

- •2. Негемолитические иммунные реакции

- •30 Кислотно-основное состояние

- •31 Физиология почки и анестезия

- •1. Антагонисты альдостерона (Спиронолактон)

- •2. Неконкурентные

- •32 Анестезия при сопутствующих заболеваниях почек

- •33 Анестезия

- •199034, Санкт-Петербург, 9 линия, 12

1. Функциональные кривыeжелудочка

Графическое отображение зависимости величины сердечного выброса или ударного объема от предна-грузки позволяет оценить характер патологического состояния и эффекты медикаментозной терапии. Нормальные функциональные кривые для правого и левого желудочка представлены на рис. 19-8.

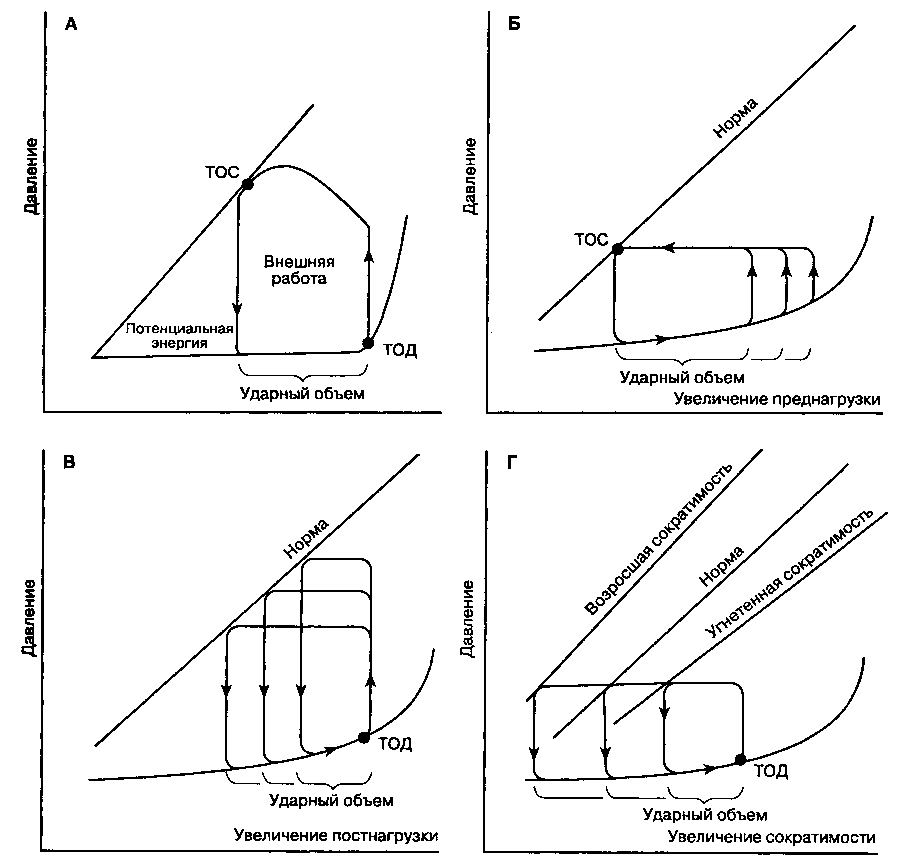

Диаграммы "давление-объем" желудочка еще более полезны, потому что они описывают сократимость независимо от величин пред- и постнагрузки. На такой диаграмме определяются две точки: точка окончания систолы (TOC) и точка окончания диастолы (ТОД) (рис. 19-9). Первая отражает систолическую функцию, вторая в большей степени отражает диастолическую функцию. При любом состоянии сократимости все возможные TOC располагаются на одной линии: это значит, что величина соотношения между конечно-систолическим объемом и конечно-систолическим давлением постоянна.

2. Оценка систолической функции

Рис. 19-8. Функциональные кривые для левого и правого желудочков

Изменение внутрижелудочкового давления в течение систолы (dP/dt) определяется первой производной на кривой желудочкового давления и часто используется в качестве показателя сократимости. Сократимость прямо пропорциональна величине dP/dt, но для безошибочного измерения этой вели-

чины требуется установить в желудочек высокоточный катетер. Формы кривых артериального давления искажены из-за влияния свойств сосудистого русла, тем не менее начальная скорость повышения давления (наклон кривой) все же может быть использована для приблизительной оценки; чем ближе к желудочку расположен артериальный катетер, тем точнее будет экстраполяция. Применимость показателя dP/dt ограничена еще и тем, что на его значение влияют преднагрузка, постнагрузка и ЧСС. Различные корректировочные коэффициенты лишь отчасти компенсируют эффекты данных факторов на dP/dt.

Фракция выброса

Фракция выброса желудочка — часть конечно-диастолического объема, изгоняемая из желудочка во время систолы,— наиболее часто используемый в клинике показатель систолической функции. Фракцию выброса (ФВ) рассчитывают с помощью следующего уравнения:

ФВ = (КДО-КСО)/КДО,

где КДО — конечно-диастолический объем; KCO — конечно-систолический объем. В норме ФВ составляет приблизительно 0,67 ± 0,08. ФВ измеряют в предоперационном периоде с помощью катетеризации сердца, изотопной сцинтиграфии, трансторакальной или чреспищеводной ЭхоКГ. ФВ правого желудочка можно измерить, установив катетер с малоинерционными термисторами в легочную артерию. К сожалению, если ЛСС возрастает, снижение ФВ правого желудочка в большей степени отражает величину постнагрузки, нежели сократимость.

3. Оценка диастол ической функции

Диастолическую функцию левого желудочка в клинике определяют методом допплер-ЭхоКГ. Измеряют максимальную скорость кровотока через митральный клапан во время двух фаз диастолы: раннего диастолического наполнения и пред-сердной систолы. В норме большая часть крови поступает в левый желудочек в фазу раннего диастолического наполнения, а при диастолической дисфункции — во время систолы предсердий.

Большой круг кровообращения

Сосуды большого круга кровообращения функционально (и морфологически) подразделяют на артерии, артериолы, капилляры и вены. Артерии —

это крупные сосуды высокого давления, доставляющие кровь к различным органам. Артериолы — это мелкие сосуды, доставляющие кровь к капиллярам и регулирующие кровоток в них. Капилляры — это тонкостенные сосуды, в которых происходит обмен питательными веществами между кровью и тканями (гл. 28). По венам кровь возвращается из капилляров к сердцу.

Распределение ОЦК в системе кровообращения показано в таблице 19-4. Основная часть О ЦК находится в большом круге кровообращения, главным об-

разом в венах. Возможность изменения тонуса позволяет венам большого круга кровообращения иг-ратьроль депо крови. При значительной потере крови или жидкости активируется симпатическая нервная система, вследствие чего увеличивается тонус вен, просвет их уменьшается и кровь перемещается в другие отделы системы кровообращения. При увеличении ОЦК, наоборот, развивается компенсаторная венодилатация. Симпатическая регуляция венозного тонуса является важным фактором, влияющим на величину венозного возврата

Рис. 19-9. Желудочек: диаграммы "давление-объем". А. Одиночное сокращение желудочка. Обратите внимание, что ударный объем соответствует изменению объема по оси X (разница между конечно-диастолическим и конечно-систолическим объемами). Площадь внутри ограниченной области представляет внешнюю работу, выполненную желудочком. Б. Увеличение пред нагрузки, сократимость и постнагрузка не изменяются. В. Увеличение постнагрузки, сократимость и преднагрузка не изменяются. Г. Увеличение сократимости, преднагрузка и постнагрузка не изменяются. TOC — точка окончания систолы, ТОД — точка окончания диастолы

|

ТАБЛИЦА 19-4. Распределение ОЦК

| |

|

Сердце

|

7%

|

|

Малый круг кровообращения

|

9%

|

|

Большой круг кровообращения Артерии

|

15%

|

|

Капилляры

|

5%

|

|

Вены

|

64%

|

к сердцу. Индукция анестезии приводит к утрате венозного тонуса, и это — одна из причин возникновения интраоперационной гипотонии.

Кровоток в сосудистом русле изменяется под влиянием местных и метаболических механизмов регуляции, эндотелиальных факторов, эффектов вегетативной нервной системы и циркулирующих гормонов.

Ауторегуляция

Ha регионарном уровне (ткань, орган) кровоток в большинстве случаев регулируется посредством изменения тонуса артериол (ауторегуляция). Ap-териолы расширяются при снижении перфузионно-го давления или увеличении потребности тканей в кислороде и питательных веществах. Наоборот, при повышении перфузионного давления или уменьшении потребности тканей в кислороде и питательных веществах артериолы сужаются. Ауторегуляция, по-видимому, обусловлена реакцией гладких мышц сосудов на растяжение, а также накоплением сосудорасширяющих продуктов метаболизма (K", H+, CO2, аденозин, лактат).

Эндотелиапьные факторы

Эндотелий сосудов обладает метаболической активностью: он способен вырабатывать или модифицировать вещества, которые прямо или опосредованно регулируют артериальное давление и кровоток. В их число входят вазодилата-торы (оксид азота [NO], простациклин [PGI2]), вазоконстрикторы, антикоагулянты (тромбомо-дулин, протеин С), фибринолитики (тканевый активатор плазминогена), а также факторы, ингибирующие агрегацию тромбоцитов (NO и PGI2). NO синтезируется из аргинина синтетазой оксида азота. NO является мощным вазодилата-тором и может выделяться тонически (глава 13). NO связывает гуанилатциклазу, что приводит к увеличению уровня цГМФ и вазодилатации. Эндотелиальные вазоконстрикторы — эндотели-ны — высвобождаются под воздействием тромбина и адреналина.

Вегетативная регуляция кровообращения

В вегетативной регуляции кровообращения доминирующая роль принадлежит симпатической нервной системе. Симпатические волокна отходят от всех грудных и двух первых поясничных сегментов спинного мозга; в составе вегетативных или спинномозговых нервов они достигают кровеносных сосудов и иннервируют все отделы сосудистой системы, за исключением капилляров. Их главная функция состоит в регуляции тонуса сосудов. Изменение тонуса артерий позволяет регулировать артериальное давление, а также перераспределять кровоток к различным органам. Изменение тонуса вен влияет на венозный возврат к сердцу.

Симпатическая иннервация сосудистой системы обеспечивается вазоконстрикторными и ва-зодилататорными волокнами. Для сосудов большинства органов и тканей доминирующая физиологическая роль принадлежит симпатическим вазоконстрикторным волокнам. Опосредованная через агадренорецепторы, она оказывает сильное воздействие на кровоток в скелетных мышцах, почках, кишечнике и коже; в головном мозге и сердце ее эффект проявляется значительно слабее. Симпатическая вазодилатация опосре-дуется через (32-адренорецепторы. Наиболее яркий пример симпатической вазодилатации — увеличение кровотока в скелетных мышцах при физической нагрузке. Вазодепрессорный (вазо-вагальный) обморок, возникающий при сильном эмоциональном напряжении, обусловлен активацией симпатических и парасимпатических сосудорасширяющих волокон.

Сосудистый тонус и вегетативные влияния на сердце регулируются вазомоторными центрами ретикулярной формации в продолговатом мозге и нижних отделах моста. Идентифицированы отдельные зоны, ответственные за вазоконстрик-цию и вазодилатацию. Вазоконстрикция опосре-дуется через переднелатеральные области нижних отделов моста и верхних отделов продолговатого мозга. От расположенных здесь адренергических нейронов отходят проекционные волокна к латеральным промежуточным столбам спинного мозга (гл. 18). Кроме того, нейроны вазоконстрикторных зон регулируют секрецию катехоламинов в надпочечниках, а также стимулируют автоматизм и сократимость сердца. Вазодилатирующие зоны в нижних отделах продолговатого мозга также представлены адренергическими нейронами. От них отходят проекционные ингибирующие волокна к вазоконстрикторным областям. Вазомо-

торная реакция модулируется импульсами из всех отделов ЦНС, включая гипоталамус, кору головного мозга и невазомоторные зоны ствола мозга. Некоторые участки в заднелатеральных отделах продолговатого мозга, получающие импульсы от блуждающего и языкоглоточного нервов, играют важную роль в осуществлении многих рефлекторных реакций системы кровообращения. В норме симпатический отдел BHC постоянно поддерживает в сосудистой системе вазоконстрикторный тонус. Его утрата при индукции анестезии или сим-патэктомии часто является одной из причин возникновения интраоперационной гипотонии.

Артериальное давление

В крупных артериях большого круга кровообращения кровоток пульсирующий, что обусловлено циклической активностью сердца. Когда кровь достигает капилляров, поток становится постоянным (ламинарным). В крупных артериях большого круга кровообращения среднее давление составляет приблизительно 95 мм рт. ст., в крупных венах оно близко к нулю. Максимальное падение давления (примерно на 50 %) происходит в артериолах, которые обеспечивают большую часть общего периферического сосудистого сопротивления.

Среднее артериальное давление (АДср) пропорционально произведению ОПСС и CB. Это соотношение аналогично закону Ома, но в приложении к кровообращению:

АДср - ЦВД ~ ОПСС х CB.

В норме ЦВД пренебрежимо мало по сравнению с АДср, поэтому обычно его исключают из расчетов. Из приведенного отношения видно, что артериальная гипотония обусловлена снижением ОПСС и/или CB. Для поддержания АД на необходимом уровне снижение одного параметра нужно компенсировать увеличением другого. АДср измеряют путем интегрирования кривой артериального давления. Ориентировочно АДср оценивают с помощью следующей формулы:

АДср = АДд + пульсовое давление/3,

где пульсовое давление — это разница между АДсист и АДд. Артериальное пульсовое давление прямо пропорционально ударному объему и обратно пропорционально растяжимости артериального дерева. Таким образом, снижение пульсового давления может быть обусловлено уменьшением ударного объема и/или увеличением

Ъпсс.

Распространение артериальной пульсовой волны от крупных артерий к периферическим происходит быстрее линейной скорости кровотока. Так, скорость распространения пульсовой волны в 15 раз превышает скорость кровотока в аорте. Кроме того, отражение распространяющейся волны от стенок артерий вызывает увеличение пульсового давления, пока пульсовая волна не демпфируется полностью в очень мелких артериях (глава 6).

Регуляция артериального давления

Артериальное давление регулируется краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными приспо-собительными реакциями, осуществляющимися сложными нервными, гуморальными и почечными механизмами.

А. Краткосрочная регуляция. Немедленные реакции, обеспечивающие непрерывную регуляцию АД, опосредованы главным образом рефлексами вегетативной нервной системы. Изменения АД воспринимаются как в ЦНС (гипоталамус и ствол мозга), так и на периферии специализированными сенсорами (барорецепторами). Снижение АД повышает симпатический тонус, увеличивает секрецию адреналина надпочечниками и подавляет активность блуждающего нерва. В результате возникает вазоконстрикция сосудов большого круга кровообращения, увеличивается ЧСС и сократимость сердца, что сопровождается повышением АД. Артериальная гипертензия, наоборот, угнетает симпатическую импульсацию и повышает тонус блуждающего нерва.

Периферические барорецепторы расположены в области бифуркащш общей сонной артерии и в дуге аорты. Рост АД увеличивает частоту им-пульсации барорецепторов, что угнетает симпатическую вазоконстрикцию и повышает тонус блуждающего нерва (барорецепторный рефлекс). Снижение АД приводит к уменьшению частоты импульсации барорецепторов, что вызывает вазоконстрикцию и снижает тонус блуждающего нерва. Каротидные барорецепторы посылают афферентные импульсы к вазомоторным центрам в продолговатом мозге по нерву Геринга (ветвь языкоглоточного нерва). От барорецепторов дуги аорты афферентные импульсы поступают по блуждающему нерву. Физиологическое значение каротидных барорецепторов больше, чем аортальных, потому что именно они обеспечивают стабильность АД при резких функциональных сдвигах (например, при изменении положения тела). Каротидные барорецепторы лучше приспособлены к восприятию АДср в пределах от 80 до 160 мм рт. ст. К резким изменениям АД адаптация развивается в течение

1-2 дней; поэтому данный рефлекс неэффективен с точки зрения долгосрочной регуляции. Все ингаляционные анестетики подавляют физиологический барорецепторный рефлекс, самые слабые ингибиторы — изофлюран и десфлюран. Стимуляция сердечно-легочных рецепторов растяжения, расположенных в предсердиях и в легочных сосудах, также способна вызывать вазодилатацию.

Б. Среднесрочная регуляция. Артериальная гипотензия, сохраняющаяся в течение нескольких минут, в сочетании с повышенной симпатической импульсацией приводит к активации системы "ре-нин-ангиотензин-альдостерон" (гл. 31), увеличению секреции антидиуретического гормона (АДГ, синоним — аргинин-вазопрессин) и изменению транскапиллярного обмена жидкости (гл. 28). ah-гиотензин II и АДГ — мощные артериолярные ва-зоконстрикторы. Их немедленный эффект заключается в увеличении ОПСС. Для секреции АДГ в количестве, достаточном для обеспечения вазо-констрикции, требуется большее снижение АД, чем для появления соответствующего эффекта ангио-тензина П.

Устойчивые изменения АД влияют на обмен жидкости в тканях за счет изменения давления в капиллярах. Артериальная гипертензия вызывает перемещение жидкости из кровеносных сосудов в интерстиций, артериальная гипотензия — в обратном направлении. Компенсаторные изменения ОЦК способствуют уменьшению колебаний АД, особенно при дисфункции почек.

В. Долгосрочная регуляция. Влияние медленнодействующих почечных механизмов регуляции проявляется в тех случаях, когда устойчивое изменение АД сохраняется в течение нескольких часов. Нормализация АД почками осуществляется за счет изменения содержания натрия и воды в организме. Артериальная гипотензия чревата задержкой натрия (и воды), в то время как при артериальной гипертензии увеличивается экскреция натрия.

Анатомия и физиология коронарного кровообращения

!.АНАТОМИЯ

Миокард обеспечивают кровью правая и левая коронарные артерии (рис. 19-10). Направление артериального кровотока в сердце — от эпикарда к эндокарду. После перфузии миокарда кровь возвращается в правое предсердие через коронарный синус и передние вены сердца. Небольшое количество крови возвращается непосредственно в камеры сердца через тебезиевы вены. Правая коронар-

ная артерия в норме кровоснабжает правое предсердие и правый желудочек, а также часть задней стенки левого желудочка. Левая коронарная артерия кровоснабжает левое предсердие и левый желудочек (главным образом переднюю и боковую стенки). Синусовый узел в 60 % случаев кровоснабжает правая коронарная артерия, в 40 % — левая. АВ-узел в 90 % случаев снабжает правая коронарная артерия, в 10 % — огибающая ветвь левой коронарной артерии.