Pochvovedenie_Kovda_chast1

.pdfства химической защиты растений, загрязнение промышленными отходами и выбросами, техногенные нарушения), приводят к значительному изменению природных экологических систем и на рушению сложившихся в них соотношений.

Природные целинные почвы за время их использования в сельскохозяйственном производстве подверглись таким значи тельным преобразованиям, что они из объекта и предмета труда все более становятся продуктом труда. Интенсивная обработка почв, глубокое плантажирование, органические и минеральные удобрения приводят не только к изменению химических, физи ческих и биологических свойств почв, но и к изменению их внеш него морфологического облика. Под воздействием процесса окультуривания почв меняются их водный, воздушный, пищевой и другие режимы. Уничтожая сложившиеся устойчивые природ ные экологические системы (леса, луга, степи, прерии и т. д.) и заменяя их на менее устойчивые и более лабильные агроэкосистемы, человек тем самым способствует изменению почвообра зовательного процесса. Деятельность человека направлена на создание культурных, высокоплодородных почв там, где они обладают низким природным плодородием, и на поддержание высокой продуктивности почвы там, где их естественное пло дородие велико, но не исчерпаемо.

Большие площади плодородных земель отторгаются из сель скохозяйственного использования при строительстве населенных пунктов, промышленных объектов, при открытых способах добы чи полезных ископаемых, при прокладке трубопроводов, при сооружении транспортных магистралей, линий электропередач. Бережное отношение к земле как к ценнейшему национальному богатству требует обязательной рекультивации техногенно нару шенных участков почвенного покрова, воссоздания природных ландшафтов с учетом более рационального использования и организации территории.

16.7. Зональность почвенного покрова

Учение о факторах почвообразования привело к формулиро ванию понятия о почвенных зонах как основной форме органи зации почвенного покрова планеты. Концепция факторов почво образования и их закономерной географии на поверхности Земли позволила В. В. Докучаеву выдвинуть положение о том, что почвы распространены на земной поверхности не случайно, а подчиняются общему закону природной широтной зональности, а каждой природной зоне соответствует свой «зональный» тип почвы.

В своей классической работе «К учению о зонах природы» (1899) В. В. Докучаев писал: «... раз все важнейшие почвообразователи располагаются на земной поверхности в виде поясов или зон, вытянутых более или менее параллельно широтам, то неизбежно, что и почвы наши — черноземы, подзолы и пр. —

288

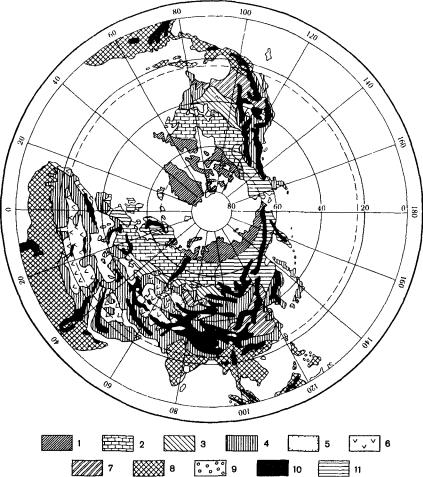

Рис 51 Схемы почвенных |

зон Северного полушария (В |

В Докучаев, |

1899) |

1 — бореальная (арктическая |

зона), 2 — лесная зона, 3 — зона |

черноземных |

степей |

4 — каменистые почвы аэральной зоны, 5 — песчаные почвы аэральной зоны, 6 — солон чаковые почвы аэральной зоны, 7 — лессовые почвы аэральной зоны, 8 — зона латерит ных почв, 9 — аллювий, 10 — горные цепи, 11 — каменистые лесные пространства

должны располагаться на земной поверхности зонально, в стро жайшей зависимости от климата, растительности и пр »

Эти общие закономерности В В Докучаев попытался отобра зить на «Схеме почвенных зон Северного полушария», состав ленной в масштабе 1 50 000 000 (1899), которая получила миро вое признание на Всемирной промышленной выставке в Париже Эта схема была чисто дедуктивным произведением, т е карто графическим изображением определенных теоретических почвенно географических представлений

10-817 |

289 |

На схеме В. В. Докучаева (рис. 51) было выделено пять крупных зон: 1 — бореальная (арктическая); 2 — лесная; 3 — зона черноземных степей; 4 — аэральная и 5 — зона латеритных почв. Кроме того, на ней были выделены аллювий, горные цепи, ка менистые лесные пространства.

Среди всех факторов почвообразования В. В. Докучаевым и его последователями климат принимался как определяющий сложную и многообразную картину географии почв мира. Для каждой широтной зоны выделялся «нормальный», или «зональ ный», тип почвы. В качестве такого принимался тип почвы, сформированный на плакорных пространствах, не испыты вающих влияния сопредельных ландшафтов, и в условиях увлаж нения только за счет атмосферных осадков, т. е. в условиях автономного ландшафта.

Будучи стихийным диалектиком, подлинным натуралистом и большим знатоком природы, В. В. Докучаев не ставил закон зональности почв в тесные рамки незыблемого и единственного универсального закона. Он вполне допускал наличие отклонений в природе от нарисованной им схемы идеального широтного распределения природных и почвенных зон. По этому поводу он писал: «Наша планета испещрена горами... и долами, ...материки изрезаны... морями, заливами, озерами, реками и пр., вызываю щими иное распределение климата, осадков, теплоты, а вместе с этим и иное местное географическое распределение раститель ных и животных организмов. Поэтому уже нужно было ожидать, что горизонтальные почвенные и естественно-исторические зоны должны там и здесь претерпевать более или менее существенные отклонения и нарушения их идеальной правильности».

Уже в последокучаевский период, по мере накопления сведе ний о географии почв мира и отдельных континентов, было по казано, что на каждом континенте существуют свои особые зако номерности в размещении почвенных зон, обусловленные не только местными биоклиматическими условиями географического пояса, но и возрастом и орографией, геологическим строением, тектоникой, близостью или удаленностью от морских и океани ческих бассейнов и т. д. Было также показано, что горизонталь ные почвенные зоны не представляют собой неразрывные сплош ные ленты, опоясывающие земной шар, а могут иметь изолиро ванное, «островное» положение среди других почвенных зон или выпадать полностью.

Учение о широтной или горизонтальной зональности почв было создано на примере обширных пространств великой Рус ской равнины. Действительно, на территории европейской части

СССР, а также в Западной Сибири по мере продвижения от берегов Северного Ледовитого океана на юг наблюдается отчет ливая последовательная смена природных и, соответственно, поч венных зон адекватно смене географических поясов.

Так, арктическому поясу соответствует зона арктических пустынных и типичных гумусных почв; в субарктике в пределах

290

тундровой зоны ее широтные подзоны (арктическая, типичная, южная тундра и лесотундра) выделяются различными сочета ниями тундровых глеевых почв и торфяников. Южнее, в бореальном поясе, зону тайги с подзолистыми, болотно-подзолистыми

иболотными почвами сменяет зона смешанных лесов с преобла данием дерново-подзолистых почв. Еще южнее лежит обширный суббореальный пояс, в котором последовательно с севера на юг сменяют друг друга зоны: широколиственные леса с бурыми и серыми лесными почвами; лесостепи с сочетанием оподзоленных

ивыщелоченных черноземов и серых лесных почв; степи с типич ными, обыкновенными и южными черноземами; сухие степи с каштановыми, засоленными и щелочными почвами; полупустыни с бурыми и засоленными почвами; пустыни с серо-бурыми, такыровидными почвами и такырами, чередующимися с массивами разбитых и полузакрепленных песков. Далее, в пределах субтро пиков также можно выделить последовательный ряд почвенных зон, но они уже перестают быть широтными, а имеют скорее островной характер.

Поскольку каждая природная зона характеризуется не одним каким-то типом почвы, а определенным набором, подчас очень многочисленных, сопряженных между собой, но генетически не связанных, различных почвенных типов, было введено понятие о

зональных структурах почвенного покрова (В. М. Фридланд, 1972), под которыми понимаются специфические для каждой зоны сочетания типов почв.

Понятие «почвенная зона» стало более или менее условным, не тождественным первоначальному понятию о широтных зонах, характеризующихся одним «зональным» типом почв.

Согласно Ю. А. Ливеровскому (1965), почвенная зона — это ареал определенного типа почвенных сочетаний, в состав ко торых наряду с одним или несколькими типами плакорных почв входят также сопряженные с ними типы почв, развивающиеся в интразональных (геохимически подчиненных) условиях.

Для северного и южного полушариев, за пределами эквато риального, тропического и отчасти субтропического поясов на блюдается известная асимметрия в чередовании и последова тельности горизонтальных почвенных зон. Например, в южном полушарии бореальная зона, в границах которой расположены океанические острова: Фолклендские (Мальвинские), Южные Сандвичевы, Южная Георгия и др. — безлесна, а зона тундры практически полностью отсутствует.

16.8. Вертикальная зональность почв

Явление вертикальной зональности, или вертикальной пояс ности, почвенного покрова было открыто и описано В. В. Доку чаевым при посещении им Кавказских гор в конце прошлого столетия.

Еще до поездок на Кавказ В. В. Докучаевым была высказана

291

мысль о том, что почвы в горах, по мере поднятия от подножий к снежным вершинам, должны располагаться в виде последова тельных вертикальных зон. В дальнейшем, после ознакомления с реальным расположением природных и почвенных зон в горах

Кавказа он |

писал (1899); |

«Так как вместе с |

поднятием мест |

ности всегда |

закономерно |

изменяется климат, |

и растительный, |

и животный |

мир — эти важнейшие почвообразователи, то само |

||

собой разумеется, что так |

же закономерно должны изменяться |

||

и почвы по мере поднятия от подошвы гор... к их снежным верши нам, располагаясь в виде тех же последовательных, но уже не горизонтальных, а вертикальных зон».

Высказанная В. В. Докучаевым мысль об аналогичности ши ротных и вертикальных почвенных зон нашла широкую под держку со стороны его учеников и последователей. Так, С. А. За харов в работе «Главные моменты в почвообразовании горных стран» (1914) писал о том, что закономерность эта (вертикаль ная зональность) выражается в том, что по мере поднятия вверх, по склонам гор, будут встречаться почвенные образования, ко торые развиты на равнинах более высоких широт.

Однако по мере накопления фактического материала по ис следованию почвенного покрова в различных горных странах выявилось известное несоответствие между схемой вертикальной зональности почв, нарисованной В. В. Докучаевым, и действи тельным расположением почвенных зон и отдельных почвенных типов в различных горных регионах. Выяснилась картина более сложного, географически специфического строения вертикальных

почвенных зон и |

их неполная адекватность широтным зонам. |

К. Д. Глинка |

(1910) установил, что ряд и последовательность |

вертикальных почвенных зон прежде всего определяется положе нием подножия горной системы. С. С. Неуструев (1930), обсуж дая вопрос о вертикальных почвенных зонах в классической ра боте «Элементы географии почв», писал: «Почвенные комбина ции вертикальных почвенных зон далеко не сходны с таковыми же зон горизонтальных .. для отрицания такого сходства доста точно климатических различий...». И далее: «Громадное значение в характере вертикальных зон имеют общие свойства климата горной массы. Относительное положение горной страны играет часто решающую роль в ее физиономии. Это положение — изолированность от морей другими горными массивами, нахож дение у морского берега или в центре континента — оказывает влияние главным образом на условия влажности горного кли мата... Благодаря этим различиям на разных склонах одного и того же хребта мы увидим на одной высоте разные зоны». С. С. Неуструев отметил, что большое значение в формировании почвенно-растительных вертикальных зон имеет экспозиция скло нов. Так, например, еловые и можжевеловые леса в Тянь-Шане приурочены к северным склонам, а южные склоны заняты степью и степными почвами.

Работами С. А. Захарова на примере Кавказа и гор Средней

292

Азии было также показано, что от общей схемы расположения вертикальных почвенных зон имеются существенные отклонения. Им были введены понятия об «интерференции» (выклинивании

ивыпадении), «инверсии» и «миграции» почвенных зон. Под «интерференцией» С. А. Захаров предложил понимать случаи выпадения отдельных почвенных зон, примером чего может слу жить отсутствие в горах южного Закавказья горно-лесных почв

игорных черноземов между зонами каштановых и горно-луго вых почв.

«Инверсия» почвенных зон выражается в обратном распре делении почвенных зон, когда нижние зоны располагаются выше, чем это надлежит по аналогии с горизонтальными зонами. Как характерный случай «инверсии» почвенных зон можно привести пример смены в условиях вертикальной зональности пояса горно лесных подзолистых почв — не тундрой, а субальпийскими и альпийскими лугами на горно-луговых почвах, переходящих выше в горную тундру. Как известно, на равнинах, в условиях горизон тальной зональности, зона лесных подзолистых почв при движе нии к северу непосредственно через лесотундру переходит в зону тундровых почв.

Под «миграцией» почвенных зон подразумевается проникно вение одной зоны в другую (например, по горным долинам).

В 1960 г. Ю. А. Ливеровский и Э. А. Корнблюм наряду с концепцией о вертикальной зональности предложили ввести по нятие о «горной зональности», относящееся к более обширному комплексу природных явлений, нежели климат, растительность и почвы. Н. Н. Розов и В. М. Фридланд ввели представление о типах структур вертикальной зональности почв, а М. А. Глазовская описала 14 типов горнозональных структур для разных гор ных систем мира.

Глава семнадцатая

ПОЧВООБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ПРОЦЕСС

17.1. Общая схема почвообразования

Почвообразовательный процесс, или почвообразование, — это сложный природный процесс образования почв из слагающих земную поверхность горных порос), их развития, функциониро вания и эволюции под воздействием комплекса факторов почво образования в природных или антропогенных экосистемах Земли.

Почвообразование начинается с момента поселения живых организмов на скальных породах или на продуктах их выветри вания и переотложения — водноаккумулятивных (флювиальных), гляциальных, эоловых, гравитационных наносах.

На первых стадиях процесса на скальных горных породах,

293

магматических или осадочных, первичный почвообразовательный процесс по существу совпадает с выветриванием, и формирую щаяся на плотной скальной породе почва физически совмещена с корой выветривания. В дальнейшем на более зрелых стадиях развития земной поверхности выветривание и почвообразование разделяются в пространстве и времени, а почва формируется лишь в самой верхней зоне коры выветривания горных пород, часто после ее образования или переотложения. При этом надо иметь в виду, что в абиотический период развития земной по верхности в далеком геологическом прошлом Земли выветрива ние протекало без почвообразования и на земной поверхности существовали коры выветривания, но не было почв.

Разделение процессов выветривания и почвообразования и, соответственно, коры выветривания и почвы как разных природ ных тел имеет принципиальное значение. И хотя факторы (агенты и условия) выветривания и почвообразования одни и те же и протекают эти процессы в одних и тех же термодинами ческих условиях земной поверхности с их соответствующей глобальной дифференциацией, как сами процессы, так и конеч ные результаты, продукты этих процессов разные. Кора выветри вания горных пород — это продукт их разрушения, трансформа ции минеральных компонентов, потоковой, массоразмерной сортировки и переотложения — гравиградационной седимента ции. Почва — это результат новообразования специфического биокосного природного тела, отличающегося от коры выветри вания наличием гумуса, характеристической морфологией иерархи ческой структурой, глобальными функциями. Подчеркивая прин ципиальные различия между почвой и корой выветривания, академик Б. Б. Полынов писал (1917): «Очевидно, что почва может возникать и на разрушенном граните и на дне морском,

т. е., другими словами, может возникать всюду, |

где горная |

порода приходит в сопрокосновение с органической |

жизнью, и |

в каждый из моментов, в который она может служить средой для развития этой жизни. Очевидно также и то, что если кора выветривания является эпохой в жизни горных пород, то почва есть не что иное, как отдельный момент этой эпохи» Соответст венно почвообразование — это один из частных процессов трансформации земного вещества в зоне гипергенеза в специфи ческих условиях педосферы.

Как скальные горные породы (массивные, плотные, массивнокристаллические, коренные породы) — продукт чисто геологиче ских процессов образования земной коры, так и рыхлые горные породы (рыхлые наносы, отложения, седименты, рухляк выветри вания) — продукт выветривания и осадконакопления, также чис то геологических процессов на земной поверхности, формирую щих остаточные (элювиальные), транзитные и аккумулятивные коры выветривания, — могут служить материнской, или почвообразующей, породой, из которой формируется почва.

В процессе выветривания, транспортировки и переотложения

294

горные породы приобретают ряд новых свойств, не характерных для исходных плотных пород и имеющих существенное значение для почвообразования: 1) из плотных, массивных образований становятся рыхлыми, раздельночастичными; 2) приобретают порозность, а вместе с нею воздухоемкость и воздухопроницае мость, влагоемкость и водопроницаемость; 3) наряду с первич ными породообразующими минералами горные породы коры выветривания содержат вторичные минералы, в том числе гли нистые минералы предколлоидного и коллоидного размера, яв ляющиеся продуктом трансформации и неосинтеза и обладающие обменной поглотительной способностью; 4) перераспределяются на земной поверхности по своему гранулометрическому, минера логическому и химическому составу; 5) содержат химические элементы, как биофильные, так и токсичные, в форме доступных живым организмам соединений; 6) имеют литологическую слоистость, формирующуюся в процессах выветривания, пере мещения и переотложения материала.

Таким образом, уже в процессе выветривания горные породы приобретают ряд свойств, существенных для формирующихся из них почв. В процессе почвообразования, накладывающегося на выветривание или следующего за ним, эти свойства получают дальнейшее развитие, трансформируясь в почвенные свойства. Рухляк выветривания, оставшийся на месте своего образования (элювий породы) либо переотложенный водными либо ветровыми потоками или силой гравитации, служит благоприятным субстра том для поселения низшей и высшей растительности и связан ной с нею фауны и, соответственно, для интенсивного развития почвообразования.

Почвообразование по существу сводится к формированию в пределах выветренной либо выветривающейся толщи исходной породы специфического строения (иерархической почвенной структуры), приобретению новообразованной почвой особых свойств и функций и постоянному динамическому воспроизводст ву (поддержанию) этих структур, свойств и функций в общей динамике геосферных процессов на земной поверхности.

17.2.Стадийность почвообразования

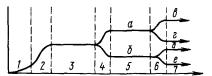

Впроцессе почвообразования каждая почва проходит ряд последовательных стадий, направление, длительность и интенсив ность которых определяются конкретным комплексом факторов почвообразования и их эволюцией в каждой точке земной по верхности (рис. 52).

Стадия начального почвообразования (1 на рис. 52) (на скальных горных породах она носит название первичного почво образования) обычно весьма длительна, поскольку свойства поч венного тела, характерные для развитых почв, еще не сформиро вались, мала мощность охватываемого почвообразованием суб страта, медленно происходит аккумуляция элементов почвенного

295

|

|

плодородия, |

профиль |

лишь |

в |

|||

|

|

слабой степени |

дифференциру |

|||||

|

|

ется на генетические горизонты. |

||||||

|

|

Начальное |

почвообразова |

|||||

|

|

ние сменяется стадией разви |

||||||

ВРЕМЯ почбоодраэодания |

|

тия почвы (2 на рис. 52), ко |

||||||

|

торая протекает с нарастающей |

|||||||

Рис 52 Стадии почвообразования: |

||||||||

интенсивностью, |

охватывая все |

|||||||

1 — начальное почвообразование, |

2 — |

|||||||

развитие почвы, 3 — климаксное |

состоя |

большую |

толщу |

почвообразую- |

||||

ние I,4 — эволюция почвы по пути а или |

щей породы вплоть до форми |

|||||||

б, 5 — климаксное состояние И (а или б), |

||||||||

6 — новая эволюция почвы по пути в, г, д |

рования зрелой почвы с харак |

|||||||

или е, 7 — климаксное состояние III |

терным |

для |

нее профилем |

и |

||||

(в, г, д или е) |

|

комплексом |

свойств. |

К концу |

||||

|

|

|||||||

|

|

этой стадии |

процесс |

постепен |

||||

но замедляется, вернее, приходит к некоторому равновесному состоянию, определяемому комплексом факторов почвообразо вания и внутренних почвенных свойств. При этом достигается третья стадия, стадия равновесия — климаксное состояние (3 на рис. 52), длящееся неопределенно долго. В климаксном состоя нии поддерживается более или менее постоянное динамическое равновесие почвы со средой, т. е. с существующим комплексом факторов почвообразования.

На каком-то этапе климаксная стадия сменяется эволюцией почвы (4 на рис. 52) в результате саморазвития экосистемы, в которую она входит в качестве одного из компонентов, либо в результате изменения одного или нескольких факторов почво образования — климата, растительности, характера грунтового увлажнения, под влиянием распашки территории, орошения или осушения и т. д. Стадия эволюции почвы может быть сопостав лена со стадиями развития и ведет к какому-то новому климаксному состоянию. При этом образуется новая почва с новым про филем и новым комплексом свойств. Примеры эволюции одних типов почв в другие многочисленны и хорошо изучены: формиро вание луговых почв из болотных при обсыхании территории или каштановых почв и черноземов из луговых при остепнении; пере ход солончака в солонец при рассолении; оподзоливание буроземов; заболачивание автоморфных почв и т. д. В данном случае почва образуется не непосредственно из почвообразующей породы, а из предшествовавшего какого-то вида почвы. Таких циклов почвообразования на одном и том же субстрате может быть несколько. В профиле таких полигенетических (поли циклических) почв обычны унаследованные реликтовые черты и признаки, не связанные с современным этапом почвообразо вания.

Эволюция почвы может идти в разных направлениях: по пути нарастания мощности почвы или по пути ее уменьшения, по пути засоления почвы или ее рассоления, по пути деградации почвен ного плодородия или его нарастания. Все это определяется конкретными природными ситуациями. Очередной этап эволю

те

ции — это новая почва или ее новое устойчивое состояние, ко торые в свою очередь сменяются новыми эволюционными цик лами.

Развитие и эволюция почв и почвенного покрова в целом на земной поверхности протекает не случайно, а в соответствии с общей историей ландшафтов, определяемой глобальными гео логическими процессами, в частности глобальными климатиче скими, тектоническими и морфоструктурными процессами. Текто нические поднятия и опускания, широкомасштабные подвижки земной коры, глобальные изменения климата, континентальные оледенения служат мощными факторами эволюции почв.

Оценивая общность и различия в истории почвенного покрова континентов, В. А. Ковда (1965, 1973) пришел к заключению о том, что имеется единый путь эволюции почв и почвенного по крова великих водно-аккумулятивных равнин мира, связанный с их общей геологической эволюцией в направлении постепенного абсолютного или относительного поднятия (формирование мор ских и речных террас), усиления дренированности и обсыхания, ведущего в зависимости от климатических условий к выщелачи ванию, остепнению или опустыниванию почв. Отсюда родилась идея о единой эволюционной цепи почв водно-аккумулятивных равнин, проходящих в своем историческом развитии последо вательные стадии гидроаккумулятивного, гидроморфного, мезогидроморфного, палеогидроморфного, протерогидроморфного и неоавтоморфного почвообразования (табл. 60).

Иначе развивается почвообразование на высоких первичных эрозионных равнинах и плато, где на начальных стадиях форми руются примитивно-автоморфные, затем развитые автоморфные и, наконец, палеоавтоморфные почвы на мощной коре выветрива ния, составляющие свою особую эволюционную цепь. Своеобраз но развивается и горно-эрозионное почвообразование на склонах высоких горных систем, где действуют свои особые факторы эво люции почв (табл. 60) и для которых характерен в большинстве отрицательный баланс продуктов почвообразования.

17.3. Вынос и аккумуляция при почвообразовании

Почвообразование в определенном смысле можно рассматри вать как соотношение процессов выноса и аккумуляции, причем выносу из охваченной почвообразованием толщи подвергаются одни вещества, а аккумуляции в ней, относительной или абсо лютной, — другие.

Абсолютная аккумуляция веществ при почвообразовании — это поступление веществ в почвообразующую породу из атмо сферы или гидросферы и накопление их в формирующейся почве. Таким путем в почвах накапливаются углерод (фотосинтез — создание биомассы — отмирание биомассы — разложение —гу мификация — гумусонакопление), азот (азотфиксация — потреб ление организмами — отмирание биомассы — нитрификация, ам-

297