- •Нарушения, возникающие в зубочелюстной системе при частичной вторичной адентии

- •Обследование больных. Задачи протезирования частичной вторичной адентии

- •Подготовка полости рта к протезированию

- •Показания к протезированию частичными съемными пластиночными протезами

- •Относительные противопоказания к применению частичного съемного пластиночного протеза

- •Проверка конструкции протеза

- •Припасовка и наложение готового пластиночного протеза

- •Оценка эффективности протезирования

Подготовка полости рта к протезированию

. Подготовка полости рта к протезированию предусматривает проведение оздоровительных мероприятий, устраняющих патологические изменения в зу-бочелюстной системе, которые препятствуют восстановлению ее целостности с помощью различного рода протезов.

Предварительное лечение осуществляют путем проведения следующих мероприятий.

1. Общеоздоровительные (санация полости рта):

- удаление зубных отложений;

- лечение кариеса и его осложнений;

- удаление корней и зубов, не подлежащих протезированию;

- лечение заболеваний слизистой полости рта.

2. Специальные— осуществляются по строгим показаниям, облегчают проведение необходимых для протезирования процедур:

а) терапевтические - депульпирование интактных зубов;

б) хирургические - удаление зубов, препятствующих изготовлению протезов; устранение рубцов, тяжей, экзостозов; пластика, имплантация, исправления формы альвеолярного отростка, углубление преддверия полости рта, устранение микростомии;

в) ортодонтические - устранение деформации окклюзионной поверхности зубных рядов.

Кроме того, осуществляют психологическую подготовку больного к соответствующему протезированию.

Показания к протезированию частичными съемными пластиночными протезами

Пластмассовые протезы - это лечебные ортопедические аппараты, восстанавливающие основные функции зубочелюстной системы. Они свободно вводятся и выводятся из полости рта, фиксируются на зубах с помощью кламмеров и передают давление, возникающее во время жевания, на ткани, не приспособленные к его восприятию, т.е. на слизистую оболочку, а через нее - на альвеолярный отросток и тело челюсти, нёбо. По классификации Румпеля пластмассовые протезы относятся к нефизиологическим. Они показаны в следующих случаях.

1. Дефекты зубных рядов, которые невозможно восстановить мостовидными протезами с целью нормализации функции жевания.

2. Удаление большого количества зубов (непосредственный протез).

3. Отсутствие даже одного зуба (эстетический протез).

4. Нарушение окклюзионных взаимоотношений зубных рядов (протез выполняет функцию накусочной пластинки - ортодонтическое лечение).

5. Потребность в горизонтальной разгрузке (шинирующий протез).

6. Необходимость осуществления большой травматической обработки зубов под предполагаемые мостовидные протезы.

7. Тяжелое состояние больных, нуждающихся в протезах.

8. Отказ пациента от протезирования несъемными конструкциями.

9. Замена старого, функционально не состоятельного протеза на новый.

10. Гальваноз, аллергическая реакция на металлические протезы.

Относительные противопоказания к применению частичного съемного пластиночного протеза

Противопоказания к применению частичного съемного пластиночного протеза определяются наличием ортопедических материалов, их свойствами, общесоматическим состоянием пациентов. В конкретных условиях показания к изготовлению мостовидных протезов могут быть расширены или сужены - для съемных:

1. При аллергической реакции на пластмассу и ее компоненты.

2. При заболеваниях слизистой оболочки полости рта, если их невозможно терапевтически вылечить.

3 .

Больным шизофренией, эпилепсией,

алкоголикам, людям, трудовая деятельность

которых связана с определенной профессией

(лектор, диктор, певец, военнослужащий

и др).

.

Больным шизофренией, эпилепсией,

алкоголикам, людям, трудовая деятельность

которых связана с определенной профессией

(лектор, диктор, певец, военнослужащий

и др).

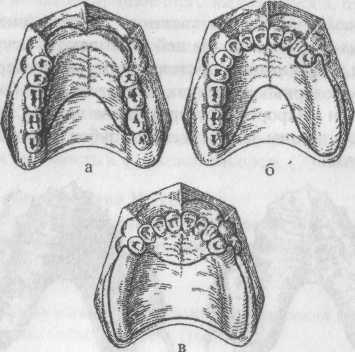

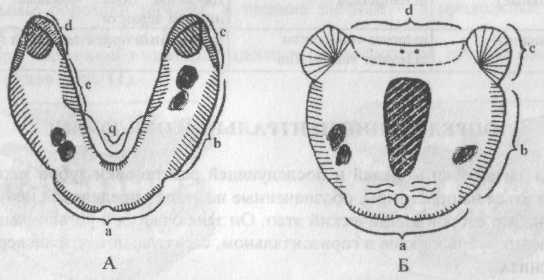

Рис. 2. Зависимость величины базиса протеза от числа и расположения сохранившихся зубов:

а - при дефекте во фронтальном участке зубного ряда;

б - при одностороннем отсутствии зубов; в - при отсутствии жевательных зубов с обеих сторон

В области отсутствующих зубов на щечной и губной сторонах граница идет по переходной складке в пределах пассивно подвижных тканей, огибая подвижные уздечки и тяжи слизистой оболочки преддверия рта. На нёбной стороне базис прилегает к шейкам зубов, покрывая на 1/3 высоту коронки (в том числе нёбные бугорки) передних и на 2/3 - боковых зубов.

На твердом нёбе граница базиса протеза проходит по задним краям бугров, что обеспечивает устойчивость протеза, и достигает линии А (идет через слепые ямки, располагающиеся между твердым и мягким нёбом). При наличии торуса его перекрывают базисом, предварительно изолировав на гипсовой модели челюсти оловянной или другой фольгой. В таких случаях на нёбной поверхности базиса протеза образуется выемка. При больших количествах оставшихся зубов можно обойти торус, не покрывая его базисом протеза. Уменьшение размеров базиса протеза допустимо при наличии передних зубов, когда можно освободить переднюю часть твердого нёба. При отсутствии передних зубов и наличии боковых базис можно уменьшить за счет его дистально расположенной части. Границы протеза в переднем отделе беззубого альвеолярного отростка верхней челюсти несколько видоизменяются в зависимости от выраженности альвеолярного гребня и длины верхней губы. При короткой верхней

губе во время улыбки обнажается часть альвеолярного отростка. Если он будет покрыт искусственной десной, возникает серьезный эстетический недостаток. Поэтому при короткой губе и хорошо развитом альвеолярном отростке передние зубы ставятся на приточке. При длинной губе и большой атрофии альвеолярного отростка передние зубы ставятся на искусственной десне. В этом случае при улыбке десна будет прикрываться губой. Нельзя ставить зубы на приточке при резкой атрофии альвеолярного отростка. В этом случае, чтобы избежать обнажения десны при улыбке, приходится использовать длинные зубы, что не всегда соответствует форме лица больного. С нёбной поверхности, в области сохранившихся передних зубов граница базиса протеза зависит от глубины резцового перекрытия. Однако она не должна нарушать режуще-бугорковый контакт.

На нижней челюсти с язычной стороны границы протеза идут по переходной складке, огибая уздечку языка. Причем, в отличие от верхней челюсти, базис протеза покрывает все оставшиеся зубы на 2/3 высоты коронок. Это устраняет возможность оседания протеза и предупреждает травмы слизистой оболочки. При концевых дефектах базис протеза перекрывает бугорки нижней челюсти полностью, если они плотные; на половину, - если подвижные, и тем самым увеличивают границы и уменьшают давление на подлежащие ткани. С язычной стороны альвеолярной части в области премоляров бывают костные выступы (экзостозы). Их изолируют на гипсовой модели оловянной фольгой подобно торосу на нёбе. При этом граница базиса обязательно должна пройти ниже костных выступов и полностью покрывать экзостозы. Края протеза должны быть закругленными, не менее 2 мм в толщину. Истонченные края, постепенно сливающиеся с поверхностью слизистой оболочки, создаются на нёбе и в дистальном отделе нижнего протеза с язычной стороны.

Во время акта жевания на протез действуют вертикальная и горизонтальная нагрузки.

Вертикальная нагрузка, возникающая во время акта жевания, передается съемными протезами нефизиологическим путем, т.е. через ткань, не приспособленную к ее восприятию, через слизистую на альвеолярный отросток.

Для уменьшения отрицательного действия протезов можно:

а) увеличить базис протеза (меньшее давление падает на каждый квадратный миллиметр подлежащих тканей);

б) уменьшить ширину и количество жевательных зубов (для формирования пищевого комка, увеличения количество жевательных движений), что особенно важно при выраженной атрофии альвеолярных отростков, при подвижности слизистой оболочки и низком пороге болевой чувствительности.

в) использовать в ЧСПП опорно-удерживающие кламмеры при наличии зубов с хорошо сохранившимся периодонтом (рис. 3).

Съемный протез в блоке с естественными зубами с помощью базиса и кламмеров обеспечивает стабилизацию* пародонта зубного ряда и при этом мобилизует его резервы, а также способствует достижению силового уравновешивания между зубными рядами в случае возникновения диссоциации. Блокированные группы зубов дополнительно разгружаются базисом, имеющим опору на альвеолярном отростке, теле челюсти, нёбе, получая горизонтальную разгрузку.

Под стабилизацией протеза понимают удерживание его в полости рта во время разговора, приема пиши.

Отрицательные действия ЧСПП:

1. В месте расположения вызывают нарушения кровообращения и атрофию тканей со стороны слизистой и альвеолярного отростка.

2. Вызывают воспалительные изменения слизистой оболочки, отслойку десен с оральной стороны (особенно передних зубов) с образованием патологических карманов.

3. Вызывают развитие пришеечного кариеса зубов, прилегающих к ним.

4. Нарушают вкусовую, тактильную, температурную чувствительность, самоочищение слизистой, а также повышают ее гиперестезию.

5. Изменяют (особенно в первое время) речь, дикцию.

6. Кламмеры частичных съемных пластиночных протезов травмируют удерживающие зубы, расшатывают их.

7. Требуют дополнительного ухода и навыков при пользовании ими.

8. Невысокая прочность и функциональность (35-45%).

Положительные качества ЧСПП:

1. Способность восстановить любой дефект в зубном ряду.

2. Исключение необходимости препаровки зубов при протезировании ими.

3. Эстетичность.

4. Простота, доступность изготовления, невысокая стоимость.

5. Относительная гигиеничность (табл. 2).

Таблица 2

ЛДС элементов частичного съемного пластиночного протеза

-

Составные части протеза

Назначение

Разновидность

Функция

Материалы

Кламмеры

Фиксация, распределение жевательного давления между зубами

Удерживающие:

- по материалу

--металлические,

--пластмассовые,

--комбинированные,

- по месту прилегания

--зубные,

--десневые (пелоты)

--зубодесневые;

- по форме

--круглые

--полукруглые,

--ленточные;

- по охвату зуба

--одноплечие,

--двойные,

--кольцеобразные,

--перекидные,

--многозвеньевые (непрерывные)

Фиксация протеза на челюсти

Кобальтовые, золотые сплавы, нержавеющая сталь, пластмасса

Базис и искусственная десна

Основа для размещения всех элементов протеза и передачи жевательного давления на слизистую альвеолярных отростков

Пластмассовый - однослойный, двуслойный. Металлический - золотой, из стали; литые, штампованные

Передача

жевательного давления

на беззубые участки

челюсти

Металл, пластмасса

Акт жевания, эсте

тика, речь

Пластмассовые, фарфоровые, металлические

Пережевывание пищи,

восстановление эстетики

и речи

Пластмасса,

фарфор, золотые сплавы, сталь

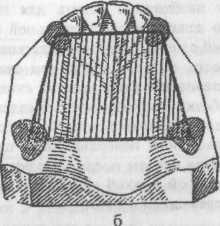

Базисом (основой) частичного съемного протеза (рис. 1) является пластинка из пластмассы или металла. На ней укрепляются искусственные зубы и приспособления для удерживания протеза во рту (кламмеры). Базис протеза располагается на альвеолярных отростках и твердом нёбе. Он должен точно соответствовать макро- и микрорельефу протезного ложа. С его помощью жевательное давление со стороны искусственных зубов передается на слизистый покров протезного ложа.

Рис. 1. Пластиночный протез: а - с двумя кламмерами; б - с кламмерами, блокирующими ряд зубов

В последнее время в связи с повышением качества литья широкое применение нашли съемные протезы, армированные металлическим базисом (позволяет ускорить сроки адаптации, увеличить прочность на излом, уменьшить отрицательное действие на прилежащие ткани, а также объем их поскольку, создает большее пространство для языка).

Общепринятыми показаниями к применению металлического базиса являются аллергия к пластмассовым протезам, эпилепсия, бруксизм: главное показание - неоднократные поломки пластмассовых базисов. Металлические базисы целесообразно применять у лиц с множественными включенными, но небольшими дефектами зубных рядов с потерей только центральных или боковых резцов, с глубоким прикусом, уменьшенной межальвеолярной высотой с суженными челюстями, когда обычные протезы сокращают и без того небольшую полость рта и, как следствие, затрудняет речь, движения языка, жевание.

ГРАНИЦЫ БАЗИСА ПРОТЕЗА

Г раницы

базиса протезов отмечает врач на рабочих

гипсовых моделях. Он должен учесть число

сохранившихся зубов (рис. 2), их расположение

на челюсти, состояние зубов-антагонистов,

их давление на протез во время жевания,

а также степень атрофии альвеолярного

отростка, выраженности свода твердого

нёба и торуса, податливости слизистой

оболочки ложа протеза, ее подвижности,

а также порог болевой чувствительности,

характер профессиональной деятельности

пациента и на основании этого выбрать

метод укрепления протеза.

раницы

базиса протезов отмечает врач на рабочих

гипсовых моделях. Он должен учесть число

сохранившихся зубов (рис. 2), их расположение

на челюсти, состояние зубов-антагонистов,

их давление на протез во время жевания,

а также степень атрофии альвеолярного

отростка, выраженности свода твердого

нёба и торуса, податливости слизистой

оболочки ложа протеза, ее подвижности,

а также порог болевой чувствительности,

характер профессиональной деятельности

пациента и на основании этого выбрать

метод укрепления протеза.

Рис. 2. Зависимость величины базиса протеза от числа и расположения сохранившихся зубов:

а - при дефекте во фронтальном участке зубного ряда;

б - при одностороннем отсутствии зубов; в - при отсутствии жевательных зубов с обеих сторон

Рис. 3. Пластиночный протез с опорно-удерживающими кламмерами

Таким образом, определяя величину базиса и места, где его можно сократить, следует всегда придерживаться медицинских позиций, т.е. учитывать не только возможность его фиксации (технический аспект), но и индивидуальные особенности клиники полости рта, психофизиологические особенности данного больного (биологический аспект).

ФИКСАЦИЯ ПРОТЕЗОВ В ПОЛОСТИ РТА

Фиксация" съемных протезов на челюстях - сложная биомеханическая процедура, преследующая две цели:

1) предотвратить смещение протезов от смещения в вертикальном и горизонтальном направлениях даже при самых неблагоприятных анатомических условиях для его ретенции;

2) предотвратить вредное механическое (побочное) воздействие протезов на опорные зубы и подлежащие ткани протезного ложа, перераспределяя его во время выполнения своей функции, т.е. добиться прочной стабилизации протеза.

Фиксация ЧСПП основывается на явлениях взаимной адгезии и прилипаемости базиса протеза и слизистой полости рта при наличии анатомической ретенции, обусловленной естественными анатомическими образованиями, которые благодаря соответствующей форме и положению могут ограничивать свободу движений протеза во время разговора, принятия пищи. Так, хорошо сохранившиеся альвеолярные гребни верхней и нижней челюстей, высокий свод твердого нёба препятствуют горизонтальным движениям протеза, ослабляющим силу адгезии, а альвеолярные бугры верхней челюсти мешают скольжению его вперед.

" Под фиксацией протеза понимают удерживание его в полости рта в состоянии покоя.

Однако это не решает всей проблемы фиксации протеза, хотя бы и потому, что при малом базисе его силы прилипаемости и адгезии ничтожны, а анатомические условия могут быть неблагоприятными, но способны служить подспорьем в системе крепления протеза, и это нельзя не учитывать.

Все разнообразные фиксирующие элементы съемных протезов можно разделить на четыре группы.

Кламмеры:

- удерживающие;

- пластмассовые дентоальвеолярные (по Кемени);

- металлические (гнутые и литые) - круглые, полукруглые, ленточные (одноплечие; двуплечие; многозвеньевые; перекидные);

- металопластмассовые пелоты;

- опорно-удерживающие - гнутые, литые (пять вариантов фирмы "Nei" и их модификация), кламмеры Роуча и их модификации.

Аттачмены (замки и шарниры):

- внутридентальные;

- эксрадентальные;

- нерегулируемые замки скольжения;

- активируемые фрикционные замки;

- шарниры;

- комбинированные замки-шарниры;

- кнопочные фиксаторы;

- искроэрозионные поворотные фиксаторы.

Телескопические системы:

- телескопические коронки;

- штанговые системы Румпеля-Шредера-Дольдера.

Магнитные фиксаторы:

- межчелюстные отталкивающие;

- внутрикорневые;

- подслизистые имплантаты.

К первой группе относятся наиболее часто встречающиеся механические фиксирующие элементы - кламмеры (рис. 4). Они имеют своеобразную форму крючка и по функции делятся на удерживающие и опорно-удерживающие.

Удерживающие кламмеры предназначены исключительно для фиксации протезов. Вертикальная жевательная нагрузка в съемных протезах с такими кламмерами полностью передается через базис на подлежащую слизистую оболочку.

О порно-удерживающие

кламмеры не только фиксируют протез,

но и позволяют распределять жевательное

давление между слизистой оболочкой

протезного ложа и пародонтом опорных

зубов.

порно-удерживающие

кламмеры не только фиксируют протез,

но и позволяют распределять жевательное

давление между слизистой оболочкой

протезного ложа и пародонтом опорных

зубов.

Рис. 4. Кламмеры:

1 - одноплечие;

2 - двуплечие;

3 - расщепленные;

4 - перекидные;

5 - непрерывный оральный кламмер:

а — плечо;

б - тело;

в - отросток

В конструкции любого удерживающего металлического кламмера выделяют три основные элемента: плечо, тело, отросток.

Поверхности коронки зуба, выбранного для кламмерной фиксации с вестибулярной и оральной сторон, покрыты линиями наибольшей выпуклости в горизонтальном и вертикальном направлениях. При пересечении они образуют четыре квадранта, которые нумеруют, начиная со стороны дефектов зубного ряда; I и II квадранты называются окклюзионными, а в функциональном отношении - опорными; III и IV - соответственно гингивальными и ретенционными.

Плечо гнутого проволочного кламмера располагают в III—IV либо в I—IV квадрантах при переходе тела кламмера в плечо, когда тело располагается ближе к окклюзионной поверхности сразу за зоной наибольшей выпуклости (рис. 5).

Рис. 5. Окклюзионная (заштрихована) и гингивальная части коронки зуба

Плечо должно обладать упругопрочностными свойствами и плотно прилегать к поверхности зуба на всем протяжений. Из-за прилегания его в одной точке резко повышается давление на ткани зуба и, как следствие, развивается

некроз эмали. Кроме того, плечо должно пружинить при смещении протеза и не оказывать давления на зуб в покое, а также быть закругленным и отполированным; острые концы его могут повредить слизистую щек при пользовании протезом.

Тело - это часть кламмера, соединяющая плечо и его отросток. Тело располагают на контактной поверхности зуба, чуть выше экватора (ближе к окклюзионной поверхности, несколько отступив от нее). Это придает кламмеру необходимую жесткость; чем длиннее тело кламмера, тем выше его пружинистость.

Тело имеет петлеобразный изгиб, благодаря чему оно служит амортизатором при «работе» плеча. Тело всегда должно быть свободно от базисного материала. На передних зубах из эстетических соображений тело кламмера опускают ближе к десневому краю.

Отросток - часть кламмера, с помощью которого его укрепляют в базисе протеза. Располагают отросток вдоль беззубого альвеолярного гребня, под искусственными зубами, в толще пластмассы, отступив 1-1,5 мм от поверхности, прилегающей к слизистой оболочке. Конец отростка должен быть расплющен, чтобы предотвратить вращение последнего при пользовании протезом.

Металлические гнутые удерживающие кламмеры готовят из проволоки диаметром от 0,6 до 1,2-1,5 мм, обладающей определенной упругостью - она тем меньше, чем толще проволока (или литье), т.е. чем больше удерживающее усилие кламмера (упругость проволоки падает в процессе термической обработки ее). Чтобы использовать двухплечие, дентоальвеолярные кламмеры Кемени, а также литые кламмеры, необходимо тщательно изучить условия их функционирования.

Пластиночный протез, испытывая вертикальную нагрузку, погружается в подлежащие ткани на глубину, пропорциональную степени податливости слизистой оболочки протезного ложа. При этом седловидная часть протеза смещается не строго вертикально, а несколько наклонно из-за большего смещения дистального конца. Плечо кламмера в данном случае смещается к маргальному краю, а открытые концы плеч опрокидывают удерживающий зуб кзади в сторону дефекта.

Степень механического смещения зуба зависит от жесткости плеча - оно тем больше, чем ниже модуль упругости. При боковых окклюзионных движениях часть жевательной нагрузки передается через протез и удерживающие кламмеры на периодонт зуба, но в крайне нежелательном для его структурных элементов направлении - горизонтальном. Это может привести к развитию в них деструктивных и атрофических процессов (рис. 6).

Количество и расположение кламмеров в съемных зубных протезах при лечении вторичной частичной адентии зависят от величины и топографии дефекта зубного ряда, а также от количества опорных зубов. В зависимости от количества кламмеров различают точечную, линейную, плоскостную фиксацию протезов.

П ри

точечной фиксации протеза только один

кламмер, расположенный на единственном

зубе, может служить удерживающей точкой.

Такая фиксация обеспечивает минимальную

устойчивость протеза во время выполнения

им функции.

ри

точечной фиксации протеза только один

кламмер, расположенный на единственном

зубе, может служить удерживающей точкой.

Такая фиксация обеспечивает минимальную

устойчивость протеза во время выполнения

им функции.

Рис. 6. Действие проволочного кламмера на пародонт опорного зуба при вертикальной (а) и горизонтальной (б) нагрузках на седловидную часть

При линейной фиксации протез два кламмера, расположенные диагонально, трансверзально или сагиттально, выполняют удерживающую функцию. Воображаемая линия, соединяющая зубы, на которых располагаются удерживающие кламмеры, называется кламмерной линией (рис. 7). Относительно ее происходит вращательное движение протеза.

Рис. 7. Направление кламмерных линий:

а-а - сагиттальное;

б-б - трансверсальное;

в-в - диагональное

Расположение кламмеров наиболее благоприятное диагональное - на верхней челюсти; трансверзальное - на нижней. Менее благоприятная сагиттальная фиксация, когда опорой служат 2 соседних зуба; к ней прибегают только при отсутствии других возможностей.

Л

учше

всего использовать плоскостную фиксацию

с помощью трех и более кламмеров в

протезе. Она может быть в виде треугольника,

трапеции и неправильного четырехугольника

(рис. 8).

учше

всего использовать плоскостную фиксацию

с помощью трех и более кламмеров в

протезе. Она может быть в виде треугольника,

трапеции и неправильного четырехугольника

(рис. 8).

Рис. 8. Различные виды плоскостной системы крепления протезов.

Линии, соединяющие опорные зубы, образуют геометрические фигуры:

а — треугольник; б — трапеция; в - неправильный четырехугольник

Кламмеры в протезе распределяет ортопед (на основе выбора опорных зубов с учетом их устойчивости и состояния), так планируя систему фиксации, чтобы ретенция на всех зубах была одинаковой. Выбранные зубы должны располагаться параллельно по отношению друг к другу, иметь выраженную анатомическую форму, коронки достаточной высоты. В противном случае этого добиваются с помощью пришлифовки и соответствующего предварительного протезирования металлическими коронками.

Процесс изготовления ЧСПП состоит из ряда последовательных клинических и лабораторных этапов (табл. 3).

Клинико-лабораторные этапы изготовления ЧСПП

Таблица 3

-

Этапы

клинические

лабораторные

1. Обследование полости рта и снятие оттисков с верхней и нижней челюстей. Определение их качества. Чтобы снять в течение 10-15 мин оттиски альгинатной массой, их необходимо отлить для предупреждения усадки. Это делают после тщательной промывки проточной водой с целью удаления остатков слюны и некоторых веществ, выделяющихся при синерезисе альги-натного материала и влияющих на схватывание гипса. Такая обработка предотвращает появление на поверхности модели порошкообразного гипсового налета и снижения твердости поверхностного слоя гипса. При снятии оттиска гипсом после укладки его кусочков в ложе стандартной ложкой их необходимо приклеить к краям расплавленным воском.

Отливка моделей гипсом и изготовление восковых базисов с окк-люзионными валиками для фиксации центрального соотношения челюстей.

2. Определение высоты нижнего отдела лица, фиксация его в положении центральной оккклюзии, очерчивание границ протеза и удерживающих элементов на модели, а также мест, требующих дополнительной изоляции (торус, экзостозы).

Фиксация гипсовых моделей в окклюдаторе в соответствии с определенной центральной окклюзией, изоляция торуса и экзостозов соответственно границам, определенным врачом; изготовление кламмеров и других приспособлений для укрепления протеза, постановка искусственных зубов на восковом базисе.

3. Проверка конструкции протеза на модели и в полости рта больного, после предварительной медикаментозной обработки.

Окончательная моделировка базиса протеза, загипсовка протеза в кювету, замена воска пластмассой, полимеризация, шлифовка и полировка протеза.

4. Проверка качества готового протеза. Накладывание на протезное ложе соответствующей челюсти больного. При необходимости - коррекция протеза. Наставления пациенту по поводу пользования и ухода за протезом.

Каждый клинический этап должен быть отражен в амбулаторной истории болезни - юридическом документе, хранящимся в картотеке поликлиники. Схема ОДЦ представлена в табл.4.

Таблица 4

Схема методики снятия оттисков с челюстей с частичными дефектами зубных рядов для изготовления съемных пластиночных протезов

|

Этап |

Средства выполнения |

Критерии и средства самоконтроля действия | |

|

I. Подготовительный этап: правильно усадить пациента для снятия слепка с верхней и нижней челюстей |

Стоматологическое кресло |

Положение головы пациента, легкий наклон вперед. | |

|

II. Осмотр пациента |

Стерильный набор стоматологических инструментов. Стакан со слабым раствором марганцево-кислого калия |

Повязать пациенту салфетку, приготовить для го осмотра стерильный инструментарий | |

|

III. Этапы получения слепка: 1 Подбор слепочной ложки в зависимости от вида слепка, дефекта зубного ряда и челюсти. При необходимости ложка может быть индивидуальной (одиночный зуб на челюсти, неравномерная атрофия альвеолярного отростка и др.) |

Стандартные слепочные ложки для верхней и нижней челюстей |

Ложки для анатомических слепков при наличии зубов на челюсти отличаются высокими бортами и резким переходом от желобка. По длине ложка для верхней челюсти должна перекрывать альвеолярные бугры, а для нижней челюсти - нижнечелюстные бугры. Борта ложки должны отстоять от зубов на 3 мм. Если внутренние борта на нижней челюсти не доходят до челюстно-подъязычной линии, их удлиняют воском | |

|

2 Приготовление слепочного материала: правильная дозировка его в соответствии с инструкцией |

Резиновая чашка для замешивания шпатель, оттискной материал, вода |

Получение слепка гипсом: взять в резиновую чашку нужное количество 3%-ного раствора солевой воды (1/3 по высоте чашки), добавить гипс небольшими порциями до насыщения (соотношение воды и гипса 1:2). Снятие слепка эластичной массой: взять нужное количество порошка, добавить воду (соотношение порошка и воды 1:1). Слепочный материал, смоченный водой, растереть на внутренних стенках резиновой чашки до густой сметанообразной консистенции | |

|

3. Наложение слепочного материала на ложку |

Слепочный материал, шпатель, ложки |

Слепочный материал при получении рабочего слепка должен быть выше бортов ложки, а вспомогательного слепка - на их уровне | |

|

4. Подготовка тканей протезного ложа (очистка от слюны и слизи) |

Стакан с водой ватный тампон |

1. Прополоскать рот пациента слабым раствором марганцево-кислого калия (при повышенном рвотном рефлексе - солевым раствором). 2. Вытереть слизистую ватным тампоном. 3. Промазать слепочным материалом труднодоступные участки: а) на верхней челюсти, отодвинув зеркалом щеку, за альвеолярными бугорками, фронтальный участок твердого неба; б) на нижней челюсти, отодвинув зеркалом язык, дно полости рта в дистальных участках | |

|

5. Введение ложки со слепочным материалом в полость рта: |

Лоток, ложка со слепочным материалом, зеркало, пинцет |

Зеркалом, удерживая его левой рукой, отодвинуть угол рта пациента и боком ввести ложку со слепочным материалом в полость рта | |

|

- центрирование ложки |

-"- |

Ручка ложки должна быть на середине лица, борт ее должен отстоять от альвеолярного отростка на 3 мм | |

|

- правильное наложение слепочной массы на челюсть |

|

1. На верхней челюсти слепочный материал отдавливается сначала на дистальном участке, чтобы избыток пошел в передний отдел, а затем в переднем участке с одновременным прижатием ложки по всей челюсти. Далее зеркалом убирают- в дистальном участке излишки слепочного материала. 2. На нижней челюсти ложку со слепочным материалом погружают вначале в переднем участке, слегка наклоняя ее вперед; а затем прижимают ее ко всей челюсти После погружения слепка пациент должен поднять язык кверху и вперед на ложку. | |

|

- обработка краев слепка на челюсти: а) верхней;

б) нижней |

|

1. Удерживают ложку на верхней челюсти, пациент делает активные или пассивные движения щек и губ. 2. Удерживают ложку на нижней челюсти. Пациент делает пассивные движения щек и нижней губы с вестибулярной стороны; с язычной стороны - движения языка кверху и вперед на ложку | |

|

- удержание ложки на челюсти до готовности слепочного материала |

|

На верхней челюсти врач указательным пальцем удерживает ложку в переднем отделе полости. На нижней челюсти врач двумя пальцами прижимает ложку к челюсти | |

|

6. Выведение слепка из полости рта: - слепок, полученный эластической массой |

|

Выведение из полости рта ложки со слепочной массой, держа ее за ручку и делая рычагообразные движения за ручку вниз (с верхней челюсти) и верх (с нижней челюсти) | |

|

- слепок, полученный гипсом |

Лоток, пинцет, зеркало, скальпель |

1. Отделение ложки рычагообразными движением. 2. Выведение слепка из полости рта по частям: при помощи зуботехнического шпателя делают разрезы в зависимости от топографии зубов и дефекта зубного ряда. 3. Все кусочки слепка складывают в чистый лоток. 4. Пациенту предлагают прополоскать рот. | |

|

7. Собрать слепок |

|

1. Очистить ложку и кусочки слепка от гипсовых крошек. 2. Уложить кусочки слепка в ложку, начиная с тех, которые отражают режущие или жевательные поверхности зубов. 3. Все части слепка должны плотно прилегать друг к другу и к ложке. | |

|

8. Оценка качества слепка (требования к слепку) |

Слепок, уложенный в ложку |

Должен быть отражен четкий рельеф всех тканей протезного поля: зубов, зубного ряда, альвеолярного отростка, переходной складки со всеми подвижными анатомическими образованиями (уздечки языка, губ и др.) | |

При снятии оттисков необходимо учитывать, что различные слепочные материалы в разной степени сдавливают слизистую оболочку протезного ложа: альгинатные массы - на 20%; силиконовые, тиоколовые и цинкоксидгваяколо-вые на 40-60%; термопластичные - до 80%. Опыт показал, что наилучшими массами являются те, которые при получении слепка сдавливают подлежащую слизистую оболочку на 50% ее компрессионных возможностей.

При протезировании больных с частичной адентией зубов снимают обычно анатомический оттиск, но он не всегда дает точную картину состояния тканей протезного ложа. Между тем клиническая картина при некоторых дефектах зубных рядов настолько сложна, что добиться успешного протезирования при помощи анатомического оттиска бывает трудно, а иногда невозможно. В таких случаях ткани ложа повреждаются краем протеза, в связи с чем удлиняется время привыкания к нему, а многие больные, особенно с концевыми дефектами (нижнего зубного ряда) вообще не пользуются протезами.

С помощью индивидуальной ложки (изготавливает техник) можно расправить продольные складки слизистой оболочки на беззубой альвеолярной части, оттеснить подъязычный валик, налегающий на протезное ложе. Функциональные пробы позволяют оформить края оттиска, находящиеся на границе протеза, т.е. с их помощью можно определить оптимальные отношения края протеза и тканей; более рационально распределить жевательное давление между различными областями протезного ложа (альвеолярная часть, свод твердого нёба); получить компрессию его слизистой оболочки. Функциональные оттиски могут быть использованы при протезировании больных:

1) с концевыми дефектами зубных рядов при значительной атрофии альвеолярной части и даже тела нижней челюсти, при выраженном подъязычном валике, налегающем на протезное ложе, при поперечных рубцовых складках, высоко прикрепляющихся;

2) с продольными складками слизистой оболочки на альвеолярной части; с ними поступают двояко - либо расправляют при снятии оттиска, либо «разгружают» в месте оттиска, а в последующем изолируют;

3) с одиночно стоящими зубами на верхней и нижней челюстях, особенно при использовании телескопической системы крепления;

4) с двумя-тремя рядом стоящими зубами, когда с помощью стандартных ложек невозможно получить оттиск с четкой границей между подвижной и неподвижной частями слизистой оболочки;

5) во всех случаях, когда форма сохранившейся части зубного ряда и беззубых альвеолярных частей нетипична и не позволяет добиться успеха в получении оттиска стандартной ложкой;

6) при отсутствии стандартной ложки.

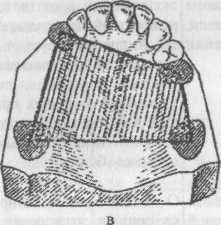

Для изготовления индивидуальной ложки делают ориентировочный (анатомический) оттиск альгинатными оттискными массами. На гипсовой модели врач очерчивает границы индивидуальной ложки (рис. 9). На беззубой альвеолярной части она, располагалась по переходной складке, обходит уздечки языка и губ, а также тяжи слизистой оболочки щек. Возможны три варианта расположения границы ложки у естественных зубов.

Рис. 9. Границы индивидуальной ложки; ее край располагается:

а - несколько выше шеек зубов;

б - на жевательных и передних зубах;

в - на режущем крае передних зубов (пунктиром обозначены границы ложки в случае перехода ее на вестибулярную поверхность зубов и альвеолярный отросток)

Первый вариант: край ложки располагается с язычной стороны, несколько выше шеек зубов на нижней челюсти и ниже - на верхней. Это делается при наклоне зубов (часто - у премоляров).

Второй вариант: край ложки достигает режущих поверхностей зубов или перекрывает их. Подобное расположение границы ложки возможно при низких клинических коронках зубов или наклоненных в сторону губ.

Третий вариант: ложка, перекрывая зубы, полностью переходит на вестибулярную поверхность зубов и альвеолярной части и оканчивается на переходной складке.

Если ложка не перекрывает режущие края и оканчивается у шеек зубов или перекрывает только режущие края, приемлем второй этап получения оттисков. В таких случаях стандартную ложку накладывают на функциональный оттиск с каким-либо оттискным материалом (стомальгин) и проснимают не только режущие края, а также вестибулярную поверхность зубов, но и альвеолярную часть до Переходной складки.

Индивидуальную ложку припасовывают в полости рта с учетом положения естественных зубов и особенностей слизистой. Край ложки не должен доходить на 2 мм до переходной складки и слизистых бугорков, которые при значительной атрофии альвеолярной части, покрываются ложем протеза.

При припасовке ложки и снятии оттиска пользуются функциональными пробами (рис. 10), имитирующими жевательные движения. При всех пробах ложка не должна смещаться. Ее укорачивают в тех местах, где при проведении проб она приподнимается слизистой полости рта. Для уточнения этих границ можно использовать оттискную массу. Ее наносят на край ложки и соответственно отдавливают и оформляют. Ложку с короткими краями удлиняют корригирующей массой (термомассой, быстротвердеющей пластмассой).

Рис. 10. Зоны функциональных проб на нижней (А) и верхней (Б) беззубой челюстях

В местах, где по краю индивидуальной ложки масса отсутствует, проводят коррекцию до тех пор, пока при повторных пробах край ложки не покроется тонким слоем корригирующей массы. Затем снимают функциональный оттиск соответствующей массой и отдают его в лабораторию (табл. 5).

Таблица 5

Схема функционального оформления краев оттисков с беззубых челюстей

-

Зоны

Мышцы

Оформление

Нижняя челюсть

А (губная)

m.orbicularis oris

m. levator labii inferioris

m. depressor labii inferioris

Движение губ

Сдвинуть (вперед)

Сжать (вниз), раздвинуть

В

m.buccinator

Движение щек

С (щечные)

m.masseter

Открыть - закрыть рот

D (позадиальвеолярные)

m.constrictor Pharyngis superior

m.temporalis m.mylohyoideus m.palatoglosus m.styloglossus

Глотательные движения; выдвижение языка вперед

Е (премолярные)

m.melohyoideus m.genioglossus m.geniohyodeus

Движение языка в стороны - к щекам Движения языка вперед, в стороны в пределах губ; поднятие кончика языка к нёбу

Верхняя челюсть

А (губная)

m. orbicularis oris

m. levator labii superioris

m. depressor alae nasi

Движения губ: сдвинуть (вперед), сжать (вниз), раздвинуть

В (щечные)

m.masseter m.buccinator

Движения щек: движение нижней челюсти в стороны, открыть - закрыть рот

С (туберальные)

m.temporal is

Движение щек: боковые движения нижней челюсти

D (небно-задняя)

m.tensor veli palatini m.levator veli palatini

Визуальный ориентир – зона А

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ОККЛЮЗИИ

Для загипсовки моделей и последующей расстановки зубов техник должен полагаться на ориентиры, обозначенные на этапе определения центральной окклюзии. Это второй клинический этап. Он заключается в установлении взаимоотношения зубных рядов в горизонтальном, сагиттальном и трансверзальном направлениях.

Пространственное соотношение зубных рядов и челюстей при движениях нижней челюсти называется артикуляцией.

Смыкание зубных рядов или групп зубов верхней и нижней челюстей при различных движениях последней называется окклюзией.

В зависимости от положения нижней челюсти по отношению к верхней и направлению ее смещения различают:

1. Состояние относительного физиологического покоя.

2. Центральную окклюзию, или центральное соотношение челюстей.

3. Переднюю окклюзию

4. Заднюю окклюзию.

5. 6. Боковые - правую и левую окклюзии.

Для техника представляет интерес так называемая центральная окклюзия. Общими характерными для нее признаками при всех видах прикусов (вид смыкания зубных рядов при центральном соотношении челюстей) являются:

1. Смыкание верхних и нижних зубов при наиболее полном множественном контакте бугров и бороздок.

2. Совпадение средней линии сомкнутых зубов и расположение между центральными резцами обеих челюстей.

3. Прилегание суставных головок посредством дисков к скату суставных бугорков у их основания - к так называемой окклюзионной точке сустава.

Для ортогнатического прикуса (при расстановке зубов техник чаще всего учитывает эту разновидность физиологического соотношения челюстей) свойствен ряд признаков:

а) верхние фронтальные зубы перекрывают нижние примерно на 1/3 высоты их коронок;

б) медиально-щечный бугор верхних первых моляров попадает в поперечную борозду между щечными бугорками нижних первых моляров (так называемый ключ окклюзии);

в) щечные бугорки верхних премоляров и моляров располагаются кнаружи от одноименных бугорков нижних премоляров и моляров;

г) вершина режущего бугорка клыка верхней челюсти совпадает с линией, проходящей между клыком и первым премоляром нижней челюсти.

Благодаря этим признакам нёбные бугорки верхних зубов попадают в продольные бороздки нижних, а нижние щёчные - в продольные бороздки верхних зубов (табл. 6, 7, 8, 9).

П ри

частичной вторичной адентии различают

три группы соотношения зубных рядов

(рис. 11).

ри

частичной вторичной адентии различают

три группы соотношения зубных рядов

(рис. 11).

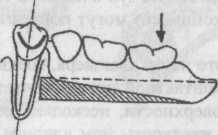

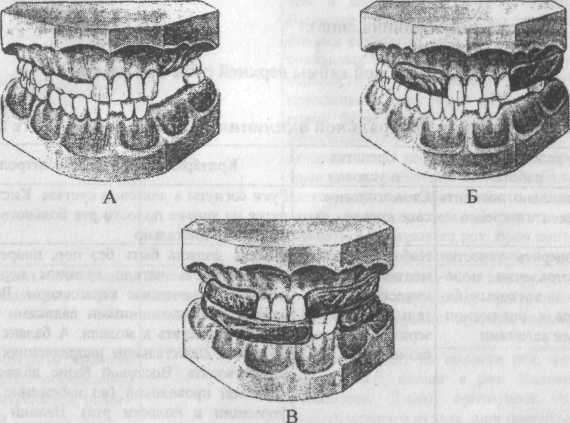

Рис. 11. Определение центральной окклюзии при частичном отсутствии зубов (3 варианта):

А - для получения моделей не нужно определять центральную окклюзию во рту; модели создаются по антагонирующим зубам;

Б - модели создаются при помощи воскового базиса с окклюзионным валиком;

В - центральная окклюзия определяется при помощи двух восковых базисов с окклюзионными валиками

Таблица 6

Схема методики определения центральной окклюзии и клинических ориентиров при частичном отсутствии зубов

|

Расположение зубов-антагонистов (соотношение зубных дуг) |

Средства действия |

Критерии самоконтроля действия |

|

1. По треугольнику (рис. 1 \А) |

Базисы из воска не применяются |

Модели составляются по бугорково-фиссурным контактам зубов-антагонистов |

|

2) По треугольнику (рис. 1 \Б) |

Базис из воска изготавливается на челюсть с большим количеством отсутствующих зубов. Получение гипсовых блоков |

Модели составляются по отпечаткам зубов на валиках или гипсовых блоках и по соотношению бугорково-фиссурных контактов зубов-антагонистов |

|

3) Пары зубов-антагонистов отсутствуют (рис. 11В) |

Базисы изготавливаются на обе челюсти |

Определение с высоты нижнего отдела лица и центрального соотношения челюстей. Фиксация центрального соотношения челюстей с помощью валиков |

Клиническим ориентиром при отсутствии передних зубов является линия:

- резцов (средняя линия лица);

- клыков (крылья носа);

- улыбки (линия красной каймы верхней губы при улыбке).

Таблица 7

Схема определения центральной окклюзии при частичной утрате зубов

|

№ |

Последовательность работы |

Средства и условия |

Критерии и формы самоконтроля | |||

|

1. |

Правильно посадить пациента в кресло |

Стоматологическое кресло |

Руки согнуты в локтевом суставе. Кисти находятся на уровне полости рта больного, голова несколько дистально | |||

|

2. |

Проверить качество изготовления моделей и восковых базисов с окклюзионными валиками |

Набор инструментов: зуботех-нический шпатель, спиртовка, зеркало, пинцет, базисный воск |

Модель должна быть без пор, повреждений, должна иметь четкие границы переходной складки, отмеченные карандашом. Восковые базисы с окклюзионными валиками должны плотно прилегать к модели. А баланс в поперечном и сагиттальном направлениях должен отсутствовать. Восковой базис должен быть укреплен проволокой (во избежание его деформации в полости рта). Валики должны быть монолитными и плотно склеены с базисом. Высота их должна быть 1-1,5 см, ширина - 1 см. При наличии естественных зубов валики должны быть на 2-3 мм выше их уровня. Длина валика определяется по свободной от зубов протяженности альвеолярного отростка. | |||

|

|

|

|

концы их должны быть сведены на нет, края воскового базиса - закруглены. Границы должны соответствовать линии, отмеченной на модели. При обнаружении дефектов моделей или базиса их необходимо переделать | |||

|

Г |

Определить высоту нижнего отдела лица и выяснить имеется ли: а) один базис б) два базиса |

-1абор инструментов |

Измерение высоты нижнего отдела лица в состоянии физиологического покоя: - ввести базис в полость рта; - определить высоту нижнего отдела лица в положении центральной окклюзии; - выявить лицевые и внутриротовые признаки. Измерение высоты нижнего отдела лица в физиологическом покое: - ввести в полость рта базис, туда, где имеется большой дефект зубного ряда; - измерить высоту нижнего отдела лица в состоянии центральной окклюзии; - нанести клиновидные вырезки на верхний валик. | |||

|

4. |

Зафиксировать центральное соотношение челюстей |

|

Нижний окклюзионный валик плотно смыкается с верхним. Высота нижнего отдела лица при сомкнутых валиках на 2-4 мм меньше, чем в состоянии физиологического покоя. Введение шпателя между окклюзионными валиками исключает между ними щель при вертикальных движениях. С окклюзионной поверхности валиков срезают 1-2 мм воска и приклеивать разогретую полоску воска. Восковой базис вводят в полость рта больного. Устанавливают нижнюю челюсть в медиаль-но-дистальное положение и фиксируют центральное соотношение челюстей. Больной глотает слюну и смыкает челюсти или кончиком языка касается дистальной границы поверхности базиса и закрывает рот. Врач контролирует движения нижней челюсти правой рукой | |||

|

5. |

Указать на валике ориентиры |

Лоток с инструментами |

Средняя линия лица - по центру лица. Линия клыков - по наружному крылу носа. Линия улыбки - по уровню красной каймы губ при улыбке | |||

|

6 |

Проверить правильность определения центральной окклюзии |

-"- |

Базисы выводят из полости рта, охлаждают, разъединяют, вводят в рот. Валики плотно смыкаются. Линии ориентиров совпадают. Высота нижнего отдела лица правильная | |||

|

7. |

Подобрать цвет зубов |

Расцветка зубов, зеркало |

Учитывают цвет имеющихся зубов, цвет лица, возраст больного. Согласуют с ним цвет искусственных зубов | |||

Таблица 8

|

Признаки |

Ориентиры |

Элементы |

|

1. Зрачковая линия, крылья носа, камперовская горизонталь |

Окклюзионная плоскость |

Симметричная окклюзионная поверхность зубных рядов |

|

2. Физиологический покой |

Высота прикуса на окклюзионных валиках |

Высота прикуса на искусственных зубах |

|

3. Функциональная активность губ, анатомо-топографические особенности челюстей |

Уровень верхнего и нижнего прикусных валиков |

Длина верхних и нижних зубов |

|

4. Конфигурация лица, межальвеолярный угол |

Рельеф вестибулярной поверхности прикусных валиков |

Расположение зубов в вестибулярном направлении |

|

5. Центрально-окклюзионное положение суставных головок, симметричное напряжение жевательной мускулатуры |

Центральная окклюзия восковых валиков, равномерное соприкосновение окклюзионных валиков, отсутствие деформации воскового базиса |

Центральная окклюзия искусственных зубных рядов |

|

6. Средняя линия лица. |

Эстетический центр на окклюзионных валиках. |

Эстетический центр искусственных зубных рядов |

|

7. Линии углов рта, ширина и длина лица |

Линии клыков |

Расположение режущих бугров клыков, ширина фронтальных зубов |

|

8. Активное перемещение губ при разговоре и улыбке |

Линия улыбки |

Расположение шеек искусственных зубов |

|

9. Возраст больного, цвет лица и волос |

Цвет естественных зубов |

Цвет искусственных зубов |

|

10. Тип, ширина и длина лица больного, его положения |

Форма и расположение естественных зубов |

Форма зубных рядов, расположение искусственных зубов (ровное, неровное и т.п.) |

Таблица 9

Конструирование зубных рядов при частичном отсутствии зубов

|

Этапы |

Материальное оснащение |

Критерии и форма самоконтроля действий |

|

Подобрать искусственные зубы для постановки в протезах |

Гипсовые модели, окклюдатор, искусственные зубы, воск, спиртовка, шпатель |

После определения у больного центральной окклюзии подбирают фасон, величину, цвет искусственных зубов, ориентируясь на его возраст, пол, профессию, цвет кожных покровов лица, цвет волос, глаз, оставшихся зубов и дефектов зубного ряда. |

|

Поставить передние зубы |

|

Ориентировочно расставляют искусственные зубы в области дефекта зубного ряда, соблюдая среднюю линию. При выраженном альвеолярном отростке передние зубы устанавливают на «приточке», пришлифовывая их так, чтобы каждый из них плотно прилегал шейной частью к десневому краю альвеолярного отростка. При значительной атрофии альвеолярного отростка передние зубы устанавливают на искусственной |

|

|

|

десне. Подгоняют зуб на шлифмоторе карборундовыми кругами различной формы и разных размеров. Подтачивают внутреннюю поверхность зуба так, чтобы она по форме точно соответствовала выпуклости альвеолярного отростка. Пришлифованные зубы расставляют на разогретых окклюзионных валиках. При этом на верхней челюсти 2/3 толщины зуба располагают впереди середины альвеолярного гребня, 1/3 — позади, чтобы восстановить форму зубной дуги и поддерживать верхнюю губу от западания. В процессе пришлифовки зубов следят за сохранением их анатомической формы при правильном окклюзионном соотношении с антагонистами. Нижние зубы ставят строго посредине гребня беззубой части альвеолярного отростка с небольшим наклоном режущих краев наружу или внутрь в зависимости от вида прикуса и создания контакта с антагонистами |

|

Поставить боковые зубы |

|

Искусственные зубы в боковом отделе во всех случаях ставят на искусственной десне и посредине альвеолярного отростка, что способствует правильному распределению жевательного давления и достижению большой устойчивости протеза во время выполнения функции. Жевательная поверхность искусственных зубов должна быть тщательно пришлифована к зубам антагонистами с сохранением правильного соотношения в медио-дистальном направлении. Постановку зубов предпочтительнее начинать с верхней челюсти |

При проведении указанных операций могут быть допущены ошибки:

1. Врачебные:

- неправильные определения и фиксирования центральной окклюзии;

- неправильный выбор кламмерных линии;

- неправильно подобранные цвет, размер и форма зуба.

2. Технические:

- неправильная постановка искусственных зубов;

- неправильное расположение кламмера на зубе;

- неправильная загипсовка моделей в окклюдатор или артикулятор.