Большунов А.Я., Киселева Н.И., Марченко Г.И.Деловые коммуникации (учебник для бакалавров)

.pdf

противника, не конкурента, а человека с его чувством достоинства, не считая себя лучше его.

Во многих случаях для урегулирования конфликта требуется нечто большее, чем проявление человечности по отношению к людям, необходимо использовать и другие методы. Основным методом улаживания конфликтов является кооптация. Она состоит в том, чтобы некоторых недовольных включить в процесс принятия решений.

Но, возможно, даже более эффективным методом, чем кооптация,

оказывается изменение структуры организации. Это самый радикальный прием урегулирования конфликта. Изменение структуры влечет за собой ликвидацию старых и создание новых отделов, пересмотр отношений между отделами и перевод сотрудников в различные отделы».1

Из предшествующего изложения понятно, что кооптация и организационные изменения призваны «ввести в игру» субъектность,

индивидуальность, смыслы и ценности. Всё это является мощным средством профилактики конфликтов и создаёт благоприятный фон для их урегулирования.

Делиберативные (совещательные, коммуникативные) практики

легитимации решений.

Вопрос легитимации регулирующих конфликт решений является центральным. Сегодня надежды возлагаются преимущественно на легитимирующую силу делиберативных практик.

Делиберативные практики, которые стали складываться в рамках концепции «делибиративной демократии», впоследствии показали свою действенность не только в сфере политики, но и в социальной сфере, в

управлении, в гармонизации отношений в обществе.

Делиберативный процесс – это диалогичный процесс выработки решения, где в саму выработку включены все заинтересованные стороны,

1 Смелзер Н. Социология. – М.: Феникс, 1994. С. 191

имеют право или реальную возможность участвовать в обсуждении

(deliberation) проблем и в результате приходить к осмысленному согласию.

Развитие делиберативных практик в США и Европе во второй половине ХХ века (особенно, после 1968 года) является ответом элит и интеллектуалов на кризис легитимности социально-экономических систем.

Существует два подхода к делиберативным практикам – американский и европейский. Американский основан на доверии к процедурам и мало чего добавляет к описанным выше институциональным подходам. Даже основная изобретенная в США делиберативная процедура носит название

«Гражданское жюри», что ассоциируется с судебными процедурами..

Европейский подход методологически обоснован немецким философом Ю.Хабермасом в контексте проблемы легитимности.

С точки зрения Ю.Хабермаса «легитимирующей силой» сегодня располагают только дискурсы, удовлетворяющие условию публичности

(доступности для участия), характеризующиеся притязаниями на истину и реализующие функцию наделения смыслом:

«спор мнений, вынесенный на публичную арену, обладает легитимирующей силой»,1

это дискурсы, из которых «исключены все мотивы, кроме совместного поиска истины»;2

решение должно быть признанно в «высшей мере» осмысленным,

причём, имеющим смысл для всех участников конфликта, например,

нравственный.

Хотя сам Хабермас занят преимущественно вопросом легитимации социально-экономической, политической системы и государства,

разрабатываемые им подходы могут быть реализованы и в масштабе конкретного предприятия – везде, где речь идёт о легитимации управления,

легитимации принимаемых решений.

1Хабермас Ю. Вовлечение другого. Очерки политической теории. - СПб.: Наука, 2001. С. 389

2Хабермас Ю. Проблема легитимации позднего капитализма. - М.: Праксис, 2010.С.178.

Принципы и правила проведения делиберативных мероприятий

На Западе разработаны различные стандарты мероприятий

делиберативного характера, в том числе:

Орхусская конвенция: руководство по осуществлению. 2000

Кодекс рекомендуемой практики гражданского участия в процессе принятия решений. 2009 Принят Конференцией Международных неправительственных организаций (МНПО) на заседании 1 октября

2009 года

«Стандарты участия общественности. Рекомендации для надлежащей практики, 2008». Одобрены Советом Министров Австрии 2 июля 2008

г.).

В России какие-либо делиберативные стандарты отсутствуют.

Российскому читателю доступно и незначительное число практических пособий по проведению делиберативных мероприятий.1

1.Делиберативные практики должны быть интегрированы и управление.

Важна заинтересованность в делиберативных практиках управленцев.

Для этого они должны восприниматься не только как процедура, но и как ценность. Полноценная делиберация предполагает, что делиберативные практики (а не их симулякры) будут развернуты на всех уровнях власти и управления. В России нормативно-правовые условия для широкого внедрения делиберативных практик присутствуют только на муниципальном уровне (здесь они могут быть реализованы в законодательно предусмотренных формах непосредственного осуществления самоуправления населением). На федеральном уровне общественная экспертиза до недавнего времени предусматривалась только экологическим законодательством. Сейчас поле для общественной экспертизы несколько расширилось в связи с внедрением ОРВ, реализацией майского указа о

1 Это, прежде всего, пособия, подготовленные сотрудниками и партнерами «Центра экспертиз ЭКОМ», в том числе А.С.Карпов «Формы общественного участия в принятии решений».

«российской общественной инициативе», принятием закона об общественном контроле. Но и на сегодня нормативно-правовая база для полноформатного внедрения практик и институтов делиберативной демократии на федеральном уровне в России отсутствует. На региональном уровне, насколько нам известно, предпринимаются только первые робкие шаги по формированию нормативно-правовой базы делиберативной демократии.

В целом надо признать, что задача интеграции делиберативных практик в действующую систему управления в России ещё даже толком не поставлена.

2.Делиберативные мероприятия должны быть точно сфокусированы.

Это не разговор обо всём. Это отношения (коммуникации) по поводу конкретных обстоятельств нашей жизни, конкретных аспектов нашего

«жизненного мира». Делиберативные мероприятия имеют четкое «О ЧЁМ» и «ЧТО». «О ЧЁМ» мероприятие определяется поручением на его проведение,

в котором конкретно указаны вопросы, по которым должно быть вынесено заключение, вердикт. ЧТО мероприятия имеет конкретную форму ответов на вопросы поручения, изложенные в виде заключения, «вердикта», резолюции,

аналитической записки и т.п. Ещё раз подчеркну: поручение на проведение делиберативного мероприятия должно содержать точную формулировку вопросов, выносимых на обсуждение.

Далее, в процессе проведения мероприятия точность фокусировки обеспечивается правилами (фреймами), соблюдение которых контролирует модератор. Это прежде всего «фрейм результата» (что именно должно стать результатом мероприятия, каким критериям должен удовлетворять результат,

что будет свидетельствовать, что мы приближаемся к результату, получили результат) и «фрейм уместности» (в делиберативном процессе уместно всё,

что работает на результат, приближает нас к результату; и неуместно всё, что

не имеет отношения к результату или, тем более, препятствует его

достижению).

3.Делиберативные практики должны иметь достаточно высокий показатель доверия граждан.

Доверие обеспечивается:

вовлечением в коммуникации широкого круга граждан, включая оппозицию,

прозрачностью и справедливостью процедур и модерирования.

4. Делиберативные |

мероприятия |

должны |

обеспечивать |

представительство |

на равных |

всего спектра |

мнений по |

обсуждаемому вопросу.

Гражданским жюри, например, предусматривается участие лиц,

непосредственно предъявляющих позицию (это могут быть стейкхолдеры,

эксперты, консультанта, вообще сведущие и имеющие точку зрения граждане) и «свидетелей», подтверждающих позицию какой-либо из сторон своим опытом. Всем им предоставляется возможность высказаться.

5.Делиберативные мероприятия основываются на «самобытной структуре публичных коммуникаций» предусматривающей:

во-первых, политические и гражданские коммуникации рассматриваются как «отношения по поводу обстоятельств своей жизни», в которых могут участвовать все группы граждан (на предприятии – сотрудников);

во-вторых, повестка мероприятия должна быть релевантной самосознанию, убеждениям, ценностям граждан: она должна отражать, «что важно на самом деле» с точки зрения участников». Повестка,

соответственно, должна не предлагаться кем-то, а формироваться как выяснение того, что важно на самом деле.

в-третьих, правило «распогонивания»: здесь, на мероприятии как граждане мы равны, независимо от статусов, должностей, мест,

положений и пр. которыми располагаем по жизни.

в-четвертых, публичное предъявление участниками позиции (для этого нужно не только духа набраться, но она должна быть);

в-пятых, позиция должна быть аргументированной;

в-шестых, делиберативные коммуникации предполагают добросовестный обмен мнениями; в каком-то смысле участники коммуникаций отчитываются друг перед другом и несут персональную ответственность за предъявляемые позиции, высказываемые мнения

(ответственность в том смысле, что они говорят правду – то, что действительно думают);

в-седьмых, участники следуют установке на взаимопонимание (задача состоит в том, чтобы понять другого, а не оспорить и ниспровергнуть его); не реализовав этой установки, невозможно сформировать интерсубъективный концепт, который станет достаточным основанием для консенсуса;

в-восьмых, участники должны отдавать себе отчет, что подлинным содержанием (целью, результатом) коммуникаций является общее видение ситуации и достижение на его основе консенсуса; при этом общее видение может включать в себя различия позиций как часть этого видения – суть дела не в единомыслии, а в совопросничестве;

в-девятых, существенно, чтобы участники воспринимали делиберативный процесс как процесс формирования общей

«политической воли» и гражданской субъектности – как формы,

предоставляющей каждому участнику возможность и способ быть субъектом в своих взаимоотношениях с миром.

Выработанное в процессе делиберативных коммуникаций общее

видение должно быть принято во внимание администрацией, лечь в основу каких-либо управленческих решений. Требуется какая-то форма обязательности учета властью и различными группами итогов делиберативных коммуникаций и в этом смысле делиберативная политика представляет собой своего рода общественный договор.

6.3. Стратегия и тактика поведения в конфликте.

Термин «стратегия» восходящий к древнегреческому «stratēgόs» (от

«stratόs» – войско и «άgo» – веду), дословно переводится как «веду войско»,

или искусство полководца. Изначально этим понятием обозначали общий план военной деятельности. В дальнейшем понятие стратегии стало употребляться во всех сферах деятельности, означая искусство планирования какой-либо деятельности на перспективу. Наиболее общее определение стратегии дал специалист в области менеджмента Г. Минцберг: «Стратегия -

это модель (образец поведения) в потоке будущих действий или решений».1

Стратегия поведения в конфликте рассматривается как ориентация личности (группы) по отношению к конфликту, установка на определенные формы поведения в ситуации конфликта.

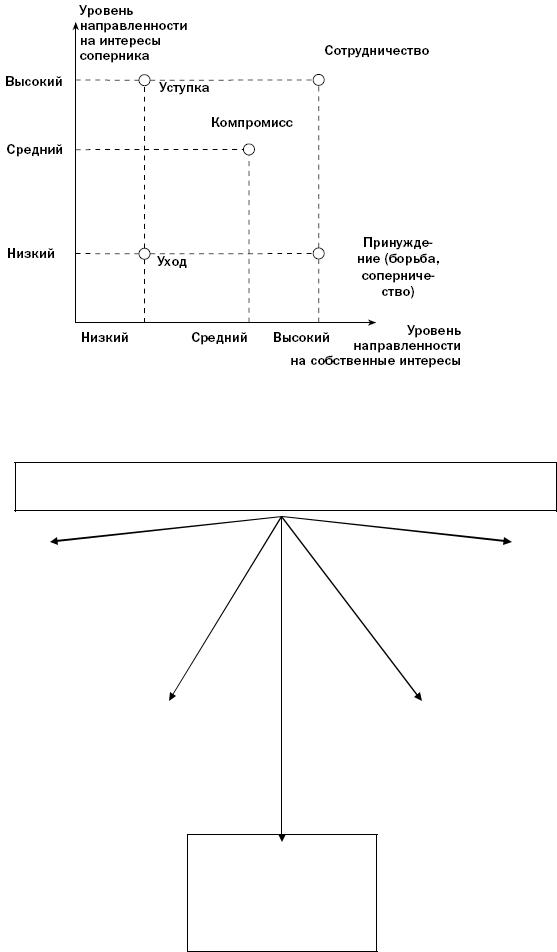

В основе выделения стратегий1 лежит концепция о «силовом поле» мотивации руководителя, ориентированного либо на производство, либо на человека, производителя. Первая силовая линия (на производство) ведет к максимально возможным объемам прибыли и рассматривается как напористость. Вторая направлена на человека, на то, чтобы условия труда в наибольшей степени отвечали его потребностям. Она рассматривается как кооперативность.

Созданная с целью улучшения управления делами на производстве и бизнесе «решетка менеджмента» была удачно интерпретирована американскими специалистами в области конфликтологии К. Томасом и Р. Киллменом для различения стратегий поведения в конфликте и получила название «сетка Томаса и Киллмена». В ее основу было положено взаимодействие интересов сторон.

Двухмерная модель стратегий поведения в конфликте Томаса-Килмена.

1 Mintzberg H., McHugh A. Strategy formulation in adhocracy / H.Mintzberg, A. McHugh - Wash.:Administrative

Science Quarterly, 30, 1985. Р.5

1 См.: Зигерт В., Ланг Л. Руководить без конфликтов. – М.: Экономика, 1990.

На ее основе были выведены стратегии поведения или стили поведения

в конфликтной ситуации.

Стратегии поведения в конфликтной ситуации

Соперничество |

|

|

|

Сотрудничество |

||

(конкуренция) заключается |

|

|

|

(проблемно-решающая |

||

в навязывании другой |

|

|

|

стратегия) позволяет |

||

|

стороне |

|

|

|

осуществить поиск такого |

|

предпочтительного для |

|

|

|

решения, которое бы |

||

себя решения. |

|

|

|

удовлетворило обе |

||

|

|

|

|

|

стороны. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

|

||

|

Компромисс предполагает |

|

Стратегия приспособление |

|

||

|

взаимные уступки в чем-то |

|

(уступка) основывается на |

|

||

|

важном и принципиальном |

|

игнорировании своих |

|

||

|

для каждой из сторон. |

|

интересов и принятии |

|

||

|

|

|

|

позиции оппонента. |

|

|

|

|

|

|

|

|

|

Уклонение

(бездействии) означает

нахождение в ситуации конфликта, но без всяких активных действий по его разрешению.

Стратегия поведения в конкретном конфликте, определяется той мерой, в

которой его участники хотят удовлетворить интересы собственные и интересы другой стороны, действуя при этом пассивно или активно,

совместно или индивидуально.

Стратегия уклонения от конфликта предполагает физическое или психологическое устранение от конфликта. Она обычно реализуется, когда затрагиваемая проблема для человека не столь важна или предполагаемые издержки в результате конфликта оцениваются как неприемлемые. Поэтому субъект, придерживающийся данной стратегии, не отстаивает свои права, не сотрудничает ни с кем для выработки решения, не хочет тратить время и силы на решение возникших противоречий. Этот подход также приемлем в случаях, когда одна из сторон обладает большей властью или считает, что нет серьезных оснований для продолжения отношений.

Использование стратегии уклонения от конфликта нередко вместо снижения напряженности ведет к развитию конфликта, поскольку игнорирование несогласия может вызвать еще большее недовольство. При таком подходе вполне могут проиграть обе стороны. Однако не стоить рассматривать данное конфликтное поведение исключительно как бегство от проблемы и уклонение от ответственности. В некоторых обстоятельствах уход от конфликта является приемлемым решением, особенно, если имеются предпосылки того, что конфликтная ситуация может разрешиться сама собой или отсутствуют реальные возможности (например, достаточная информация, ресурсы, поддержка и т.п.) для урегулирования конфликта.

Стратегия приспособления в конфликтной ситуации, как правило,

связана с попыткой удовлетворения интересов партнеров в ущерб своих собственных интересов. Другими словами приспособление – это действия совместно с другой стороной, без отстаивания собственных интересов в целях сглаживания конфликтной ситуации. Данная стратегия считается эффективной, когда исход дела чрезвычайно важен для одной стороны и не очень существен для другой, а также, когда человек жертвует собственными

интересами ради партнера или общего дела. С точки зрения индивидуального удовлетворения, приспособление связано с ситуацией выигрыша и проигрыша, поскольку приспосабливающийся человек проигрывает,

предоставляя возможность выиграть партнеру.

С точки зрения удовлетворенности отношениями постоянное приспособление создает две основные проблемы. Во-первых, улаживание конфликта путем приспособления одного партнера к другому, ведет к тому,

что ими не высказывается своя точка зрения, важные факты и аргументы.

Это, в свою очередь, может привести к принятию неправильных решений.

Во-вторых, согласно теории обмена, приводит к тому, что приспосабливающийся постоянно получает меньше. В результате рано или поздно, такая ситуация перестает устраивать того, кто вынужден постоянно приспосабливаться в конфликтных ситуациях. Соответственно данный человек будет стремиться к установлению сбалансированных отношений с другими партнерами.

Вместе с тем, когда предмет противоречий не имеет большого значения для сторон, а гораздо важнее сами отношения, приспособление может быть вполне приемлемо. Более того, в некоторых деловых культурах считается, что конфликты предпочтительно урегулировать именно таким способом. В

частности японцы придерживаются мнения, что человек поступит разумнее и сохранит свое лицо, если приспособится, а не будет рисковать утратой уважения к себе, ввязавшись в ссору.

Стратегия принуждения в конфликте предполагает его разрешение с помощью силы, словесных нападок или манипуляции; при этом человек требует, чтобы его потребности были удовлетворены, а идеи одобрены. Суть этой стратегии описывается поговоркой «кто силен, тот и прав». С точки зрения удовлетворения потребностей, принуждение – это ситуация

«выигрыш – проигрыш».

Для применения данного подхода необходимо обладать властными преимуществами. Те, кто принуждают, требуют, что бы все было так, как они