- •Основы морфологии введение

- •Тема 1. Принципы организации организма человека

- •Общие принципы организации тела человека:

- •Тема 2. Клеточный уровень организации организма человека .

- •Тема 3. Тканевой , уровень организации организма человека

- •Строение покровного эпителия

- •Организация органного уровня организма человека

- •Тема 4. Система циркуляции организма человека

- •1. Система микроциркуляции

- •Крупные сосуды

- •Структурная организация магистральных сосудов

- •Форма лимфатических узлов

- •Морфология лимфатических узлов

- •3. Органы системы циркуляции

- •1. Большой круг кровообращения (артериальная система).

- •1.1 Большой круг кровообращения (система микроциркуляции).

- •1.2 Большой круг кровообращения (венозная система).

- •2. Малый круг кровообращения (венозная система).

- •2.1 Малый круг кровообращения (система микроциркуляции)

- •Тема 5. Система дыхания

- •Верхние дыхательные пути

- •Структурная организация бронхо-легочной системы организма человека

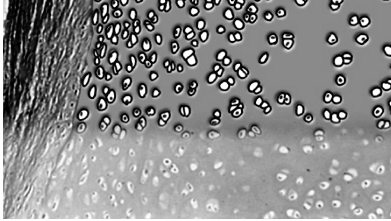

- •Тема 6. Система крови

- •Форменные элементы периферической крови

- •1. Эритропоэз.

- •2. Тромбопоэз.

- •3. Лейкопоэз.

- •Тема 7. Иммунная система

- •Вилочковая железа (тимус)

- •Тема 8. Система пищеварения

- •Функциональная организация пищеварения

- •Тонкая кишка

- •Слои кишечной стенки:

- •Пищеварительные железы:

- •Структурная организация печени

- •Б) Поджелудочная железа

- •Тема 9. Выделительная система

- •Содержание

Тема 3. Тканевой , уровень организации организма человека

Основные типы тканей:

Эпителиальная ткань.

Эпителиальные ткани покрывают поверхности тела, выстилают слизистые и серозные оболочки внутренних органов, а также образуют большинство желез.

Общие морфологические признаки эпителиальной ткани:

Эпителиальные клетки объединяются в непрерывные пласты, лежащие на базальной мембране.

Между клетками практически нет межклеточного вещества, а клетки соединены благодаря межклеточным контактам.

Клетки эпителия имеют четкую полярность (клетки разных слоев имеют разное строение).

Эпителий не содержит кровеносных сосудов, а питание осуществляется за счет диффузии через базальную мембрану со стороны соединительной ткани.

Эпителий обладает высокой пролиферативной (репаративной) активностью за счет камбиальных клеток, расположенных на базальной мембране.

Эпителиальные ткани разделяют на две большие группы:

Покровные и железистые:

Покровный эпителий занимает в организме пограничное положение, отделяя внутреннюю среду от внешней, выполняет функцию всасывания и выделения (обмен веществ);

Железистый эпителий осуществляет секреторную функцию (синтезирует и выделяет вещества - секреты).

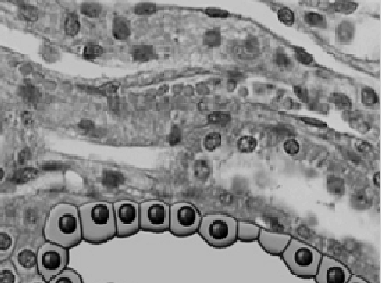

Виды покровного эпителия:

Однослойный плоский эпителий (мезотелий) - состоит из одного ряда плоских клеток полигональной формы. Покрывает листки плевры, брюшины,

околосердечной сумки.

Однослойный кубический эпителий - покрывает яичник, выстилает собирательные трубочки мозгового вещества почек.

Однослойный призматический эпителий - этот вид эпителия обладает высокой секреторной способностью (выстилка желудка, канала шейки матки) или функцией всасывания за счет каемки (тонкая и толстая кишка, желчный пузырь, ряд протоков печени и поджелудочной железы).

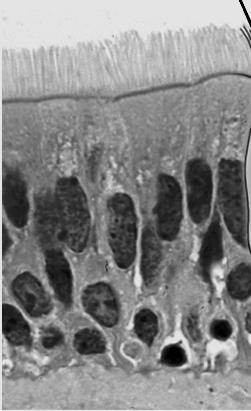

Многорядный призматический реснитчатый эпителий - выстилает воздухоносные пути, маточные трубы, семявыносящие протоки.

Многослойный плоский (чешуйчатый) неороговевающий эпителий характерен для слизистых оболочек ротовой полости, пищевода, надгортанника и др.

Многослойный плоский (чешуйчатый) ороговевающий эпителий покрывает поверхность кожи, образуя эпидермис.

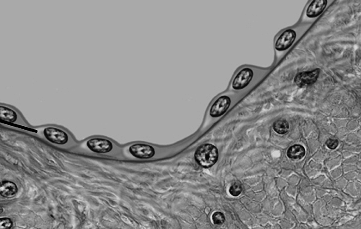

Переходный эпителий - характерен для мочевыводящих путей, т.е. органов, изменяющих форму при заполнении и опорожнении

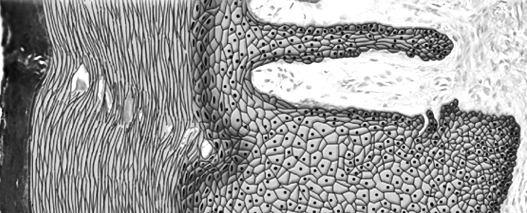

Строение покровного эпителия

Однослойный плоский эпителий

|

|

|

|

Многорядный призматический реснитчатый эпителий

|

Многослойный плоский неороговевающий эпителийтелий

|

||

Железистый эпителий.

Состоит из железистых клеток - гландулоцитов. Это высокоспециализированные клетки, приспособленные к синтезу, накоплению, хранению и выведению секрета.

Фазы секреторного процесса:

поступление в клетку исходных продуктов;

синтез секрета, оформление его в виде секреторных гранул;

выведение секрета из клетки;

восстановление клетки после секреции.

Типы секреторных структур:

одноклеточные железы;

многоклеточные железы.

Группы многоклеточных желез:

эндокринные железы - не имеют выводных протоков, продукты секреции поступают непосредственно в кровь;

экзокриннные железы - вырабатывают секреты, выделяющиеся во внешнюю среду (на поверхность кожи или в просвет полых органов). Они состоят из двух отделов: концевого (секреторного) и выводного протока.

Классификация экзокринных желез:

- по форме выводных протоков

а) простая железа - имеет неразветвленный выводной проток;

б) сложная железа - имеет разветвленный выводной проток.

- по форме секреторных отделов

а) трубчатые железы;

б) альвеолярные железы;

в) трубчато-альвеолярные железы;

Типы выделения секрета:

мерокринный - без разрушения железистых клеток (слюнные железы, поджелудочная железа, большая часть потовых желез и др.);

апокринный - при секреции утрачивается часть железистой клетки (молочные и потовые железы подмышечних областей);

голокринный - при секреции разрушается вся железистая клетка (сальные железы кожи).

Соединительные ткани.

Соединительные ткани объединяют большую группу тканей, развивающихся из мезенхимы.

Общие морфологические признаки соединительной ткани:

Сильно развито межклеточное вещество, в котором находятся волокна и клетки.

Межклеточное вещество состоит из основного вещества и волокон.

Основное вещество содержит углеводные соединения - гликозоаминогликаны, гиалуроновую кислоту и хондротинсульфат, которые связывают большое количество воды, что важно для обеспечения обменных процессов.

Выделяют по морфологическим признакам два типа волокон:

коллагеновые - обладают высокой прочностью и малой растяжимостью;

эластические - обладают способностью растягиваться и затем возвращаться к первоначальной длине и форме.

Клетки соединительной ткани:

фибробласты - секретируют белки основного вещества соединительной ткани;

макрофаги – клетки, обладающие фагоцитозом и участвующие в иммунных реакциях;

тучные клетки - секретируют биологически активные вещества (гепарин, серотонин, гистамин, дофамин и др.;

плазмоциты - вырабатывают иммуноглобулины и участвуют в иммунных реакциях;

жировые клетки (адипоциты) - обладают способностью накапливать жир;

пигметные клетки - цитоплазма обладает способностью накапливать меланин;

перициты - клетки, располагающиеся в базальном слое капилляров;

адвентициальные - малодифференцированные клетки фибробластического ряда, сопровождающие мелкие сосуды;

лейкоциты - выполняют защитную функцию при выходе из кровеносных сосудов.

Виды соединительной ткани:

ВОЛОКНИСТАЯ соединительная ткань |

|||

Рыхлая |

Плотная |

Эластическая

|

|

СОЕДИНИТЕЛЬНАЯ ТКАНЬ СО СПЕЦИАЛЬНЫМИ СВОЙСТВАМИ |

|||

Ретикулярная

|

Жировая |

||

ХРЯЩЕВАЯ ТКАНЬ |

|||

Гиалиновый

|

Эластический

|

||

КОСТНАЯ ТКАНЬ |

|||

Костная |

|||

КРОВЬ |

|||

Волокнистая соединительная ткань:

рыхлая соединительная ткань - сопровождает кровеносные сосуды и нервы, из нее состоит сосочковый слой кожи, собственная пластинка слизистой оболочки и подслизистого слоя полых органов:

плотная оформленная соединительная ткань - формирует сухожилия и связки;

эластическая соединительная ткань - формирует эластоволокнистые связки.

Соединительная ткань со специальными свойствами:

ретикулярная ткань - формирует остов и создает микроокружение для кроветворных органов (красный костный мозг);

жировая ткань - обладает способностью накопления и обмена липидов;

слизистая соединительная ткань - эмбриональная форма соединительной ткани;

пигментная соединительная ткань - принимает участие в формировании радужной и сосудистой оболочек глаза.

Хрящевая и костная ткань.

Хрящевые и костные ткани относятся к скелетным тканям, выполняют в организме человека опорную и механическую функцию, а также принимают участие в минеральном обмене.

Хрящевые ткани состоят из клеток (хондроцитов, хондробластов, хондрокластов) и межклеточного вещества:

В межклеточном веществе содержится до 50-70% (от массы сухого вещества) коллагена, а также гликозоаминогликаны, протеогликаны, липиды;

Тканевая жидкость составляет 75% хряща и играет большую роль в поддержании жизнеспособности хрящевых клеток.

Хрящевая ткань не содержит кровеносных сосудов, а питание обеспечивается за счет диффузии из надхрящницы.

Надхрящницей называется слой соединительной ткани, покрывающей поверхность хряща. Выделяют два слоя: наружный - фиброзный, содержащий кровеносные сосуды, и внутренний, содержащий фибробласты.

Клетки хрящевой ткани:

фиброциты - расположенные в особых полостях (лакунах). Рост хряща обеспечивается за счет деления хонроцитов и накопления вокруг них специфического матрикса;

фибробласты – молодые клетки, расположенные в глубоких слоях надхрящницы.

Виды хрящей:

гиалиновый хрящ - встречается в местах соединения ребер с грудиной, на суставных поверхностях, в местах соединения эпифиза и метафиза трубчатых костей (ростовые зоны до окостенения);

эластический хрящ - содержит большое количество эластических волокон, встречается в надгортаннике, ушной раковине, гортани;

волокнистый хрящ - занимает промежуточное место между плотной соединительной тканью и располагается в местах перехода в сухожилия. Из этого вида хряща построены симфизы (лобковых костей и межпозвоночные диски).

Костные ткани.

Являются разновидностью соединительной ткани и состоят из клеток и межклеточного вещества.

В состав межклеточного вещества входит около 70% неорганических соединений (в виде гидроксиапатита) и белок оссеин (коллагеновый тип).

Клетки костной ткани:

остеоциты - клетки отростчатой формы, лежащие в костных полостях (лакунах);

остеобласты - это молодые клетки, образующие костную ткань;

остеокласты - специализированные макрофаги, разрушающие обызвествленные хрящи и кости.

Остеоциты формируют концентрические структуры - остеоны, в центре которых находятся центральные каналы, объединенные в единую систему.

Эндоост - один слой плоских клеток, выстилающих полости костей.

Надкостница является ростовой зоной кости и содержит кроме волокнистой соединительной ткани и сосудов:

камбиальные - полустволовые клетки;

проостеобласты - клетки, обладающие высокой пролиферативной активностью;

остеобласты – клетки, утратившие способность к размножению.

Регенерация (восстановление) поврежденной кости осуществляется за счет малодифференцированных клеток эндооста и надкостницы.

Виды костной ткани:

грубоволокнистая - это эмбриональная костная ткань, формирующаяся при любом способе развития кости и замещающаяся в дальнейшем зрелой (пластинчатой) костной тканью;

пластинчатая - основной структурный компонент - костная пластинка. Она состоит из клеток (остеоцитов) и межклеточного вещества в малом количестве. Тонкие коллагеновые волокна лежат параллельно друг другу. В соседних пластинках они обычно располагаются под углом 90

Развитие кости обеспечивается благодаря двум способам: мембранозному и хрящевому остеогенезу (на месте хрящевой закладки);

А

Б

В

Г

Д

Ж

З

мембранозное развитие костей – А, Б;

хрящевой остеогенез – В-З.

I. Стадии мембранозного развития костей:

размножение мезенхимных клеток и васкуляризация остеогенных островков;

образование остеогенного матрикса костной ткани;

кальцинирование межклеточного вещества.

II. Стадии хрящевого остеогенеза:

формирование из гиалинового хряща модели будущей кости;

замещение хрящевой ткани костной путем перихондрального и эндоходрального окостенения.

Диамика морфологических изменений костной ткани:

- замещение грубоволокнистой кости пластинчатой происходит в результате внутренней реорганизации кости:

а) остеокласты образуют в кости адсорбционные полости;

б) полости заселяются остеобластами и формируются костные пластинки (типичные остеоны - концентрическая система пластинок).

Этот процесс не заканчивается замещением пластинчатой костью, а продолжается всю жизнь. В кости вновь образуются полости и формируются вторичные, третичные и т.д. остеоны, а остатки разрушающихся остеонов превращаются во вставочные пластинки.

- эндохондральая кость разрушается остеокластами с формированием больших полостей (костномозговая полость), а проникающие сюда клетки мезенхимы дифференцируются в строму костного мозга, которая заселяется стволовыми клетками.

В эпифизах хрящевая ткань сохраняется длительное время. В ней выделяют несколько зон:

зона резорбции хряща - располагается ближе к диафизу;

зона гипертрофии;

зона пролиферации - будущая метафизарная пластинка роста;

резервная зона неизмененного хряща - остальную часть эпифиза.

С возрастом у человека в эпифизах появляются вторичные центры эндохондрального окостенения и только зона пролиферации хряща сохраняется примерно до 20 лет.

Мышечная ткань (см. раздел «Мышца, как орган»).

Нервная ткань (см. раздел «Структурная организация нервной системы человека»).

Однослойный

плоский эпителий

Однослойный

плоский эпителий Многорядный

призматический реснитчатый эпителий

Многорядный

призматический реснитчатый эпителий