- •Общая характеристика искусственных сооружений на сети железных дорог России.

- •8.Задачи периодических осмотров искусственных сооружений и порядок их выполнения.

- •16.Оценка грузоподъемности эксплуатируемых мостов. Способы перерасчета мостов.

- •18.Особенности определения грузоподъемности железобетонных пролетных строений методом классификации: основные положения.

- •19.Особенности классификации подвижных нагрузок.

- •20.Основные принципы усиления несущей способности пролетных строений.

- •31.Усиление арочных каменных и бетонных пролетных строений.

- •32.Усиление опор.

- •33.Усиление металлического пролётного строения превращением в сталежелезобетонное.

- •34.Способы ремонта железобетонных пролетных строений.

- •35/Ремонт клепанных пролетных строений

- •36.Ремонт мостового полотна.

- •37.Ремонт гидроизоляции и водоотводных устройств.

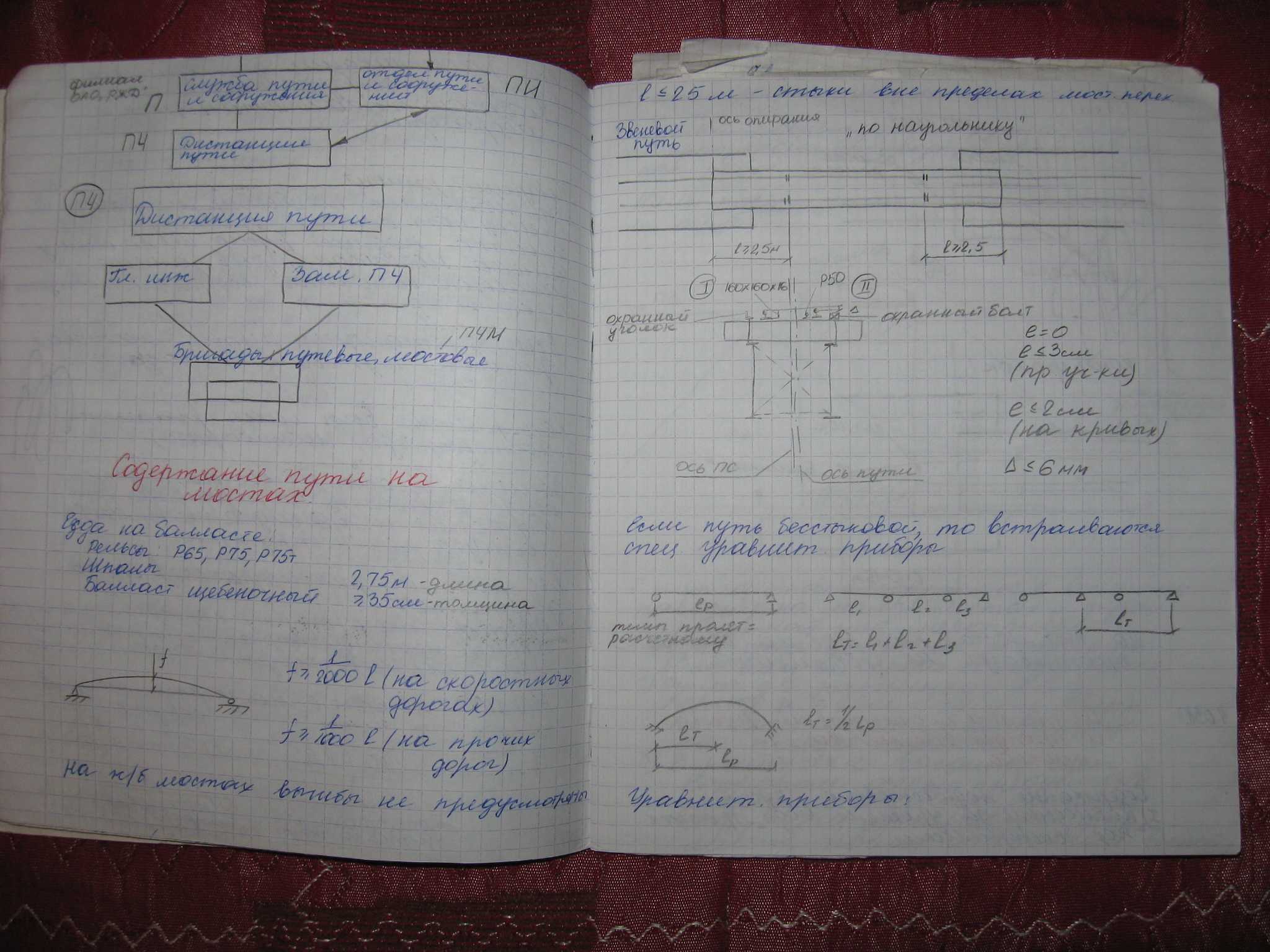

- •46.Подъемка пролетных строений. Увеличение толщины балластного слоя.

- •47.Переустройство железнодорожного моста под совмещенное движение.

- •48.Замена малых мостов водопропускными трубами.

Общая характеристика искусственных сооружений на сети железных дорог России.

На железных дорогах России эксплуатируется 87 465 шт. искусственных сооружений, общей длиной более 2250 км. Металлические мосты с массой металла около 1 400 000 т (11 753 шт.) по протяженности составляют около 50% железнодорожных мостов. Эксплуатируемые в настоящее время металлические мосты построены в течение последних 120 лет, поэтому они весьма разнообразны как по конструкции и по материалам, так и по физическому состоянию.

Железобетонные мосты составляют также около 50 % протяженности всех железнодорожных мостов. Массовое строительство железобетонных мостов в России началось после 1930 г.; почти 90 % железобетонных мостов построено после 1945 г. С 1950 г. стали широко применяться предварительно напряженные железобетонные пролетные строения.

Число бетонных и каменных мостов, эксплуатируемых на железных дорогах России, незначительно.

Самые многочисленные сооружения — водопропускные трубы -составляют более 50 % всех искусственных сооружений. Первые трубы под насыпями были построены более 140 лет назад из каменной кладки на известковом растворе. С конца прошлого века трубы начали сооружать из бетона и железобетона. Новый строительный материал позволил изменить их конструкцию: вместо сводчатых и овоидальных стали строить трубы прямоугольного и круглого очертания, а затем из сборных конструкций. Это дало возможность снизить сроки и стоимость строительства. Водопропускные трубы удобны в эксплуатации и поэто-"му часто более предпочтительны, чем мосты малых пролетов. В незначительном количестве встречаются круглые металлические и, как временные сооружения, деревянные трубы.

Первые в России расчетные нагрузки на железнодорожные мосты оьми приняты в 1875 г.: паровозная - 117,7 кН на ось паровоза и вагонная интенсивностью 25,8 кН/м пути. В последующих нормах 1884,

о и 1907 гг. нагрузки на ось паровоза принимались равными 147,2 и 196,2 кН, а вагонные - 21,4; 25,8 и 58,9 кН/мпути. Таким образом, через 30 лет со времени введения первых норм проектирования железнодорожных мостов в России расчетная нагрузка на ось локомотива возросла в 1,7, а вагонная - в 2,3 раза. Расчетная нагрузка норм 1907 г»бы-ла наиболее обоснованной. В 1921 г. вводится расчетная нагрузка на ось локомотива 216 кН, вагонная — 68,7 кН/м.

Неопределенность перспектив развития подвижного состава желез-, ных дорог в то время не позволяла дать достаточно обоснованные нормы расчетных нагрузок и потому они менялись после 1921 г. в 1923 и 1925 гг. Перспективы развития подвижного состава определились к 1930 г., что дало возможность обосновать в 1931 г. нормы расчетных нагрузок, которые просуществовали до 1962 г. В 1931 г. впервые было введено понятие класса нагрузки К, принимаемого равным 6; 7 или 8 в зависимости от капитальности проектируемого сооружения. Для постоянных мостов принимали К равным 7 или 8, а для временных (например, деревянных мостов) - 6. Расчетную нагрузку определяли умножением нагрузки от единичного эталонного поезда Ш на класс К.

В нормах 1962 и 1984 гг. (СН 200-62; СНиП 2.05.03-84) нормативная нагрузка СК ориентирована на далекую перспективу и представлена в виде эквивалентных нагрузок от различных типов и сочетаний перспективного подвижного состава. В нормативной нагрузке СК сохранено . понятие класса нагрузки К. При проектировании капитальных сооружений принимают К-14, а для временных К-10.

Данные о расчетных нагрузках по нормам 1875, 1907 и 1931 гг., как наиболее характерных, приведены в табл. 1.1.

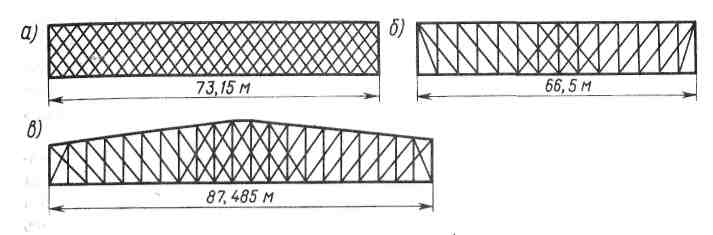

Во второй половине прошлого столетия широко применялись металлические пролетные строения с многорешетчатыми (рис. 1.1, а) и многораскосными (рис. 1.1, б) главными фермами. Основным недостатком этих систем, особенно характерным для начального периода их применения, являлось наличие большого числа элементов с малой жесткостью.

Опоры мостов до 1930 г. обычно сооружали из бутовой кладки с облицовкой из штучного камня прочных пород с фундаментами«на естественном и свайном основаниях. Во второй половине прошлого века при возведении фундаментов начали применять кессоны и опускные колодцы. Опыт эксплуатации таких опор показал достаточно высокую их надежность. Но в ряде случаев в них обнаруживаются серьезные повреждения фундамента и непосредственно опоры, особенно в зоне переменных горизонтов воды и ледостава, в виде трещин, каверн и поясообраз-ных ниш.

Мосты постройки более поздних лет обычно сооружали на монолитных и сборных бетонных и железобетонных опорах, в том числе без облицовки камнем. Практика эксплуатации указанных опор выявила возможность появления в них различных повреждений. Например, в бетонных и железобетонных опорах могут образовываться различного рода трещины, повреждения бетона в зонах переменных горизонтов воды и ледостава, особенно на участках швов бетонирования и между блоками и др.

В процессе эксплуатации водопропускных труб приходится выполнять значительные объемы работ по ремонту каменной и бетонной кладки, заделки трещин и швов в звеньях, гидроизоляции, переустраивать оголовки и лотки, проводить реконструкцию труб с увеличением отверстий, а иногда заменять их мостами.

Рис. 1.1. Схемы мн огорешетчатых и многораск осных ферм: а

—

многорешетчатая; б, в — двухраскосные

—

многорешетчатая; б, в — двухраскосные

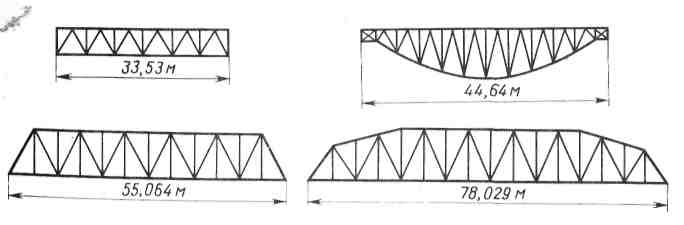

Рис. 1.2. Схемы главных ферм с треугольной решеткой и дополнительными стойками и подвесками

2.Общая характеристика в

оздействия подвижного состава на мосты по основным периодам развития железных дорог: давление от оси на рельсы и погонные нагрузки от современного подвижного состава; основные тенденции изменения массы и скоростей движения поездов.

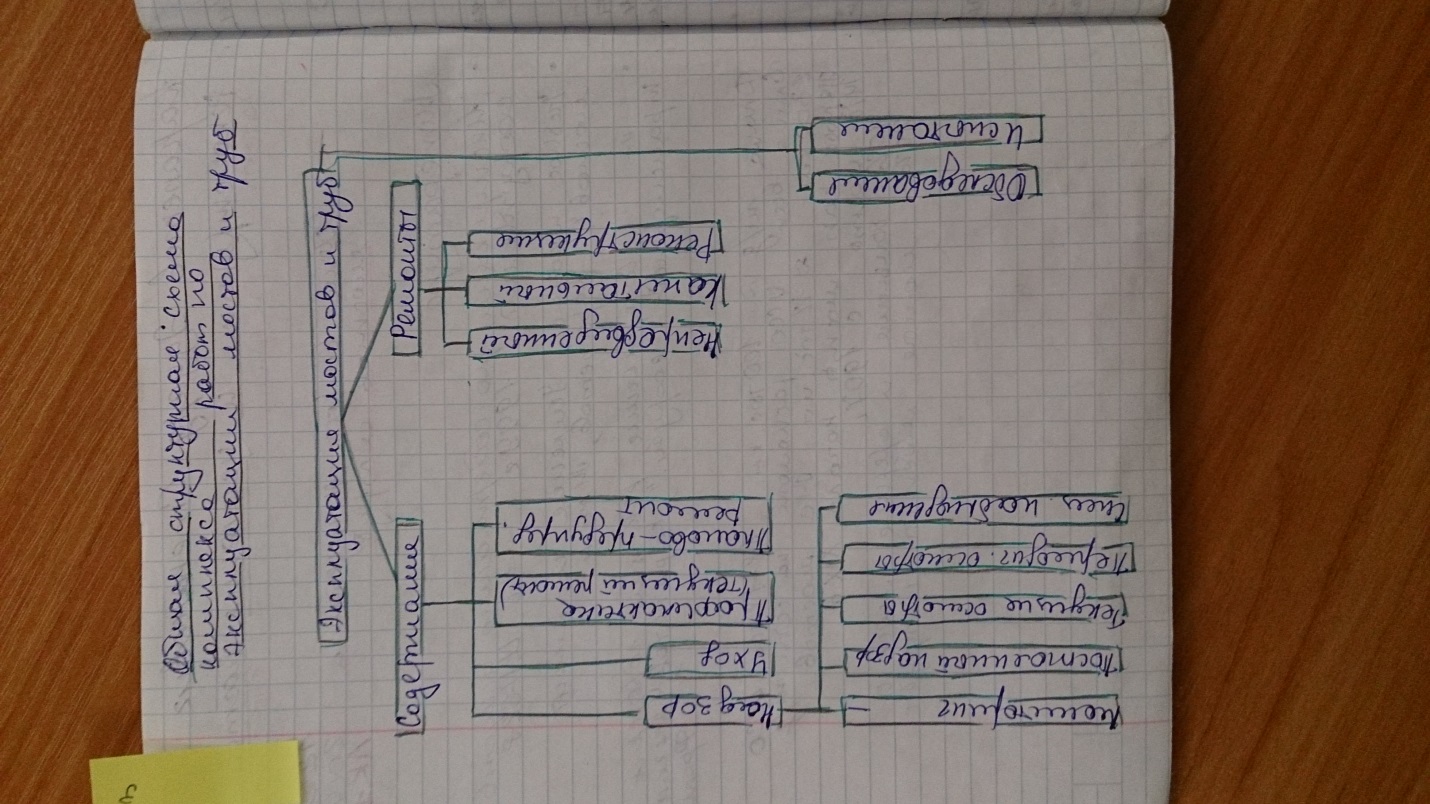

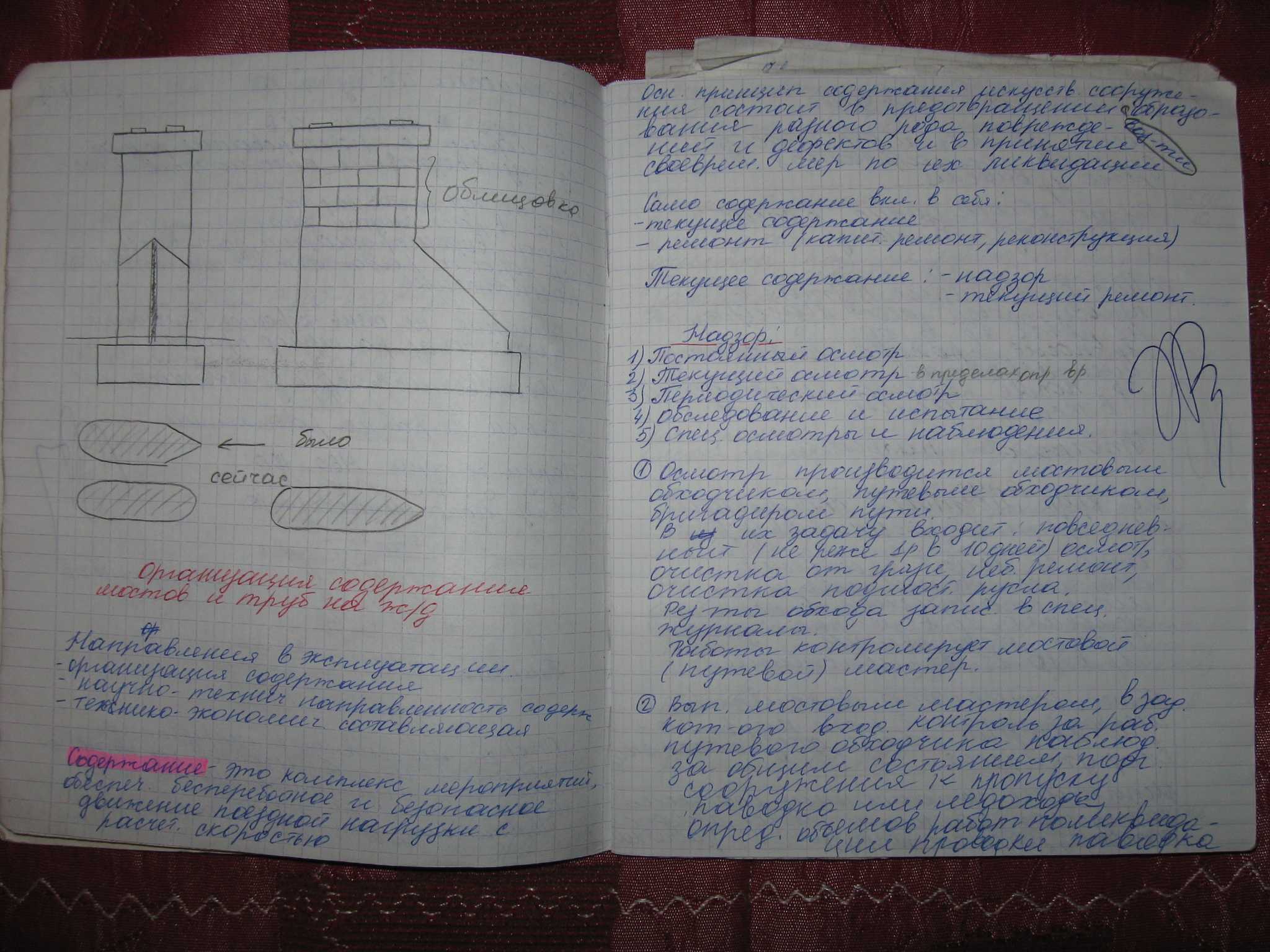

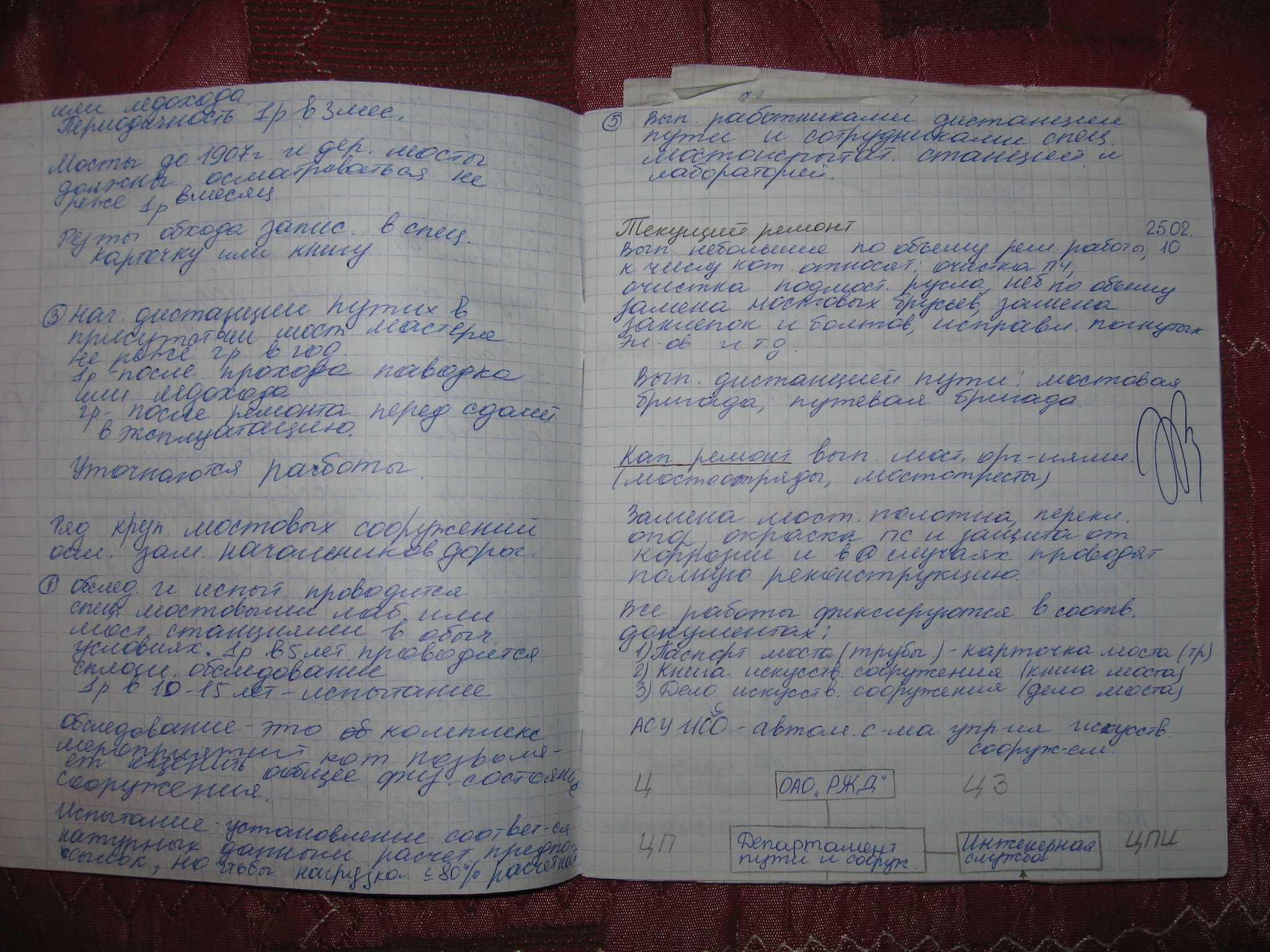

3.Общая организация содержания железнодорожных мостов и труб.

4.Виды текущего содержания и их осуществление на искусственных сооружениях.

5.Организация надзора за искусственными сооружениями.

6.Выполнение систематического надзора за искусственными сооружениями.

7.Задачи текущих осмотров искусственных сооружений и порядок их выполнения.

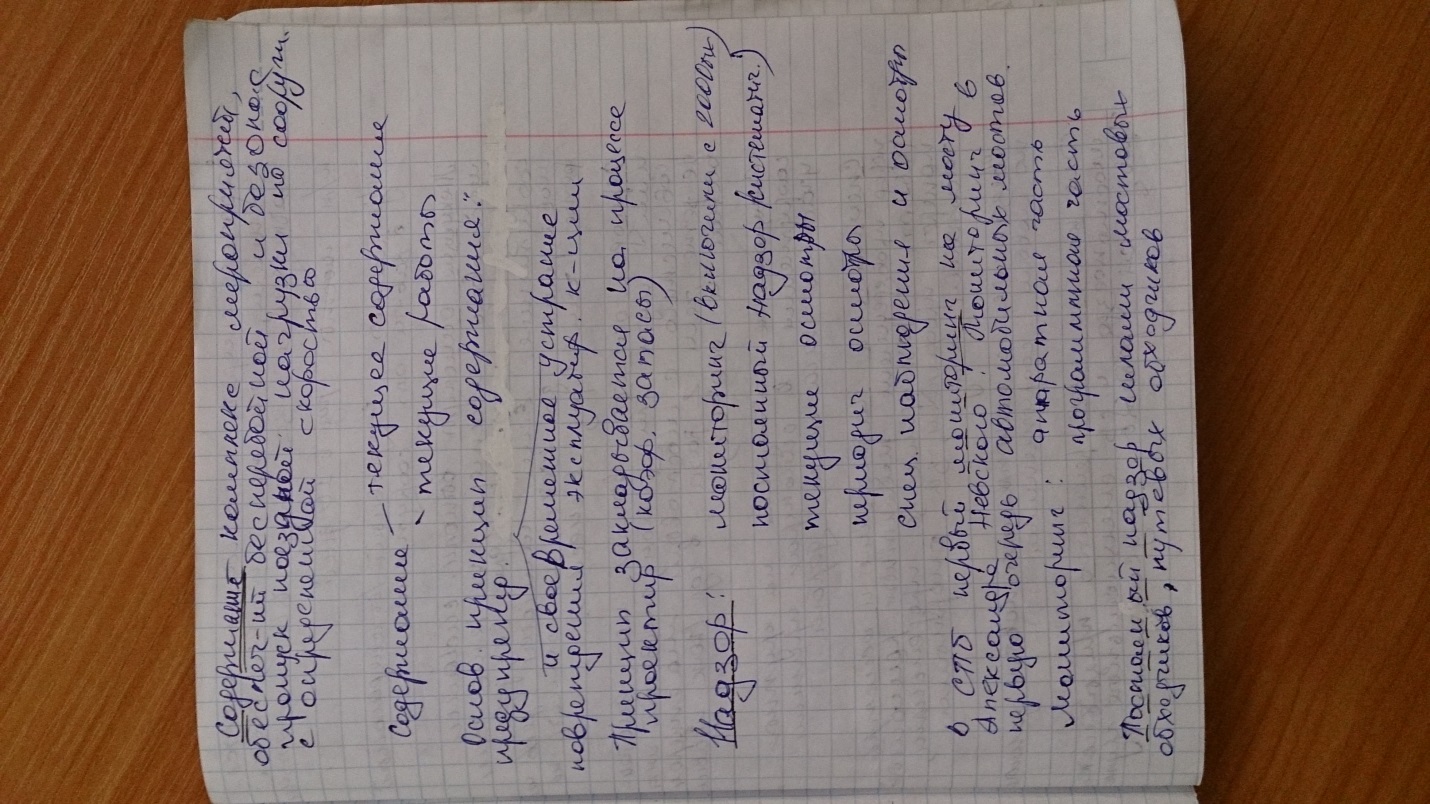

Текущие осмотры выполняют бригадиры пути, бригадиры по искусственным сооружениям, начальники участков, дорожные, старшие дорожные и мостовые мастера, начальники дистанций пути и их заместители. Цель текущих осмотров — наблюдение за общим состоянием сооружений, выявление неисправностей, установление причин их появления и способов устранения, контроль за выполнением надзора и Удержания сооружений обходчиками пути и искусственных сооружений, а также инструктирование этих работников.

Сроки проведения текущих осмотров мостовым мастером или под его руководством бригадиром устанавливаются в соответствии с Инструкцией по содержанию искусственных сооружений и начальником дистанции пути в зависимости от вида и состояния сооружений. Например, металлические, железобетонные и каменные мосты и трубы, находящиеся в исправном состоянии, осматриваются не реже одного раза в 3 мес; деревянные мосты и трубы, пешеходные мосты — каждый месяц. Решетчатые пролетные строения мостов, построенные по устаревшим нормам проектирования, включая нормы 1907 г., осматриваются е реже одного раза в 2 мес. Слабые и дефектные сооружения осматриваются чаще; при неудовлетворительном состоянии сооружений до устранения неисправностей за ними устанавливается непрерывное наблюдение.

Бригадиры пути, дорожные и старшие дорожные мастера, начальники участков, начальники дистанций пути проводят осмотры искусственных сооружений в порядке, установленном Инструкцией по текущему содержанию пути.

Данные осмотров с указанием необходимых ремонтных работ мостовые мастера и бригадиры заносят в Книгу записи результатов осмотра искусственных сооружений, а наиболее существенные дефекты, выявленные при текущих осмотрах, - в Книгу искусственного сооружения.