- •1.Строение и вещественный состав атмосферы.

- •3.Что такое климат и что такое погода? Что понимается под локальным и глобальным климатом?

- •4.Солнечная радиация. Спектральный состав солнечной радиации. Солнечная постоянная.

- •5.Энергетическая освещенность. Инсоляция, солярный климат, закон Вина, закон Стефана-Больцмана, закон Рэлея.

- •6.Прямая и рассеянная солнечная радиация. Как происходит рассеяние солнечной радиации в атмосфере? Какие явления связаны с рассеянием радиации?

- •1.2. Прямая солнечная радиация

- •1.4. Рассеянная солнечная радиация

- •7.Поглощение радиации в атмосфере.

- •8.Что такое поглощенная и отраженная радиация? От чего зависит энергетическая светимость этих видов радиации? Каков их спектральный состав?

- •9.Суммарная солнечная радиация. Альбедо Земли. Альбедо поверхности, что оно характеризует, каковы средние значения альбедо различных естественных поверхностей?

- •1.8.Отражение солнечной радиации. Альбедо Земли.

- •10.Эффективное излучение. Радиационный баланс земной поверхности.

- •11.Факторы, влияющие на прозрачность атмосферы. Дальность видимости, коэффициент прозрачности атмосферы, оптическая масса атмосферы, фактор мутности? От чего они зависят?

- •12.Географические закономерности распределения прямой и рассеянной солнечной радиации.

- •13.Тепловой режим атмосферы, виды теплообмена Температура воздуха. Причины ее изменения. Адиабатические изменения температуры воздуха. Явление адвекции.

- •14.Тепловой баланс земной поверхности.

- •15.Законы Фурье.

- •16.Тепловой режим почвы и водоемов. Суточный и годовой ход температуры почвы и водоемов.

- •3.5.Суточный и годовой ход температуры почвы и водоемов.

- •17.Закон Воейкова. Суточный ход температуры, непериодические изменения температуры.

- •3.9. Непериодические изменения температуры. Заморозки.

- •18.Распределение температуры с высотой. Вертикальный термический градиент Изотермия и инверсия. Виды инверсии. Формирование инверсии в свободной атмосфере.

- •19.Ускорение конвекции. Стратификация атмосферы.

- •3.12.Распределение температуры с высотой. Ускорение конвекции

- •3.13.Стратификация атмосферы

- •20.Типы годового хода температуры воздуха

- •21.Влагооборот, его составляющие. Конденсация и сублимация. Испарение и испаряемость.

- •4.1 Общая характеристика влагооборота.

- •4.2.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.

- •4.3.Конденсация в атмосфере.

- •22.Особенности влагооборота океанов и континентов.

- •23.Дать определения характеристикам влажности воздуха, привести формулы их расчета и единицы измерения.

- •24.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.

- •4.2.Географическое распределение характеристик влажности воздуха.

- •4.14.Географическое распределение осадков.

- •25.Облака. Классификации облаков. Фронтальная облачность. Облачность, ее суточный и годовой ход. Продолжительность солнечного сияния. Световые явления в облаках

- •4.6.Облачность, её суточный и годовой ход

- •4.8.Световые явления в облаках. Радуга.

- •26.Осадки. Формы осадков. Снежный покров, снеговая граница. Метели

- •4.11.Осадки. Формы осадков.

- •4.16.Снежный покров. Его климатическое значение.

- •4.17.Снеговая линия.

- •4.17.Метели.

- •Географические закономерности распределения осадков.

- •Типы годового хода осадков

- •Туман, дымка, мгла. Климатические разновидности смога.

- •5.2.Барический градиент и барическая ступень

- •Ветер. Скорость и направление ветра.

- •Характеристика скорости ветра по шкале Бофорта

- •Условия возникновения геострофического градиентного и геотриптического ветра. Нарисуйте условия возникновения геострофического геотриптического градиентного ветра

- •5.7.Геострофический ветер. Градиентный ветер.

- •Зональность в распределении давления и ветра.

- •5.8. Зональность в распределении давления и ветра.

- •Средние широтные величины приземного давления в гПа

- •Тропические и внетропические циклоны. Возникновение и эволюция циклонов.

- •Закономерности тропической циркуляции.

- •Закономерности внетропической циркуляции.

- •Тропические и внетропические муссоны.

- •Нарисовать схему зональности давления и ветра. Объяснить механизм образования ветров общей циркуляции.

- •Тропические циклоны. Районы развития и последствия.

- •Зона внутритропической конвергенции и погода в ней.

- •Закономерности циркуляции атмосферы во внетропической зоне.

- •Формирование циклонов и антициклонов. Погода в них.

- •Центры действия атмосферы. Их роль в формировании погоды. Отметить их на карте

- •Местные ветры. Бризы, фены, бора, горно-долинные, шквалы, самум

- •5.12. Местные ветры.

- •Бриз и механизм его образования.

- •Фён и механизм его образования

- •Нарисуйте циклон и антициклон, направление ветрового переноса в северном и южном полушарии.

- •Нарисуйте вертикальный разрез циклона и антициклона в холодном и теплом воздухе.

- •Классификация климатов б.П.Алисова.

- •По приведенным данным определите тип климата

1.Строение и вещественный состав атмосферы.

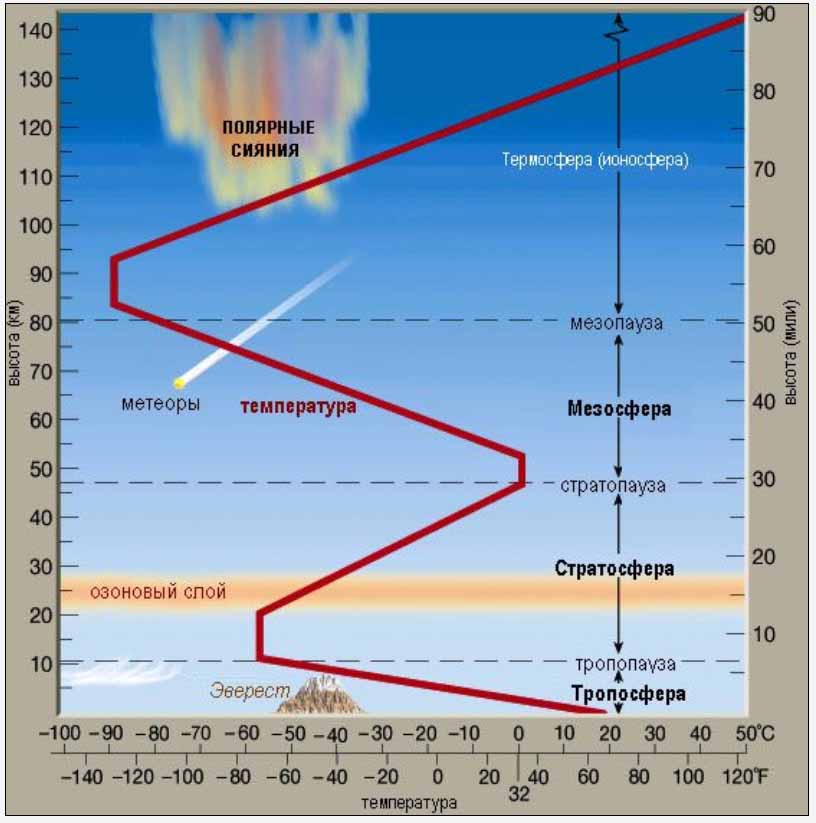

В атмосфере можно выделить несколько слоев, различающихся по температуре и плотности (рис. 1).

Тропосфера

Тропосфера — самый нижний слой атмосферы, толщина которого над полюсами составляет 8-10 км, в умеренных широтах — 10-12 км, а над экватором — 16-18 км.

Рис. 1. Строение атмосферы Земли

Воздух в тропосфере нагревается от земной поверхности, т. е. от суши и воды. Поэтому температура воздуха в этом слое с высотой понижается в среднем на 0,6 °С на каждые 100 м. У верхней границы тропосферы она достигает -55 °С. При этом в районе экватора на верхней границе тропосферы температура воздуха составляет -70 °С, а в районе Северного полюса -65 °С.

В тропосфере сосредоточено около 80 % массы атмосферы, находится почти весь водяной пар, возникают грозы, бури, облака и осадки, а также происходит вертикальное (конвекция) и горизонтальное (ветер) перемещение воздуха.

Можно сказать, что погода в основном формируется в тропосфере.

Стратосфера

Стратосфера — слой атмосферы, расположенный над тропосферой на высоте от 8 до 50 км. Цвет неба в этом слое кажется фиолетовым, что объясняется разреженностью воздуха, из-за которой солнечные лучи почти не рассеиваются.

В стратосфере сосредоточено 20 % массы атмосферы. Воздух в этом слое разрежен, практически нет водяного пара, а потому почти не образуются облака и осадки. Однако в стратосфере наблюдаются устойчивые воздушные течения, скорость которых достигает 300 км/ч.

В этом слое сосредоточен озон (озоновый экран, озоносфера), слой, который поглощает ультрафиолетовые лучи, не пропуская их к Земле и тем самым защищая живые организмы на нашей планете. Благодаря озону температура воздуха на верхней границе стратосферы находится в пределах от -50 до 4-55 °С.

Между мезосферой и стратосферой расположена переходная зона — стратопауза.

Мезосфера

Мезосфера — слой атмосферы, расположенный на высоте 50-80 км. Плотность воздуха здесь в 200 раз меньше, чем у поверхности Земли. Цвет неба в мезосфере кажется черным, в течение дня видны звезды. Температура воздуха снижается до -75 (-90)°С.

На высоте 80 км начинается термосфера. Температура воздуха в этом слое резко повышается до высоты 250 м, а потом становится постоянной: на высоте 150 км она достигает 220-240 °С; на высоте 500-600 км превышает 1500 °С.

В мезосфере и термосфере под действием космических лучей молекулы газов распадаются на заряженные (ионизированные) частицы атомов, поэтому эта часть атмосферы получила название ионосфера — слой очень разреженного воздуха, расположенный на высоте от 50 до 1000 км, состоящий в основном из ионизированных атомов кислорода, молекул окиси азота и свободных электронов. Для этого слоя характерна высокая наэлектризован- ность, и от него, как от зеркала, отражаются длинные и средние радиоволны.

В ионосфере возникают полярные сияния — свечение разреженных газов под влиянием электрически заряженных летящих от Солнца частиц — и наблюдаются резкие колебания магнитного поля.

Экзосфера

Экзосфера — внешний слой атмосферы, расположенный выше 1000 км. Этот слой еще называют сферой рассеивания, так как частицы газов движутся здесь с большой скоростью и могут рассеиваться в космическое пространство.

Состав атмосферы

Атмосфера — это смесь газов, состоящая из азота (78,08 %), кислорода (20,95 %), углекислого газа (0,03 %), аргона (0,93 %), небольшого количества гелия, неона, ксенона, криптона (0,01 %), озона и других газов, но их содержание ничтожно (табл. 1). Современный состав воздуха Земли установился более сотни миллионов лет назад, однако резко возросшая производственная деятельность человека все же привела к его изменению. В настоящее время отмечается увеличение содержания СО2 примерно на 10-12 %.

2.Основные методы исследований, применяемые в метеорологии и климатологии. Система метеорологических наблюдений на метеостанциях. Точность определения метеорологических величин при стационарных наблюдениях. Метеорологическая служба.

Фактические сведения об атмосфере, погоде и климате получают из наблюдений, анализ которых служит в метеорологии и климатологии для выявления причинных связей в изучаемых явлениях.

Кроме наблюдений за процессами, происходящими в атмосфере, в метеорологии применяют натурный эксперимент и методы математического моделирования. Результаты наблюдений наносятся на синоптические карты, результаты статистической обработки данных наблюдений и результаты математического моделирования и прогнозирования наносят на климатические карты.

Метеорологические наблюдения — это измерения метеорологических величин и качественные оценки атмосферных явлений.. Метеорологическими величинами являются температура и влажность воздуха, атмосферное давление, скорость и направление ветра, количество и высота облаков, количество осадков. К атмосферным явлениям относят туманы, метели, грозы, пыльные бури, такие оптические явления как радуга, венцы, голубой цвет неба. Осуществляется также измерения и наблюдения за природными явлениями и характеристиками, тесно связанными с метеорологическими элементами и важными для деятельности человека. Это температура почвы, или поверхностного слоя воды, испарение, высота и состояние снежного покрова, продолжительность солнечного сияния, иногда осуществляют наблюдения над солнечным и земным излучением, атмосферным электричеством.

Метеоpологические наблюдения над состоянием атмосферы осуществляются и для высоких слоев атмосферы. В этом случае они носят название аэpологических (до высот в 40 км) и аэpономических (для 40 и выше км). По методике они отличаются от обычных метеорологических и осуществляются с помощью специальных зондов и ракет.

Метеорологические наблюдения осуществляются по определенной программе в строго фиксированные сроки на специальных станциях, размещенных по всему земному шару. Самым важным условием проведения инструментальных наблюдений в различных точках земного шара является их единообразие. Это необходимо для того, чтобы все получаемые при наблюдениях данные отражали реально существующие особенности в физическом состоянии атмосферы, а не являлись спецификой наблюдений или приборов и были сопоставимы между собой. .Наиболее полная программа наблюдений осуществляется в метеоpологических и аэpологических обсерваториях, но их немного. Основной массив данных поступает в результате наблюдений на метеорологических и аэpологических станциях, которые работают по единой методике, однотипным приборам и делают наблюдения в определенные часы суток (синхронно). Эти наблюдения проводятся в 00, 03, 06, 09,12, 15, 18, 21 час по единому - гринвичскому времени. Результаты метеорологических наблюдений передаются в органы службы погоды, где они служат основой для составления синоптических карт и прогноза погоды.

На метеостанциях основного типа регистрируются следующие метеорологические величины:

• температура воздуха на высоте 2 м над земной поверхностью;

• атмосферное давление;

• влажность воздуха - парциальное давление водяного пара и относительная влажность;

• ветер - горизонтальное движение воздуха на высоте 10-12 м над земной поверхностью (скорость ветра и его направление);

• количество осадков, выпавших из облаков, их типы (дождь, снег, морось и т.д.);

• облачность - степень покрытия неба облаками, типы облаков, высота нижней границы облаков;

• наличие и интенсивность различных осадков, образующихся на земной поверхности и на

предметах (роса, иней, гололед);

• горизонтальная видимость - расстояние, на котором перестают различаться очертания предметов;

• продолжительность солнечного сияния;

• температура на поверхности почвы и на нескольких глубинах в почве;

• состояние поверхности почвы; высота и плотность снежного покрова.

Регистрируются также атмосферные явления: метели, шквалы, смерчи, мгла, пыльные бури, грозы, полярные сияния, радуга, миражи.

На береговых метеостанциях производятся также наблюдения над температурой воды и волнением водной поверхности. На морских судах программа наблюдений почти такая же, как на сухопутных метеостанциях. В программу специализированных станций, таких как агрометеорологические, авиационные, включают ряд дополнительный наблюдений, связанных с производственной необходимостью.

Кроме метеостанций, наблюдения осуществляются на метеопостах, на которых регистрируется в основном количество осадков и высота снежного покрова и в обсерваториях, в программу которых входят наблюдения над солнечной радиацией, земным излучением, отражательными свойствами земли и воды, наблюдения над температурой и влажностью воздуха на разных высотах, измерение содержания аэрозольных примесей и ионизацией воздуха.

На метеостанциях используются однотипные, простые в использовании и калиброванные приборы, которые обеспечивают сопоставимость получаемых измерений. Метеоприборы устанавливаются на метеоплощадках под открытым небом или в метеобудке. Для определения многих величин используют самопишущие приборы, которые позволяют осуществлять непрерывную автоматическую регистрацию наблюдений метеорологических величин. Метеостанции каждой страны образуют единую государственную метеорологическую сеть, которая является частью метеорологической службы страны. В настоящее время метеостанции образуют систему в несколько тысяч станций на суше и на моpе (коpабли погоды). Все они объединены pадиосвязью, с помощью которой информация поступает в региональные и мировые центры погоды (Москва, Вашингтон и Мельбуpн). Кроме метеостанций в метеослужбу входят специализированные станции, оперативные и научные метеорологические учреждения. Задачами государственной метеорологической службы являются;

• развитие научных исследований атмосферы;

• практическое обслуживание потребностей хозяйства и населения информацией о погоде и климате;

• составление и распространение прогнозов погоды и прогнозов опасных явлений погоды.

В России во главе метеослужбы стоит Федеральная служба России по гидрометеорологии и мониторнигу окружающей среды (Росгидромет). В его систему, кроме сети станций, входят научно-исследовательские институты, гидрометеорологические центры, обсерватории, авиаметеорологические станции, центры по изучению и контролю загрязнения природной среды.

Метеорологическая служба каждой страны тесно сотрудничает с метеослужбами других стран, обмениваясь информацией и согласовывая методику метеорологических наблюдений.

В ограниченных пределах в метеорологии применяется натурный эксперимент. К числу метеорологических экспериментов относятся опыты осаждения облаков и рассеивания туманов путём физико-химических воздействий на них, воздействия на грозовые облака с целью пpедупpеждения выпадения града.