- •1. Теплоповой поток, теплопроводность, температуропроводность

- •Тепловой поток. В зависимости от преобладания механизма теплопереноса тепловой поток (тп) носит название кондуктивного (молекулярного) – Qкд или конвективного – Qкв.

- •4. Аномальные структурные особенности воды

- •5. Строение атома, изотопы, устойчивость

- •6.Магнитные свойства пород. Типы горных пород по магнитным свойствам

- •7 Происхождение пористого пространства, виды пористости, коэ-ты

- •8 Уровни неоднородности геологических тел

- •9 Плотность минералов, плотность осадочных горных пород

- •10 Особые электрические свойства пород и минералов

- •11 Нефтегазо и водонасыщение пород, виды проницаемости коллектора

- •12.Движение жидкости в гидрофильных и гидрофобных коллекторах.

- •13 Геотермические условия в залежи в статическом и динамическом состоянии

- •14 Вызванная поляризация пород, виды поляризации

- •15. Виды воды в горной породе, влагаёмкость и виды влагаёмкости Влагоемкость

- •Виды влагоемкости

- •Подвешенная влагоемкость. Подвешенная влагоемкость - свойство пород удерживать различный объем связанной или капиллярно-подвешенной. Воды на определенный объем сухой породы.

- •Виды воды в горных породах

- •16. Радиоактивность и законы радиоактивного распада. И законы радиактивного ряда

- •17.Электропроводность горных пород, виды электропроводости, анизотропия

- •18 Плотность минералов пород, факторы определяющие плотность

- •19. Естественная поляризация гп. Виды поляризации

- •20.Деформация гп

- •21.Вытеснение нефти водой из пористой среды, капиллярная пропитка.

- •22.Движение жидкости в трещиновато пористых пластах, вытеснение нефти водой.

- •23. Авпд. Механизм образования.

- •24.Влияние литологии на коллекторские свойства

- •25 Условие устойчивой зависимости между пористостью и проницаемостью.

- •26. Вытеснение нефти внутрипластовым горением

- •27.Влияние давления, глубины на пористость пород.

- •29. Влияние силы тяжести на распределение нефти, газа, воды в залежи

- •30.Модель пористой среды, зависимость пористости от укладки зёрен

- •31. Взаимодействие радиоактивных излучений с веществом

- •32. Распространение радиоактивных элементов в земной коре

- •33.Фильтрация неньютоновских жидкостей

- •34. Образование вертикальных и горизонтальных трещин при гидроразрыве пласта

- •35.Геостатическое, гидростатическое, гидродинамическое, горное и пластовое давление.

- •36.Фильтрация газированных жидкостей

- •37.Влияние структуры и глинистости на экранирующие св-ва флюидоупоров.

- •38.Вытеснение нефти горячей водой и паром

- •40.Скважинный диффузионно-адсорбционный потенциал

- •41. Общие понятия об удельном электрическом сопротивлении и удельной электропроводности.

- •42. Влияние трещиноватости и кавернозности на параметры пористой среды

- •43. . Зависимость плотности нефти от растворенных газов.

1. Теплоповой поток, теплопроводность, температуропроводность

Теплопроводность. Теплопроводность среды характеризует ее способность передавать тепловую энергию. Коэффициент теплопроводности характеризует количество тепла, проходящего в единицу времени через единицу площади Q при градиенте температуры 1 °С на единицу длины:

X = Q/grad T;

X = a • С а, Вт/(м • °С),

где a - температуропроводность; C - теплоемкость; а - плотность пород.

Температуропроводность - способность передавать температуру с большей или меньшей ее потерей на единицу длины. Единица измерения температуропроводности - м2/с:

a = X /(Са).

Вода и нефть обладают малой теплопроводностью и температуропроводностью, но зато большой теплоемкостью. Теплоемкость воды в 5 раз выше теплоемкости твердых пород и в 2 раза выше теплоемкости нефти.

Теплоемкость - способность единицы объема вещества поглощать или отдавать тепловую энергию. Коэффициент теплоемкости численно равен величине тепловой энергии, которую надо сообщить единице объема вещества, чтобы поднять его температуру на 1 °С. Измеряется удельная теплоемкость в Дж/(кг • °С).

Теплофизические параметры горных пород зависят от составляющих их минералов, структурно-текстурных особенностей пород, плотности, пористости, давления, температуры, влагонасыщенности.

Высокой теплопроводностью и температуропроводностью обладают каменные соли, а низкой теплопроводностью - вода, нефть и воздух. В то же время вода обладает высокой теплоемкостью.

Высокой теплоемкостью обладает и нефть. Высокой теплопроводностью отмечаются все гидрохимические осадки и породы, обладающие электронной составлявшей теплопроводности: графит, железные и полиметаллические руды. С увеличением влажности породы от 0 до 40 % теплопроводность пород увеличивается в 6-7 раз. С увеличением температуры теплопроводность пород уменьшается. Так, в пределах до 500 °С в осадочных породах, гранитах и базальтах теплопроводность уменьшается на 20 %, а ультраосновных пород - в 2-2,5 раза.

Тепловой поток. В зависимости от преобладания механизма теплопереноса тепловой поток (тп) носит название кондуктивного (молекулярного) – Qкд или конвективного – Qкв.

Плотность теплового потока прямо пропорциональна теплопроводности - l - и градиенту температуры gradT – для кондуктивного (молекулярного) потока. Тепловой поток оценивается величиной тепловой энергии, проходящей в единицу времени через единицу площади. Qкд = - lgradT, Вт/ м2

Плотность конвективного теплового потока пропорциональна скорости фильтрации жидкости - w, теплоемкости – с, плотности -s, температуре – Т.

Qкв = wcsТ

Кондуктивный тепловой поток формируется потоком тепла, приходящего из мантии и потоком тепла, генерированного в земной коре за счет распада в породах радиоактивных элементов.

Конвективный тепловой поток определяется с большими трудностями. Затруднительно определить скорость движения жидкости, распределение ее объема и температуры.

2. структура порового пространства, удельная поверхность

Удельная поверхность горных пород является суммой поверхности частиц или поровых каналов в единице объема породы. Величина удельной поверхности пород пропорциональна степени дисперсности частиц породы. Чем меньше радиус поровых каналов и проницаемость пород, тем больше её удельная поверхность и меньше нефте- и газоотдача. От параметра удельной поверхности пород зависит проницаемость, адсорбционные свойства, содержание остаточной воды, молекулярноповерхностные явления. И чем больше удельная поверхность, тем больше негативное влияние на фильтрацию нефти и воды оказывают указанные выше факторы.

Очень важно знать величину удельной поверхности в связи с большим влиянием молекулярно-поверхностных сил на процессы фильтрации нефти. В крупнозернистой породе с относительно небольшой удельной поверхностью молекулы, находящиеся на поверхности, почти не влияют на процесс фильтрации, так как их число весьма мало по сравнению с числом молекул, находящихся внутри объема жидкости.

Для определения удельной поверхности применяют фильтрационный метод, основанный на измерении сопротивления течению разреженного воздуха через пористую породу; адсорбционный метод, основанный на определении объема адсорбции радиоактивных индикаторов, поглощенных пористой средой, и другие методы.

Структура порового пространства пород обусловлена гранулометрическим составом частиц, их формой, химическим составом пород, происхождением пор, а также соотношением количества больших и малых пор. По величине поровые каналы нефтяных пластов условно разделяют на три группы:

1) сверхкапиллярные — размеры больше 0,5 мм;

2) капиллярные — от 0,5 до 0,0002 мм (0,2 мкм);

3) субкапиллярные — меньше 0,0002 мм (0,2 мкм).

По крупным (сверхкапиллярным) каналам и порам движение нефти, воды и газа происходит свободно, а по капиллярным — при значительном участии капиллярных сил. В субкапиллярных каналах жидкости настолько сильно удерживаются силой притяжения стенками каналов (вследствие малого расстояния между стенками канала жидкость в ней находится в сфере действия молекулярных сил материала стенок), что практически в природных условиях перемещаться в них не могут. Породы, поры которых представлены в основном субкапиллярными каналами, независимо от пористости практически непроницаемы для жидкостей и газов (глина, глинистые сланцы). Хорошие коллекторы нефти — те породы, поры которых представлены в основном капиллярными каналами достаточно большого сечения, а также сверхкапиллярными порами. Из сказанного следует, что при существующих в естественных условиях перепадах давлений не во всех пустотах жидкости и газы находятся в движении. Наряду с полной пористостью введены еще понятия коэффициента открытой пористости, а также коэффициентов, характеризующих статическую полезную емкость и динамическую полезную емкость коллектора.

3.электропроводность коллекторов

Электропроводность горных пород может осуществляться с переносом вещества (ионная и ионно-электронная проводимость) и без переноса вещества (электронная и дырочная проводимость).

По величине электропроводности все вещества делятся на проводники, полупроводники и диэлектрики (рис.7.1).

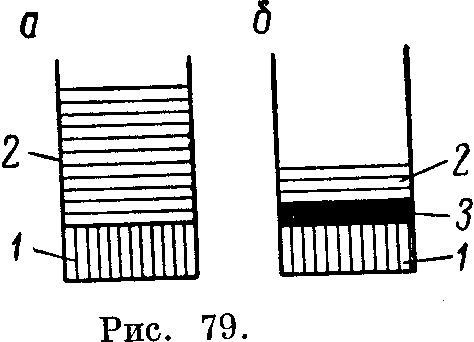

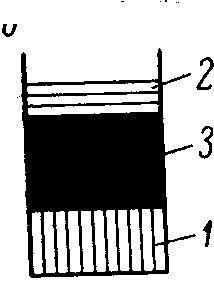

Рис. 7.1. Энергетические схемы:

а – проводника; б – полупроводника; в – диэлектрика;

1 – валентная зона; 2 – зона проводимости; 3 – запрещенная зона

Свободным носителем тока может стать лишь электрон, находящийся в зоне проводимости. Для того чтобы электрон мог попасть в зону проводимости, необходимо некоторое энергетическое воздействие на него. Величина этого воздействия зависит от ширины так называемой запрещенной зоны, отделяющей валентную зону обращения электронов от зоны проводимости.

В случае проводника запрещенная зона отсутствует. Электроны легко переходят в зону проводимости и становятся способными переносить заряды. В случае полупроводника запрещенная зона имеет определенную ширину. Она выражается количеством энергии, которую необходимо затратить электрону для того, чтобы перейти в зону проводимости. В диэлектриках запрещенная зона имеет ширину превышающую работу вырывания иона из узла кристаллической решетки. Поэтому проводимость металлов и полупроводников – электронная, проводимость диэлектриков – ионная.

Примеси атомов в металле всегда снижают его электропроводность. Это явление объясняется искажением кристаллической решетки основного металла и рассеянием электронных волн.

Любые примеси в диэлектриках увеличивают их электропроводность, так как искажения кристаллической решетки облегчают вырывание из нее ионов.

В полупроводниках, содержащих примеси, электропроводность увеличивается. Растет концентрация электронов – носителей тока.

Повышение температуры уменьшает электропроводиость проводников, так как возросшие тепловые колебания ионов решетки тормозят движение электронов. В диэлектриках с повышением температуры подвижность ионов увеличивается, растет их кинетическая энергия и облегчается их вырывание из решетки. Поэтому электропроводность диэлектриков возрастает. В полупроводниках повышение температуры ведет к увеличению концентрации электронов и соответственно росту электропроводности.

Почти все минералы и горные породы относятся к классу полупроводников с различной электропроводностью.