- •Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности (ответы к экзамену).

- •10000000001011010000100110001000. В десятичном коде он имеет вид: 192.45.9.200. Адрес сети — 192.45; адрес подсети — 9, адрес компьютера — 200.

- •Вопрос 26. Рисование с помощью Word. Создание и обработка графических объектов. Текстовые эффекты с помощью WordArt 2.0.

- •1) Рисование с использованием встроенных средств Word.

- •Текстовые эффекты с помощью WordArt 2.0 Работа с объектами WordArt

- •Группа "Стили WordArt"

- •Стили WordArt

- •Заливка фигуры

- •Контур фигуры

- •Вопрос 27. Основные понятие электронной таблицы Excel. Интерфейс и функциональные возможности.

- •Работа с листами Вставка и удаление листов

- •Вставка нового листа

- •Одновременная вставка нескольких листов

- •Переименование листа

- •Удаление одного или нескольких листов

- •Вопрос 31.

- •Использование функций

- •Графики

- •Круговые диаграммы

- •Линейчатые диаграммы

- •Диаграммы с областями

- •Точечные диаграммы

- •Биржевые диаграммы

- •Поверхностные диаграммы

- •Кольцевые диаграммы

- •Лепестковые диаграммы

- •Редактирование диаграмм

- •Изменение типа диаграммы

Информатика и информационные технологии в профессиональной деятельности (ответы к экзамену).

1. Информация: понятие, виды, особенности, свойства. Информация и данные. Количество информации. Формула Хартли и Шеннона. Единицы измерения информации.

Информация – это осознанные сведения об окружающем мире, которые являются объектом хранения, преобразования, передачи и использования.

Основные виды информации: - графическая или изобразительная; - звуковая; - текстовая; - числовая; - видеоинформация.

С точки зрения информатики, наиболее важными представляются следующие общие качественные свойства: объективность, достоверность, полнота, точность, актуальность, полезность, ценность, своевременность, понятность, доступность, краткость и пр. Данные.

Одним из свойств компьютеров является способность хранить огромные объемы информации и обеспечивать легкий доступ к ней. Информация, подлежащая обработке, в некотором смысле представляет абстракцию фрагмента реального мира. Мы говорим о данных как, об абстрактном представлении реальности, поскольку некоторые свойства и характеристики реальных объектов при этом игнорируются (как несущественные для данной задачи). Данные – представление информации в формализованном виде, удобном для пересылки, сбора, хранения и обработки. Количество информации можно рассматривать как меру уменьшения неопределенности знания при получении информационных сообщений. Существует формула, которая связывает между собой количество возможных информационных сообщений N и количество информации I, которое несет полученное сообщение: N = 2i Формула Шеннона: I = -∑ pi log2 pi (I – количество информации, N- количество возможных событий, pi – вероятность i- го события ). Формула Хартли: I = log2N = nlog2m (I – количество информации, N – возможное количество различных сообщений, n – количество букв в сообщении, m – количество букв в алфавите ). Единицы измерения информации служат для измерения различных характеристик, связанных с информацией. Чаще всего измерение информации касается измерения ёмкости компьютерной памяти (запоминающих устройств) и измерения объёма данных, передаваемых по цифровым каналам связи. Реже измеряется количество информации. 2. Системы счисления. Перевод чисел из одной системы счисления в другую.

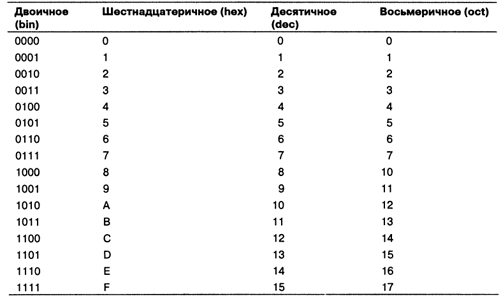

Система

счисления –

символический метод записи чисел,

представление чисел с помощью письменных

знаков.

1.

Для перевода двоичного числа в десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 2, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число 11101000 перевести в десятичную

систему счисления.

1.

Для перевода двоичного числа в десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 2, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число 11101000 перевести в десятичную

систему счисления.

![]() 2.

Для перевода восьмеричного числа в

десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 8, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число 75013 перевести в десятичную систему

счисления.

2.

Для перевода восьмеричного числа в

десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 8, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число 75013 перевести в десятичную систему

счисления.

![]() 3.

Для перевода шестнадцатеричного числа

в десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 16, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число FDA1

перевести в десятичную систему счисления.

3.

Для перевода шестнадцатеричного числа

в десятичное

необходимо его записать в виде многочлена,

состоящего из произведений цифр числа

и соответствующей степени числа 16, и

вычислить по правилам десятичной

арифметики:

Пример.

Число FDA1

перевести в десятичную систему счисления.

![]() 4.

Для перевода десятичного числа в двоичную

систему его

необходимо последовательно делить на

2 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 1. Число в двоичной

системе записывается как последовательность

последнего результата деления и остатков

от деления в обратном порядке.

Пример.

Число 2210

перевести в двоичную систему

счисления.

4.

Для перевода десятичного числа в двоичную

систему его

необходимо последовательно делить на

2 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 1. Число в двоичной

системе записывается как последовательность

последнего результата деления и остатков

от деления в обратном порядке.

Пример.

Число 2210

перевести в двоичную систему

счисления.

2210

= 101102

5.

Для перевода десятичного числа в

восьмеричную систему

его необходимо последовательно делить

на 8 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 7. Число в восьмеричной

системе записывается как последовательность

цифр последнего результата деления и

остатков от деления в обратном

порядке.

Пример.

Число 57110

перевести в восьмеричную систему

счисления.

2210

= 101102

5.

Для перевода десятичного числа в

восьмеричную систему

его необходимо последовательно делить

на 8 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 7. Число в восьмеричной

системе записывается как последовательность

цифр последнего результата деления и

остатков от деления в обратном

порядке.

Пример.

Число 57110

перевести в восьмеричную систему

счисления.

57110

= 10738

6.

Для перевода десятичного числа в

шестнадцатеричную систему

его необходимо последовательно делить

на 16 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 15. Число в

шестнадцатеричной системе записывается

как последовательность цифр последнего

результата деления и остатков от деления

в обратном порядке.

Пример.

Число 746710

перевести в шестнадцатеричную систему

счисления.

57110

= 10738

6.

Для перевода десятичного числа в

шестнадцатеричную систему

его необходимо последовательно делить

на 16 до тех пор, пока не останется остаток,

меньший или равный 15. Число в

шестнадцатеричной системе записывается

как последовательность цифр последнего

результата деления и остатков от деления

в обратном порядке.

Пример.

Число 746710

перевести в шестнадцатеричную систему

счисления.

746710

= 1D2B16

3.

Кодирование информации. Двоичное

кодирование текстовой и графической

информации.

746710

= 1D2B16

3.

Кодирование информации. Двоичное

кодирование текстовой и графической

информации.

Кодирование информации – это представление сообщений в конкретном виде при помощи некоторой последовательности знаков. Правило отображения одного набора знаков в другой называется кодом. Способ представления информации с помощью двух символов - 0 и 1 называют двоичный код. Бит – это одна двоичная цифра 0 или 1. Одним битом можно закодировать два значения: 1 или 0. Двумя битами можно закодировать уже четыре значения: 00, 01, 10, 11. Тремя битами кодируются 8 разных значений. Добавление одного бита удваивает количество значений, которое можно закодировать.

Двоичное кодирование текстовой информации.

Начиная с 60-х годов, компьютеры все больше стали использовать для обработки текстовой информации и в настоящее время большая часть ПК в мире занято обработкой именно текстовой информации.

Традиционно для кодирования одного символа используется количество информации = 1 байту (1 байт = 8 битов). Для кодирования одного символа требуется один байт информации.

Учитывая, что каждый бит, принимает значение 1 или 0, получаем, что с помощью 1 байта можно закодировать 256 различных символов. (28 = 256).

Кодирование заключается в том, что каждому символу ставится в соответствие уникальный двоичный код от 00000000 до 11111111 (или десятичный код от 0 до 255).

Важно, что присвоение символу конкретного кода – это вопрос соглашения, которое фиксируется кодовой таблицей.

Таблица, в которой всем символам компьютерного алфавита поставлены в соответствие порядковые номера (коды), называется таблицей кодировки.

Для разных типов ЭВМ используются различные кодировки. С распространением IBM PC международным стандартом стала таблица кодировки ASCII (American Standard Code for Information Interchange) – Американский стандартный код для информационного обмена.

Стандартной в этой таблице является только первая половина, т.е. символы с номерами от 0 (00000000) до 127 (0111111). Сюда входят буква латинского алфавита, цифры, знаки препинания, скобки и некоторые другие символы. Остальные 128 кодов используются в разных вариантах. В русских кодировках размещаются символы русского алфавита.

В настоящее время существует 5 разных кодовых таблиц для русских букв (КОИ8, СР1251, СР866, Mac, ISO).

В настоящее время получил широкое распространение новый международный стандарт Unicode, который отводит на каждый символ два байта. С его помощью можно закодировать 65536 (216= 65536) различных символов.

Кодирование графической информации. Создавать и хранить графическую информацию можно двумя способами – как растровое и векторное изображение.

Растровое изображение представляет совокупность точек, которые называются пикселями (элементы изображения), которые используются для отображения на экране монитора. Растровый графический объект формируется как матрица простейших элементов – пикселей. Это оцифровка фото, Paint, Photoshop. Форматы: bmp, gif, jpg, pcd, pcx. Растровое кодирование позволяет использовать двоичный код для предоставления графических данных. Для кодирования яркости любой точки достаточно 8 разрядов двоичного числа. В качестве таких составляющих используются 3 основных цвета: красный, зеленый, синий. Эта система называется RGB. Если на кодирование яркости каждой из основных составляющих используется по 256 значений (восемь двоичных разрядов), то на кодирование цвета одной точки надо затратить 24 разряда. Кроме RGB популярны CMY и HSB. CMY – голубой, пурпурный, желтый. Эта система применяется для получения изображения на белой поверхности. Используется в лазерных и струйных принтерах. Существует также система CMYK (K- черный цвет) - четырехцветная система. При кодировании информации с помощью 8 битов данных можно передать только 256 цветных оттенков. Этот метод кодировки называется индексным. Для черно-белого изображения нужен 1 бит, для 4-х цветов – 2 бита, 8 цветов – 3 бита, 16 цветов – 4 бита, 256 цветов – 8 бит(1 байт).

Векторное изображение представляет совокупность графических примитивов, каждый из которых состоит из элементарных отрезков кривых, параметры которых описываются математическими формулами. Для каждой линии указывается ее тип, толщина, цвет.

Векторное изображение позволяет избежать проблем масштабирования, характерных для растровых методов. Но векторная технология не позволяет достичь фотографического качества данных.

4. Классификация ЭВМ по поколениям, типам, семействам, принципу действия, по назначению и функциональным возможностям.

Электронная вычислительная машина, ЭВМ – комплекс технических средств, где основные функциональные элементы (логические, запоминающие, индикационные и др.) выполнены на электронных элементах, предназначенных для автоматической обработки информации в процессе решения вычислительных и информационных задач.

Классификация ЭВМ по этапам создания:

По этапам создания и используемой элементной базе ЭВМ условно делятся на поколения:

1. Первое поколение, 50-е годы; ЭВМ на электронных вакуумных лампах.

2. Второе поколение, 60-е годы; ЭВМ на дискретных полупроводниковых приборах (транзисторах).

3. Третье поколение, 70-е годы; ЭВМ на полупроводниковых интегральных схемах с малой и средней степенью интеграции (сотни – тысячи транзисторов в одном корпусе).

4. Четвертое поколение, 80-е годы; ЭВМ на больших и сверхбольших интегральных схемах – микропроцессорах (десятки тысяч – миллионы транзисторов в одном

5. Пятое поколение, 90-е годы; ЭВМ со многими десятками параллельно работающих микропроцессоров, позволяющих строить эффективные системы обработки знаний; ЭВМ на сверхсложных микропроцессорах с параллельно-векторной структурой, одновременно выполняющих десятки последовательных команд программы;

6. Шестое и последующие поколения; оптоэлектронные ЭВМ с массовым параллелизмом и нейтронной структурой – с распределенной сетью большого числа (десятки тысяч) несложных микропроцессоров, моделирующих архитектуру нейтронных биологических систем.

Классификация ЭВМ по принципу действия:

- аналоговые (АВМ);

- цифровые (ЦВМ):

- гибридные (ГВМ).

Критерием деления вычислительных машин на эти три класса являются форма представления информации, с которой они работают.

1. ЦВМ – вычислительные машины дискретного действия, работают с информацией, представленной в дискретной, а точнее, в цифровой форме.

2. АВМ – вычислительные машины непрерывного действия, работают с информацией, представленной в непрерывной (аналоговой) форме, то есть в виде непрерывного ряда значений какой-либо физической величины (чаще всего электрического напряжения).

3. ГВМ – вычислительные машины комбинированного действия работают с информацией, представленной и в цифровой, и в аналоговой форме; они совмещают в себе достоинства АВМ и ЦВМ. ГВМ целесообразно использовать для решения задач управления сложными быстродействующими техническими комплексами.

Классификация ЭВМ по назначению:

- универсальные (общего назначения);

- проблемно - ориентированные;

- специализированные.

1. Универсальные ЭВМ предназначены для решения самых различных инженерно-технических задач: экономических, математических, информационных и других задач, отличающихся сложностью алгоритмов и большим объемом обрабатываемых данных. Они широко используются в вычислительных центрах коллективного пользования и в других мощных вычислительных комплексах.

Характерными чертами универсальных ЭВМ являются:

- высокая производительность;

- разнообразие форм обрабатываемых данных: двоичных, десятичных, символьных, при

большом диапазоне их изменения и высокой точности их представления;

- обширная номенклатура выполняемых операций, как арифметических, логических,

так и специальных;

- большая емкость оперативной памяти;

- развитая организация системы ввода-вывода информации, обеспечивающая подключение разнообразных видов внешних устройств.

2. Проблемно-ориентированные ЭВМ служат для решения более узкого круга задач, связанных, как правило, с управлением технологическими объектами; регистрацией, накоплением и обработкой относительно небольших объемов данных; выполнением расчетов по относительно несложным алгоритмам; они обладают ограниченными по сравнению с универсальными ЭВМ аппаратными и программными ресурсами. К проблемно-ориентированным ЭВМ можно отнести, в частности, всевозможные управляющие вычислительные комплексы.

3. Специализированные ЭВМ используются для решения узкого круга задач или реализации строго определенной группы функций. Такая узкая ориентация ЭВМ позволяет четко специализировать их структуру, существенно снизить их сложность и стоимость при сохранении высокой производительности и надежности их работы. К специализированным ЭВМ можно отнести, например, программируемые микропроцессоры специального назначения; адаптеры и контроллеры, выполняющие логические функции управления отдельными несложными техническими устройствами, агрегатами и процессами; устройства согласования и сопряжения работы узлов вычислительных систем. Классификация ЭВМ по функциональным возможностям:

- сверхбольшие (суперЭВМ);

- большие;

- малые;

- сверхмалые (микроЭВМ).

Функциональные возможности ЭВМ обусловливают важнейшие технико-эксплуатационные характеристики: - быстродействие, измеряемое усредненным количеством операций, выполняемых машиной за единицу времени;

- разрядность и формы представления чисел, с которыми оперирует ЭВМ;

- номенклатура, емкость и быстродействие всех запоминающих устройств;

- номенклатура и технико-экономические характеристики внешних устройств хранения,

обмена и ввода-вывода информации;

- типы и пропускная способность устройств связи и сопряжения узлов ЭВМ между

собой (внутримашинного интерфейса);

- способность ЭВМ одновременно работать с несколькими пользователями и выполнять

одновременно несколько программ (многопрограммность);

- типы и технико-эксплуатационные характеристики операционных систем, используемых в машине;

- наличие и функциональные возможности программного обеспечения;

- способность выполнять программы, написанные для других типов ЭВМ (программная

совместимость с другими типами ЭВМ);

- система и структура машинных команд;

- возможность подключения к каналам связи и к вычислительной сети;

- эксплуатационная надежность ЭВМ;

- коэффициент полезного использования ЭВМ во времени, определяемый соотношением времени полезной работы и времени профилактики. 5. Архитектура компьютера. Основные принципы фон Неймана построения ЭВМ. Принцип открытой архитектуры. Магистрально-модульный принцип построения ПК. Типовая конфигурация IBM PC. Принципы работы и структурная схема ЭВМ. Системная плата.

Архитектура

компьютера -

это описание его организации и принципов

функционирования его структурных

элементов. Включает основные устройства

ЭВМ и структуру связей между ними.

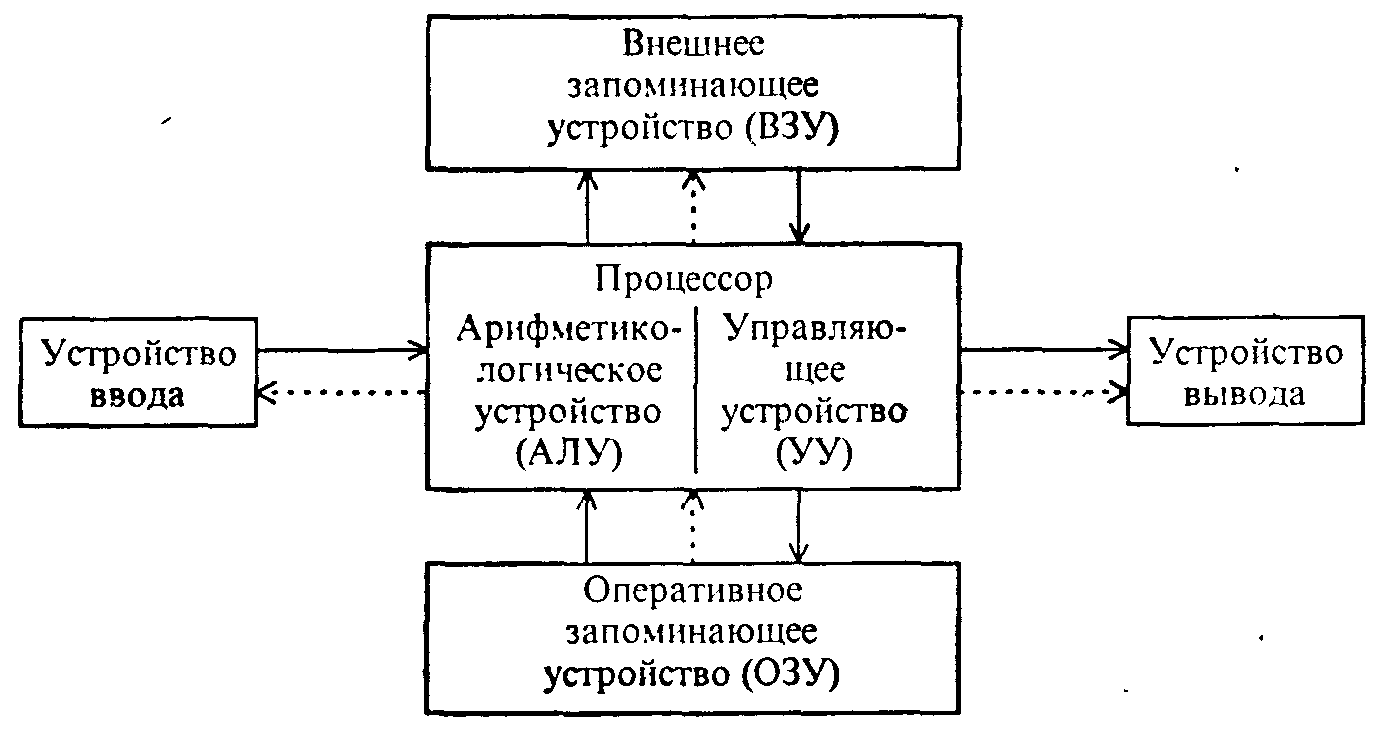

Принципы Фон Неймана (сформулированы в 1945г.): 1. Принцип двоичного кодирования: вся информация, поступающая в ЭВМ, кодируется с помощью двоичных сигналов. 2. Принцип программного управления: программа состоит из набора команд, которые выполняются процессором автоматически друг за другом в определенной последовательности. 3. Принцип однородности памяти: программы и данные хранятся в одной и той же памяти, поэтому ЭВМ не различает, что хранится в данной ячейке памяти - число, текст или команда. Над командами можно выполнять такие же действия, как и над данными. 4. Принцип адресности: структурно основная память состоит из пронумерованных ячеек. Процессору в произвольный момент времени доступна любая ячейка.

5. Принцип открытой архитектуры: позволяет пользователю самому комплектовать нужную ему конфигурацию компьютера и производить при необходимости её модернизацию. Конфигурацией компьютера называют фактический набор компонентов ЭВМ, которые составляют компьютер. Принцип открытой архитектуры позволяет менять состав устройств ЭВМ. К информационной магистрали могут подключаться дополнительные периферийные устройства, одни модели устройств могут заменяться на другие.

6. Магистрально-модульный принцип построения ПК: в основу положен модульно-магистральный принцип. Модульный принцип позволяет комплектовать нужную конфигурацию, модернизировать ее. Модульная организация опирается на магистральный (шинный) принцип обмена информацией. Обмен информацией между устройствами производится по трем многоразрядным шинам (многопроводные линии связи).

Типовая конфигурация IBM PC. Типовая конфигурация ПК типа IBM PC включает: системный блок, дисплей и клавиатуру. Это базовый комплект. Могут подключаться дополнительные устройства:

- манипулятор типа "мышь"- устройство для ввода координат, значительно упрощающее работу с программами; - плоттер (графопостроитель) - устройство для вычерчивания на бумаге рисунков и чертежей; - сканер - устройство оптического ввода графической и текстовой информации в ПК; - модем - устройство для приема/передачи информации через телефонную линию связи; - стример - устройство для записи/считывания информации с магнитной ленты; - сетевой адаптер - устройство для подключения ПК в локальную компьютерную сеть (комплекс из нескольких взаимосвязанных ПК, расположенных недалеко друг от друга); - звуковая плата - электронная схема, расширяющая звуковые возможности компьютера, например получение стерео эффекта; - дисковод для оптических дисков - позволяет считывать и записывать информацию на компакт-диски.

Принципы работы ЭВМ: 1. Принцип программного управления. 2. Принцип условного перехода. 3. Принцип хранимой информации. 4. Принцип использования двоичной системы счисления. 5. Принцип иерархичности ЗУ. Структурная схема ЭВМ: 1. Арифметико-логическое устройство (АЛУ). 2. Запоминающее устройство (память). 2. Управляющее устройство. 3. Устройство ввода-вывода информации (УВВ) и имеет программу, хранимую в его памяти (архитектура Джона фон Неймана).

Системная (материнская) плата – основной аппаратный компонент, на котором реализована магистраль обмена информацией, имеются разъемы для установки процессора и оперативной памяти, а также слоты для установки дополнительных контроллеров внешних устройств.

6. Микропроцессоры: назначение, типы и модели, принципиальная схема, основные характеристики. Шины: основные виды и их назначение. Порты: основные типы и их характеристики. Основные виды памяти, их характеристика.

Микропроцессор – это устройство, выполняющее обработку информации на персональных компьютерах, управляет вычислительным процессом, арифметическими и логическими операциями.

Все микропроцессоры можно разделить на три группы: - МП типа CISC с полным набором команд;

- МП типа RISC с сокращенным набором команд; - МП типа MISC с минимальным набором команд и весьма высоким быстродействием.

Состав микропроцессора: 1. Собственно процессор, главное вычислительное устройство, состоящее из миллионов логических элементов - транзисторов. 2. Сопроцессор - специальный блок для операций с «плавающей точкой» (или запятой). Применяется для особо точных и сложных расчетов, а также для работы с рядом - графических программ. 3. Кэш-память первого уровня - небольшая сверхбыстрая память, предназначенная для хранения промежуточных результатов вычислений. 4. Кэш-память второго уровня - эта память чуть помедленнее, зато больше. 5. Арифметико-логическое устройство - часть процессора, которая выполняет команды. 6. Устройство управления - часть процессора, выполняющая функции управления устройствами.

Основные характеристики МП: 1. Тактовая частота. Самый важный показатель, определяющий скорость работы процессора. 2. Разрядность процессора. Процессор со вдвое большей разрядностью может «заглотнуть» вдвое больше данных в единицу времени. 3. Размер кэш-памяти. 4. Тип ядра и технология производства. 5. Частота системной шины. Чем выше частота шины, тем больше данных поступает за единицу времени к процессору. 6. Дополнительные возможности.

Шины: основные виды и их назначение: Шины бывают параллельными (данные переносятся, по словам, распределенные между несколькими проводниками) и последовательными (данные переносятся побитово). Большинство компьютеров имеет как внутренние, так и внешние шины. Внутренняя шина подключает все внутренние компоненты компьютера к материнской плате (и, следовательно, к процессору и памяти). Такой тип шин также называют локальной шиной, поскольку она служит для подключения локальных устройств. Внешняя шина подключает внешнюю периферию в материнской плате. Назначение шин следующее: - к локальной шине подключаются центральный процессор и кэш-память (быстрая буферная память); - к шине памяти подключается оперативная и постоянная память компьютера, а также контроллер системной шины; - к системной шине (магистрали) подключаются все остальные устройства компьютера.

Порты: основные типы и их характеристики:

Порты - физическое или логическое соединение компьютера, предназначенное для приема и передачи данных. Бывают параллельные и последовательные. По последовательному порту информация передается поразрядно (более медленно) по малому числу проводов. По параллельному порту информация передается одновременно по большому числу проводов, соответствующему числу разрядов. Скорость передачи информации при этом выше, но длина проводов может быть не более 1,5 м.

COM–порт - двунаправленный последовательный интерфейс, передающий данные по протоколу RS-232.

Ранее COM-порт порт использовался для подключения модема или мыши, но в настоящее время морально устарел, хотя ещё можно встретить на некоторых компьютерах. С помощью данного порта можно установить связь одного компьютера с другими (длина до 30 м) при наличии соответствующих разъемов.

LPT - параллельный порт, предназначенный для подключения периферийных устройств к ПК. Был разработан для подключения принтера к ПК, однако может применяться и для других целей (подключение сканера и других внешних устройств, организация связи между двумя компьютерами). LPT порт содержит 25 выводов, расположен на задней крышке системного блока. Длина кабеля LPT-порта должна быть не более 3 метров.

PS/2 - интерфейс, предназначенный для подключения клавиатуры и мыши.

USB - универсальная последовательная шина. Является своего рода стандартом для подключения внешних устройств, к которому стремятся все производители этих устройств. К портам USB подключаются: мыши, клавиатуры, принтеры, сканеры, модемы, кардридеры, флэш-накопители, фотоаппараты, сотовые телефоны, плееры, жёсткие диски, оптические дисководы и др.

IEEE 1394 - высокоскоростной последовательный порт для цифровых видеоустройств. Применяется для подключения видеокамер, цифровых фотоаппаратов и других мультимедийных устройств, а также принтеров, сканеров, внешних жестких дисков.

eSATA – последовательный интерфейс для подключения внешних устройств, поддерживающий режим «горячей замены».

Ethernet – предназначен для подключения ноутбука к компьютерной сети с помощью сетевого кабеля через разъем RJ45 (RJ-45).

RS-232 - стандарт последовательной асинхронной передачи двоичных данных между двумя устройствами на расстоянии до 15 метров.

DVI - стандарт на интерфейс и соответствующий разъём, предназначенный для передачи видеоизображения на цифровые устройства отображения, такие как жидкокристаллические мониторы и проекторы.

HDMI - интерфейс, позволяющий передавать цифровые видеоданные высокого разрешения и многоканальные цифровые аудиосигналы с защитой от копирования.

DisplayPort – современный интерфейс, предназначенный для подключения к компьютеру аудио и видеоаппаратуры.

Основные виды памяти, их характеристика: 1. Random Access Memory (RAM) - работает в пределах компьютерной системы, отвечает за хранение данных на временной основе и делает их оперативно доступными для процессора. 2. Read Only Memory (ROM) - тип памяти является активным, независимо от того, включена ли система или выключена. Это своего рода постоянная энергонезависимая память. 3. Кэш память - является своего рода оперативной памятью, которая компьютерная система использует для того, чтобы получить доступ к определенным данным более оперативно, чем это позволяет RAM. 4. Жесткий диск компьютера - устройства хранения данных, использующиеся для записи и хранения информации в компьютерной системе. 5. Флэш-память - энергонезависимый вид памяти, представляющие собой мобильные устройства для хранения и удобного переноса данных с одного компьютера на другой. В нем данные могут быть стерты и повторно запрограммированы. 7. Назначение основных устройств, их классификация. Внешние устройства, входящие в IBM PC (сканеры, стримеры, плоттеры, модемы, адаптеры и др.), их классификация.

- микропроцессор; - память компьютера (внутренняя и внешняя); - устройства ввода информации; - устройства вывода информации; - устройства передачи и приема информации.

Периферийные устройства: 1. ПУ, предназначенные для связи с пользователем. К ним относят различные устройства ввода (клавиатуры, сканеры, а также манипуляторы - мыши, трекболы и джойстики), устройства вывода (мониторы, индикаторы, принтеры, графопостроители и т.п.) и интерактивные устройства (терминалы, ЖК-планшеты с сенсорным вводом и др.). 2.Устройства массовой памяти:

- винчестеры;

- дисководы;

- стримеры;

- накопители на оптических дисках;

- флэш-память.

3.Устройства связи с объектом управления (АЦП, ЦАП, датчики, цифровые регуляторы, реле и т.д.) 4.Средства передачи данных на большие расстояния (средства телекоммуникации) (модемы, сетевые адаптеры): - сканер – устройство для считывания графической и текстовой информации в компьютер; - стример (или накопитель на магнитной ленте) – устройство, которое применяется для операций резервного копирования и архивирования данных с жестких дисков на магнитную ленту; - плоттер (графопостроитель) – устройство для получения бумажных копий электронных чертежей, карт, рисунков и иной графической информации; - модем – внешнее или внутреннее устройство, подключаемое к компьютеру для передачи и приема сигналов по телекоммуникационным (телефонным) линиям; - адаптер – приспособление, устройство или деталь, предназначенные для соединения устройств, не имеющих иного совместимого способа соединения. 8. Понятие, назначение и классификация программного обеспечения. Общее (системное) и специальное (прикладное) программное обеспечение.

Программное обеспечение, ПО – совокупность программ, описаний и инструкций по их применению, позволяющую использовать ПО как универсальную систему для хранения, обработки и обмена информацией. Назначение ПО:

1. Упрощение технической эксплуатации вычислительных систем - ВС (контроль за работой отдельных аппаратных компонентов ВС, локализация и диагностика неисправностей в работе системы).

2. Увеличение эффективности и снижении трудоемкости труда программиста и пользователя (предоставление различных средств программирования, пакетов наиболее употребительных программ, удобных средств отладки программ, обработки аварийных ситуаций, контроль сохранности входной, промежуточной и выходной информации).

3. Повышение адаптируемости программ к изменяющимся ресурсам (независимость программ от устройств ввода/вывода, возможность расширения имеющихся средств). Программы, работающие на компьютере, можно разделить на три категории:

1. Прикладные программы, непосредственно обеспечивающие выполнение необходимых пользователям работ: редактирование текстов, рисование картинок, обработка информационных массивов и т. д.;

2. Системные программы, выполняющие различные вспомогательные функции, например создание копии используемой информации, выдачу справочной информации о компьютерах, проверку работоспособности устройств компьютера и т. д.;

3. Вспомогательное ПО (инструментальные системы и утилиты).

Понятно, что грани между указанными тремя классами программ весьма условны, например, в состав программы системного характера может входить редактор текстов, т. е. программа прикладного характера.

Системное программное обеспечение – комплекс программ, которые обеспечивают управление компонентами компьютерной системы, такими как процессор, оперативная память, устройства ввода-вывода, сетевое оборудование, выступая как «межслойный интерфейс», с одной стороны которого аппаратура, а с другой – приложения пользователя. В отличие от прикладного программного обеспечения, системное не решает конкретные практические задачи, а лишь обеспечивает работу других программ, предоставляя им сервисные функции, абстрагирующие детали аппаратной и микропрограммной реализации вычислительной системы, управляет аппаратными ресурсами вычислительной системы.

Прикладное программное обеспечение – комплекс программных средств и документации к ним, предназначенных для решения сравнительно узких классов задач в конкретных предметных областях, рассчитанных на определенного потребителя: научно-технических, экономических, инженерных, конструкторских и других специальных задач в различных сферах человеческой деятельности.

Таким образом, каждая прикладная программа (чаще всего именно такие программы называют приложениями) предназначена для решения конкретной задачи в определенной области применения (например: офисные программы, правовые системы, бухгалтерские программы, издательские системы и т.п.). Прикладное программное обеспечение состоит отдельных, автономно работающих прикладных программ пользователей и из пакетов прикладных программ (ППП). 9. Операционные системы: назначение, особенности построения, функции, классификация. Первоначальная загрузка. Функции BIOS.

Операционная система (ОС) – неотъемлемая часть программного обеспечения компьютера, управляющая всеми его аппаратными компонентами. Другими словами, ОС – совокупность программ, обеспечивающая целостное функционирование всех компонентов компьютера и предоставляющая пользователю доступ к ресурсам компьютера.

Основное назначение ОС: загрузка прикладных программ и предоставление им некоторых сервисов.

Особенности построения ОС:

1. Способы построения ядра системы - монолитное ядро или микроядерный подход.

2. Построение ОС на базе объектно-ориентированного подхода дает возможность использовать все его достоинства, хорошо зарекомендовавшие себя на уровне приложений, внутри операционной системы.

3. Наличие нескольких прикладных сред дает возможность в рамках одной ОС одновременно выполнять приложения, разработанные для нескольких ОС. Многие современные операционные системы поддерживают одновременно прикладные среды MS-DOS, Windows, UNIX (POSIX), OS/2 или хотя бы некоторого подмножества из этого популярного набора.

4. Распределенная организация операционной системы позволяет упростить работу пользователей и программистов в сетевых средах.

Функции ОС:

1. Они упрощают использование аппаратных средств компьютера, и делает работу с ним эффективной и удобной.

2. Важным свойством операционных систем является унификация программного обеспечения.

3. ОС должна быть организована так, чтобы она допускала эффективную разработку, тестирование и внедрение новых приложений и системных функций, причем это не должно мешать нормальному функционированию вычислительной системы.

Классификация ОС:

1. По назначению выделяют системы общего назначения и специализированные операционные системы. Последние используются в специализированной вычислительной технике, например, бытовой технике, автомобилях, спецвычислителях военного применения.

2. По количеству одновременно работающих пользователей, операционные системы можно разделить на однопользовательские и многопользовательские.

3. По количеству одновременно работающих программ операционные системы делят на однозадачные и многозадачные. Первоначальная загрузка ПК:

Первое устройство, которое запускается после нажатия кнопки включения компьютера – блок питания. Если все питающие напряжения окажутся в норме, на системную плату будет подан специальный сигнал Power Good, свидетельствующий об успешном тестировании блока питания и разрешающий запуск компонентов системной платы. После этого чипсет формирует сигнал сброса центрального процессора, по которому очищаются регистры процессора, и он запускается. Упрощенно процессор работает следующим образом: 1. Считывает из системной памяти команду, которая записана в ячейке памяти по первоначальному адресу.

2. Выполняет эту команду, после чего читает и выполняет следующую команду и т. д.

Таким образом, его работа — последовательно читать и выполнять команды из памяти. Системная память сконфигурирована так, что первая команда, которую считает процессор после сброса, будет находиться в микросхеме BIOS. Последовательно выбирая команды из BIOS, процессор начнет выполнять процедуру самотестирования, или POST. Функции BIOS:

1. Обеспечивает самотестирование оборудования при включении напряжения питания, запуская программу самотестирования ПК при включении напряжения питания (Power On Self Test — POST).

2. Позволяет инициализировать устройства ввода-вывода (УВВ). Часть инициализации выполняется аппаратно-программными средствами, интегрированными в адаптеры УВВ.

3. Обеспечивает загрузку операционной системы, выполняет программу BOOT — загрузчика операционной системы.

4. Обрабатывает программные прерывания от УВВ и обслуживает функции прерываний. Для каждого стандартного периферийного устройства BIOS хранит программу обслуживания. Некоторые программы обслуживания устройств загружаются отдельно и хранятся в отдельной области дисковой памяти.

5. Обеспечивает настройку конфигурации ПК. Для этой цели BIOS располагает специальной программой установки параметров ПК — Setup BIOS. В состав системы BIOS входит также отдельная микросхема технологии CMOS или компонент чипсета, в которой хранятся параметры конфигурирования ПК — RTC RAM.

6. Снабжает программами-драйверами аппаратные компоненты ПК, что позволяет обеспечить их взаимодействие с операционной системой при ее загрузке. 10. Понятие резидентных программ. Программы-утилиты. Программы архивации. Виды компьютерных вирусов. Основные методы защиты.

Резидентные программы - это постоянно находящиеся в памяти программы помощи, калькуляторы, справочники и словари, программы копирования и качественной печати экрана, русификаторы, вирусы и многое другое.

Находясь в оперативной памяти, резидентная программа пассивна до наступления ключевого события - таким событием может быть прерывание.

При активизации резидентной программы не имеет значения, какая программа выполняется в этот момент, и нет необходимости завершать ее работу.

Утилита — вспомогательная компьютерная программа в составе общего программного обеспечения для выполнения специализированных типовых задач, связанных с работой оборудования и операционной системы (ОС). Утилиты предоставляют доступ к возможностям (параметрам, настройкам, установкам), недоступным без их применения, либо делают процесс изменения некоторых параметров проще (автоматизируют его). Утилиты могут входить в состав операционных систем, идти в комплекте со специализированным оборудованием или распространяться отдельно.

Виды утилит по связи с ОС:

1. Независимые утилиты, не требующие для своей работы операционной системы.

2. Системные утилиты, входящие в поставку ОС и требующие её наличия.

Виды утилит по функциям:

1. Диспетчеры файлов.

2. Архиваторы (с возможным сжатием данных).

3. Просмотрщики.

4. Утилиты для диагностики аппаратного или программного обеспечения.

5. Утилиты восстановления после сбоев.

6. Оптимизатор диска — вид утилиты для оптимизации размещения файлов на дисковом накопителе, например, путём дефрагментации диска.

7. Деинсталлятор — программа для удаления программного обеспечения.

8. Утилиты управления процессами.

Архиватор — программа, осуществляющая сжатие и/или упаковку одного и более файлов в архив или серию архивов для удобства переноса или хранения, а также распаковку архивов.

Основные преимущества форматов RAR и ZIP:

1. Для добавления одного файла в архив RAR требуется ориентировочно 128 байт памяти.

2. Максимальный размер архива RAR не ограничен, он составляет 8 эксабайт.

3. Архив ZIP не может превышать 2 Гб.

Таким образом, архивный формат RAR лучше оптимизирован для сложных задач с использованием большого количества файлов.

SFX-архив – это архив, которому присоединен исполняемый модуль. Непрерывный архив – это архив RAR, упакованный специальным способом, при котором все сжимаемые файлы рассматриваются как один последовательный поток данных.

WinRAR – основная характеристика:

1. Полная поддержка RAR и ZIP архивов.

2. Использование оригинального высокоэффективного алгоритма сжатия данных.

3. Управление архивами других форматов (CAB, ARJ, LZH, TAR, GZ, ACE, UUE, BZ2, JAR, ISO).

4. Поддержка многотомных архивов.

Компьютерный вирус - это сᴨециально составленная небольшая по размерам программа, которая может "приписывать" себя к другим программам, файлам (т.е. "заражать" их), а также выполнять различные нежелательные действия на компьютере.

Вирусы можно классифицировать следующим образом:

- загрузочные вирусы;

- файловые вирусы;

- макровирусы;

- сетевые вирусы.

Виды компьютерных вирусов: 1. Рекламные программы. Встречающаяся в Интернете реклама в виде баннеров и всплывающих окон. Обычно их бывает очень трудно закрыть. Но лучше вовсе не прикасаться к ним, а избегать.

2. Бэкдоры. Утилиты, незаметные для защитных систем, которые дают злоумышленнику контроль над компьютером жертвы. В основном, такие вирусы используются для того, чтобы установить на компьютер другие вредоносные программы.

3. Загрузочные вирусы. При запуске операционной системы со специального сектора жёсткого диска загружаются определённые службы и программы. И нередко бывает так, что вместе с ними загружаются и вирусы. Впрочем, цель некоторых из подобных вирусов – не допустить загрузки системы вовсе.

4. Бот-сеть. Сеть, состоящая из инфицированных компьютеров и использующаяся злоумышленником для DDoS-атак или рассылки спама.

5. Эксплойты. Программы или даже скрипты, пользующиеся «брешью» в ОС или программном обеспечении компьютера для проникновения. Как итог успешной работы таких программ – получение прав администратора злоумышленником.

6. Ловушки. Сетевые службы, сканирующие сеть на наличие «бреши» и незаметные для рядового пользователя.

7. Макровирусы. Совсем маленькие программы, заражающие только документы приложения, а не его файлы запуска. Для активации такого вируса достаточно запустить заражённый документ.

8. Фарминг. Изменение host-файла Интернет-обозревателя (браузера) с целью переадресации пользователя на сайт-фальшивку. При высоком уровне заражения компьютера таким вирусом Вы будете переадресованы на ненастоящий сайт, даже вводя абсолютно правильный адрес.

9. Фишинг. Если Вы состоите в какой-либо социальной сети или же владеете электронным кошельком, то обратите особое внимание именно на фишинг. Его суть в том, что злоумышленник под видом официального лица посредством электронного письма (или каким-либо другим способом) просит выслать в ответ личную информацию (чаще всего это логин и пароль). Чтобы не попасться на такую удочку, нужно просто помнить, что администрация никогда не запрашивает логин и пароль у своих пользователей, так как сама имеет доступ к таким данным.

10. Полиморфные вирусы. Отличаются своей маскировкой благодаря частому изменению собственного кода.

11. Программные вирусы. Довольно таки элементарный вид вируса. Его миссией является написание небольшого дополнительного кода к обычным программам. Другими словами, программный вирус «прикрепляется» к софту, нанося вред компьютеру. Способен к размножению.

12. Руткит. Набор специальных средств, которые незаметным образом устанавливаются на компьютер жертвы и создают копии данных.

13. Скриптовые вирусы и черви. Такие вирусы созданы на основе скриптовых языков. Они «прикрепляются» к другим новым скриптам и распространяются. Чтобы не словить такой вирус, нужно осторожней относиться к электронным письмам. Черви же – программы, размножающиеся и инфицирующие софт одновременно. Но, в отличие от обычных вирусов, они не имеют способности становиться его составной.

14. Шпионы. Шпионское программное обеспечение, соответствуя своему названию, следит за пользователем и на основе его действий демонстрирует ту рекламу, которая наверняка заинтересует пользователя.

15. Троянские вирусы. Это не совсем вирусы, так как у них отсутствует способность к самостоятельному размножению. По сути же, это программы, изначально предназначенные для благих целей, однако, когда пользователь запускает такую программу, троян раскрывает свою сущность – он начинает разрушительные действия.

16. Зомби. Безнадёжно заражённый компьютер, который беспрепятственно используется для каких-либо действий злоумышленником (например, рассылка спама).

Таким образом, существует огромное количество видов вирусов компьютерных. Они могут совсем не проявлять себя и одновременно вести бурную деятельность.

Основные методы защиты от компьютерных вирусов:

- общие средства защиты информации, которые полезны не только для защиты от вирусов, но и как страховка от физической порчи дисков, неправильно работающих программ или ошибочных действий пользователей;

- профилактические меры, позволяющие уменьшить вероятность заражения вирусом;

- специализированные программы для защиты от вирусов. 11. Windows: основные характеристики. Графический пользовательский интерфейс. Структура интерфейса пользователя. Технология Plug and Play. Главное системное меню.

Windows – графическая, многопользовательская, многозадачная операционная система.

Основными характеристиками Windows являются:

- вытесняющая многозадачность и многопоточность;

- графический пользовательский интерфейс;

- подключение новых периферийных устройств по технологии Plug and Play;

- использование виртуальной памяти;

- совместимость с ранее созданным программным обеспечением;

- наличие коммуникационных программных средств;

- наличие средств мультимедиа.

Графический интерфейс пользователя – разновидность пользовательского интерфейса, в котором элементы интерфейса (меню, кнопки, значки, списки и т. п.), представленные пользователю на дисплее, исполнены в виде графических изображений. Основными элементами интерфейса Windows являются: окно, меню, папка, панель задач, панель управления.

1. Окно – контейнер, содержимое которого графически отображает содержимое папки. 2. Меню окна – выскакивающее меню, определяемое и управляемое почти исключительно операционной системой.

3. Папка – специальный файловый объект, играющий роль контейнера для хранения других папок или файлов. 4. Панель задач – элемент интерфейса, отображающийся на его краю, и использующийся для быстрого запуска программ или слежения за изменениями уже запущенных программ.

5. Панель управления – часть пользовательского интерфейса, которая позволяет выполнять основные действия по настройке системы, такие, как добавление и настройка устройств, установка и деинсталляция программ, управление учётными записями, включение специальных возможностей, а также многие другие действия, связанные с управлением системой.

Plug and Play (сокр. PnP) – технология, предназначенная для быстрого определения и конфигурирования устройств в компьютере и других технических устройствах.

Меню окна – выскакивающее меню, определяемое и управляемое почти исключительно операционной системой.

12. Основные элементы типового окна. Типы кнопок и виды окон. Манипулирование окнами. Перемещение окна по экрану. Изменение размеров окна. Активное окно приложения.

Основные элементы типового окна:

- строка заголовка;

- кнопка управляющего меню;

- кнопки управления окном;

- строка меню;

- панель инструментов;

- строка состояния;

- уголок для регулировки размеров окна;

- рабочая область.

1. Строка заголовка.

В ней выводится наименование объекта и его содержимое:

- название прикладной программы и имя открытого файла (если таковой имеется);

- название программы;

- название папки и т.д.

Строка заголовка активного окна выделена другим цветом или повышенной яркостью.

Двойной щелчок по строке заголовка приводит к разворачиванию окна до размеров экрана.

2. Кнопка управляющего меню.

Представляет собой набор команд для управления окном. С его помощью можно изменять размеры, перемещать окно с использованием клавиатуры.

3. Кнопки управления окном.

Кнопки увеличения, уменьшения и закрытия окна. Эти кнопки позволяют переключаться между тремя стандартными размерами окна.

4. Строка меню.

В ней выведены наименования пунктов меню. Каждый пункт меню содержит набор команд. Строка меню индивидуальна для каждого объекта, хотя многие команды совпадают для различных объектов.

5. Панель инструментов.

В ней выводятся кнопки для выполнения наиболее часто используемых операций. Панель инструментов объединяет функционально близкие пиктограммы.

6. Строка состояния.

В этой ней выводится справочная информация по текущему состоянию объекта, по выполняемой операции.

7. Уголок для регулировки размеров окна.

Предназначен для изменения размеров окна сразу по двум направлениям.

8. Рабочая область.

Режимы отображения информации в рабочей области окна:

- крупные значки;

- мелкие значки;

- список;

- таблица. В рабочей области прикладной программы находится окно открытого файла. Может быть открыто несколько файлов одновременно. Тогда рабочая область содержит несколько окон.

Виды окон:

- активные;

- неактивные;

- диалоговые.

Типы кнопок:

- изменения размера окна (свернуть, уменьшить/увеличить);

- кнопка закрытия окна.

Манипулирование окнами:

- открыть и закрыть окно программы;

- переместить;

- изменить размеры окон;

- осуществить поиск окна;

- упорядочить окна на экране;

- изменение их размера;

Перемещение окна по экрану:

Для перемещения указатель мыши совместить со строкой заголовка окна, нажать левую кнопку мыши, удерживая ее в таком положении, переместить окно в другое место.

Окно можно перемещать, используя системное меню окна. Выбрав команду «Переместить» (она доступна только в обычном режиме окна, курсор становится четырехнаправленной стрелкой), клавишами со стрелками (они называются «клавиши перемещения курсора») переместите окно нужное место и нажмите клавишу Enter. Отменить режим перемещения можно нажатием клавиши Esc.

Изменение размеров окна:

1. Щелкнуть на кнопке Развернуть (средняя в ряду трех небольших кнопочек в правом верхнем углу окна), чтобы окно приняло максимальный размер.

2. Дважды щелкнуть на строке заголовка. Окно станет таким, каким было до последнего изменения размеров.

3. Щелкнуть правой клавишей мыши на строке заголовка, в появившемся меню выберите команду Развернуть.

4. В том же меню можно выбрать команду Размер, а затем клавишами со стрелками с клавиатуры

увеличить или уменьшить размер окна.

Активное окно приложения - окно верхнего уровня прикладной программы, с которым пользователь в настоящее время работает.

1. Окно активного приложения расположено на экране поверх всех остальных окон.

2. Панель заголовка активного окна выглядит ярче аналогичных панелей неактивных окон, отображающихся на экране в бледных тонах.

3. Соответствующая открытому окну кнопка в панели задач отображается «нажатой». Если под расположенной в Панели задач кнопкой скрывается несколько однотипных приложений, собранных в группу, при активизации одного из них кнопка также выглядит «нажатой».

4. Возможна ситуация, при которой все кнопки в панели задач отображаются в «отжатом» состоянии. Это означает, что ни одно из запущенных в текущий момент приложений не является активным, в то время как активна сама панель задач, один из элементов Рабочего стола либо другой компонент интерфейса Windows. 13. Перемещение и копирование программных элементов. Создание и удаление программных элементов. Изменение пиктограмм.

Перемещение элемента из одной папки или группы в другую осуществляется либо "перетаскиванием", либо с помощью команд "Вырезать" и "Вставить". Элементы перемещаются в группу того же раздела, что и сам элемент.

Копировать элемент можно либо "перетаскиванием" с нажатой клавишей "Ctrl", либо с помощью команд "Копировать" и "Вставить".

Для создания нового программного элемента нужно сделать активным окно, в котором будет располагаться приложение, затем необходимо войти в пункт меню Файл и выбрать опцию Создать. Дать имя элементу, установить расширение.

Для удаления программных элементов все элементы системы в текущем сеансе работы только помечаются на удаление, физическое удаление элементов из базы данных производится в специальном режиме.

Изменение пиктограммы. Щелкните правой кнопкой мыши по рабочему столу и из появившегося меню выберите пункт Свойства. В открывшемся диалоговом окне перейдите на вкладку Рабочий стол и щелкните по кнопке Настройка рабочего стола. Перейдите на вкладку Общие, выделите пиктограмму, которую хотите изменить, и щелкните по кнопке Сменить значок. Выберите новую пиктограмму и нажмите OK. Выполните описанные действия для всех пиктограмм, которые хотите изменить, нажмите OK, а затем Применить.

14. Специальные папки: Мой компьютер и Корзина. Ярлыки: создание и удаление.

Мой компьютер – специальная папка, которая позволяет просматривать содержимое дисков компьютера и выполнять различные операции с файлами и папками (запуск программ, копирование, перемещение, удаление файлов, создание папок и др.).

Корзина – специальная папка, содержащая список всех удалённых файлов и папок. Создание ярлыка: 1. Откройте расположение, содержащее объект, для которого необходимо создать ярлык.

2. Щелкните правой кнопкой мыши требуемый объект и выберите команду Создать ярлык. Новый ярлык появится в той же папке.

3. Перетащите созданный ярлык в требуемое расположение. Удаления ярлыка: Щелкните правой кнопкой мыши ярлык, который необходимо удалить, выберите команду Удалить и затем нажмите кнопку Да.

15. Командные центры: Панель задач, Панель управления, Проводник. Панель задач, ее назначение, способы вызова.

Панель задач – приложение, которое используется для запуска других программ или управления уже запущенными, и представляет собой панель инструментов. В частности используется для управления окнами приложений. Панель задач может быть компонентом операционной системы или отдельной сторонней программой. Для отображения панели задач рабочего стола достаточно установить указатель мыши на нижней границе экрана. Основное назначение панели задач – отображение кнопок для работающих приложений и открытых окон, с помощью которых можно быстро переключаться между ними.

Панель управления – часть пользовательского интерфейса. Она позволяет выполнять основные действия по настройке системы, такие, как добавление и настройка устройств, установка и деинсталляция программ, управление учётными записями, включение специальных возможностей, а также многие другие действия, связанные с управлением системой.

Проводник – приложение, реализующее графический интерфейс доступа пользователя к файлам в операционной системе.

16. Проводник: функции и свойства. Окно Проводника. Копирование, перемещение, удаление файлов и каталогов.

Проводник – приложение, реализующее графический интерфейс доступа пользователя к файлам в операционной системе. Является приложением по управлению файлами. Содержит мощный набор графических инструментов для создания, удаления и управления файлами и папками.

Окно Проводника отличается от окна папки наличием дополнительной рабочей области слева, содержащей структуру папок. Левая область имеет заголовок Все папки. Правая область соответствует рабочей области окна папки и имеет заголовок Содержимое папки. Обе области окна Проводника выполнены зависимыми друг от друга. Правая область всегда отражает содержание папки, раскрытой слева. Закрытие или открытие папки в правой области, в свою очередь, приводит к выделению другой папки в левой области.

Границу между областями (разделитель) можно передвинуть, ухватившись за разделитель мышью. Указатель мыши в чувствительной области экрана к перемещению приобретает вид крестика с двумя стрелками. Для удаления файлов и каталогов используется система удаления через Корзину. При удалении файл не выбрасывается из файловой системы окончательно, а переносится в Корзину, откуда его по желанию можно восстановить. Для удаления файла (перемещения в Корзину) следует выбрать его в Проводнике и нажать клавишу Delete. Можно также щелкнуть на нем правой кнопкой мыши и выбрать соответствующую команду из контекстного меню. Чтобы удалить сразу несколько файлов, нужно выделить их все.

Копировать и перемещать файлы и каталоги, а также создавать ярлыки можно двумя способами. Первый из них – использование буфера обмена. Открыв нужную папку, выделите один или несколько файлов и нажмите Ctrl+C (или выберите в меню Правка пункт Копировать). Затем откройте папку, в которую следует скопировать файлы, и нажмите Ctrl+V (или выберите в меню Правка пункт Вставить) – файлы скопируются. Для перемещения файлов выделите их и нажмите Ctrl+X (или выберите в меню Правка пункт Вырезать). После открытия папки назначения и нажатия сочетания Ctrl+V (или выбора в меню Правка пункта Вставить) файлы будут перемещены. Второй способ – использование перетаскивания. В данном случае файлы перетаскиваются мышью при нажатой левой кнопке.

17. Использование Буфера Обмена (Clipboard). Его назначение. Работа с ним. Копирование экрана дисплея и активного окна в Буфер Обмена.

Буфер обмена – промежуточное хранилище данных, предоставляемое программным обеспечением и предназначенное для переноса или копирования между приложениями или частями одного приложения через операции вырезать, скопировать, вставить.

Назначение буфера обмена управление его данными в среде Windows. Взаимодействие между владельцем и клиентом буфера. Данные и тип дескриптора для каждого типа предопределенных форматов. Воспроизведение данных буфера обмена с задержкой окна просмотра.

Работа с буфером обмена состоит из последовательности трех действий над каким-либо объектом (текст, картинка, файл и т. д.). Для простоты рассмотрим работу с буфером обмена на примере текстового фрагмента.

1. Копировать (Сору). Копируется выделенный текст в буфер обмена, при этом его экземпляр остается в основном документе. В итоге образуется два экземпляра одного и того же текстового фрагмента: один – в документе, другой – в памяти.

2. Вырезать (Cut). Аналогично предыдущему действию, только на этот раз происходит перемещение информации в буфер обмена и удаление ее из основного документа. Остается единственный экземпляр текста.

3.Вставить (Paste). Из буфера обмена в документ вставляется скопированная или вырезанная информация. При этом содержимое буфера обмена не уничтожается. Оно уничтожается только после очередной процедуры копирования или вырезания и при этом "вытесняет" объект, ранее помещенный в буфер обмена.

Копирование экрана в буфер обмена - в простонародье называется "сделать скриншот". Осуществляется это действие очень просто - достаточно нажать клавишу Print Screen и все, снимок вашего экрана перемещается в буфер обмена. 18. Экспорт и импорт данных. Динамический обмен данными (ДОД): создание и работа. OLE-технология: связывание и встраивание объектов. Организация OLE через Буфер Обмена. Организация OLE из приложения-клиента.

Экспорт данных – вывод всех или части данных из текущего файла/документа/базы данных во внешний источник. Часто сопровождается конвертацией (переводом) данных из одного формата в другой. Импорт данных – добавление данных, вставка данных из внешних источников в текущий файл/документ/базу данных. Часто сопровождается конвертацией (переводом) данных из одного формата в другой.

Динамический обмен данными (DDE) – протокол обмена данными между разными приложениями. На его базе был создан интерфейс OLE, а в 32-разрядном API Windows появились и другие методы межпрограммного взаимодействия. Но ниша, занимаемая DDE, осталась неизменной - оперативная передача и синхронизация данных в приложениях.

Технология создания:

1.Загрузить Paint. Создать объект.

2.Cохранить его в файле (1 условие ДОД).

3.Выделить объект и скопировать его в БО (2 условие ДОД).

4. Загрузить Word, установить курсор в нужной строке.

5. М.к – вставка – объект – д.о. вставка объекта – в нем 2 вкладки, на вкладке создание из файла с помощью кнопки обзор выбрать свой файл и повесить флажок Связь с файлом (3 условие ДОД); 6.ОК.

Редактирование связи:

1. Выделить объект.

2.М.к: правка – связи – д.о. связи, кнопка обновить.

Если файл-источник поврежден, то связь нарушается, и для его восстановления необходимо заново создать все ссылки.

Технология OLE – технология встраивания и связывания объектов.

Включает следующие возможности:

1. Возможность совмещать в одном документе объекты с различными форматами данных (текст, рисунки, таблицы, базы данных и т.д.).

2. Приложение, содержащее встроенный или связанный объект, хранит сведения о формате данных этого объекта и приложениях работающих с ним.

3. Приложение, содержащее объект, осуществляет функции по отображению, перемещению и копированию объекта внутри документа и между приложениями. При этом поддерживается целостность объекта.

4. Возможность автоматически вызывать приложения для редактирования объектов или импортировать функции редактирования из этого приложения. Связывание и внедрение (встраивание).

OLE-объекты могут связываться с приложениями клиента или внедряться в них. OLE-связанный объект подключается к отдельному файлу. Управление появлением OLE-объекта в приложении-клиенте осуществляется на основе информации, хранящейся во внешнем файле. Когда этот внешний файл изменяется в серверном приложении, OLE-объект соответствующим образом обновляется. Внедренный OLE-объект полностью содержится в файле приложения-клиента, поэтому он не связан с внешним файлом. 19 вопрос : Назначение компьютерных сетей. Компьютерные сети включают в себя вычислительные сети, предназначенные для распределенной обработки данных, и информационные сети, предназначенные для совместного использования информационных ресурсов. Компьютерная сеть позволят коллективно решать различные прикладные задачи, увеличивает степень использования имеющихся в сети ресурсов. По способу организации сети подразделяются на реальные и искусственные. Искусственные сети (псевдосети) позволяют связывать компьютеры вместе через последовательные или параллельные порты и не нуждаются в дополнительных устройствах. Иногда связь в такой сети называют связью по нуль-модему (не используется модем). Реальные сети позволяют связывать компьютеры с помощью специальных устройств коммутации и физической среда передачи данных. По территориальной распространенности сети могут быть локальными, глобальными, региональными и городскими. Локальная вычислительная сеть (ЛВС) -Local Area Networks (LAN) - это группа (коммуникационная система) относительно небольшого количества компьютеров, объединенных совместно используемой средой передачи данных, расположенных на ограниченной по размерам небольшой площади в пределах одного или нескольких близко находящихся зданий (обычно в радиусе не более 1-2 км) с целью совместного использования ресурсов всех компьютеров

Глобальная вычислительная сеть (ГВС или WAN - World Area NetWork) - сеть, соединяющая компьютеры, удалённые географически на большие расстояния друг от друга. Отличается от локальной сети более протяженными коммуникациями (спутниковыми, кабельными и др.). Глобальная сеть объединяет локальные сети.

Городская сеть (MAN - Metropolitan Area NetWork) - сеть, которая обслуживает информационные потребности большого города.

Региональные - расположенные на территории города или области. Характеристики процесса передачи данных

Для характеристики процесса передачи данных в компьютерной сети по каналам связи используются следующие понятия: режим передачи, код передачи, тип синхронизации. Режимы передачи данных

Симплексный -передача данных только в одном направлении (телевидение, радио);

Полудуплексный -прием и передача информации осуществляется поочередно (рация);

Дуплексный -одновременные передача и прием данных (телефон). Коды передачи данных

Информация передается по каналам связи в виде специальных кодов. Коды эти стандартизованы и определены рекомендациями ISO (International Organization for Standardization) - Международной организации по стандартизации или международного консультативного комитета по телефонии и телеграфии (МККТТ).Наиболее распространенным кодом передачи по каналам связи является код ASCII, принятый для обмена информацией практически во всем мире (отечественный аналог – код КОИ-7). Типы синхронизации данных

Процессы передачи или приема информации в компьютерных сетях могут быть привязаны к определенным временным отметкам, т.е. один из процессов может начаться только после того, как получит полностью данные от другого процесса. Такие процессы называются синхронными. В то же время существуют процессы, в которых нет такой привязки и они могут выполняться независимо от степени полноты переданных данных. Такие процессы называются асинхронными.

Синхронизация данных - согласование различных процессов во времени. В системах передачи данных используются два способа передач данных: синхронный и асинхронный.

При асинхронной передаче каждый символ передается отдельной посылкой. Стартовые биты предупреждают приемник о начале передачи. Затем передается символ. Для определения достоверности передачи используется бит четности (бит четности равен 1, если количество единиц в символе нечетно, и 0 в противном случае). Последний бит ("стоп-бит") сигнализирует об окончании передачи. Архитектура компьютерных сетей. Архитектура - спецификации связи, разработанные для определения функций сети и установления стандартов различных моделей вычислительных систем, предназначенных для обмена и обработки данных. Семиуровневая сетевая архитектура Физический уровень (Physical Layer).

Уровень управления линией передачи данных (Data Link).

Сетевой уровень (Network Layer).

Транспортный уровень (Transport Layer).

Сеансовый уровень (Session Layer).

Уровень представления (Presentation Layer).

Уровень приложений (Application Layer). Физический уровень (Physical Layer) обеспечивает виртуальную линию связи для передачи данных между узлами сети. Уровень управления линией передачи данных (Data Link) обеспечивает виртуальную линию связи более высокого уровня, способную безошибочно передавать данные в асинхронном режиме. Сетевой уровень (Network Layer) предполагает, что с каждым узлом сети связан некий процесс. Процессы, работающие на узлах сети, взаимодействуют друг с другом и обеспечивают выбор маршрута передачи данных в сети (маршрутизацию), а также управление потоком данных в сети. В частности, на этом уровне должна выполняться буферизация данных. Транспортный уровень (Transport Layer) может выполнять разделение передаваемых сообщений на пакеты на передающем конце и сборку на приемном конце. На этом уровне может выполняться согласование сетевых уровней различных несовместимых между собой сетей через специальные шлюзы. Например, такое согласование потребуется для объединения локальных сетей в глобальные. Сеансовый уровень (Session Layer) обеспечивает интерфейс с транспортным уровнем. На этом уровне выполняется управление взаимодействием между рабочими станциями, которые участвуют в сеансе связи. В частности, на этом уровне выполняется управление доступом на основе прав доступа. Уровень представления (Presentation Layer) описывает шифрование данных, их сжатие и кодовое преобразование. Например, если в состав сети входят рабочие станции с разным внутренним представлением данных (ASCII для IBM PC и EBCDIC для IBM-370), необходимо выполнить преобразование. Уровень приложений (Application Layer) отвечает за поддержку прикладного программного обеспечения конечного пользователя. 20 вопрос : Локальная вычислительная сеть (ЛВС, локальная сеть; англ. Local Area Network, LAN) — компьютерная сеть, покрывающая обычно относительно небольшую территорию или небольшую группу зданий (дом, офис, фирму, институт). Также существуют локальные сети, узлы которых разнесены географически на расстояния более 12 500 км (космические станции и орбитальные центры). Несмотря на такие расстояния, подобные сети всё равно относят к локальным. Особенности организации ЛВС Функциональные группы устройств в сети : 1) Сервер — компьютер, подключенный к сети и обеспечивающий ее пользователей определенными услугами. Серверы могут осуществлять хранение данных, управление базами данных, удаленную обработку заданий, печать заданий и ряд других функций, потребность в которых может возникнуть у пользователей сети. Сервер — источник ресурсов сети. 2) Рабочая станция — персональный компьютер, подключенный к сети, через который пользователь получает доступ к ее ресурсам.

Рабочая станция сети функционирует как в сетевом, так и в локальном режиме. Она оснащена собственной операционной системой (MS DOS, Windows и т.д.), обеспечивает пользователя всеми необходимыми инструментами для решения прикладных задач. 3) Особое внимание следует уделить одному из типов серверов — файловому серверу (File Server). В распространенной терминологии для него принято сокращенное название — файл-сервер.

Файл-сервер хранит данные пользователей сети и обеспечивает им доступ к этим данным. Это компьютер с большой емкостью оперативной памяти, жесткими дисками большой емкости и дополнительными накопителями на магнитной ленте (стримерами). Он работает под управлением специальной операционной системы, которая обеспечивает одновременный доступ пользователей сети к расположенным на нем данным.

Файл-сервер выполняет следующие функции: хранение данных, архивирование данных, синхронизацию изменений данных различными пользователями, передачу данных. Управление взаимодействием устройств в сети: Компьютерные сети реализуют распределенную обработку данных. Обработка данных в этом случае распределена между двумя объектами: клиентом и сервером.

Клиент — задача, рабочая станция или пользователь компьютерной сети.

В процессе обработки данных клиент может сформировать запрос на сервер для выполнения сложных процедур, чтение файла, поиск информации в базе данных и т. д.

Сервер, определенный ранее, выполняет запрос, поступивший от клиента. Результаты выполнения запроса передаются клиенту. Сервер обеспечивает хранение данных общего пользования, организует доступ к этим данным и передает данные клиенту.

Клиент обрабатывает полученные данные и представляет результаты обработки в виде, удобном для пользователя. В принципе обработка данных может быть выполнена и на сервере. Дня подобных систем приняты термины — системы клиент-сервер или архитектура клиент-сервер.

Архитектура клиент-сервер может использоваться как в одноранговых локальных вычислительных сетях, так и в сети с выделенным сервером. Существующие при прокладке локальных вычислительных систем или лвс типовые топологии предусматривают три варианта, или возможности соединения сетевых узлов и компонентов. Наиболее быстродействующей при средних или малых нагрузках признается сеть, организованная в форме звезды. Относительно высокие затраты на прокладку кабеля компенсируются небольшой стоимостью оборудования. При этом каждый конечный пользователь напрямую связан с центральным сервером отдельным кабелем.

Все еще включают в себя при создании лвс типовые топологии и кольцевую схему. При том, что она считается несколько утратившей свое значение за счет неудобства использования и снижения скорости передачи данных.

Третий способ – шинной организации компьютерной сети, при создании лвс типовые топологии предлагают к использованию достаточно часто. При этом среда передачи данных организована в форме линии, к которой подключаются компьютеры пользователей, или рабочие станции. Однако эта топология также постепенно отходит в прошлое, уступая место более эффективной «звезде», где каждый компьютер связан с центральным узлом своим кабелем. 21 вопрос : Интернет — всемирная система объединённых компьютерных сетей для хранения и передачи информации. Часто упоминается как Всемирная сеть и Глобальная сеть, а также просто Сеть[2]. Построена на базе стека протоколов TCP/IP. На основе Интернета работает Всемирная паутина (World Wide Web, WWW) и множество других систем передачи данных. Система адресации в Internet

Internet самостоятельно осуществляет передачу данных. К адресам станций предъявляются специальные требования. Адрес должен иметь формат, позволяющий вести его обработку автоматически, и должен нести некоторую информацию о своем владельце.

С этой целью для каждого компьютера устанавливаются два адреса: цифровой IP-адрес (IP — Internetwork Protocol — межсетевой протокол) и доменный адрес.

Оба эти адреса могут применяться равноценно. Цифровой адрес удобен для обработки на компьютере, а доменный адрес — для восприятия пользователем. Цифровой адрес имеет длину 32 бита. Для удобства он разделяется на четыре блока по 8 бит, которые можно записать в десятичном виде. Адрес содержит полную информацию, необходимую для идентификации компьютера.

Два блока определяют адрес сети, а два другие — адрес компьютера внутри этой сети Существует определенное правило для установления границы между этими адресами. Поэтому IP-адрес включает в себя три компонента: адрес сети, адрес подсети, адрес компьютера в подсети.

Пример 6. В двоичном коде цифровой адрес записывается следующим образом: