Ответы на экзаменационные вопросы / 08-09 - АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

.doc08-09 АНАЛИТИЧЕСКИЕ ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (выявление и оценка факторов риска).

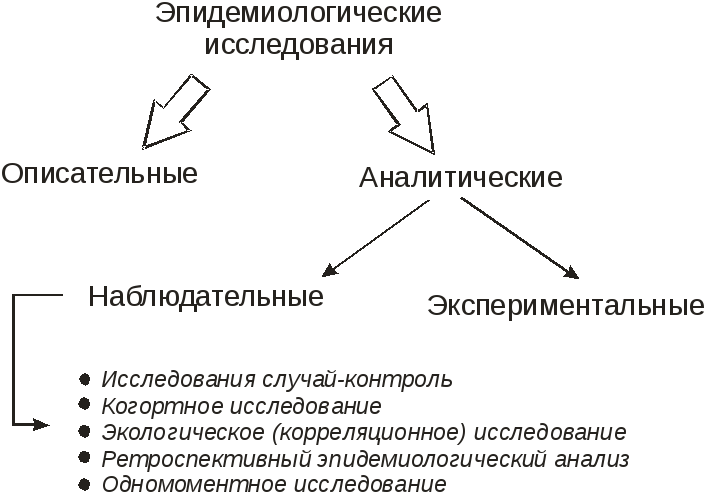

Классификация эпидемиологических исследований по целям исследования и общенаучным методам:

Принцип аналитического исследования.

Поиск ответов на вопросы:

-

Почему кто-то болеет чаще, а кто-то реже?

-

Почему где-то болеют чаще, а где-то реже?

-

Почему когда-то болеют чаще, а когда-то реже?

Цель данного процесса – предотвратить следствие, т.е. ликвидировать причину. Окончательный «продукт» аналитического эпидемиологического исследования является определение причины или

Согласно основному общенаучному правилу, каждое полноценное аналитическое исследование – наблюдательное или экспериментальное должно иметь, как минимум, 2 сравниваемые группы – основную и контрольную.

Наблюдательные аналитические (обсервационные) эпидемиологические исследования.

Исследование не предусматривает вмешательства в естественный процесс возникновения и распространения болезней. К ним так же относится изучение заболеваемости в ситуациях, когда вмешательство стало обязательной практикой. Например, – рутинное изучение заболеваемости инфекциями, управляемыми иммунопрофилактикой.

Главное достоинство таких исследований простота их проведения, что связано с тем, что в них обычно используют официальные данные регистрации заболеваний и их исходов и официальную информацию о вероятных факторах риска. Например, данные о состоянии внешней среды, об экономическом состоянии различных групп населения индивидуальных особенностях.

В наблюдательных исследованиях наиболее ярко проявляется общее правило – любые аналитические исследования начинаются с описательного этапа. Выявление значимых различий в проявлениях заболеваемости различных групп населения, является основой для выработки рабочих гипотез о факторах риска возникновения и распространения болезни. И только после формирования «созревания» рабочей гипотезы приступают к ее проверке в аналитических исследованиях.

По особенностям организации выделяют два основных типа наблюдательных аналитических исследований:

-

исследование случай контроль («контрольные случаи»),

-

когортное исследование,

Дополнительными вариантами аналитических исследований являются:

-

экологические (корреляционные) исследования

-

ретроспективный эпидемиологический анализ (этот термин и, определяемые им действия – особенность отечественной эпидемиологии).

-

одномоментные исследования (могут проводиться и как описательные исследования, или как аналитические).

В дополнительных вариантах выделение групп сравнения, чаще всего носит формальный характер, поэтому их нельзя в полной мере считать полноценными аналитическими исследованиями, хотя результаты таких исследований позволяют сделать предварительные выводы о причинах возникновения и распространению

08-09 (2)

-

Когортные эпидемиологические исследования (КЭИ).

Цель КЭИ: выявление причин возникновения и распространения болезней.

Это наиболее прямой путь к выявлению этиологии болезней и количественной оценке риска воздействия причинных факторов.

Когорта – а) войсковое подразделение, десятая часть легиона в Древнем Риме численным составом 360-600 человек, включало 3 манипулы.

б) в переносном смысле – сплоченная группа людей, соратников.

в) в медицине – выборка людей, объединенных общими признаками состояния здоровья, в которой ожидается возникновение случаев болезни.

В любом когортном исследовании поиск причин различных следствий происходит в направлении: от предполагаемой причины к следствию.

Когортное исследование может быть основано на трех видах информации:

-

Ретроспективные (архивные) данные – ретроспективные (исторические) КЭИ;

-

«Проспективные» данные – проспективные (параллельные) КЭИ;

-

Смешанные данные – комбинированные КЭИ.

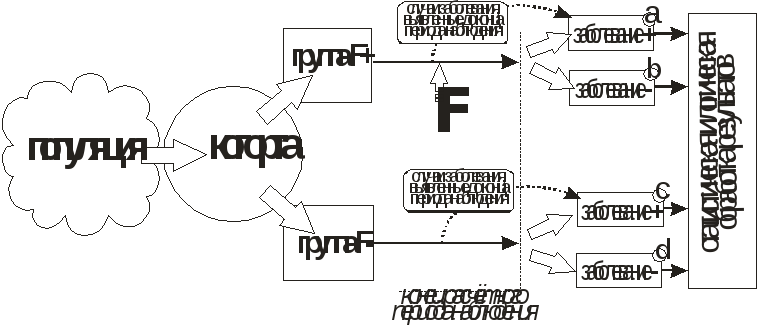

Четыре схемы КЭИ:

Условные обозначения:

«Группа F+» - экспонированная группа;

«Группа F-» - неэкспонированная группа.

F – фактор риска.

А) Схема организации когортного исследования по выявлению одного фактора риска одной изучаемой болезни:

В) Схема организации когортного исследования по выявлению нескольких факторов риска одной изучаемой болезни:

Г) Схема организации когортного исследования по выявлению нескольких факторов риска для нескольких нозологий.

Пример: Фраменгемское исследование, начатое в 1949 году для выявления факторов риска сердечно-сосудистых заболеваний.

08-09 (3)

Этапы проведения когортного исследования (на примере варианта В):

1) определение популяции, из которой будет формироваться когорта и процесс ее формирования, внимание на возможные смещения;

2) выявление факта воздействия каждого из изучаемых факторов риска на каждое лицо когорты и заполнение первичных учетных документов;

3) определение периода наблюдения за когортой;

4) динамическая оценка и учет состояния здоровья лиц, включенных в когорту;

5) формирование основных и контрольных групп (4);

6) статистический и логический анализ полученных данных.

ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК В КОГОРТНОМ ИССЛЕДОВАНИИ

-

При формировании когорты возможны следующие смещения подбора:

А) Центростремительное смещение (концентрация хронических и серьезных больных и максимальные возможности диагностики и лечения в специализированных центрах);

Б) Смещение популярности (присутствие нетипичных больных);

В) Смещение фильтрации («движение» пациентов от звена первичной медицинской помощи до специализированных центров приводит к их частичному отсеиванию по разным причинам: особенности течения заболевания, социальным причинам, географическим, финансовым, особенностям раннее примененного лечения и т.д.);

Г) Смещение доступности диагностики – вариант смещения фильтрации.

-

Во время отслеживания результатов в когортном исследовании источником смещения может быть потеря пациентов:

- потеря более 10% пациентов может привести к заметным неопределенностям в оценках;

- потеря более 20% сделает оценки малопригодными для использования.

-

Во время оценки исхода возможны смещения, связанные:

- с отсутствием четких критериев оценки исходов;

- со слабыми диагностическими возможностями;

- со смещением подозрения (более внимательное отношение врача во время обследования пациентов, подвергающихся воздействию фактора риска);

- со смещением ожидания (врач-лаборант, патологоанатом, зная клиническую картину пациента, его анамнез, могут находиться под сильным влиянием знаний о прошлых событиях и прижизненном диагнозе).

Достоинства и недостатки когортных исследований.

Достоинства.

-

Главное достоинство когортных исследований – возможность (и нередко единственная) получения достоверной информации об этиологии болезней, особенно в тех случаях, когда эксперимент невозможен.

-

Единственный способ оценки показателей абсолютного, атрибутивного, относительного риска возникновения заболевания и оценки этиологической доли случаев, связанных с предполагаемым фактором риска.

-

Позволяют выявлять редко встречающиеся причины.

-

Позволяют одновременно выявлять несколько факторов риска одного или нескольких заболеваний.

08-09 (4)

-

Достаточно высокая достоверность выводов связанная с тем, что в когортных исследованиях гораздо легче избежать ошибок при формировании основных и контрольных групп, так как они создаются после выявления изучаемых эффектов (заболеваний, смертей и др.).

Главные недостатки.

-

Необходимость формирования когорты большой численности, особенно при относительно редко встречающихся болезнях. Чем реже встречается заболевание, тем больше возрастает физическая невозможность создать необходимую когорту.

-

Большая продолжительность исследования.

-

Высокая стоимость.

-

Исследования случай-контроль.

Цель исследования случай-контроль: выявление причин возникновения и распространения болезней. В исследованиях случай-контроль вероятность существования причинно-следственной связи обосновывается не разной частотой заболеваемости, а различной распространенностью (встречаемостью) предполагаемого фактора риска в основной и контрольной группах.

В любом исследовании случай-контроль поиск причин различных следствий происходит в направлении: от следствия к предполагаемой причине.

Исследование случай-контроль может быть только ретроспективным.

Схема проведения выборочного исследования случай-контроль:

Этап деления основной и контрольной группы на подгруппы (a F+, b F-, c F+ и d F-) может повторяться столько раз, сколько факторов риска было выявлено в результате изучения архивных данных.

Этапы проведения исследования случай контроль:

-

определение генеральной совокупности (популяции);

-

формирование основной и контрольной групп (в идеале: с использованием способа «подбора-пар»);

-

выявление в основной и контрольной группах лиц, подвергавшихся и не подвергавшихся воздействию предполагаемых факторов риска;

-

статистический и логический анализ полученных данных и формулирование выводов.

ИСТОЧНИКИ СИСТЕМАТИЧЕСКИХ ОШИБОК В ИССЛЕДОВАНИИ СЛУЧАЙ-КОНТРОЛЬ

-

Искаженный сбор данных (специалист, зная, с кем он беседует или на кого делает выписки из истории болезни – на пациента основной или контрольной группы, за счет более настойчивого и детального опроса или предвзятой оценки документов может исказить результаты своей работы в угоду изучаемой гипотезе);

-

Смещение памяти (систематическая ошибка, связанная с ошибками воспоминания у пациентов);

-

Смещения выявления (отличие в диагностике членов основной и контрольной группы: в большинстве ИСК лица, включенные в группу сравнения, не проходят такого диагностического обследования, как больные).