- •Введение

- •Классификация заболеваний желчевыводящей системы (Мазурин а.В., Запруднов а.М., Spagliardi e. 1976 г., в модификации)

- •Методы обследования

- •Заболевания желчевыводящей системы у детей

- •Лечение патологии желчевыводящей системы у детей.

- •Медикаментозное лечение

- •Физиотерапевтические методы

- •Фитотерапия

- •1 Часть травы чистотела большого и по 3 части трав зверобоя и тысячелистника обыкновенного – 3 раза в сутки за 20 минут до еды.

- •Диспансеризация

Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М.Бербекова

М.Н.Якушенко, А.Х.Шакова, Л.А.Теммоева, Х.Х.Шакова

Система этапного лечения заболеваний желчевыводящих путей у детей

Учебно-методическое пособие

ПЕДИАТРИЯ

Нальчик 2007

Введение

Классификация

Анатомо-физиологические особенности желчевыводящей системы у детей

Методы обследования

Заболевания желчевыводящей системы у детей

Лечение патологии желчевыводящей системы у детей

Режим

Диета

Медикаментозное лечение

Физиотерапевтические методы

Психотерапия

Фитотерапия

Санаторно-курортное лечение

Диспансеризация

Введение

Болезни желчного пузыря и желчевыводящих путей у детей являются одними из распространенных заболеваний органов пищеварения. Свойственное им разнообразие клинических проявлений, длительность течения обусловливают частую обращаемость за медицинской помощью. Ранняя диагностика и лечение патологии желчевыделительной системы имеет большое клиническое значение из-за возможности трансформации функциональных нарушений в органическую патологию.

Интерес к проблеме объясняется также частым вовлечением в патологический процесс смежных органов вследствие анатомо-физиологической близости и возникновением тяжелых осложнений.

Клинические симптомы и жалобы при различных заболеваниях желчевыводящей системы во многом сходны. Это обстоятельство затрудняет дифференциальную диагностику, своевременное лечение и требует порой большого объема исследований.

Сложность многих вопросов этиологии и патогенеза заболеваний желчевыделительной системы обусловливает трудности при назначении рациональной этиопатогенетической терапии.

В настоящее время многие исследователи рассматривают патологию желчевыводящей системы как следствие общего невроза и ведущим лечебным мероприятием считают стабилизацию центральной нервной системы и устранение общих невротических реакций.

Современная организация помощи детям с заболеваниями желчевыводящей системы предусматривает комплекс мероприятий, который включает раннее выявление заболеваний у детей в условиях поликлиники, обследование в стационаре или в поликлинике с применением современных методов диагностики, первичное комплексное лечение, санаторно-курортное лечение больных, последующее длительное активное наблюдение в условиях поликлиники.

Внедрение в практику медицинского обслуживания больных этапной системы лечения детей с заболеваниями желчевыводящей системы является одной из важных задач детской гастроэнтерологии.

Классификация заболеваний желчевыводящей системы (Мазурин а.В., Запруднов а.М., Spagliardi e. 1976 г., в модификации)

I Функциональные нарушения

а) дискинезии

гипотония, гипокинезия

гипертония, гиперкинезия

смешанный (диссоциированный) вариант

б) дискриния желчного пузыря

II Механические нарушения

врожденные аномалии

гиперплазия лимфатических желез

микрокалькулез

синдром холестаза

III Воспалительные заболевания

холецистит

холангит

холецистохолангит

IV Заболевания большого дуоденального сосочка и общего желчного протока (область холо-пузырной воронки)

функциональные (гипотония, гипертония)

воспалительные

обтурационные

V Желчнокаменная болезнь

VI Постхолецистэктомический синдром

VII Паразитарные заболевания (аскаридоз, описторхоз, эхинококкоз, фасциолез, клонорхоз)

VIII Опухолевые заболевания

IX травматические повреждения

Анатомо-физиологические особенности

Желчь, образуясь в гепатоцитах, поступает во внутридольковые желчные капилляры, правый и левый долевые протоки, общий печеночный прток. Общий желчный проток соединяется с протоком поджелудочной железы внутри стенки двенадцатиперстной кишки. Часто оба протока впадают в общую ампулу, которая заканчивается узким каналом на вершине фатерова соска.

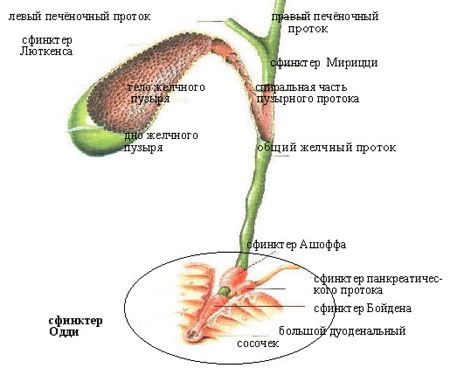

Анатомическое строение желчевыводящих путей представлено на рисунке 1.

Рисунок 1 Анатомическое строение желчевыводящих путей

Желчный пузырь новорожденного имеет длину около трех сантиметров и веретенообразную форму. В возрасте 6 – 7 месяцев пузырь приобретает грушевидную или воронкообразную форму, которая сохраняется в последующие годы.

Выделяют три конституциональные разновидности формы желчного пузыря у здоровых детей. Первая характерна для нормостеников. Желчный пузырь в максимальном эхографическом разрезе имеет овальную форму, соотношение длины к ширине составляет в среднем 2:1. пузырь расположен косо по отношению к вертикальной плоскости.

Вторая разновидность формы желчного пузыря у детей типична для астеников. Желчный пузырь вытянутой формы, соотношение длины к ширине превышает 3:1. пузырь располагается вертикально, почти параллельно оси позвоночника.

У детей с гиперстеническим телосложением желчный пузырь, как правило, имеет более округлую форму, чем при первом типе. Соотношение его длины к ширине 1,5:1.

Следует отметить, что форма желчного пузыря у детей в пубертатном периоде изменчива. Приведенная типизация наиболее четко прослеживается у детей старше 10-12 лет.

Абсолютная емкость желчного пузыря составляет 3,2 см3 – у детей до трех месяцев жизни, 8,6 см3 – в возрасте от года до трех лет, 33,6 см3 – от шести до девяти лет, 50-60 см3 – у взрослых.

Желчный пузырь выполняет следующие функции: накопительная (накапливает желчь), концентрационная (всасывание воды), реабсорбционная (аминокислоты, альбумин, неорганические вещества), сократительная (продвижение желчи по желчевыводящим путям), секреторная (слизь, ферменты, электролиты), гормональная (выделение антихолецистокинина), регуляторная (поддержание достаточного уровня компонентов желчи в период пищеварения).

В физиологических условиях желчь нейтрализует соляную кислоту и пепсин; активирует кишечные и панкреатические ферменты; фиксирует ферменты на ворсинках; эмульгирует жиры; усиливает всасывание жирорастворимых витаминов; стимулирует холерез в печени; уменьшает размножение гнилостных бактерий; повышает перистальтику кишечника и тонус кишки; экскретирует лекарственные, токсические вещества, яды.

В нормальных условиях в печеночной клетке образуются основные компоненты желчи: желчные кислоты, холестерин, фосфолипиды, здесь же происходит конъюгация билирубина и других веществ эндогенного и экзогенного происхождения и их выведение. Холестерин, желчные кислоты и фосфолипиды выделяются из гепатоцита в виде специфического макромолекулярного комплекса – мицеллы, в котором они находятся в определенном фиксированном соотношении. Изменение их соотношения приводит к разрушению мицеллы, выпадению холестерина, желчных кислот, изменению физико-биохимических свойств желчи, что носит название дисхолии.

Изменение состава желчи связано также с нарушением последующего формирования желчи в желчных ходах. Таким образом, холестаз и дисхолия взаимосвязаны и являются выражением нарушения желчеобразования и желчевыделения при холепатиях. В свою очередь застой желчи усугубляет дисфункцию гепатоцита в связи с токсическим действием желчных кислот.

Наибольшее значение в этиологии холепатий имеют функционально-морфологические изменения в двенадцатиперстной кишке, которые снижают регулирующую функцию двенадцатиперстной кишки в отношении физиологических процессов в гастродуоденогепатобилиарной системе. Холецистокинин, секретин и гастрин влияют на желчеобразование и желчевыделение. В свою очередь гормоны двенадцатиперстной кишки тесно связаны с гормонами половых желез и гипофиза.

Желчные пути имеют сфинктер Мирицци в месте слияния пузырного и общего протоков, сфинктер Одди – на конце общего желчного протока, состоящий из сфинктеров собственного протока и соска панкреатического протока. Сфинктер Одди регулирует ток желчи, панкреатического сока, предохраняет протоки от попадания содержимого из кишки, так же как и другие сфинктеры от соответствующих рефлюксов, ибо в физиологических условиях обратного тока желчи и дуоденальног содержимого быть не должно. В месте впадения пузырного протока в шейку желчного пузыря имеется сфинктер Люткенса. По мнению некоторых авторов в нормальных условиях этого мышечного жома не существует.

В моторике желчных путей кроме сфинктерного аппарата важная роль принадлежит сокращению и расслаблению мускулатуры желчного пузыря и желчных путей. Можно допустить множество комбинаций нарушения тонуса и моторики отдельных структурных частей желчевыделительной системы.

В регуляции функции желчевыделительной системы большое значение принадлежит центральной и вегетативной нервной системе. Иннервация желчевыводящей системы, поджелудочной железы и двенадцатиперстной кишки имеет общее происхождение, что предопределяет их тесную взаимосвязь. Сплетения желчевыводящей системы и поджелудочной железы тесно связаны с автономной нервной системой двенадцатиперстной кишки ее сплетениями, что играет существенную роль в координации между этими органами и желудочно-кишечным трактом. В желчном пузыре, пузырном протоке и общем желчном протоке имеются нервные сплетения и ганглии, подобные таковым в двенадцатиперстной кишке.

Функция сфинктера Одди в различных стадиях пищеварения тесно связана с вагосимпатической нервной системой. Легкое раздражение блуждающего нерва вызывает повышение тонуса и сокращение желчного пузыря, раскрытие сфинктера Люткенса и расслабление сфинктера Одди, сильное – спазм как желчного пузыря, так и сфинктера Одди. Раздражение симпатического нерва приводит к расслаблению мускулатуры желчного пузыря, общего желчного протока и спазму сфинктера Одди.