МИНЕСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧЕРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЮМЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЕГАЗОВЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

Институт геологии и нефтегазодобычи

Кафедра прикладной геофизики

Курсовая работа по дисциплине «Электрические и магнитные методы исследования скважин»

на тему: «Теоретические и физические основы акустического метода, расчет кривых АК»

Выполнил студент группы ГИС-11-1

Кузнецов Н.А.

Дата «___»_________________2014г.

Руководитель: Мамяшев В.Г.

Дата «___»_________________2014г.

Оценка___

Тюмень

ТюмГНГУ

2014

ОГЛАВЛЕНИЕ

ВВЕДЕНИЕ……………………………………………………………………...…...3

1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ФИЗИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ МЕТОДА……………….....5

1.1. Основные понятия………………………………………………...…….5

1.2. Принцип измерения…………………………………………….……….9

2. РАСЧЕТ КРИВЫХ АК ………………………………………………………….16

2.1 ……………………………………………………………………………16

2.2. Расчетная часть………………………………………………………….19

ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………………………………………..21

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ………………………………………………………….22

ВВЕДЕНИЕ

Акустическим каротажем (АК) называют методы определения упругих свойств горных пород, пройденных скважиной, по наблюдениям за распространением в них упругих волн. По существу он представляет собой применение сейсмических методов разведки для изучения геологического разреза скважин. В основе акустических методов лежит различие упругих свойств пород, слагающих разрезы скважин.

Применение акустического метода в комплексе с другими геофизическими методами позволяет решать следующие задачи поисково-разведочной и промысловой геологии:

1) литологическое расчленение и корреляция разрезов скважин;

2) стратиграфическая привязка отложений;

3) выделение пластов-коллекторов;

4) определение характера насыщения пластов;

5) оценка коэффициента пористости пород;

6) определение положения водонефтяного и газожидкостных контактов.

Имеются все физические предпосылки определения по данным акустического метода коэффициентов водо- и нефтегазонасыщения и оценки фильтрационных и других характеристик коллекторов. Кроме того, акустического методом определяется техническое состояние скважин, например, контроль качества цементирования обсадной колонны (акустическая цементометрия) и диаметр скважины (акустическая кавернометрия).

Целью данной курсовой работы является изучение акустического метода: его теоретических и физических основ; геофизических кривых.

Поставленная цель может быть достигнута путём решения следующих задач:

Рассмотрение физики упругих колебаний: виды акустических волн, их геометрия и распространение в различных средах; свойства упругих тел

Рассмотрение скважинной акустической аппаратуры, принципа ее работы.

Изучение принципов построения геофизических кривых, методики их расчета.

1. Теоретические и физические основы метода

1.1. Основные понятия

В основе акустических методов лежит различие упругих свойств пород, слагающих разрезы скважин. Горные породы в естественном залегании при тех напряжениях, которые возникают при исследовании разрезов скважин ультразвуковым методом, являются практически упругими телами. Если на элементарный объем породы, условно принимаемый за точку, в течение некоторого времени действует какая-либо сила, то про исходят деформация частиц породы и их перемещение. Это приводит к возникновению напряжений в слое, окружающем точку возбуждения, т. е. в этом слое возникают изменяющиеся во времени деформации. В результате во всех направлениях от точки приложения возбуждающей силы изменяется первоначальное состояние среды. После того как частица среды совершит колебания около своего первоначального положения, она успокоится.

Процесс последовательного распространения деформации называется упругой волной. В однородной среде упругие волны распространяются в радиальном направлении от источника колебаний (точки возбуждения). Геометрическое место точек пространства, в которых упругие колебания среды совершаются синфазно (в одной фазе), называется фронтом волны. В неоднородной среде пути распространения упругих волн и их фронт имеют более сложную картину. Линия, вдоль которой происходит распространение волны, в каждой своей точке образующая прямой угол с фронтом волны в соответствующий момент времени, называется лучом.

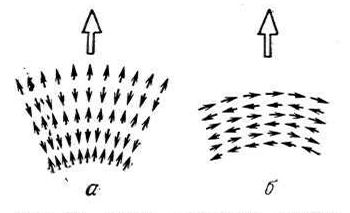

Есть два типа волн — продольные (Р) и поперечные (S). Продольная волна вызывается деформацией объема, и ее распространение представляет собой перемещение зон растяжения и сжатия. Частицы среды при этом совершают колебания около своего первоначального положения в направлении, совпадающем с лучом волны. Поперечная волна связана с деформацией формы, и распространение ее заключается в скольжении одного слоя среды относительно другого. Частицы среды при этом колеблются около своего первоначального положения в направлении, перпендикулярном к направлению распространения волны. (см. рис. 1.1.1) Поперечные волны могут возникать только в твердых телах.

Рис. 1.1.1. Схема смещения частиц среды при распространении продольных (а) и поперечных (б) волн.

Скорость распространения упругой волны по ходу луча зависит от упругих свойств и плотности среды, а также от типа волны.

Свойства упругих тел определяются модулем их продольного растяжения и коэффициентом поперечного сокращения:

Модуль продольного растяжения (модуль Юнга) Е равен отношению приложенного напряжения ρ к вызванному относительному удлинению образца Δl:

(1.1.1)

(1.1.1)

Коэффициент поперечного сокращения (коэффициент Пуассона) о является коэффициентом пропорциональности между относительным поперечным сокращением Δlc данного упругого тела и его относительным удлинением Δl:

(1.1.2)

(1.1.2)

Скорость распространения продольной упругой волны в породе:

(1.1.3)

(1.1.3)

где δп — плотность породы; G — модуль сдвига; К — модуль всестороннего сжатия.

Скорость распространения поперечной волны:

(1.1.4)

(1.1.4)

Для горных пород Е обычно изменяется от 1,5-10-1 до 6 Па; коэффициент поперечного сокращения горных пород близок к 0,25. Для горных пород vp/vs=1,73, т. е. скорость распространения поперечной волны приблизительно в 1,73 раза меньше скорости распространения продольной волны, следовательно, продольная волна приходит к удаленным точкам раньше, чем поперечная.

Упругие свойства горных пород, а значит и скорости распространения упругих волн в них обусловлены их минеральным составом, пористостью и формой норового пространства и, таким образом, тесно связаны с литологическими и петрофизическими свойствами. (См. таб. 1.1.1)

Кроме того, различные породы по-разному ослабляют энергию наблюдаемой волны по мере удаления ее от источника возбуждения упругих волн. Связанные с этой волной колебания захватывают все больший объем породы. В соответствии с этим количество энергии, приходящейся на единицу объема породы, уменьшается. Кроме того, за счет необратимых процессов, связанных с неравновесным теплообменом между фазами сжатия и растяжения и с проявлением вязкости (неидеальной упругости среды), уменьшается энергия волны, а следовательно, и амплитуда колебаний А. Амплитуда колебаний продольной или поперечной волны убывает обратно пропорционально расстоянию от точки наблюдения до места возбуждения. Уменьшение амплитуды колебаний продольной или поперечной волны по мере удаления точки наблюдения от излучателя зависит от коэффициента поглощения αУЗ энергии волны на отрезке ΔL:

(1.1.5)

(1.1.5)

где A1, A2 — амплитуды наблюдаемой волны на расстояниях L1 и L2; ΔL=L2-L1.

Коэффициент

поглощения энергии волны или, как его

часто называют, ослабления или затухания

волны выражают в децибелах на 1 м или

1/м, относя величину ослабления амплитуды

к единице длины: 1 дБ/м = 8,68 м-1.

Величина

зависит от пористости породы, минерального

состава ее скелета и цемента, геометрии

пор, свойств жидкости, насыщающей поры,

частоты упругих колебаний и типа

регистрируемых волн.

зависит от пористости породы, минерального

состава ее скелета и цемента, геометрии

пор, свойств жидкости, насыщающей поры,

частоты упругих колебаний и типа

регистрируемых волн.

Таблица 1.1.1. Скорость распространения упругих волн в различных средах в м/сXВоздух |

300—500 |

Метан |

430 |

Нефть |

1300—1400 |

Вода пресная |

1470 |

Вода минерализованная |

1600 |

Промывочная жидкость |

1500—1700 |

Глина |

1200—2500 |

Песчаник нецементированный |

1500—2500 |

Песчаник плотный |

3000—6000 |

Известняк |

3000—7100 |

Доломит |

5000—7500 |

Ангидрит, гипс |

4500—6500 |

Каменная соль |

4500—5500 |

Кристаллические породы |

4500—6500 |

Цемент |

3500 |

Сталь |

5400 |

При акустических исследованиях горных пород измеряют кинематические и динамические характеристики продольных и поперечных волн.

Кинематические характеристики (на них основан акустический каротаж по скорости) определяют скорость распространения упругих волн в породах:

Время распространения упругих колебаний между приемником и ближним или дальним излучателем — τ1 и τ2;

Интервальное время распространения упругой волны Δτ= τ2-τ1

Динамические характеристики (акустический каротаж по затуханию) связаны с поглощающими свойствами исследуемой среды:

Относительными амплитудами продольных и поперечных колебаний от ближнего и дальнего излучателей—А1Р, А2Р и А1S, А2S;

Коэффициентами поглощения — αУЗР и αУЗS соответственно для продольных и поперечных волн.